浅谈《生产过程控制的设计与运行维护》精品教材建设

2010-09-26杨润贤

□王 斌 杨润贤

浅谈《生产过程控制的设计与运行维护》精品教材建设

□王 斌 杨润贤

精品教材建设是职业院校课程改革过程中的重要组成部分。就高职自动化类专业的生产过程控制的设计与运行维护精品教材的建设提出了几点看法,旨在编写一套真正适合工作过程教学模式的高质量、有特色的教材。

工学结合;项目驱动;工作过程;精品教材

近年来高等职业教育改革如火如荼,要求建立行业、企业、学校共同参与的机制,推行“工学结合、校企合作”的办学模式。其中教材建设是课程改革的重要内容,是教学思想、教学内容和教学方法的重要载体。教材是进行教学的基本工具,也是深化教育教学改革,全面推行素质教育,培养创新人才的重要保证。因此,搞好教材建设对于提高教学质量,培养高质量人才具有十分重要的战略意义。

一、教材编写的必要性

1.高职同类实训教材奇缺。尽管实践教学环节在高职教学中一般占总教学时数的近50%,但实训类教材相当缺乏,特别是基于工作过程系统化的教材。

2.生产过程控制技能实训教材未反映高职特征。目前的高职学院所使用的过程控制技能实训教材的来源一是借用本科或中职同类教材,二是由各高职院校教师自行编写而成。这些教材仅仅注重内容上的增减变化,过分强调知识的系统性,基础理论分量过重,应用技能比例偏轻,没有从根本上反映出高职教材的特征和要求。

3.生产过程控制技能实训教材内容陈旧。目前的高职学院所使用的生产过程控制技能实训教材内容陈旧,不能及时反映新理论、新技术、新工艺、新装备、新材料,而且大多数教材不符合新规范、新规程、新标准,与高职院校高素质应用型人才的培养目标不相适应。

4.生产过程控制技能实训教材编写形式落后。目前的高职学院所使用的生产过程控制技能实训教材结构均采用大量文字叙述加一定量的图表,学生学起来感到费劲,因此急需编写适合高职的教材。

二、教材编写的原则

高职教材建设必须充分体现高职课程改革的特点,构建适应社会职业岗位需求的知识体系、技能体系、素质体系及职业综合能力体系,具体应遵循如下基本原则:

1.应具有创新性。教材建设要紧密结合生产实际和工作过程,不仅注重内容和体系的改革,还要注意方法和手段的改革,以满足学生学习和实践的需求。教材在内容和形式上要有所突破,提倡编写内容新、体系新、方法新、手段新和创意新的教材。

2.应具有先进性。要能正确反映行业的新技术、新产品、新艺和新设备,在部分学习情境上,还应具有一定的超前性,要能够反映技术的前沿。

3.应具有实用性。教材编写要聘请生产一线专业技术人员参与教材的建设,使教材更加具有职业适用性。并且将职业资格标准的知识和能力要求融人教材之中,以体现高职课程改革中“双证融通”的特色。

4.应具有多样性。教材编写形式具有多样性和灵活性,有文字教材和音像教材、多媒体教材等配套编制,书本教材与活页教材等相互补充。

5.应以培养学生工作能力为主。为突出能力培养,生产过程控制实训教材要围绕仪表控制技术应用能力这条主线来设计学生的知识、能力、素质结构,高职的特色是强化人才的实践动手能力培养。因此仪表控制实训教材根据自动化培养所应具备的相关能力培养体系,构建本专业的职业能力训练模块,加强学生的基本实践能力、操作能力与综合技能的培养。

三、基于工作过程的特色教材的编写

一直以来,高等职业教育教材建设存在特色不明显、缺少行业专家指导、实际操作方面严重滞后等问题。基于这些问题,本教材在开发方法和编写模式上进行了有益的改进,注意调整以下方面:突出教材“校企合作、工学结合”的特征,以职业工作过程特征为逻辑起点;强调以学生学习为主,有效调动了学生学习的积极性,并积极融入 “产业、行业、企业、职业和实践”五大要素。具体编写的理念和方法如下。

1.转变观念。基于工作过程、项目驱动的课程教材编写并不是一件容易的事情,它需要以项目实例做为核心重新选择和组织专业知识体系。对高职教师来说,这是一种全新的教材模式,因而在校教师往往难以把握其技术和要领。另外,大多数教师都已习惯按照陈述的方式来编写教材,而不习惯按照工作情境为单位来编写教材。因此,要编写出项目课程的教材,需要教师彻底改变已有的教材编写习惯与企业工程师一起结合现场的实际操作来共同编写基于工作过程的教材。

2.把握好两个原则。在教材编写过程中应该把握两个原则:第一用工作任务引领专业知识。工作任务是核心,专业知识是围绕工作任务完成的需要合理地延伸出来的。第二由易到难的原则。在选取工作任务时,必须遵循人的认知规律,即由简单到复杂,由小到大,由少到多的原则。只有这样,学生对专业知识的学习才会循序渐进、逐步深入。

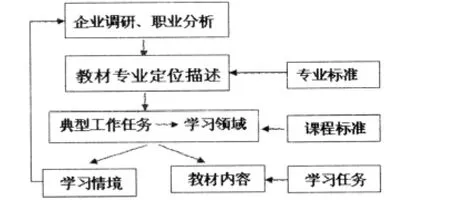

3.掌握好开发流程。基于工作过程的课程教材基本的开发流程是:通过调研得出典型工作任务,并对典型工作任务进行分析总结得出学习领域和学习情境,从而编写出具有特色的教材,具体见图1。

图1 《生产过程控制的设计与运行维护》教材的开发流程

4.安排好教材开发的形式。《生产过程控制的设计与运行维护》教材的开发形式比传统教材更加立体化,它由任务单、资讯单、信息单、计划单、决策单、材料工具清单等部分组成,具体包括教师辅导、电子教案、助教课件、素材库、文字教材、助学课件、网络课程、试题库、工具软件、教学支撑环境等部分。

5.处理好教材内容。本教材内容编写强调以学生学习为主,以引导性的文章、问题、图表和信息形式出现,在教材的帮助下,学生通过独立或小组式的学习,可以达到以下目的:学习解决实际问题所需的知识和技能;从专业资料和维修手册中获取和分析专业信息,并寻找解决问题的途径从而获得解决新问题的能力;能够进行有目的的学习,从而调动学生的学习积极性。具体来说要处理好三个重点:

第一个重点是工作任务的选取。课程内容的确定需要将专业知识和技能重新组织为若干个典型代表性的工作任务。在选取和组织工作任务时,要特别注意任务应该由小到大,由浅到难,由简单到复杂。任务的组织要特别遵循人的认知规律,任务之间可以有适当的重叠,但任务之间是一个递进的关系。项目驱动的课程是一种按照工作的相关性,而不是知识的相关性组织内容的课程,其课程内容的载体是具体的工作任务。这样,工作任务就成了项目课程的核心要素,而对工作任务的背景描述也就成了项目课程开发的重要环节。表面看起来似乎并不难,其实不然。一旦着手项目驱动课程教材的编写就会发现,编者往往用一句话来描述工作任务。这种对于工作任务过于笼统的描述,不仅使得授课教师难以把握这一教学环节,而且会使得工作任务这一环节被庞杂的知识所淹没,难以突出其在课程中的核心地位。因而开发项目驱动课程时一定要重视对工作任务的细致描述,如在本教材中:

工作任务名称:JX-300XPDCS系统对水箱液位工程量的控制;工作任务背景:液位是实际生产过程控制中最普遍的工程量,其特性曲线研究是对被控对象特征进行认识,建立其数学模型的一个重要途径,常规PID控制方案是学生学习过程控制规律的基础,而串级控制是学生对复杂控制规律进行学习和掌握的提升;完成工作任务要达到的技术标准:掌握DCS系统的组成及工作原理;DCS系统的组态方法;DCS系统硬件设备的性能及其使用方法和运行调试方法;掌握PID调节器的调节方法、控制规律、串级控制原理和DCS系统的故障分析方法和排除方法等;完成工作任务所需要的设备、工具和材料:AE2000生产过程装置一套、JX-300XP控制柜一个、控制卡件若干、PC机三台、连接线多根、控制平台一套、组态软件光盘一张。

第二个重点是工作任务的实践操作过程。工作任务的实践操作过程是课程的核心内容,是学生获取职业技能的基本途径。如果实践操作过程出了偏差,对于学生技能的获取和后续课程内容的学习会产生非常大的影响。实践操作过程必须严格、完整、正确、规范,必须在真实的环境中去完成。

第三个重点是工作任务的问题探究。基于工作过程、项目驱动的课程以工作任务为中心来组织专业知识,工作任务处于焦点位置,而专业知识处于背景位置。问题探究就是探究的实践操作理论依据,也就是背景知识。

四、所编教材的特点

2008年我主编了 《生产过程控制的设计与运行维护》校本教材,在此基础于2009年申报了江苏省精品教材建设立项并获通过,成为江苏省精品教材建设立项。本教材编写与同类教材相比,有以下特点:

1.内容新。本教材针对自动化专业的特点,将实际的工程量引入DCS控制的软件组态中,通过实现不同的组态方案,在实时监控软件平台下,实时完成参数调节,实现多种不同的控制要求,达到所需的控制目标。

2.结构新。本教材以真实的学习情境组织教学内容,各个情境模块相互独立,一个情境模块包括一种或几种技能,重点突出,主题鲜明,具有良好的弹性和拓展性。

3.方法精。本教材特别注重对过程控制技术操作方法的提炼和讲解,使同学们能弄清操作方法和步骤,触类旁通。

4.信息全。本教材主要以图表形式进行编写,直观形象,图文并茂,便于学生学习。

五、结束语

基于工作过程的课程改革体现了高等职业教育改革理念的更新,是促进职业教育与实际工作紧密结合的关键环节。目前,课程改革教材的开发还处于探索阶段,新理念和新思想层出不穷,其编写模式呈现出灵活多样的特征。本文希望通过对《生产过程控制的设计与运行维护》课程教材开发的探讨,为提高高等职业教育改革教材的开发水平提供借鉴。

[1]姚敏.浅谈高职教材建设与课程改革[J].教育与职业,2009(8).

[2]阎燕等.发挥学科优势,围绕课程改革,做好教材建设[J].高等农业教育,2009(4).

[3]李立功,浅析工学结合模式下的特色教材[J].天津职业院校联合学报,2009(3).

[4]王冰.高职教育教材建设问题的研究[J].职业技术教育,2008,(5).

责任编辑 谢荣国

本文系江苏省精品教材建设立项课题(第195号)。

王斌(1967-),男,江苏扬州人,扬州工业职业技术学院副教授,硕士,研究方向为信息处理、自动控制。

G712

A

1001-7518(2010)08-0057-02