2007~2009年某高校入校新生 HBsAg检测结果分析

2010-09-20高尘

高 尘

(皖南医学院 校医院,安徽 芜湖 241002)

乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)是乙型肝炎(简称乙肝)病毒感染指标之一,过去是升学和就业的常规检查项目。我国是乙肝的高流行区,有 1.2亿 HBsAg阳性者,其中 10%左右发展为慢性肝炎[1]。乙肝疫苗接种后明显下降。为了解某高校入校新生乙型肝炎病毒表面抗原感染情况,为今后预防工作提供依据,笔者对某高校 2007~2009年入校新生的体检资料进行整理分析,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2007~2009年某高校入校新生共计 7 895例,其中男 3 691例,女 4 204例,年龄为 17~23(18.7±1.1)岁,新生入校后 2周统一安排体检,受检者抽取静脉血 4 ml,离心后待测。

1.2 检测方法 用酶联免疫法(ELISA)法,试剂盒均采用上海科华生物技术有限公司生产的酶联免疫试剂,操作程序及结果判定严格按说明书进行,在有效期内使用。

1.3 统计学方法 计数资料采用阳性率或构成比表示,组间比较采用 χ2检验和趋势 χ2检验。

2 结果

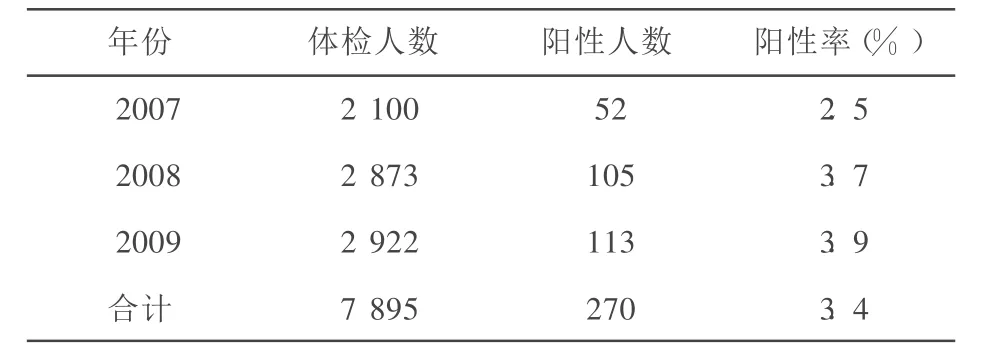

2.1 2007~2009年某高校入校新生 HBsAg阳性率 2007~2009年某高校入校新生共 7 895人,HBsAg阳性 270人,合计阳性率为 3.4%,三年的阳性率分别为 2.5%、3.7%、3.9%,呈逐年增高的趋势=6.633,P<0.05),结果见表 1。

表 1 某高校 2007~2009年入校新生 HBsAg阳性检测结果

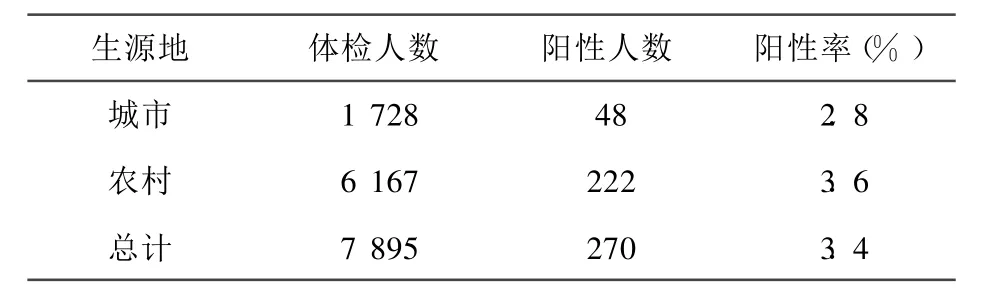

2.2 不同生源地入校新生 HBsAg阳性率 2007~2009年来自城市、农村入校新生的 HBsAg阳性率分别为 2.8%、3.6%,不同生源地间比较无统计学意义(χ2=2.761,P>0.05),结果见表 2。

表 2 某高校 2007~2009年入校新生HBsAg阳性率城乡分布

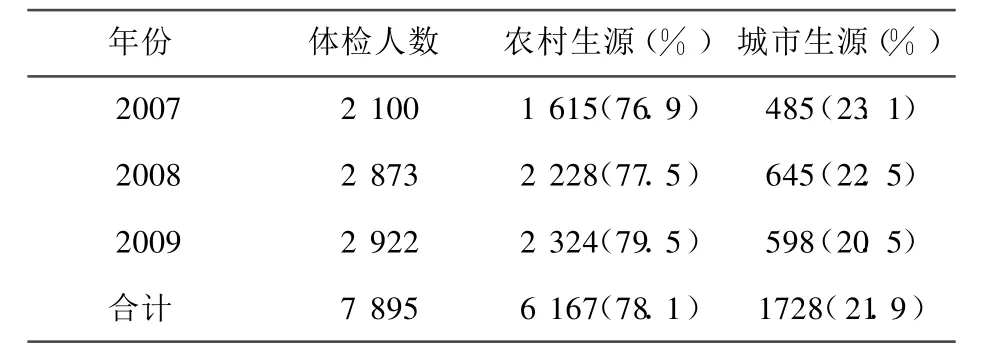

2.3 生源分布情况 城乡之间的卫生状况及卫生服务水平不同,入学生源地分布的变化可能影响HBsAg阳性率。2007~2009年该校入校新生生源地构成比分析无明显变化,差异无统计学意义(χ2=5.780,P>0.05),结果见表 3。

表 3 某高校 2007~2009年入校新生生源地分布

2.4 不同性别入校新生 HBsAg阳性率 2007~2009年入校新生中,男、女生的 HBsAg阳性率分别为4.1%、2.5%,性别间 HBsAg阳性率的差异有高度统计学意义(χ2=16.718,P<0.01),结果见表 4。

表 4 某高校 2007~2009年入校新生HBsAg阳性率性别分布

3 讨论

我国是乙型病毒性肝炎的高发区。病毒性肝炎具有传播途径复杂、流行面广、感染率高的特点,严重地危害着人们的身心健康[2,3]。2004年我国普通人群 HBsAg阳性率为 9.09%,高于 8%[4],属于国际范围类的高流行区。此次调查结果显示,HB-sAg阳性率为 3.4%,明显低于我国普通人群,也低于陈晓燕[5]对 2 452名大学生乙肝表面抗原携带情况调查的结果,与胡丹标等[6]结论一致,这可能与我国十余年来实施乙肝疫苗计划有关。本研究结果高于齐雪芬等[7]对衢州市中小学生的调查结果。HBsAg阳性率存在年龄差异,一方面是 HBV不会随时间的延长而自然消除,有研究显示大学生 HBV接种率为 76.44%[8],但因高龄人群社会活动范围大,与外界接触机会多,通过 HBsAg携带者的水平传播使HBsAg阳性率升高;另一方面低年龄组乙肝疫苗接种率高,大大保护了低年龄人群。本研究还显示,不同年份 HBsAg阳性率差别有统计学意义,有逐年上升趋势;不同生源地 HBsAg阳性率差别无统计学意义,但农村生源入校新生 HBsAg阳性率略高于城市生源。HBsAg阳性率存在性别差异,与陈鄱[9]的研究结果一致。HBsAg阳性率性别差异一方面可能与男生更加活泼,与外界接触机会多有关,通过 HBsAg携带者的水平传播使 HBsAg阳性率升高;另一方面可能与男生卫生意识淡薄,女生较注重卫生有关。学校是人群密集的场所,学生间密切接触易传染乙肝,使乙肝呈聚集性,监测 HB-sAg感染情况有助于进行乙肝疫苗的加强、接种及预防。在入校新生中一方面应加强乙肝疫苗的接种;另一方面应加强对乙肝知识的宣传和卫生行为的健康教育[10,11]。

[1] 叶任高,陆再英.内科学[M].第 6版.北京:人民卫生出版社,2006:430.

[2] 李丽娟,张永.某学院大学生乙肝感染者心理状况的调查[J].中国校医,2006,20(6):633-634.

[3] 余辉,俞丽琴.在校大学生中乙肝病毒携带者心理健康状况调查[J].现代预防医学,2008,35(19):3748-3759.

[4] 成军.我国病毒性肝炎的流行现状与治疗方向[J].中华全科医师杂志,2006,5(7):390-391.

[5] 陈晓燕.2452名大学生乙肝表面抗原携带情况调查[J].浙江预防医学,2008,20(9):17-18.

[6] 胡丹标,刘世科.成人 HBsAg、HBsAb阳性状况及免疫成功率调查[J].上海预防医学杂志,2007,19(4):160-161.

[7] 齐雪芬.衢州市中小学生HBsAg检测结果分析[J].浙江预防医学,2009,2l(12):28-29.

[8] 陆丽明,陈国娜,黄洁伟,等.2007年广州部分大学生乙肝疫苗接种与乙肝相关知识态度调查[J].热带医学杂志,2008,8(8):855-857.

[9] 陈鄱.大学生乙肝病毒感染状况调查分析及护理干预[J].中国疗养医学,2009,18(8):761-763.

[10]王新成,曲保忠,曹志友,等.新入校大学生对乙肝相关知识健康教育效果评估[J].吉林医药学院学报,2006,27(4):211-212.

[11]谭晓红.高校大学生乙肝感染情况的调查分析与健康教育对策[J].中外医疗,2010,29(1):149-150.