《再塑生命》教学设计及反思

2010-09-19陈燕

陈 燕

(宁波市春晓中学,浙江 宁波 315040)

一、文本解读

都说眼睛是通向心灵的窗户,但当这扇窗户紧闭之时,心灵还能通向光明吗?海伦·凯勒的自传体散文《再塑生命》启迪人们:当一扇窗户关闭之时,我们还可想方设法去开启另一扇窗户。也许在海伦的字典中,为自己开启那另一扇窗的人就是安妮·莎莉文老师吧。文本中处处流露出海伦对莎莉文老师的崇敬以及感激之情。

与其说莎莉文老师为海伦开启了一扇心灵之窗,不如说她们用爱共同开启了一扇希望之窗,于是“奇迹”就此诞生。虽是盲人,海伦却能“望见”田野、山坡,人们在田间地头翻土播种;虽是聋子,海伦却能“听到”树叶哗啦啦齐声作响;虽然无法理解老师对“爱”的诠释,海伦却能明白其中的道理——“我感觉到有无数无形的线条正穿梭在我和其他人的心灵中间”……

“创新型”教案(一个课时)

教学目标

1.了解主要人物的背景

2.体会教与学的艰辛极其丰硕成果

3.激发学生自由想象,锻炼口语交际能力

4.通过对“爱”的含义的理解,达到师生情感的交融(不只停留于文本)

教学重点

探索“爱”的含义

教学预设

游戏设置:前后桌同学设定甲和乙,乙同学闭上眼睛;教师在幻灯片上投影“爱”字;甲同学在乙同学手掌写这个字;1分钟后,乙同学来猜这个字。(游戏结果简要点评)

过渡:试想,如果日常生活中我们只能用这种方式相互交流那会怎样呢?

1.角色扮演配以主要人物简介

好,下面让我们来进行这样的角色扮演。

乙同学,你是一个不幸的孩子,在一岁半的时候,你得了一场重病,从此以后双目失明,双耳失聪,当然也无从锻炼语言表达能力了。你成了一个盲聋哑集于一身的孩子。你将如何生活?如何学习?你的将来会是怎样?(请闭上眼睛尝试投入角色)

甲同学,你曾经失去大部分视力,后来经过两次手术视力得到部分恢复。你毕业于柏金斯盲人学校。现在给你一个任务,去当乙同学的家庭教师,你打算怎样去教他?

2.走入文本投入角色

各位演员,下面我们来阅读这部“剧本”。请大家把书翻到第38页,学习这篇自传体文章《再塑生命》。

首先,快速浏览1~5自然段,然后告诉我“剧本”中你叫什么名字。

海伦,在未接受教育之前,你是怎样生活的?能用文中的话来形容一下吗?(引导并指导学生有感情地朗读第4自然段部分精彩语言)

正在此时,谁走进了你的生活?(“莎莉文老师”)

那么莎莉文老师在你心目中的地位怎样?(筛选1~5段关键信息)

莎莉文老师,你还记得第一次见到海伦时的情景吗?你是怎么做的?(请同学结合文章内容展开合理的想象)

好,接下来就该让你们去好好地相处一段日子了,看看会发生什么?

莎莉文老师,你是怎样教海伦的?教会了她哪些?

海伦,在与莎莉文老师相处的过程中,你学会了哪些东西,你的情绪又是怎样随之而变的?

各位演员,请往下读完剧本,筛选信息,划出关键词句。(配钢琴曲《少女的祈祷》)

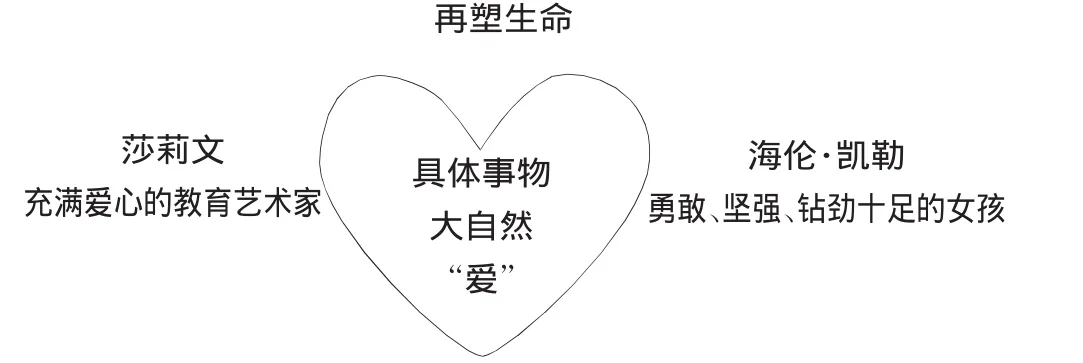

学生自由回答完,教师作部分明确:(所教所学)具体事物——大自然——抽象事物“爱”等

3.深入采访

(1)海伦,在学习过程中,哪个事物是你人生的一大转折点,唤醒了你的灵魂?能不能找到前后产生巨大反差的细节。

(2)莎莉文老师,你是怎样教会海伦“父亲”、“母亲”、“妹妹”、“老师”这些词的?(结合上文,展开想象)

(3)“望着田野、山坡,人们正在田间地头翻土播种”(14自然段)

“一阵沉寂之后,树叶哗啦啦齐声作响”(18自然段)

海伦,你不是既盲又聋吗,怎么会看得见又听得到呢?

过渡:心灵的窗户一旦打开,海伦对外界的了解也逐渐增加,渐渐地开始化被动为主动,常常对一件事物一而再,再而三地问个究竟,想了解得更多些。

重点讲读——了解“爱”的含义

海伦,还记得第一次问起“爱”这个字的意思是在什么情况下?

海伦,你是怎样一步步探究“爱”的?

莎莉文老师,你又是怎样解释“爱”的呢?

4.分角色朗读

(请一个“海伦”和一个“莎莉文”来朗读对话)

幻灯片中列出如下对话。

“爱是什么?”

“爱在这里。”(指着心)

“爱就是花的香味吗?”

“不是。”

“爱是不是太阳?”“是太阳吗?”

(连连摇头)

“爱是不是太阳?”

“爱有点儿像太阳没出来以前天空中的云彩。你摸不到云彩,但你能感觉到雨水。你也知道,在经过一天酷热日晒之后,要是花和大地能得到雨水会是多么高兴呀!爱也是摸不着的,但你却能感到她带来的甜蜜。没有爱,你就不快活,也不想玩了。”

海伦,听完莎莉文老师的这番解释,你理解这些话的意思了吗?(答案不一,目的为了引出疑点:“用更浅显,但当时我依然无法理解的话解释”和“刹那间,我明白了其中的道理……”)

海伦,你所体味到的爱的感觉是怎样的?(用文中话来回答)

在座所有的莎莉文老师请你们一起再来为海伦解释一遍什么是“爱”。

请所有海伦闭上眼睛,融入角色默默地去体味这种感觉。

海伦,你感受到了吗?(有些同学已经真正融入到角色中去了)

你爱莎莉文老师吗?在你眼中,她是一个怎样的老师?

海伦,你现在能想象出你将来怎么样吗?

我来告诉你,你不但学会了英语,还学会了德语、法语。你考上了哈佛大学,你先后完成了十四部具有世界影响的著作。这个“剧本”就是选自你的著作《假如给我三天光明》。你成为了美国著名的作家、教育家。你被誉为“美国英雄”!

5.分工合作练习

海伦,在你感慨万分之际,你想对莎莉文老师说些什么吗?(续写“老师”,……)

莎莉文老师,读完“剧本”,你觉得海伦是一个怎样的孩子?(根据文本筛选关键信息)

6.教师总结

“莎莉文老师,你用你的爱心,循循善诱的教育方式,为海伦重新开启了一道通向光明的门;海伦·凯勒,在莎莉文老师的教育下,你凭着自己顽强的毅力,旺盛的求知欲创造人生的辉煌。你们共同用爱创造了一个美丽的神话!我为你们骄傲!”

7.布置作业

(1)谈谈你对题目“再塑生命”的理解。

(2)学完这篇课文,你受到了什么启发(写出课后所得)。(3)课后有选择地去阅览《假如给我三天光明》一书。板书设计

“传统型”教案(两个课时)

教学目标

1.了解海伦·凯勒的人生经历及其品质,学习海伦好学敏思、坚韧不拔、热爱生活的精神。

2.培养学生从文中准确获取信息并进行语言概括的能力,把握课文一体两面的思路结构,揣摩文中重要语句,加深阅读体验。

3.理解作者对莎莉文老师敬爱和感激的情意。领会莎莉文老师隽永深沉的爱心和高超的教育艺术。

教学重点

研读课文,把握作品的思想内容

教学预设

导入

幻灯片上展示一幅鸟语花香的美妙画卷,几秒后,突然出现黑屏。

导语:假如从这一刻开始,你的生命中再无光明,再无声音,那会怎样?你能想象到未来会是怎样吗?今天我就来给大家介绍这样一个奇女子——“海伦·凯勒”

这简直是个“奇迹”,而创造这个“奇迹”的人,除了海伦自己,还有一个重要人物——“安妮·莎莉文老师”

今天我们就来学习一下海伦的自传体作品《再塑生命》,看看莎莉文老师是如何再塑海伦的生命的。

初步感知文本

学生快速阅览1—5段,思考下列问题(出示幻灯片)

1.在未受教育之前,海伦的心情怎样?

2.莎莉文老师在海伦心目中的地位怎样?

3.莎莉文老师第一次看到海伦时,怎么做?用意何在?

(在讲评过程中,渗入朗读指导,如“光明!光明!快给我光明!”;重点字词作解,如“把我紧紧抱在怀中”)

深入探究文本

在海伦与莎莉文相处过程中,莎莉文老师教会了海伦哪些?怎样教?海伦在学习过程中,情绪发生了哪些变化?从中我们可以看出她们各自怎样的特点?(出示幻灯片,设置线索题)

采用“分块朗读、精读、讲读,逐步分析”的教学手法。

分析过程中涉及点(不依次进行)

1.重点词句分析

如:理解以下语句

(1)“水唤醒了我的灵魂,并给予我光明、希望、快乐和自由。”(11段)

(2)“我感觉到有无数无形的线条正穿梭在我和其他人的心灵中间”(39段)

2.文本疑点探讨

疑点一:(14段)“……望着田野、山坡……”

(18段)“……树叶哗啦啦齐声作响……”

海伦既盲又聋,怎么会看得见又听得到呢?

疑点二:(38段)“她似乎意识到……但当时我依然无法理解的话解释说……”

(39段)“刹那间,我明白了其中的道理——……”

两处是否矛盾,如何理解?

3.能力迁移

13段中提到,“那一天,我学会了不少字,譬如‘父亲’、‘母亲’、‘妹妹’、‘老师’等”。请以其中一个名词为例,展开合理的想象,说说莎莉文老师是如何教会海伦这些事物的。

教师明确部分答案,并形成板书(同上)。

检查课堂实效

1.学生是否理解题意《再塑生命》。

2.学生是否能写出一两条课后所得。

教学反思

如何呈现一堂“形神兼备”的语文课。曾经挖空心思,想别出心裁地上一堂语文课——《再塑生命》。由游戏导入,再进行角色扮演,让学生立足各自角色进入文本阅读,分工合作。试图达到“师生情感交融”的目的。

短短一堂课下来,学生过分沉浸于“兴奋”状态,而并未真正走入文本去体味那师生间“涓涓流水”般传递着的情意。由于时间仓促,教师也无法完成一系列适时、深入的点拨。结果,只见活动的热闹,不见文本的有效开发、挖掘和共鸣。由此,笔者意识到过分追求形式而不立足于文本的教学只是无源之水。于是,笔者尝试换一种思维——深入文本来开展《再塑生命》教学。在“深入探究文本”这一环节,笔者采用了“分块朗读、精读、讲读,逐步分析”的教学手法,并随机给予学生点拨、引导。在“检查课堂实效”时,发现学生确实能够立足文本谈出体会。整个文本教学共需二课时。虽然收效不错,但这种教学模式还是有些老旧。

那么,该如何呈现一堂“形神兼备”的语文课呢?

“形”,即教学形式。多样的教学形式固然能使课堂气氛不断升温,学生兴致空前高涨。但如果只是活动的泛泛而谈,而不深入文本教学,那语文课就失去了其本来面目,只是一纸“空文”。“神”,即神髓、精髓。语文教学中不去溯本求源,何以见其“髓”,无“髓”何以成课,徒有形式的语文课只是“行尸走肉”。

确实,作为一名语文教师,我们该好好“溯本”,引导学生读进课文,挖掘文本中丰富、深厚的资源。我们需要有一双慧眼,从文本中寻找“亮点”,引导学生反复咀嚼品味。若能在“溯本”的基础上,教师再发挥独有的教学魅力,大胆创新,辅以各种有效的教学形式,让学生发散思维,发挥想象力,那才能真正的为语文教学锦上添花。

当然,要上好一堂独立完整的语文课,还需懂得如何取舍文本,如何定下有效的教学目标,明确教学重点。让较长的文本,在一堂课内也能展露其精华。

在《再塑生命》的“创新型”教学中,笔者定下的最终教学目标过高,由于一节课的时间,根本无法把整篇课文讲全、挖深,虽然教学重点在于“探索‘爱’的含义”,但若没有前面文本作情感的铺垫,何来“爱”的升华,何来师生情感的交融。锁定目标太高,加上过于多彩的教学形式,最终无法引起学生的共鸣,教学任务宣告失败。

而在《再塑生命》的“传统型”教学中,虽能立足文本,但未对文本进行合理的取舍,不能将文本的亮点尽展在一堂独立的公开课上,为此留下不少遗憾。

如何能真正让语文课少留遗憾、不留遗憾,达到“形神兼备”的最高境界呢?归根结底教师自身的语文素养要高。作为一名优秀的语文教师,要有较深厚的语言文字功底,高度热诚的教学工作态度。用独特的人格魅力去感染学生,用超强的语言文字驾驭能力去征服学生。