从工作与家庭的平衡看公共政策的改革与完善

2010-09-18刘伯红张永英李亚妮

刘伯红 张永英 李亚妮

(全国妇联妇女研究所, 北京 100730)

从工作与家庭的平衡看公共政策的改革与完善

刘伯红 张永英 李亚妮

(全国妇联妇女研究所, 北京 100730)

改革开放以来,中国的经济发展取得令人瞩目的巨大成就,中国政府的相关政策和措施为实现有家庭责任工人的就业和生活权利提供了重要保障。同时,中国的家庭结构和规模不断缩小,家庭模式呈现多元化,家庭的稳定性降低,生育模式和养老模式都发生显著变化,家庭的抚养比减少。原本,这些因素都可能使有家庭责任的工人减轻家庭照顾的负担,但是,对独生子女的高期望、劳动力的流动、老龄化、对家庭幸福的追求、家庭照顾的市场化和私人化,以及传统大家庭支持可获得性的降低等,又加重了家庭中照顾者特别是女性的责任。另外,政府对为有家庭责任的男女工人提供平等就业机会和平等待遇问题的认识不足,实施基本公共服务的内容没有深入到家庭照顾的层面,在解决工作—家庭冲突中没有承担起应有的责任,传统的性别观念影响了政府有关制度的设计等。与经济发展相比,中国的社会发展特别是相关公共服务的发展还存在明显的不足。

工作与家庭平衡;公共政策

一、问题的提出

改革开放以来,中国的经济保持了平稳快速发展,中国的国内生产总值(G DP)、财政收入、人均国内生产总值都得到较快增长,为促进就业、发展社会事业、消除贫困和提高人民生活水平奠定了物质基础。

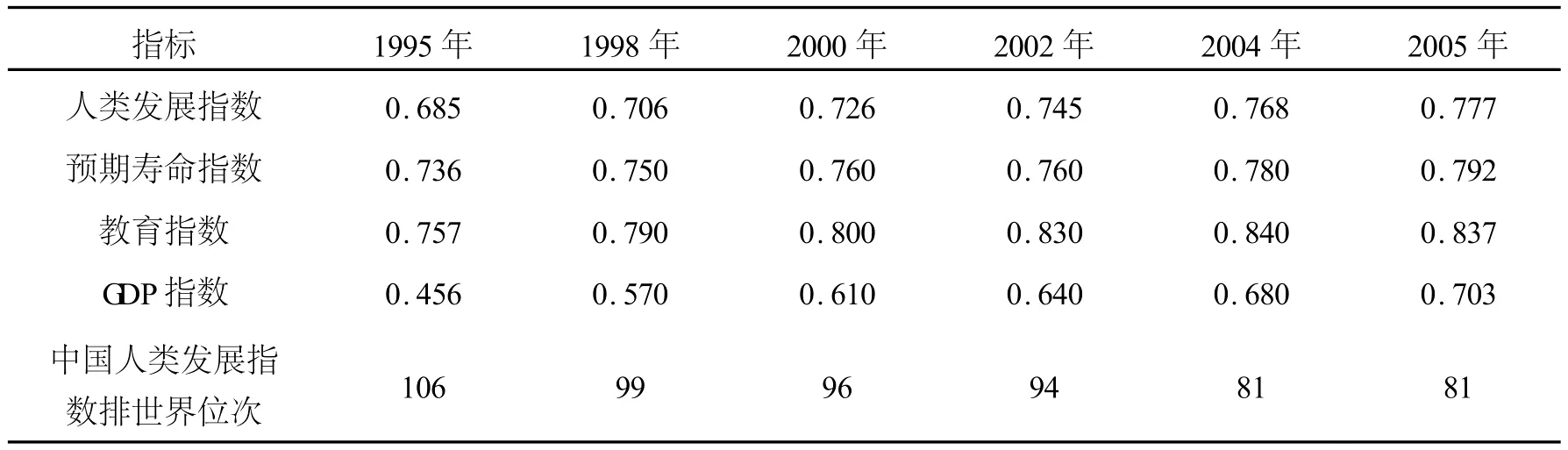

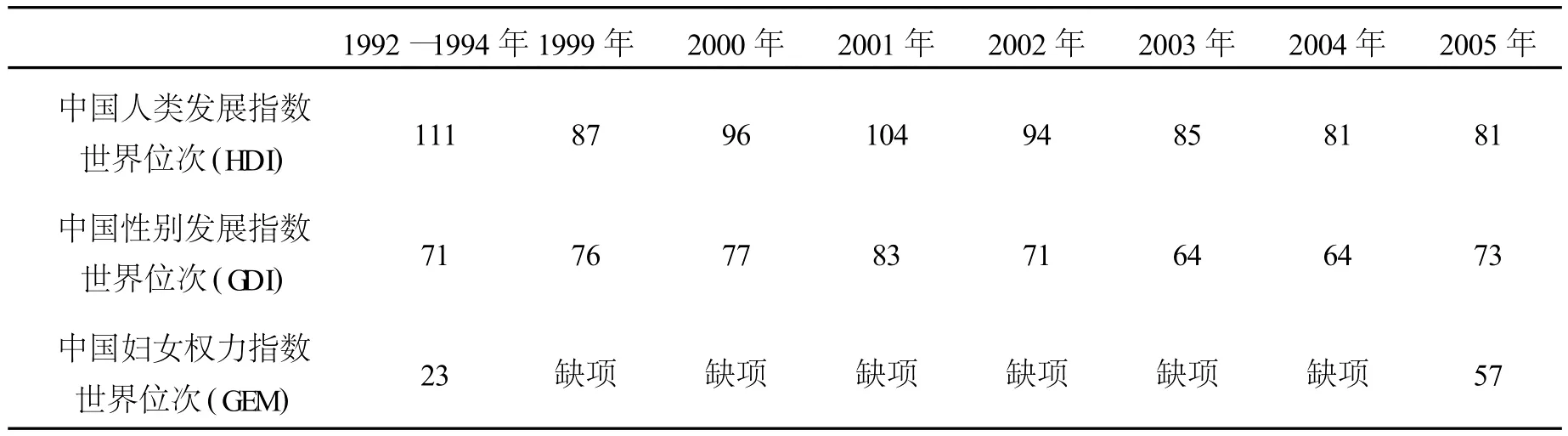

近十年来,中国的人类发展指数(Human Development Indicator,HDI)①人类发展指数(HDI)是联合国衡量各国社会进步的重要指标,它由预期寿命、受教育水平和经济发展水平等三组指标构成,联合国计划开发署每年公布其排序。不断提高,在联合国的排序,从1995年的第106位提高到2005年的第81位(见表1)。但中国的性别发展指数(Gender Development Indicator,G DI)②性别发展指数(G DI),是联合国制定的与性别相关的发展指数,测量与人文发展指数相同的基本能力与成就,但集中注意妇女与男人在成就方面的不平等状况。基本能力的性别差异越大,在一个国家中与其人文发展指数相比的性别发展指数就越低。没有与中国的人类发展指数同步增长。在1995年联合国的人类发展报告中,中国曾经被当作性别平等水平超过人类发展指数的范例,受到联合国的肯定。③在1995年联合国人类发展报告中,中国的人类发展指数、性别发展指数和妇女权力指数的排序分别是第111、71和23位,受到联合国计划开发署的充分肯定:“男女平等不完全取决于社会收入水平”,“虽然中国的人均实际收入仅是沙特阿拉伯的1/5,但它的G DI排名高于沙特阿拉伯10个序位”。见《1995年联合国人类发展报告》(中文版)第81页。在这之后,中国的人类发展指数提高了近30个序位,但性别发展指数却始终徘徊不前,妇女权力指数(Gender Empowerment Measure,GEM)甚至明显下降(见表2)。

表1 中国人类发展指数增长情况

表2 中国人类发展指数和中国性别发展指数排位比较

随着中国经济管理体制和运行机制从计划经济向市场经济的转换,妇女的就业方式和保障机制也发生了深刻的变化。一方面,中国妇女的就业保持了较高水平,更多地获得了经济独立的机会。2006年,全国城乡女性就业人数为3.47亿人,占全部从业人员的45.4%;全国城镇单位女性就业人员为4445.7万人,占城镇单位就业人员总数的38%。[1]另一方面,市场经济也带来包括性别分化在内的社会分化,劳动力市场对妇女的歧视也逐渐凸显出来,如,女性就业难,包括女大学生,特别是40—50岁的下岗女工,企业结构调整中首先让女工下岗;职业和行业的性别隔离逐渐明显,女性职业结构下沉,非正规就业增多;女性就业者的收入与男性收入的差异扩大,社会保障的水平低于男性;女性的退休年龄早于男性,影响到女性的职业晋升和培训,退休后的经济利益受到损害;流动女工的就业条件和劳动保护状况堪忧,怀孕歧视时有发生;职场性骚扰存在,加大了职业女性就业压力与职业风险,等。[2][3][4][5]

中国已有的反对劳动力市场上性别歧视的研究发现,女性在劳动力市场上遭受歧视的重要原因之一,是承担了生育和家务的负担,面临着工作和家庭责任的冲突。

协调工作和家庭的矛盾,为有家庭责任的男女就业者提供就业机会平等和待遇平等的社会环境和条件,以消除劳动力市场的歧视,提高劳动者的就业能力和生活质量,是国际劳工组织1981年《有家庭责任的男女工人机会和待遇平等公约》(第156号)和同名建议书的明确主张,也是国际劳工组织各成员国政府的责任。本研究旨在讨论中国社会转型和经济转轨时期,在协调工作和家庭责任方面相关政策的变化及实施情况,目前仍存在的矛盾及主要原因,劳动者的需求和愿望,并据此探讨改革与完善的政策建议。

二、研究方法

本研究主要基于国内可获得的二手数据,包括政府的国家统计数据、人口普查数据,以及政府有关管理部门的劳动统计、教育统计、卫生统计、时间利用调查、为数不多的分性别统计、有关的法律政策执行信息,以及有关专家和研究者的小样本调查和分析资料。此外,本研究还对相关人士进行了少量访谈,以了解她/他们的看法。

三、主要发现

(一)人口、家庭的发展与变化趋势,总体上加剧了家庭照顾的复杂性和难度

改革开放以来,随着社会转型和经济转轨,中国的家庭规模不断缩小,家庭模式呈现多元化,家庭的稳定性降低,生育模式和养老模式都发生显著变化,家庭的总抚养比减少。原本,这些因素可能使有家庭责任的从业者减轻家庭照顾的负担,但是,劳动力的流动、人口的老龄化、对独生子女期望值的增高和对家庭幸福的追求、家庭照顾的市场化和私人化,以及传统大家庭支持可获得性的降低等,又加重了家庭中的照顾者,特别是女性的负担。

1、人口预期寿命增长和人口老龄化带来家庭老年抚养比增长

2008年末,中国人口总数已达132802万人。其中,居住在城镇的人口60667万人,占总人口的45.7%,居住在乡村的人口72135万人,占总人口的54.3%;男性68357万人,占总人口的51.5%,女性64445万人,占总人口的48.5%。①国家统计局社会和科技统计司编:《中国妇女儿童状况统计资料(2009)》,北京,2009年,内部资料。

国务院新闻办公室发布的《中国老龄事业的发展2006》白皮书显示,2005年底,中国60岁以上老年人口近1.44亿,占总人口的11%,65岁及以上老年人口首次超过1亿人,占总人口的7.7%。按照国际通行标准,中国人口年龄结构已开始进入老龄化阶段。②按照国际通行定义,60岁及以上人口超过10%,或65岁及以上人口超过7%的国家或地区,被称为老龄化社会的国家或地区。参见国务院新闻办公室:《中国老龄事业的发展》(白皮书),2006年12月,内部资料。

经济的发展和医疗卫生条件的改善,提高了人口平均预期寿命。2005年全国1%人口抽样调查显示,中国人口的平均预期寿命为72.95岁,其中女性为75.25岁,比男性高4.42岁。与1990年第四次人口普查数据相比,提高了4.45岁,女性提高幅度高于男性。[1]但是,平均预期寿命的提高,并不简单等同于老年人健康寿命的增长和生活自理能力的提高。

人口老龄化和平均预期寿命的提高,带来中国家庭老年抚养比逐年上升。老年抚养比由1982年的7.97%上升到2006年的10.93%,上升了近3个百分点[1],即家庭中需要照顾的老人多了,需要照顾的时间长了,需要照顾的难度大了。

2、家庭规模小型化、家庭模式多样化和婚姻不稳定性增加,对家庭照顾产生复杂影响

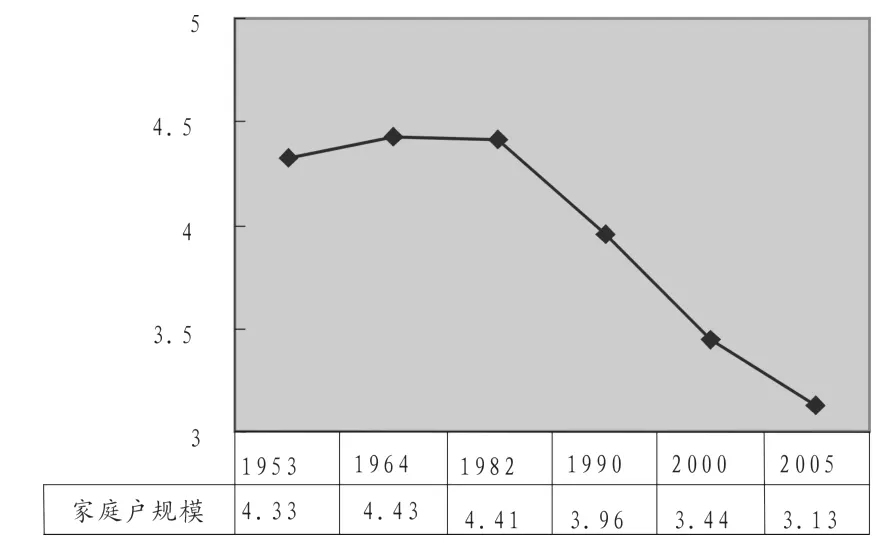

(1)家庭规模小型化

20世纪80年代以来,中国平均家庭成员数量逐渐减少,从1982年的4.41人下降到2005年的3.13人,平均每个家庭户的人口减少了1.28人(如图1)。2005年全国共有家庭户39519万户,家庭户人口为123694万人,平均每个家庭户的人口为3.13人,其中,城镇平均每个家庭户的人口为2.97人 ,农村为3.27人。[6]

(2)家庭模式多样化

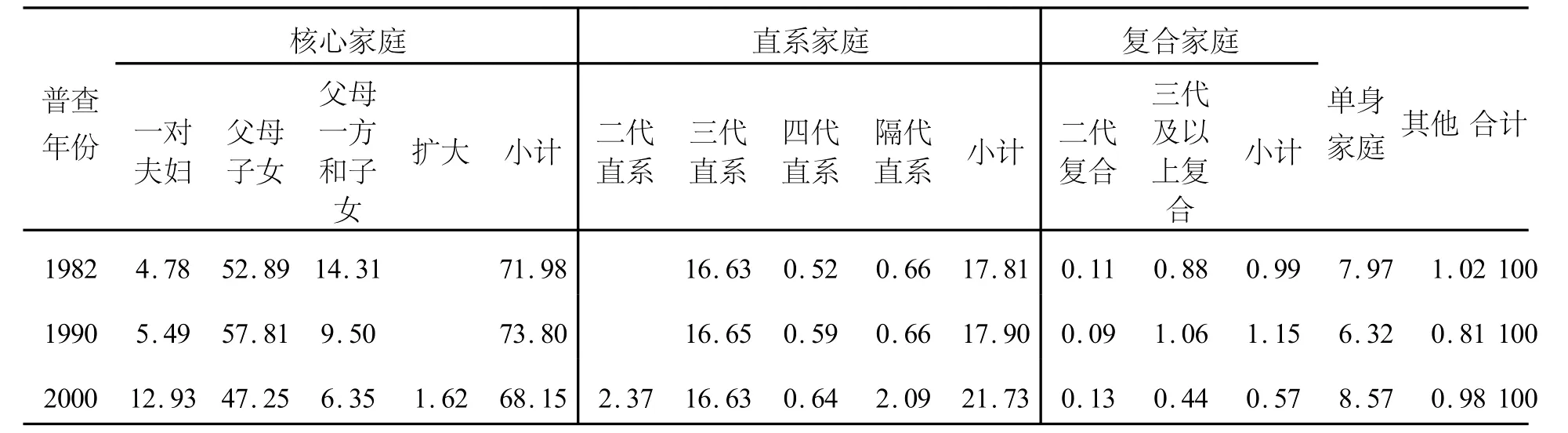

与此同时,家庭模式也呈现出多元化趋向,以核心家庭为主体,直系家庭、复合家庭、单身家庭等并存。其中,丁克家庭(由无子女的夫妇构成)、单亲家庭(由父或母一方和未婚子女构成)、空巢家庭(由不与子女同居的老年成员构成)和单身家庭(未婚或离异、寡居成年人)等家庭户在增长。家庭模式多元化还表现在同居、不愿结婚以及不要孩子的家庭增多。

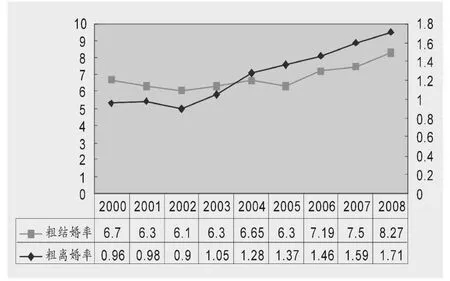

(3)婚姻的不稳定性有所提高

随着社会的变革、人口的流动、生活节奏的加快和人们婚姻观念的改变,中国婚姻家庭的稳定性近年来发生着变化,结婚率相对平稳,离婚率缓慢上升,2008年粗离婚率为1.71‰③粗离婚率:指当年离婚对数占年平均人口的比率,一般用千分率表示。,比2000年提高了0.75个千分点(见图2)。

家庭规模的缩小,一方面可能减轻了家庭生育养育子女或赡养老人的负担,但另一方面也减少了传统大家庭在照顾上的支持;同时,家庭模式的多样化和婚姻不稳定性的提高,又增加了养育子女和赡养老人的复杂性。

3、初婚初育年龄推迟,总和生育率下降,自愿不育者出现,带来了子女抚养比的下降

图1 全国人口普查家庭户规模(单位:人/户)

图2 粗结婚率和粗离婚率(单位:‰)

表3 三次人口普查中不同类型家庭的构成(单位:%)

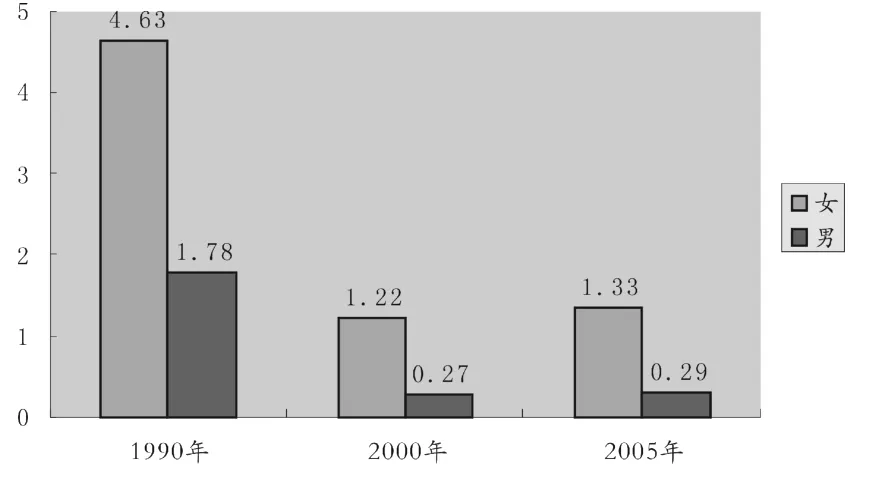

随着人口的流动,社会价值观的多元化,人们的婚姻观念也发生了变化,初婚初育的平均年龄普遍推迟,早婚率大幅度下降。2005年全国1%人口抽样调查显示,在15—19岁年龄段的人口中,早婚率为0.8%,比1990年下降了75%。其中,女性下降了71.3%;男性下降了83.4%(见图3)。

图3 1990年、2000年和2005年15—19岁人口早婚率(单位:%)

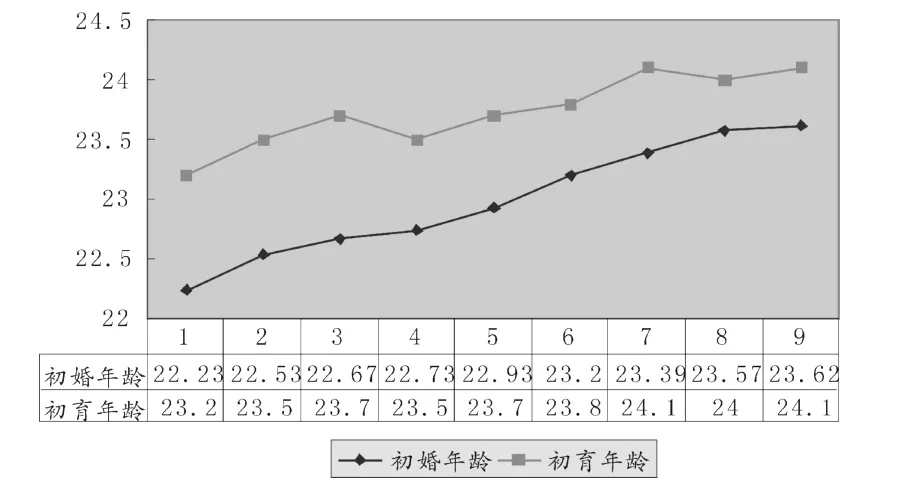

20世纪90年代以来,中国女性平均初婚年龄稳步上升。1991—1999年间,全国女性平均初婚年龄由22.23岁增长到了23.62岁,增长了1.4岁。[7]随之,女性的平均初育年龄也出现推迟现象。由1991年的23.2岁推迟到1999年的24.1岁,推迟了近1岁(见图4)。[8]

图4 女性平均初婚初育年龄(单位:岁)

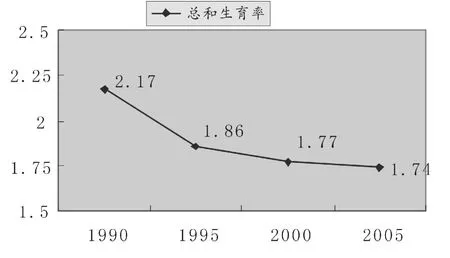

随着计划生育政策的实施,中国妇女的总和生育率逐渐下降。人口普查资料显示,全国总和生育率从1990年的2.17个降至1995年的1.86个,乃至2005年的1.74个,呈低生育趋势(见图5)。①总和生育率:表示平均每一育龄妇女(15—49岁)一生可能生育的孩子的个数,是根据调查的育龄妇女实际生育孩子的个数加工计算的。一般根据研究任务的不同,可以采取不同的计算方法计算生育率,如一般生育率、年龄别生育率,标准化生育率等。其中,城镇总和生育率由1970年的3.3个孩子降至2005年的1.3个孩子,农村由6.4个孩子降至2个孩子。②国家统计局社会和科技统计司:《中国社会中的女人和男人——事实和数据(2007)》,北京,2007年,内部资料。

图5 1990年来总和生育率的变化(单位:个)

在城镇,已婚家庭出现自愿不育的现象。虽然没有全国的统计数据,但零点调查公司2002年2月的调查显示,中国大中城市已出现60万个自愿不育的“丁克家庭”,而且近七成被访者认为将会更多。[9]同年,上海市妇联的一项全市家庭状况调查显示,已婚但没有孩子的“丁克家庭”已占到上海家庭总数的12.4%。[10]

影响晚婚晚育或选择不生育的原因很多,迫于工作的压力是其中一个重要因素,育龄妇女常常处于生育与工作的矛盾中。对已婚未育妇女的调查显示,当生育和工作只能选择一个时,57.2%的人宁肯暂时放弃生育。[11]

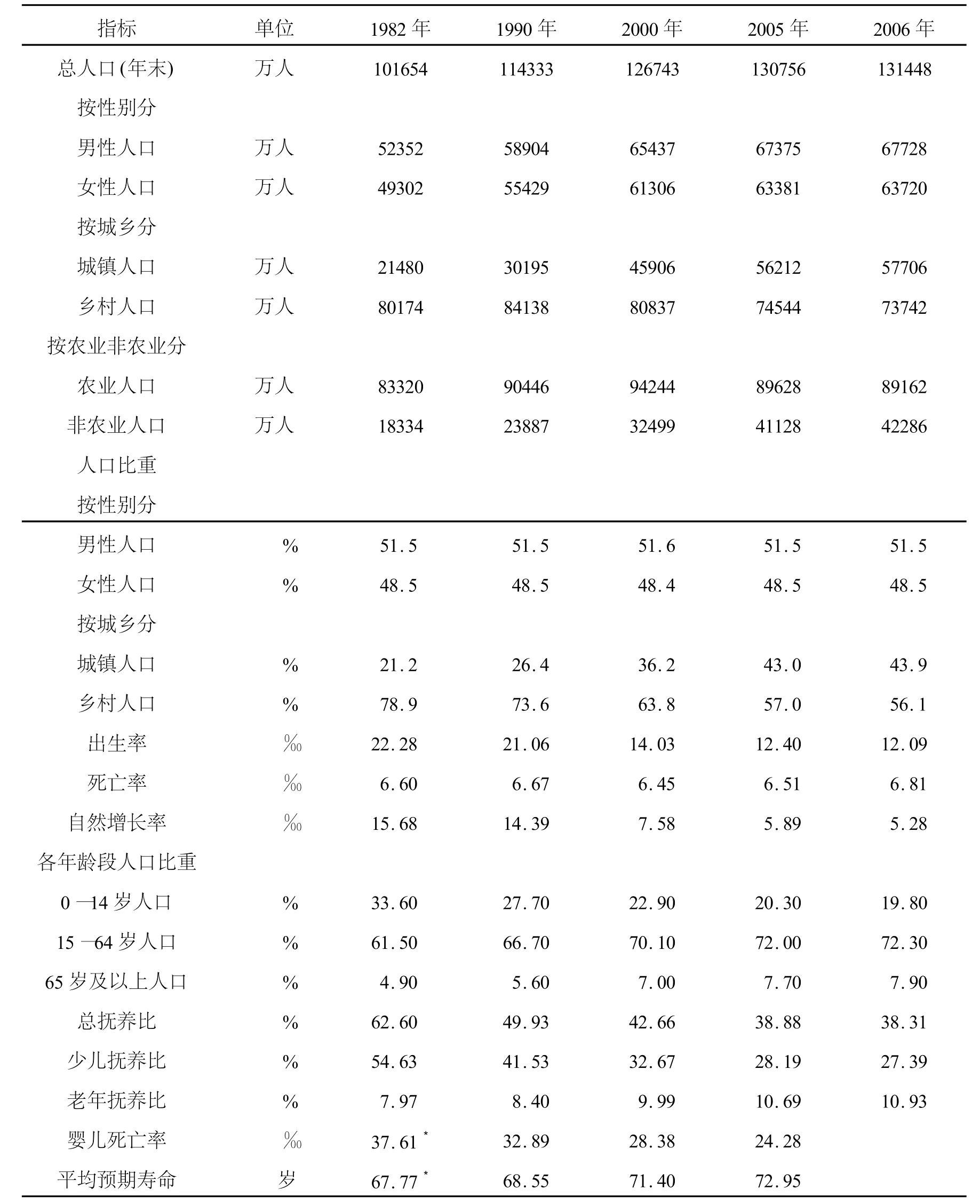

随着家庭户规模的缩小,计划生育政策的实施,总和生育率下降,中国的家庭总抚养比发生了变化,由1982年的62.60%下降到2006年的38.31%,其中少儿抚养比为27.39%,比1982年下降了将近一半;老年抚养比为10.93%,比1978年上升了近3个百分点(见表4)。总体上说,家庭中需要照顾的人减少了,但照顾的时间延长了,质量要求提高了,照顾的责任加重了。

4、与家庭有关的社会性别角色规范

新中国成立后,中国社会发生了巨大变化,家庭也出现了前所未有的变化,即由农业社会的血亲主体、父子轴心、男性专权的传统家庭,向工业社会的婚姻主体、夫妻轴心、两性平等的现代家庭转化。[12]同时,中国始终存在“城乡二元机制”。这些因素使家庭成员的社会和家庭角色分工,在性别、城乡、代际、阶层等方面呈现复杂的多元表现。

第一,家庭中的男女成员共同参加社会生产活动,改变了传统的社会性别分工。新中国成立后,政府以“男女平等”作为妇女就业的指导思想和基本原则,促进城镇妇女平等地参加社会生产活动,使城镇妇女就业高于世界平均水平。从一定意义上讲,政府通过政策干预,改变了社会性别分工,也改变了女性的社会身份和人们对女性的角色期待,重构了中国特别是城市的社会性别关系。[2]

第二,家庭中的男女共同分担家务劳动,但以女性为主的格局未发生根本改变。新中国成立后,在女性走向社会生产活动的同时,男性也开始分担家务劳动,特别是城市。但是,男女两性的生理差异和传统的社会性别观念还是将妇女更多定位在家庭角色中:对母亲的角色期待,使女性付出更多的时间和精力生育健康的后代;对妻子照料者的角色期待,使她要更多照料好家庭中的孩子、老人和丈夫;对女性家庭主妇的角色期待,使她在实现社会角色的同时,还要为全体家庭成员提供体面生活的条件与环境。

第三,社会主义市场经济的发展,对现实中国的社会性别角色分工提出新的挑战。计划经济时代,中国城镇职业妇女背负的双重角色负担,大多被政府通过“单位”实施的公共福利政策和公共服务“消解”了,同时也能获得大家庭其他成员的支持。经济体制转轨后,这些公共服务被转入市场和家庭。当市场提供的公共服务不能满足家庭照顾

的需要时,家庭照顾的责任又重重地落在了家庭中的女性身上;当女性背负双重负担参与劳动力市场竞争的时候,就凸显了劳动力市场对女性的歧视;当公共服务不能满足劳动者日益提高的家庭照顾服务和劳动力市场排斥女性时,传统“男外女内”的角色分工又卷土重来,并成为大多数家庭成员的“理性”选择。①改革开放后几次关于“妇女回家”和“妇女阶段就业”的讨论,就是这种状况的真实写照。足见中国现阶段的社会性别分工面临市场经济新的严峻挑战。

表4 人口基本情况

(二)宏观经济政策的改变、公共服务投资的减少对有家庭责任劳动者的负面影响

改革开放以来,一方面,中国政府始终不移地坚持促进就业的方针和政策,大力促进国民就业;加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,保障人民基本生活;建立三方机制,规范和协调劳动关系,保护劳动者合法权益;鼓励全社会兴办各种服务设施,促进了中国托幼和养老事业的迅速发展……所有这些,为城乡男女劳动者协调工作—家庭的矛盾奠定了重要的经济基础,提供了支持和便利。

另一方面,研究也显示,政府对为有家庭责任的男女工人提供平等就业机会和平等待遇问题的认识不足,实施基本公共服务的内容没有深入到家庭照顾的层面,在解决工作—家庭冲突中没有承担起应有的责任,传统的性别观念影响了政府有关制度的设计……与经济发展相比,中国的社会发展特别是相关公共服务的发展还存在明显不足。

1、中国企业制度的改革,将企业公共服务的职能转给了社会、市场和家庭

在计划经济时代,男女平等成为社会主义国家的主流意识形态和法律规范,并体现在其基本经济制度中。中国政府在大规模地动员和组织妇女走出家庭,走向工农业生产第一线,参加有酬劳动的同时,在城市通过单位(或企业),在农村通过人民公社(或生产队),大力发展托幼事业、公共服务和福利事业,实现家务劳动社会化②家务劳动社会化是列宁主义论妇女解放运动的核心概念。该理论最早起源于法国哲学家圣西门的空想社会主义,意即通过社会有组织的家务劳动,把妇女从每家每户的琐碎的家务劳动中解放出来。,以减轻劳动者的家庭负担。

在城市,有条件的单位,特别是党政机关、军队和大型国有企事业单位,大力兴办各种福利和社会服务。这些公共服务保持了较高的服务质量和低廉的福利性收费。尽管当时人们的子女较多,家庭抚养比较高,物资供应相对匮乏,但这些政策和服务,大大缓解了工作与家庭照顾之间的矛盾。如建国之初的幼儿园明确有教育保育幼儿和便利妇女参加社会建设的双重任务。1952年3月18日中央人民政府颁发试行的《幼儿园暂行规程(草案)》明文规定:“幼儿园的任务是:根据新民主主义教育方针教育幼儿,使他们的身心在入小学前获得健全的发育;同时减轻母亲对幼儿的负担,以便母亲有时间参加政治生活、生产劳动、文化教育活动等。”[13]

在这种体制和政策指引下,政府和单位为儿童照顾提供了便利的条件和相应的设施。以城市为例,政策规定妇女产后有56天产假,而哺乳室和托儿所可以接纳56天以上的小孩入托,解决了妇女产假结束后工作与婴儿哺乳和照顾之间的矛盾,同时政策规定了母亲的哺乳时间。单位的托儿所、幼儿园有日托及全托等多种形式,其服务时间往往超过妇女的工作时间,并取消寒暑假制度。托儿的费用低廉,幼儿生病由看护人员护理,母亲不必请假而影响工作。③特别是在大跃进时期,有的单位托儿所开展对孩子实行“四包”活动(包理发、包洗澡、包洗衣服、包做衣服),对妈妈实行“六包”(包开会、包学习、包生小孩住院、包有病疗养、包吃饭、包夜班睡眠),保证妈妈无牵无挂轻装上阵(天津国棉三厂,1960年)。[14]

经济体制改革的一个重大举措是企业改制,企业成为自负盈亏的经济实体和市场主体,企业办社会服务的功能日益弱化,一个直接的结果是,企业普遍将已有的公共服务设施变卖或转制。以企业办幼儿园为例:随着经济体制改革和市场化的进程,企业办园出现严重滑坡。据统计,在黑龙江,1993年企事业单位办园占城市幼儿园的87%,在园幼儿占70%,2003年这两项均降到30%;在农垦系统,2004年与1998年相比,幼儿园减少123所,在园幼儿减少10190人,专任教师减少1112人。大量原来办得较好的企事业单位幼儿园被出售、承包、改做他用,导致优质幼教资源流失严重,幼儿入园率下降,幼儿教师的权益失去保障,幼儿教育整体质量下滑。[15]尽管目前中国的幼儿园存在着不覆盖0—3岁的幼儿照顾、收费高、服务时间短、服务质量不高、资源不均衡等问题,但仍成为中国有家庭责任的劳动者的重要需求。这两年,每到幼儿园招生之时,北京的那些著名幼儿园都会出现家长们数天昼夜排长队以获得入园名额的情景。幼儿园市场化之后,幼儿园的高收费也使低收入家庭和转入城市的农民工家庭苦不堪言。①由于幼儿园教育始终未纳入学历教育,其非学历教育的性质决定其获得财政支持较少。而且随着经济的发展,物价的上涨,国家原有规定的收费标准偏低,使得许多幼儿园,尤其是获得财政支持很少的幼儿园经营困难,再加上经济利益的驱使,幼儿园普遍开始收取赞助费,或者通过办特长班、兴趣班来收取幼儿费用。从14个省市的调查结果看,收取赞助费的城市幼儿园占36%,最高10000元,最低100元。北京有的幼儿园收取赞助费高达30000元。这种不应该收取的费用反而成了幼儿园的主要经费来源。高昂的收费使一些低收入家庭无法支付。参见王化敏:《加强幼儿园收费管理,促进幼教事业健康发展——14省市收费调查结果及政策建议》,《早期教育》2002年第9期。

2、政府有限的公共服务投资,加剧了公共服务资源分配的不均衡和企业的负担

近30年来,中国经济发展保持了平稳持续增长的趋势。2005年国内生产总值(G DP)达183085亿元,跃居世界第四位,比2000年增长了57.3%,年平均增长9.5%。中国经济的平稳持续增长带来国家财政收入的增长,2005年国家财政收入为31649亿元,比2000年增长了1.36倍,年平均增加3651 亿元。[1]

首先,政府投入了更多资金到社会发展事业中,但没有覆盖家庭照顾事业。随着经济快速增长,国家财力大幅增加,中国政府开始把更多的资金投入到社会事业的发展和建设中。一是年平均增加913.95亿元。②但是,从国家财政性教育经费占 G DP的比重看,还是比较低的,2005年仅为2.82%。[1]卫生费用得到一定的提高。2004年,全国卫生总费用为7590.3亿元,比2000年增长了65.49%,占 G DP的比重为4.75%;人均卫生经费为583.9元,比2000年增加61.34%;城市和农村人均卫生经费分别由2000年的812.9元和214.9元,提高到2004年的1261.9元和301.6元。[1]二是加大社会保障的投入。全国财政对就业和社会保障的支出从1998年的596亿元增长至2005年的3699亿元,增长了6.21倍。[16]与此同时,社会救济和社会福利事业各项费用不仅绝对额在大幅增加,占财政支出的比例也在提高。[1]环境污染治理投资不断提高。2005年,环境污染治理投资总额达2388亿元,是2000年的2.35倍,投资总额占G DP比重为1.3%,比2000年提高了0.3个百分点。[1]

中国经济的持续增长和财政收入的大幅增加,客观上为支持有家庭责任的男女工人平等地获得就业机会和收入奠定了物质基础。但我们也清楚地看到,家庭照顾尚未作为社会服务的内容,列入政府社会事业的财政支出中去。当家庭照顾的公共服务由每个家庭出资向市场购买的时候,一个必然的结果是,收入较高的群体,可以买得起优质的公共服务,如医疗、托幼、教育、照顾老人、看护病人、饮食起居等;而收入较低或贫困家庭,势必买不起优质的公共服务,一个普遍的做法,就是由家庭、特别是由家庭中的女性,包括老一代的女性(或男性)来承担。

其次,投入到社会发展事业中的资金,没有覆盖女职工的生育保护。计划经济时代,企业为什么不拒绝接受和使用女职工,一个重要的原因是政府承担了企业为女职工职业安全和生育保护而特别支出的经济成本,企业不会为使用女工而付出更高的代价。市场经济改革后,政府不再承担女职工生育保护的责任,并将女职工生育保护的成本转给了企业和劳动者自身。

1994年劳动部颁布的《企业职工生育保险试行办法》(1995年实施)中明确指出了女职工生育保护费用的来源:“(第四条)生育保险根据‘以支定收,收支基本平衡’的原则筹集资金,由企业按照其工资总额的一定比例向社会保险经办机构缴纳生育保险费,建立生育保险基金”。由此可见,企业成为女职工生育保险基金缴纳的主体,政府的公共服务支出悄无声息地从中撤出,计划经济时代由政府承担的女职工生育成本,随着经济体制的改革自然而然地转给了企业。当企业独自承担女职工的生育保险成本时,在面临激烈竞争时,在劳动力供大于求和企业拥有用人自主权时,企业的理性选择就是使用成本更为低廉的男性,拒绝生育成本更为高昂的女性。

《女职工生育保险条例》自上世纪80年代试点,90年代颁布实施以来,一方面,企业或用人单位缴纳保险的积极性不高;①在城镇,职工生育保险覆盖范围仅从2001年的30%增长到2005年的47%,要实现《中国妇女发展纲要(2001—2010)》制定的到2010年生育保险覆盖90%的目标相当困难,而且许多群体没有被覆盖,比如农民工在许多地方没有获得生育保护的机会。参见刘伯红、张永英、李亚妮:《工作和家庭的平衡:中国的问题与政策研究报告》;董晓媛、沙林:《性别平等与中国经济转型:非正规就业与家庭照料》,北京:经济科学出版社,2010年。另一方面,真正使用到生育保险的女职工又十分有限。建立这一保险制度的重要目的,是消除劳动力市场对女职工的生育歧视,但这一制度试点和实施20多年来,并没有遏制劳动力市场对女职工的生育歧视,劳动力市场上对女职工的怀孕歧视不减反增,个中原由何在,值得深究。

3、政府实施的以市场导向为主的多项福利政策改革,客观上加重了有家庭责任的劳动者工作和家庭的负担

改革开放后,政府设计和实施的多项与劳动者工作和家庭相关的政策改革,大都坚持了以市场导向为主的改革方向,无形中加剧了有家庭责任的男女劳动者工作和家庭的矛盾与负担。

例如,住房制度的改革。当住房由单位分配改为市场购买后,一个直接的结果就是工薪族、特别是年轻的低收入工薪族,为了买到低价的住房,把居家置在郊区、甚至城乡结合部,不但大大加剧了上下班的负担和交通的拥堵,而且严重制约了已有的女职工劳动保护政策的实施,对母婴保健直接带来负面影响。比如,我国有关劳动权益和妇女权益的多项法律法规都规定:“有不满一周岁婴儿的女职工,其所在单位应当在每班劳动时间内给予其两次哺乳(含人工喂养)时间,每次三十分钟。多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加三十分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间,可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间,算作劳动时间。”在计划经济条件下,这项政策之所以实施得比较好,得益于两个条件,一个是企事业单位普遍开设了哺乳室,女工可以带婴儿上班,另一个条件是员工可以居住在单位宿舍,喂奶的距离较近。而现在,这一政策基本无法实施,变成了有哺乳婴儿的女职工“早来或晚走一小时”,并导致了我国母乳喂养率的直接下降。2005年卫生部组织的我国八省市儿童营养状况调查显示,我国城市4个月内母乳喂养率为67%,6个月内母乳喂养率为60.8%。[17]浙江省卫生厅2008年11月1日公布了全省3岁以下婴幼儿奶粉喂养情况的入户调查结果,数据表明,全省婴幼儿的母乳喂养率不到43%。这些,距离我国政府制定的《中国儿童发展纲要(2001—2010)》“0—6个月婴儿母乳喂养率到2010年达到85%”的目标尚有较大差距。

再比如,各单位交通制度的改革。很多单位交通政策的改革,凸显了减人增效的导向,撤销了班车改为发放交通补助费。20世纪90年代以来,随着城市人口增加,城区扩大,住宅外迁,加之班车的撤销,人们的住所与工作单位(或学校)之间的空间距离大大增加了。不但使原来的“自行车王国”不见了,导致城市交通严重拥堵,而且人们花在上下班路上的时间也越来越多。据调查,约40%的北京人上班单程需花费1小时以上。其中,单程费时60—80分钟的占34.30%;超过100分钟的占6.50%;而在20分钟以内即可到达的仅占5.50%。②参见杨开忠:《北京城市交通的困境与出路》,《中国交通技术论坛》,2005年11月12日。另据北京市社科院调查,2006年北京城四区居民人均工作日每天上下班往返路途时间为1小时21分钟,比5年前增加了32分钟,比20年前增加得更多。[18]有的居民为了避开堵车高峰期,只好提前上班或推迟下班,无形中又增加了工作或在外的时间。人们花在上下班路上的时间越多,在家的时间就越少,而家庭照料和家务劳动的任务并没有减少,减少的只能是休闲和娱乐时间。可见,我们的交通政策改革恰恰加剧了工作与家庭之间的冲突,没有体现“以人为本”的理念。

(三)现有的企业政策和文化,不利于为有家庭责任的劳动者减轻工作与家庭的矛盾

向市场经济的转轨,国有、集体企业原有社会服务功能的剥离,使得企业名正言顺地追求经济效益,而把劳动者的家庭责任看做是与企业无关的个人私事,把公共服务和福利看成社会和市场的事。新型的民营企业、私人企业甚至合资企业,更加以市场和营利为导向,而不顾劳动者基本劳动权利的保障,更遑论家庭责任这类私事。中国以廉价劳动力跻身世界经济舞台,在一定意义上是以劳动者基本劳动权利的让度和劳动者,特别是女性身负工作和家庭的双重负担为代价的。在无序竞争下,雇主、特别是中小企业雇主在工作场所采取的往往是如下对有家庭责任的劳动者更为不利的单纯追求经济利益的做法。

1、超时工作普遍存在

中国目前执行的是“每日工作8小时,每周工作40小时”工作制,每日加班的时间不能超过1—3小时,每月不得超过36小时,加班需支付高于劳动者正常工资1—3倍的工资报酬。①见1995年国务院制定的《国务院关于职工工作时间的规定》第三条和劳动法第四十一条、第四十四条具体规定。

在中国,不同行业、职业、所有制形式的企业,甚至公共部门和事业单位中,都普遍地存在着加班或超时工作的现象。据2005年四川在线人才网对员工加班进行的网上调查发现,超过一多半的人经常加班。比如,65.88%的人工作时间超过8小时;63.86%的单位经常加班;47.62%的人加班的原因是公司规定,只有5.95%喜欢工作,自愿加班。本次调查的对象中27.06%为国有企业,11.76%为事业单位,49.41%为私营/民营企业,11.76%为外资/合资企业。[19]有的人将自己的基本生活方式戏称为“五加二,白加黑”,即“五个工作日”加上“两个休息日”,“白天”加上“黑夜”,几乎都在工作。

从职业来看,不论是劳动密集型企业中的一线工人,还是高科技企业中的白领管理人员,都存在严重的超时工作现象。据调查,一些劳动密集型企业,比如纺织、服装、电子、印刷等行业的企业,其超时加班的情况十分严重,有的企业员工每天一般都要工作14个小时左右。[20]而一些高科技企业的白领工人,超时工作的现象也非常严重,“朝九晚五”变成了“朝九晚无”。一项调查数据显示,上海目前仍有42%的员工每周工作时间超过50小时。中国某知名IT企业,在员工中倡导“床垫”文化,即在办公室中放一个床垫,以便夜里加班时累了休息一会儿。[21]

不过,不同行业间超时工作的程度有一定差异,社会公共部门超时工作程度最轻,政府的政策一般都能在这里得到贯彻执行。据北京市的调查,农林牧渔业、采掘业、建筑业、批发和零售贸易、餐饮业的工作时间较长,这些行业超过60%的劳动者一周工作7天;科学研究和综合技术服务业一周工作5天的劳动者比例最高,占到86.7%;其次是金融保险业,教育、文化艺术及广播电影电视业,一周工作5天的比重在80%以上;再次是卫生、体育和社会福利业,电力、燃气及水的生产和供应业,国家机关、党政机关和社会团体等行业就业人员一周工作5天的比例也较高。[22]

相对而言,超时工作较为严重的多属于劳动密集型行业或服务性行业,个体和私营企业比重大,而女性在其中从业的比例较高。从所有制性质来说,非公有制企业中加班的现象要比公有制企业更为突出。一项对福建省女职工劳动保护状况的调查显示,非公有制企业中,有28.8%的女职工每月的加班时间超过了30个小时,有6.8%的女工加班超过60小时,甚至有1%的女工每月加班超过80个小时。也就是每天加班2个多小时,一天都不能少。而且,还有45.2%的女职工在生育期(孕期、六期、哺乳期)也会加班。[23]

关于超时工作的报酬,许多调查都发现,多数企业并不能按照国家法律规定的标准加班工资。据四川在线人才网的调查,多数公司根本没有“加班费”制度。76.47%的单位一般工作日加班没有加班费,53.01%的单位节假日加班从不按照国家规定发加班工资。[19]

普遍存在的超时工作,对于劳动者个人及其家庭的健康产生消极影响。大多数被迫加班的员工久而久之会产生不满情绪,导致满意度下降,另外,对超时工作者而言,神经长期处于紧张状态,常出现失眠、多梦、头晕胸闷、难以集中精力的状态,身体和精神健康受损。同时,由于经常加班,承担家庭责任的时间减少,与家庭成员之间的沟通和交流的机会减少,对于家庭关系的和谐十分不利。

2、休假制度名存实亡

根据现行政策、法律、法规和规章规定,劳动者的休假日主要有:法定节假日、带薪年休假、病假、探亲假、婚假、丧假、产假等。不过,这些休假制度有许多是从计划经济时代保留下来的,都是针对城镇劳动者的,并不能涵盖农村劳动者,因为中国农村实行的是家庭联产承包责任制,属于自雇劳动者,不在这些法律法规调整的范围之内。

计划经济时代国家法律规定的各种假期,几乎只剩下带薪休假和产假①见劳动法第四十五条及相应规定。在公共部门不甚彻底地实行。在企业,由于法规的模糊、工作压力以及企业文化的倡导,使得大多数企业职工无法享受休假待遇;在中小企业特别是私企,工人担心收入减少或被解雇而不敢休假,法定的女职工产假也无从说起;中国目前还没有专门用于劳动者照顾家庭的假期,孩子开家长会、家人突然生病等,往往由女性请事假来处理。从总体上来看,国家机关和事业单位工作人员的休假权利实现程度高于企业,尤其是私营和外资企业。

从带薪年假实施情况看,虽然劳动法写进了劳动者享有带薪年休假的内容,但总体上看,执行得并不普遍,超过80%的职工其实并没有享受这一待遇。[24]一般来说,年休假已成为制度并执行得比较到位的,多为国有机构,尤其是国家机关和事业单位,有些地方和部门甚至出台了强制休假的规定。而在企业,除了一些大型的国企和外企,真正能够实行年休假的并不多见,在很多中小企业,甚至根本就没有带薪年休假的概念。

从产假实施情况看,国家机关和事业单位职工能享受的产假天数一般能达到半年甚至7个月的上限,而企业尤其是外企和私企,一般只能休3、4个月甚至更少。在产假期间待遇方面,同样是国家机关和事业单位的待遇是最有保证的;企业职工虽有生育保险制度,但目前并没有完全覆盖所有企业及其职工,有许多企业不愿交纳生育保险费,也不按照国家规定支付女职工生育津贴和医疗费用。关于就业权的保障也是如此,国家机关和事业单位女职工产假结束一般能够回到原工作岗位,而企业职工则有可能被调换工作岗位甚至被解雇。[23]

休假制度也存在着覆盖面窄、执行不力的问题,加剧了劳动者的工作—家庭冲突。一旦家庭发生紧急情况,劳动者很难两面兼顾,为了处理自己的家庭问题,不得不使工作受到损失,比如迟到、早退甚至旷工等。而一些公司对迟到的认定非常苛刻,有的公司采用打卡制,打卡的时间晚于公司规定上班时间一分钟,都算做迟到。对迟到的处罚一般是扣一定数额的奖金,一个月迟到一定天数,会有更严重的处罚,比如等同于旷工一天,或者扣除全部奖金等。据北京市老龄委员会的调查,当老人生病住院时,有65%的子女要到医院陪护,其中有占59%的人被扣发过奖金或工资。上海市一些企业职工反映,他们请假照顾住院或卧病在床的父母,企业裁人时首先被责令下岗。[25]

这些假期对于缓解工作—家庭冲突非常重要。有家庭责任的工人期待有这些假期可以陪伴家人,履行其作为配偶、父母、子女的义务。据调查,超过一半以上的被访父亲认同“我很想多陪陪孩子,但工作太忙很少有时间”,70%的丈夫赞成“父亲也应该与母亲一样有产假、育儿假。”[26]

3、家庭支持性设施和福利大为削减

1988年施行的《女职工劳动保护规定》明确规定:“女职工比较多的单位应当按照国家有关规定,以自办或者联办的形式,逐步建立女职工卫生室、孕妇休息室、哺乳室、托儿所、幼儿园等设施,并妥善解决女职工在生理卫生、哺乳、照料婴儿方面的困难。”在计划经济体制下,企业为女职工提供四期保护和职业安全卫生等工作条件方面做得比较到位。但是,随着经济转轨,国有企业办社会的职能逐渐被剥离。为了减轻自身负担,许多国有企业把原有的为孕妇、哺乳期妇女提供的服务设施撤掉,而非公有制企业则基本上没有建立这些设施。据中国企业联合会2005年所做的调查,家企业为女员工提供哺乳室,仅占被调查企业总数的5%,其中20家为公有制企业,占77%,私营企业、股份有限公司和有限责任公司分别为3家,占11.5%。②参见中国企业联合会项目组:《企业女性用工状况调查报告》,在3+1机制中提高社会性别主流化能力项目中国企业联合会项目组调查报告,2006年,内部资料。

目前有关职工家属医疗费(简称家属劳保)的规定,仍以1951年制定、1953年修订的《中华人民共和国劳动保险条例》为主要法律依据。该《条例》第十三条规定:“……工人与职员供养的直系亲属患病时,得在该企业医疗所、医院、特约医疗或特约中西医师处免费诊治,手术费及普通医疗费,由企业行政方面……负担二分之一。”家属劳保政策1953年经政务院(国务院原称)修正公布实施,至今已经50多年,当前我国经济的所有制结构、劳动关系和企业用工方式已发生许多变化,由此所产生的许多问题难以解决。从企业执行情况来看,一是有些企业认为家属劳保增加单位负担,因而对家属劳保或者拒绝,或者推诿,使家属劳保难以落实。[27]同时,由于国务院《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(1988)没有将职工家属纳入基本医疗保险对象,因此,职工家属的医疗补助仍是有家庭责任的男女劳动者面临的实际问题。

(四)工作和家庭冲突对多方面的影响

中国急剧的社会转型和变革,带来了经济的快速持续发展和经济实力的稳步提高,也带来劳动者工作—家庭冲突的日益加剧,并由此产生一系列社会问题,影响是多方面的。

1、对贫富差距的影响

经济体制的改革,使教育、医疗、住房、养老、保险等制度的改革向市场化转轨,迅速增加了家庭生活和照顾的成本。托幼服务、养老服务、医疗服务、保姆市场收费昂贵,且服务质量不高、供应不足,使贫困家庭无法通过购买市场服务来改善工作—家庭的冲突。原本,公共服务的发展可惠及大众,缩小贫富差距;但目前这种公共服务市场化的改革,却扩大了贫富差距。

劳动力的城乡流动,给进城务工人员的家庭生活和照顾带来双面影响。城乡二元机制已经把农民排除在多种公共服务和保障制度之外,流动到城市就意味着提高家庭生活和照顾的经济成本,他们不仅在城市中过着比较清贫的生活,而且还增加了留守在农村的家庭、尤其是女性和老年成员的负担,给家庭带来新的经济和生活压力。

经济结构的调整和市场化也催生了城市中的贫穷家庭,如下岗失业的家庭、户主是女性的单亲家庭、因病致贫的家庭等,这些家庭更加依赖女性工作获取的经济收入来维持家庭生活。高额的公共服务费用和非正规就业的低收入,使她/他们往往难以摆脱工作—家庭的冲突和贫困的持续困扰。

2、对家庭及其被抚养者的影响

家庭规模不断缩小,总和生育率下降,家庭抚养比降低,原本可能减轻家庭照顾的负担。但是,近年来社会观念的变化,对现代生活方式和质量的追求,对独生子女的高期望值和育儿观念的转变,以及家庭服务的缺乏和昂贵,使得家庭照料的责任加重,内容增加,时间延长。

对现代生活观念的引进,唯独忽略了男女共同承担家庭和社会责任的倡导。在“男主外,女主内”强大传统势力的影响下,家庭照料的责任仍然较多地落在了家庭中女性成员身上,不仅夫妻一代,也包括夫妻的父母一代。

中国养老制度的变革、育儿责任的加重和育儿成本的提高、来自传统大家庭帮助的减少、社会服务的不足以及对个人幸福快乐生活的追求,极大地动摇了中国“养儿防老”的文化传统,城市中出现了晚婚晚育的趋势甚至自愿不育的家庭。后者虽然在一定程度上缓解了工作—家庭养育的矛盾,但实际是很多双职工家庭为了维持体面工作与生活的无奈选择。同时,企业文化和政策的导向,生活节奏的加快,对家庭中老人照顾的时间以及照顾的质量,都有消极的影响。

3、对劳动力参与模式和人力资源利用的影响

在计划经济时代,中国劳动力参与模式是城乡分离的“低工资广就业”模式:城市人不分男女都有工作(“劳动光荣,好逸恶劳可耻”),否则难以维系家庭生活;农村人从事农业生产,是不充分的就业,生育的女性和年长者可以不参加农业劳动。市场调节下的劳动力参与模式发生了多元化的变化,一方面形成了以男性为主体的正规就业模式,另一方面是以农民工和女性为主体的非正规就业模式;一方面是连续就业的模式,另一方面是因生育而退出劳动力市场的阶段就业模式;甚至,当购买家庭照顾的费用超过家庭中女性成员收入的时候,或男性的收入足以养活家庭成员的时候,许多女性会退出劳动力市场专事家务或育儿,成为“家庭主妇”或“全职太太”。

越来越多的中国女性平等地接受高等教育和专业教育,到2008年底,在校女大学生的比例达到49.86%。①参见国家统计局社会和科技统计司:《中国妇女儿童状况统计资料2009》,北京,2009年,内部资料。由于女性背负生育和家庭照料的责任,劳动力市场出现拒收女大学毕业生的现象,造成女性高端人力资源的巨大浪费。此外,中国目前的女性比男性提前5—10年退休的制度,也造成大批有经验年富力强的女性人力资源的严重浪费。

将公共服务的职能从企业分解出来的制度设计者认为,这样做可以使企业甩掉包袱,提高竞争力。但实践的结果是,将家庭的生育和照料责任转移到劳动者个人或市场的做法,不但牵制男女人力资源的发展,而且也不能真正地、可持续地提高劳动者的积极性,使他/她们保持旺盛的精力和充分的体力,反而会降低企业的效益、竞争力和影响力。

4、对劳动力市场性别平等的影响

工作和家庭的冲突加剧了劳动力市场的性别歧视。首先,工作和家庭的冲突严重影响了女性就业的机会。中国自1949年后就一直保持了超过世界平均水平的较高的女性经济参与率,政府在经济实力并不富足的情况下,承担了城市中妇女生育的成本和家庭照顾的福利,促进了妇女平等就业。经济体制改革之后,劳动力市场上的性别歧视明显突出起来,不仅40—50岁的下岗女工再就业难,进城务工女性被避开生育时段,甚至连女大学生都被当作潜在的生育者和照顾者,常常遭到劳动力市场的歧视。

其次,工作和家庭的冲突严重影响了女性的职业发展。女性背负着生育和家庭照顾的责任,很难在职业发展中与男性平等竞争,培训、进修、提升、在关键岗位任职的机会,常常眷顾男性而绕开女性;女性更多在所谓适合女性的部门工作(多为家庭角色的社会延伸),男性更多在高风险高收入的部门就业;女性在正规部门就业的比例下降,在非正规部门就业的比例上升;女性在劳动力市场的激烈竞争中被逐渐边缘化。

第三,工作和家庭的冲突严重影响了女性的收入和社会保障。职业的性别隔离、女性的提前退休、劳动力市场累积性的歧视,都严重影响到女性的收入和社会保障,进而影响到家庭的收入和老年的生活保障。

5、对家庭中性别平等的影响

工作和家庭的冲突加剧了家庭中的性别不平等。首先,劳动力市场上的性别分工,强化了“男主外,女主内”的传统角色分工。家庭照顾的市场化和私人化,大大加重了女性承担的家庭照料的责任,包括家庭中的老年、中年、青年女性的责任和角色认同。[28]女性虽然参加了有酬的社会经济活动,但家庭的无酬劳动并没有减少,不但增加了身心负担,其作为次要养家人的角色和对丈夫的依赖并没有根本改变。

其次,劳动力市场对女性的排斥,造成女性家庭角色的回归和家庭中平等地位的失落。改革开放之后,中国社会重新生成了“家庭主妇阶层”。虽然它使得妇女有了可以不就业的选择,但却使妇女在家庭中沦为被丈夫养活、只能依靠他人生存的人,失去了家庭中的平等地位。企图通过依附于男人而改变自身命运的思潮浮出水面,“干得好不如嫁得好”、“找工作不如找老公”、“经营事业不如经营家庭”,成为中国妇女争取平等和解放的不和谐音符。

再次,女性普遍面临的双重角色的尴尬,也成为他们社会地位提高的障碍。一方面,社会文化更多地期待女性扮演好家庭的角色;另一方面,劳动力市场又以他们承担了家庭角色为名,拒绝他们进入劳动力市场。女性在家庭和劳动力市场上的从属地位,导致其在政治和社会生活上的不利地位。

四、对工作和家庭政策的评估

(一)政策成就

1、始终不移地坚持促进就业的方针和政策,大力促进国民就业。中国是一个人口大国,城乡劳动力总量过大,面临巨大的人口和就业压力。中国政府始终把促进就业作为民生之本,作为国民经济和社会发展的战略性任务,制订积极的促进就业政策,努力改善创业和就业环境。在比较困难的情况下,建立了城乡统一的劳动力市场,扩大了就业规模,改善了就业结构,发展了灵活多样的就业形式,增加了就业总量,为城乡男女劳动者协调工作—家庭的矛盾奠定了重要的经济基础。

2、加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,保障人民基本生活。自20世纪80年代开始,中国政府致力于建立一个与社会主义市场经济体制相适应的健全的社会保障体系,以克服计划经济体制下企事业单位对公共服务“大包大揽”、“低效浪费”的弊端。经过多年的不断探索,形成了与经济社会发展相适应的中国社会保障体系的改革框架和工作思路。尽管目前中国社会保障的覆盖面、保障水平、基金积累和管理等方面还有这样那样的不足和缺陷,但却给城乡男女劳动者缓解工作—家庭的矛盾提供了一定的支持,特别是对中国消除和减少贫困的事业做出了积极的贡献。

3、建立三方机制,规范和协调劳动关系,保护劳动者合法权益。中国政府于2001年8月正式建立了由劳动和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会组成的国家协调劳动关系三方机制,并初步形成了与社会主义市场经济相适应的调整劳动关系的法律法规体系,建立了劳动合同和集体合同制度、劳动标准体系、劳动争议处理机制和劳动保障监察制度,维护了和谐稳定的劳动关系,依法保护了劳动者的合法权益。在国际劳工组织“人人享有体面工作”战略框架的指导下,政府与雇主通过企业承担社会责任和企业文化建设,努力从劳动时间、照顾设施、企业福利等方面为有家庭责任的男女工人提供支持和便利。

4、提供公共服务和照顾设施,减轻劳动者的家庭责任负担。中国政府鼓励全社会兴办托幼和养老机构,积极推动幼儿教育和养老机构改革,并及时纠正市场经济带给上述事业发展的弊端,促进了中国各种托幼机构和社区养老服务设施的迅速发展。这些服务设施在减轻劳动者的家庭照顾负担方面发挥了一定作用。

(二)政策不足

1、政府对为有家庭责任的男女工人提供平等就业机会和平等待遇的认识不足。在1949年后新中国的社会主义文化传统中,“艰苦奋斗,勤俭建国”、“一不怕苦,二不怕死”是主流社会倡导的革命精神,“先治坡,后治窝”、“大河流水小河满”表达了主流社会倡导的集体和个人、社会和家庭的舍家为国、先公后私的先后顺序。在计划经济体制下,政府和单位在管理每个“单位人”的同时也管理和照顾了其家庭,解除了他们的后顾之忧。国际劳工组织156号公约第3条第1款指出:“为了促成男女工人切实的机会平等和待遇平等,每一成员国均应以此作为其国家政策的目标,即使就业或希望就业的有家庭负担的人能够行使其就业的权利,而不受任何歧视,并且在可能的范围内不使其就业与家庭负担发生抵触。”尽管156号劳工公约于1981年生效,但可以不夸张地说,在计划经济体制下,中国政府在城市是提前履行了这一条款要求的。①参见国际劳工组织:《有家庭责任的男女工人机会和待遇平等公约》(第156号公约),1981年。

但在企业或单位不再承担其业务职能之外的其他职能之后,政府没有及时认识到其对有家庭负担的男女工人所应承担的责任,并继续履行这一职责。20世纪80年代建立劳动力市场的改革开始后,工作与家庭负担的冲突马上凸显出来,主流经济学家们提出的解决方案曾经是“让妇女回家”;[29]21世纪初,当劳动力市场供大于求的矛盾日益突出时,政府的设想之一曾是“建立阶段就业制度”,并写入了“中国国民经济和社会发展‘十五’规划(初稿)”①,解决矛盾的思路是让生育的妇女退出劳动力市场,而不是为有继续工作愿望的女性提供政策支持和设施;2008年实施的《就业促进法》写入了“就业公平”的专章,这是一大历史性进步,但政府有关部门解决“反对就业性别歧视”的思路则是,“列出国家规定的不适合妇女的工种和岗位清单”,防止以性别为由拒绝录用女工,没有看到性别歧视背后的角色冲突的真正原因而着手解决它;即使看到了,也没有认识到这是政府应负的责任,“是国家政策的目标”。

2、政府实施基本公共服务的内容没有深入到家庭照顾的层面。21世纪以来,中国政府倡导科学发展观,强调公共服务在经济社会发展中的重要作用,开始重视在发展经济的同时发展社会事业,取得了积极的进步,受到人民的欢迎。然而,我们也清楚地看到,中国发展幼儿设施,主要目的在于发展儿童早期教育,提高国民素质,而不是为了解决家庭照顾的责任,因此由教育部主管;中国发展社会养老机构,主要是为了应对老龄化的挑战,尽管它客观上起到缓解家庭照顾冲突的作用,但主观上不是针对劳动者承担的老年照顾责任;中国发展多种形式的基本社会保障,目的是提高全体社会成员的生活质量,营造安定有序的社会环境,主要不是考虑减轻家庭照顾的负担。同理,中国的就业政策改革、集体谈判制度改革、医疗制度改革、住房政策改革、休假制度的改革、城市交通的改革等,也没有侧重有家庭责任的劳动者相关矛盾的解决。由于上述认识的不足,中国基本公共服务的政策中鲜有针对家庭照顾的内容。

3、政府在解决工作—家庭冲突中没有承担起应有的责任。政府曾经更多地将解决基本公共服务的希望寄托于市场:一方面,鼓励私人部门提供公共服务而政府管理不到位,导致市场服务收费过高,质量令人担忧,限制了中低收入家庭获得公共服务的机会。另一方面,鼓励公共服务部门用市场经营的方法开办公共服务,致使这些公共服务部门因政府提供的基本费用不足,不得已通过创收维持公共服务,即使如此,这样的服务也供不应求。

政府在“给企业减负”的同时,仍将计划经济体制下政府承担的一些责任转到了企业,使企业特别是中小企业不堪重负,如生育保险。当企业不明白自己应承担社会责任或财力不足时,一个最直接的后果就是拒收女工。

政府在缓解工作—家庭矛盾上的缺位,市场在提供家庭服务上的失灵,企业在为员工提供友好工作条件的不力,工会和妇女组织在为员工争取平等工作和家庭权力上的不足,都无疑加重了有家庭责任的劳动者的工作和家庭的负担,特别是作为家庭主要照顾者的女性的双重负担。

4、传统的性别观念影响了有关制度的设计。1949年社会主义新中国的成立,男女平等被明确列入中国法律并体现在各种政治、经济、社会、文化和家庭制度中,中国妇女地位获得了空前提高,“妇女能顶半边天”成为国人的骄傲和他国学习的榜样。这种曾经的辉煌,在一定程度上成为我们在性别平等事业中与时俱进的障碍:忽视了“男女平等”中传统性别角色定型观念的存在,在制度设计中仍坚持了男性以挣钱为主、女性以家庭为主的传统角色分工,而不是倡导男女两性平等承担社会责任和家庭责任;不懂得国际社会倡导的社会性别主流化战略的革命性意义,误以为性别中立的政策或主观上不愿歧视妇女的政策就能带来男女平等的结果,忽视了市场经济带来的社会分化和男女差距的扩大;习惯用传统的方式或二元对立的方法解决改革中出现的种种社会性别问题,包括工作和家庭冲突的问题,没有及时学习和钻研国际社会已有的成功经验,并结合中国实际进行改造和创新。

五、政策建议

2007年10月召开的中国共产党第十七次代表大会,规划了中国和谐社会建设的宏伟蓝图。在继续加强经济建设、政治建设、文化建设的同时,强调“加快推进以改善民生为重点的社会建设”,指出:“社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,有力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,推动建设和谐社会。”这一决定,为中国政府和社会协调有家庭责任工人的工作和家庭矛盾奠定了基础。为此提出如下建议:

第一,政府应承担起为有家庭责任的男女工人缓解工作—家庭矛盾的责任。真正树立“以人为本”、“关爱家庭”、善待有家庭责任的男女工人的责任意识,把“三个代表”的理论落到实处,把促进男女工人就业机会平等和待遇平等作为政府政策的目标,承担起完善家庭政策和推进社会服务的责任,并早日加入国际劳工组织《有家庭责任的男女工人机会和待遇平等公约》(156号公约)。

第二,政府应将社会性别平等意识纳入决策主流。作为国际劳工组织的成员国、《消除对妇女一切形式歧视公约》的缔约国、联合国第四次世界妇女大会的东道国,政府应充分认识到“一切人,不分种族、信仰和性别,均有权在自由和尊严、经济保障和机会平等的条件下追求物质福利和精神发展”(国际劳工组织《费城宣言》),“认识到为实现男女的完全平等,改变男女在社会和家庭中的传统角色诚属必要”(《消歧公约》序言),将性别平等纳入宏观经济社会决策的主流,有目标分阶段地消除对妇女一切形式的歧视,促进男女两性平等地承担社会责任和家庭责任,保障男女平等地享有参与经济社会发展和分享家庭幸福的权利。

第三,尽快将保育事业、养老事业和家庭服务事业切实纳入到政府的公共服务范畴,大力发展多种形式的家庭照顾服务。目前,政府已经将义务教育、基本医疗和公共卫生、失业保险、养老保险、最低生活保障、社会救助、公共就业服务等纳入了基本公共服务的内容,政府应进一步将保育和家庭服务纳入基本公共服务的范畴,并向农村和困难群体倾斜。

政府应该在协调工作和家庭矛盾的基本公共服务中发挥主导作用,特别是政策和财政的支持①随着经济快速发展,中国财政收入大幅增长。国家财政收入从1950年的62亿元开始,到突破1000亿元大关,用了28年时间(1978年为1132亿元);从10000亿元到1万亿元,用了21年时间(1999年为11444亿元);从1万亿元到2万亿元,用了4年时间;从2万亿元到3万亿元,只用了2年时间;2006年,中国财政收入接近4万亿元,应当说,现在是政府调整财政支出结构,把更多资金投向基本公共服务领域的最好时机了。[1][30],在“市场失灵”或“第三方/志愿者失灵”的情况下担负起保障公共服务供给的最终责任。

发展多种形式的公共服务和“关怀经济”,是解决有家庭责任的劳动者工作—家庭矛盾的重要途径,也是拉动中国就业和经济发展的新的增长点。政府应调动市场、企业、公众、社会组织等的积极性和多种资源,引导和规范市场,大力发展和促进多种形式的家庭照顾服务,为城乡有家庭责任的男女工人提供可获得的、人性化的、有质量的、负担得起的家庭照顾服务和便利。

第四,通过立法消除对有家庭责任的工人的歧视,保障有家庭责任的男女工人追求平等就业机会和平等待遇的基本权利。通过法律法规、集体合同、工作条例、仲裁、法院的判决等多种方式,保障城乡有家庭责任的男女工人,享有自由选择职业不被歧视,劳动标准、平等收入和社会保障、休息和假期、职业指导和培训,因家庭负担而缺勤之后重新成为劳动力的权利。特别是反对对女工的歧视,劳动法应该明确禁止聘用过程的性别歧视,不得以怀孕、生育和家庭责任为由拒收、解雇或轻视他们。法律法规中应该规定男女同龄退休。

第五,有效地落实生育保护政策法规,保障劳动者的生育权利。政府应承担起女性劳动者生育保障的主要责任,修订和完善相关法律法规,使对女性劳动者的生育保障,不仅适用于女职工,而且适用于非正规就业的所有女性劳动者。切实落实对女性劳动者的生育保护,包括孕期、产期和哺乳期的健康保护,产假规定和保障,生育的医疗津贴,哺乳母亲的哺乳时间,提供多种类的育儿设施,不得因生育而受到各种就业歧视等。政府应采取积极有效措施,改变一方面生育保险基金不能有效使用,另一方面即使建立了生育保险制度也不能有效扭转劳动力市场仍然拒收女性的状况。

第六,建立和完善与市场经济体制相适应的“关爱家庭”、“以人为本”的家庭政策。中国的社会政策框架中,迄今没有“关爱家庭”的家庭政策的概念和内容。①与家庭相关的法律政策,如婚姻法、母婴保健法、妇女权益保障法、未成年人保护法、人口和计划生育法等等,其政策指向主要是针对部分公民群体和个体的权利和义务,而缺少对家庭的支持和保护。建议政府学习借鉴国际社会的有益经验,制定和完善专门针对家庭特殊需求和积极开发家庭功能的政策体系,鼓励社会承担各种家庭责任。例如,以减轻家庭养老育幼负担为重点,制定特殊家庭个人所得税支持政策;以家庭需求为切入点,拓宽包括儿童、老年、残疾人、特困者医疗与养老等在内的家庭福利政策;将现行的学前教育政策扩展到教育和养育范围,发展公共托幼照顾设施,减轻家庭抚育子女的负担;制定“父母育儿假”政策,鼓励父亲承担育儿的责任;将社区建设与家庭服务结合起来,构建家庭的社会支持体系等,帮助家庭男女成员实现工作与家庭生活的均衡发展。

第七,企业和单位同样负有改善有家庭责任的劳动者的工作条件的责任,应努力为男女员工提供工作和照顾家庭的便利。在新的历史条件下,企业应借鉴国际经验,增强企业社会责任的意识与能力,尊重和保护劳动者的劳动权利和生活权利,保障劳动者合理的工作时间和劳动收入,保护劳动者的休息权、休假权和产假权,尽可能为有家庭责任的男女劳动者提供灵活的就业方式和生活及交通便利,以建立平衡和谐的劳资关系,真正激励员工的积极性,提高企业的竞争力,树立企业的形象。

第八,在全社会树立“关爱家庭”、“善待有家庭责任的男女工人”、“社会性别平等”、“男女共同承担社会责任和家庭责任”的社会风尚。通过大众传媒和各种教育,在全社会、特别是公务人员和男性中,倡导尊重妇女、尊重基本人权、尊重家庭价值和社会性别平等、男女共同承担家庭责任和社会责任的文化,消除一直存在于中国社会的根深蒂固“男主外,女主内”的陈旧定型观念。

第九,加强相关领域的统计和研究。我国有关有家庭责任的男女工人工作和家庭冲突的相关数据和研究十分有限,影响了对这一领域问题和政策的分析。因此,应加强有关管理部门或涉及工作与家庭的特定议题的数据统计和研究,包括法律和政策执行的信息,以推动相关政策的完善和相关事业的发展。

[1]国家统计局.中国统计摘要(2007)[Z].北京:中国统计出版社,2007.

[2]蒋永萍.50年中国城市女性就业的回顾与反思[A].李秋芳.半个世纪的妇女发展——中国妇女五十年理论研讨会论文集[C].北京:当代中国出版社,2001.

[3]薛宁兰.性别歧视:职场性别歧视现象的法律分析[A].李微微,Lisa Stearns.禁止就业歧视:国际标准和国内实践[M].北京:法律出版社,2006.

[4]王新宇.女性就业歧视现状调查报告[R].蔡定剑.中国就业歧视现状及反歧视对策[M].北京:中国社会科学出版社2007.

[5]刘伯红.妇女/性别研究概述(2001—2005)[A].全国妇联妇女研究所.中国妇女研究年鉴(2001—2005)[Z].北京:社会科学文献出版社,2007.

[6]国家统计局人口和就业统计司.中国人口统计年鉴(2006)[Z].北京:中国统计出版社,2006.

[7]国家统计局.中国统计年鉴(2001)[Z].北京:中国统计出版社,2001.

[8]郭维明.20世纪90年代我国婚育模式的初步分析[J].人口学刊,2003,(5).

[9]徐斌.“丁克”家庭的社会学考察[J].广西社会科学,2005,(1).

[10]肖爱树.当代中国丁克家庭的社会历史学考察[J].苏州科技学院学报(社科版),2004,(8).

[11]陈道霖,姚建.已婚未育,女性求职路上一道“槛”[N].中国妇女报,2007-08-29.

[12]丁文.五十年来的中国家庭巨变[A].李秋芳.半个世纪的妇女发展——中国妇女五十年理论研讨会论文集[C].北京:当代中国出版社,2001.

[13]史慧中.中华人民共和国幼儿教育50年大事记(一)[J].幼儿教育,1999,(10).

[14]金一虹.幼托事业发展和妇女运动及工作母亲[A].中

[15]储朝晖.企业办幼儿园的现状、问题与思考[DB/OL].http://219.234.174.136/kyc/Print.asp?ArticleID=232,2005-10-15.

[16]金人庆.完善促进基本公共服务均等化的公共财政制度[N].中国财经报,2006-11-17.

[17]卫生部.关于八省(自治区)婴幼儿营养健康状况调查报告[DB/OL].卫生部网站,2005-01-24.

[18]戴建中.北京社会发展报告(2007—2008)(北京蓝皮书)[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[19]四川在线人才网.工作超时,加班不加薪成为主流现象[DB/OL].http://www.scol.com.cn,2005-06-29.

[20]王道斌,林甲松,张丽春.“夜袭”劳动密集型企业[J].就业与保障,2007,(3).

[21]高路.谁来制约可怕的“加班文化”[J].中国社会导刊,2006,(9).

[22]北京市统计局.北京市就业人口平均一周工作5.9天[DB/OL].新华网,2003-06-02.

[23]孙琼如.非公有制企业女职工劳动保护状况调查研究——以福建省为例[J].中华女子学院学报,2005(5).

[24]带薪休假休掉奖金 谁动了工薪族的休假权?[DB/OL].人民网,2006-09-16.

[25]方嘉珂.老年服务机构的类型界定与政策支持[J].社会福利,2007,(4).

[26]上海市社科院家庭研究中心.父亲节献礼:父亲研究中间报告[DB/OL].上海社科院网站,2007-06-17.

[27]唐海华.工会界委员:职工家属劳保应纳入医改方案[N].劳动报,2003-02-17.

[28]张李玺.一个神话的破灭:家庭与事业的平衡[J].中华女子学院,2005,(4).

[29]钟朋荣.跨世纪难题:谁为中国人造饭碗[M].中国经济出版社,1998.

Reform and Improvement in Public Policies on a View through the Balance between Work and Family

LIU Bohong,ZHANG Yongying,LI Yani

(Women’s Institute,All-China Women’s Federation,Beijing 100730,China)

Since the reform and opening-up policy started,China has made an outstanding achievement in economic development.Meanwhile,The Chinese government has taken a series of policies to provide a major guarantee especially to those who have a heavier family burden for their work and livelihood.On the other hand,there are still some problems in the public services.The development of public services in China,in contrast with its economic development,shows obvious inadequate in its social development.Therefore the government should take necessary measures to reform and improve the public policies.

reform and opening-up policy;balance;work and family;public policy

10.3969/j.issn.1007-3698.2010.06.002

D442.7

A

1007-3698(2010)06-0012-17

责任编辑:张艳玲

2010-11-07

刘伯红,女,全国妇联妇女研究所研究员,主要研究方向社会性别和妇女研究;张永英,女,全国妇联妇女研究所副研究员,主要研究方向为社会性别与公共政策;李亚妮,女,全国妇联妇女研究所助理研究员,主要研究方向为社会性别与文化研究。

本研究报告根据国际劳工组织资助,刘伯红、张永英、李亚妮所做的《工作和家庭的平衡:中国的问题与政策研究报告》改编,并被收入董晓媛、沙林主编的《性别平等与中国经济转型:非正规就业与家庭照料》一书(经济科学出版社,2010年版,第142—172页)。