城市化过程对水域景观的干扰与生态修复方法

——以江苏昆山市为例

2010-09-18张银龙

韦 薇 张银龙

南京林业大学 南京 210037

文章以昆山市为例,综合分析了昆山1985-2008年城市化过程中水域景观格局的演变情况,总结探讨水域景观的生态修复方法以及发展方向。随着经济的高速发展,城市化过程对区域生态系统的影响日益严重,对自然生态系统的干扰无疑打破了原来生态系统的结构和平衡,因而研究城市化背景下区域水域景观格局的演变具有十分重要的意义。特别是对城市水环境的影响已经引起了人们高度的关注[1]。

1 研究材料与方法

1.1 研究区概况

昆山市处江苏省东南部,位于苏州市与上海市间,总面积927.7km2,总人口165万。2009年昆山市实现地区生产总值(GDP)1780亿元,高居全国各县市之首,其特殊的地理位置和高速发展的经济在我国具有一定的典型性与代表性。昆山属长江三角洲太湖平原,北部为低洼圩区,中部为半高田地区,南部为湖荡地区。境内地势平坦、河网密布,水域景观分布广泛。

1.2 研究方法

使用数据包括∶ (1)1985、1995年1∶100 000昆山市土地利用/覆盖(LULC)数据;2000-2008年T M数字图像,成像时间分别为4~6月。(数据来源于中国科学院资源环境数据库)。(2)行政区划图、地形图、航拍影像图(1∶1 000)、昆山市总体规划文本等资料。采取监督分类,并在ArcGIS9.0工作平台之上进行人工交互解译,得到昆山市水域景观类型的面积及斑块数量的变化。

2 昆山市水域景观格局动态分析

2.1 昆山市1985-2008年水域景观演变

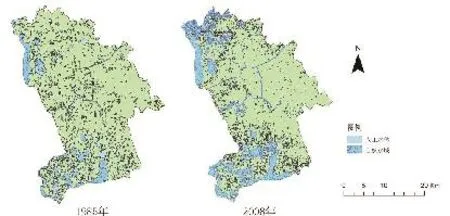

将研究区域内的水体概括分为自然水体与人工水体两大类。自然水体,主要指天然的湖泊、河流、滩地等;人工水域,包括人工开挖的河渠、人工开挖的坑塘、鱼塘及人工开挖的公园内湖等。通过统计分析得出:自然水体在这23年间,增加了1.96km2,斑块数量增加了3.68倍,景观破碎度较高。人工水体大幅增加了39.62km2,占总面积的5.40%增加到12.66%,且斑块数量自身的增幅最大达9.25倍(详见表1)。

昆山地区的水网密度、形态较为复杂,但自然水域的面积变化相对稳定,主要是由于阳澄湖、巴城湖、鳗鲤湖、傀儡湖、澄湖、白莲湖等几个湖泊以及吴淞江占据水域的主体。自然水体的转换率为0.01%,转变为以养殖为主的人工水域。由于湖泊自然的演变及人工恢复,23年间已有0.62km2的水田及人工养殖水面恢复为自然水体,与各自然湖泊河流相连接。而人工水域增加了67.35km2,主要集中在昆山北部及中部,绝大部分是由水田转换成为人工养殖水面以及人工河渠等。其中,北部及中部的多条自然河道,经人工修筑后出现直线性河道,且河床被硬质化等问题。

2.2 城市化过程对水域景观的干扰

在这23年间,随着人类活动加强,城市水系的形态结构发生了巨大的变化,主要表现为∶ (1)自然水体转变为人工养殖水面,对自然水体景观完整性造成严重破环;(2)部分河道纵向的蜿蜒性降低,河道渠道化和裁弯取直工程改变了天然河流的基本形态,出现了直线或折线形的河流;(3)河床材料由透水性能的材料变为硬质化的不透水性材料。自然湖泊周边形态结构的变化与河道系统形态多样性的降低,会产生水域景观生态系统的异质性降低,生物多样性降低,引起水体自净化能力的下降,导致水体生态系统服务功能降低等问题[2-3]。

表1 1985-2008年昆山水域景观类型的斑块面积和斑块数量

昆山市1985-2008年水域景观格局演变分析图

3 城市水域景观生态修复

3.1 生态修复原则

城市河道系统生态修复应包括自然、社会经济、景观文化3方面。遵循自然规律是生态修复的前提,社会经济条件在一定程度上将制约着生态修复的能力与水平;同时,修复后的河道系统应具有景观、文化、游憩功能[4-5]。

(1)自然原则:充分利用水体生态系统的自我调节能力的基础上,适时地施以恰当的人为措施,使水系沿着自然、健康的方向发展,构建人与河流和谐融洽的环境。

(2)功能引导原则∶水域景观系统修复首先应满足城市水域的各项功能;而各项功能在不同阶段和不同水体的重要性有所不同,因此应优先考虑主导功能,继而考虑各项功能之间的协调关系。

(3)时空尺度分异原则∶水体系统的生态修复需要一个较长的时间,不同时段上河道系统会因外部条件改变或各项功能主导作用的交替变化而具有不同的特征,应根据实际情况合理规划生态修复进程,明确当前所处的修复阶段。对于每一具体修复阶段,应明确修复目标,采取适当的修复措施[6]。

3.2 生态修复方法

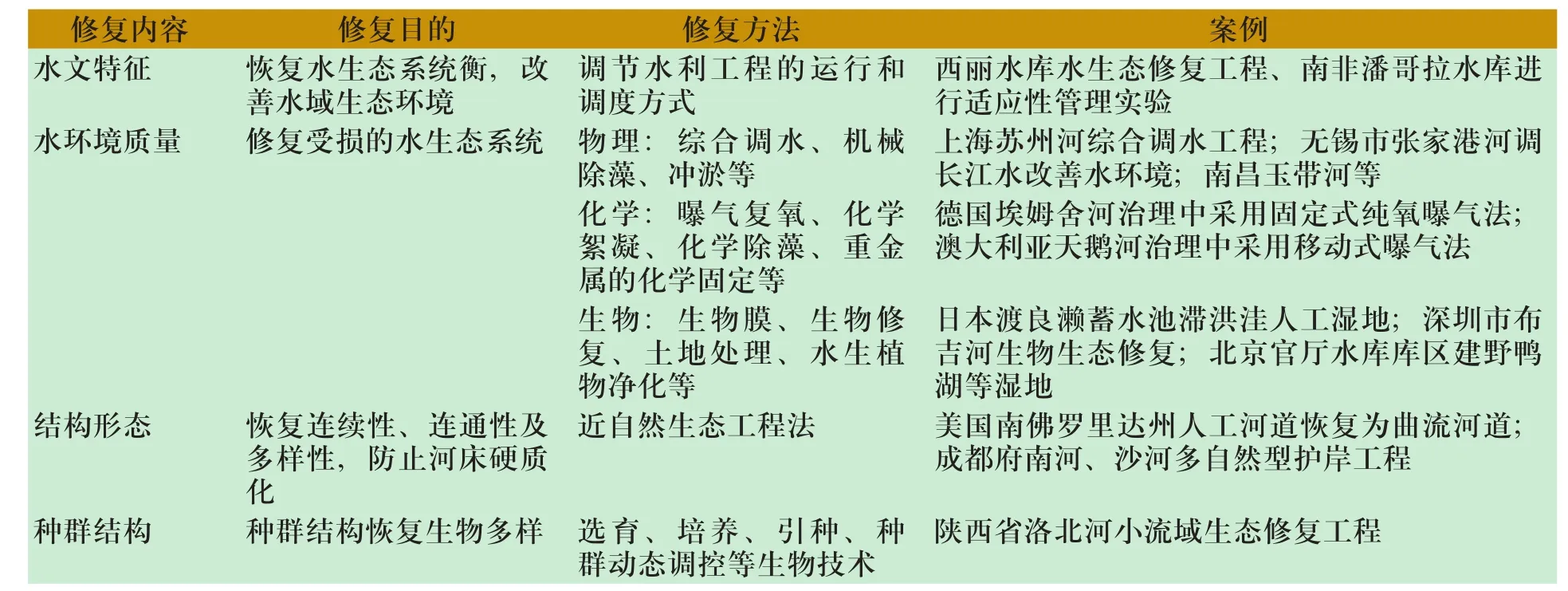

国内外已采取了多种技术来修复水域生态系统,主要包括水文特征、水环境质量、结构形态和种群结构的修复等方面[7-9]。具体实施方法及案例见表2。

调控昆山市水域景观首先要保障市域范围内水利工程的功能性、安全性以及生态性;其次,通过生态修复的方法对水体逐步恢复至健康的水生态系统。对阳澄湖、巴城湖、澄湖、吴淞江等主要的水体划定保护区域,在保护线内严格的实施各项水环境整治和修复工作,对吴淞江等主要河道沿岸建立生态廊道,通过人工梳理淤泥、人工构建湿地等修复等途径恢复水环境质量;第三,严格控制人工水域的无序扩展,处理好人工养殖水面对自然湖泊的污染,逐步取消昆山北部,巴城镇、周市镇水域上游的养殖水面,恢复为近自然状的湿地类型,同时恢复湖泊、水系的连续性与完整性;最后,通过选择优势物种构建适宜昆山市的植物群落,增加生物多样性,保障生态的整体平衡性。

其中,在对人工水体恢复为近自然状的湿地时要注重生物多样性的组成。根据原有洼地位置和不同汇水现有地貌状况,构建湿生防护带、浅水挺水植物带、深水浮叶和沉水植物与底栖动物带等。湿生带(水深0~0.5 m)以配置植物美人蕉、萱草、高羊茅、黑麦草、芦苇、蒲草等为主。浅水带(0.5~2.0 m)以菰、藕等挺水植物,荇菜、菱、睡莲等浮叶植物,马来眼子菜、菹草、轮叶黑藻,龙须眼子菜等沉水植物为主。

表2 城市水域景观生态修复的方法

城市受损河道现状

近自然状生态修复河道

3.3 城市水域景观生态修复的发展方向

(1)以生态系统理论为指导进行生态修复。城市水系是城市生态系统的重要组成部分,其修复的好坏关系到城市未来的生存与发展。一个健康的生态系统是物质流、能量流、信息流高速运转的统一体,是城市得以安全运行的基础保障[10]。

(2)注重流域的各项功能性。生态工程建设和景观建设应同时进行,从机理上修复河流生态系统,从表象上塑造良好的视觉景观,为人类生活质量的提高创造条件。

(3)突出地方水文化的内涵。充分挖掘城市河流的历史、文化底蕴,与水景观相结合建设城市水文化,突显当地的风土人情,提升城市品位。

4 结语

通过对昆山市近20年遥感图像的释译、分析得出,研究区域内的人工水域面积在大幅的增加,且斑块数量急剧上升,说明景观破碎度严重。昆山北部及中心城区的河渠直线化严重,且部分河床出现硬质化的情况。因此,只有通过合理的生态修复的手段来逐步调节城市水域景观的生态性、完整性与连续性。而修复的过程修复并不意味着使城市水系恢复到完全自然的状态,而应结合城市水系的功能和特点,积极采用现代先进的科学、技术手段,分期分批、因地制宜地修复。

[1] Lee KS, Chung ES, Kim YO. Integrated watershed management for mitigating stream flow depletion in an urbanized watershed in Korea[J].Physics and Chemistry o f t h e E a r t h, 2009.(33):382-394.

[2] 董哲仁.保护和恢复河流形态多样性[J].中国水利,2003,11(9):53-56.

[3] 朱丽向.对城市河道治理规划问题的探讨[J].水利规划与设计,2009(2):6-7.

[4] 韩守江,何清.河流生态修复原则的探讨[J].黑龙江科技信息,2007,(21):1-3.

[5] 王军,王淑燕,李海燕,等.韩国清溪川的生态化整治对中国河道治理的启示[J].中国发展,2009,9(3):15-18.

[6] 倪晋仁,刘元元.论河流生态修复[J].水利学报,2006,9(37):1029-1037.

[7] 王沛芳,王超,侯俊.城市河流生态系统建设模式研究及应用[J].河海大学学报(自然科学版),2005,33(1):68-71.

[8] 嵇晓燕,崔广柏.河流健康修复方法综述[J].三峡大学学报,2008,1(30):38-43.

[9] 崔树彬,刘俊勇,陈军,等.论河流生物生态修复技术的内涵、外延及其应用[J].中国水利,2005,(21):16-19.

[10] 陈兴茹.城市河流生态修复浅议[J].中国水利水电科学研究院学报,2006,3(4):226-231.