政治需求与公平正义的交锋

——民国时期的“逆产”问题研究

2010-09-14冯兵

冯 兵

(华中师范大学中国近代史研究所,湖北 武汉 430079)

政治需求与公平正义的交锋

——民国时期的“逆产”问题研究

冯 兵

(华中师范大学中国近代史研究所,湖北 武汉 430079)

民国时期,各党派为解决财政困难,加强自身实力,削弱敌对势力,采取划定、没收“逆产”的政治措施。然而,伴随着国家社会的变迁、国家政权职能的转换,对“逆产”的定义界定、清理机构设立、制度安排、处理方式等都在发生显著的变化,这种变化不仅反映了革命话语下“逆产”的命运和“逆产”处理成效,同时也彰显出政府政治职能的转变、政府社会管理的法制化进程和社会控制能力以及国家与社会关系的复杂面相。

民国时期;“逆产”;国民政府;控制力;清理

“逆产”问题的研究还没有引起学术界足够重视。吴大琨著《从开征临时遗产税说到清算逆产》,论述了当时政府为了解决财政经济危机,计划开征临时遗产税以及清算“逆产”。胡云生所写的《冯玉祥设立逆产处理委员会》一文详细记述了冯玉祥占领河南后处理河南省“逆产”的经过。1927年国民政府成立,“逆产”问题逐步有了法律上的依据。这时学术界对于“逆产”的研究仅以上海为中心。杨实《上海的逆产处理情况》一文,详细介绍了上海“逆产”处理机关的变迁,“逆产”处理的办法、过程及结果。傅锡宝所著的《战后上海敌伪逆产接收查扣保管处理内幕》一文,主要论述了1945年8月日本政府宣布投降后,上海地区“逆产”接收的混乱局面。

范矿生的《“罪”与“罚”:浅论北伐战争时期的“逆产”处理——以1928年“整理中兴案”为中心的考察》,以山东中兴煤矿先后两次因内部存有“逆股”而面临没收窘境,以此寻找近代中国经济在向现代化发展过程中遭遇到的非经济因素的制约。朱浒在其《滚动交易:辛亥革命后盛宣怀德捐振复产运动》一文中,详细论述了辛亥革命后盛宣怀谋求复产的过程。郭辉:《湖北逆产清理问题研究 (1927-1937)》,对“逆产”的没收和发还的典型案例进行了分析,论述了“逆产”没收和发还所造成的社会影响。本文试图以前人的成果为基础,以民国时期湖北“逆产”清理状况为主体,对此问题进行梳理和研究,以求教于方家。

民国后期的湖北,曾经是国民党各军事集团混战的主战场,是南京国民政府中央军与地方军 “围剿”红军最重要的省份之一,优越的地理位置和雄厚的经济实力使其成为政府控制的中心地带,南京国民政府建立初期的财政收入中湖北所占比例显著,湖北财政举步维艰。湖北地理上濒临长江,水灾频发,灾害不断,更是加剧了当时严重的财政经济危机,为解决此难题,湖北省政府采取了多种措施,而“逆产”的清理就是举措之一。

一、不同时期对“逆产”的界定

要对“逆产”的没收与发还有一个深入的了解,必须要解决的前提问题是“逆产”的定义。“逆产”在不同时期,不同的历史条件下如何界定?现有的有关“逆产”问题的研究成果对“逆产”的界定差异明显,“逆产”的定义在不同的历史时期也有不同的解释。

(一)清朝初年对“逆产”的定义

清初,“逆产”定义为:“清代官田之一,是叛乱清朝政权者的田产”[1]。此外,“逆产”还有两种定义,一是:“叛逆者的财产”[2];二是:“背叛国家民族之人的财产”[3]。康熙年间没收的吴三桂、耿精忠、尚之信三个叛乱藩王之田产即被称作“逆产”。华尔嘉编著的《清代贪污受贿大案》一书中就有《蔡毓荣侵贪吴三桂逆产案》。该书也把康熙帝在平定“三番之乱”的过程中,湖广总督蔡毓荣侵贪吴三桂的财产称为 “逆产”。由此可见,清朝时期有关“逆产”的定义虽不完全一致,但均大致认为:“逆产”是指叛逆者的财产。

(二)国共合作时期的“逆产”界定

国共两党合作时期,“逆产”成为一种革命话语下的概念,是对叛逆者或者说反革命者经济上的惩罚。没收“逆产”是属于革命的手段之一,其目的在于没收反革命势力的财产以削弱其经济实力。1927年版第二十八期名为《战士》的刊物中提及“关于逆产一节,本区八月六日所发表的对湖南时局宣言第十二条有清理逆产给老弱残废之兵士的规定,理由是,军阀的产业,是我们人民的脂膏血汗所集成,现在军阀打倒了,我们主张把逆产赈济避难的灾民。”[4]由此可见,此时“逆产”主要被认为是军阀的产业。1927年2月9日通过的《反革命罪条例》:“第二条,凡以反革命为目的,统帅军队或组织武装暴徒,或集合土匪盘踞土地者,处死刑并没收其财产。但缴械投降者,得减轻或免除死刑。犯前条及本条之罪,如兼犯杀伤、放火、决水、掠夺及其他各罪以俱发论。第三条,与世界帝国主义者或其代表通牒,以武力干涉国民政府者,依第一条之例分别处断。第四条,凡组织各种反革命团体者,其重要分子处三等至五等有期徒刑,并解散其团体,及没收其个人与团体财产。第五条,凡图利敌军或妨害国民政府而有下列行为之一者,处死刑并没收其财产:(一)组织机关,以炸药烧毁或其他方法损坏铁路,或其他交通事业,及关于交通各项建筑物,或设法使不堪使用者;(二)将要塞、军港、军队、船舰、及其他军用处所建筑物,或兵器、弹药、钱粮、交通材料,及其他军用品,交付敌军,或烧毁损坏,或设法使不堪使用者;(三)设法煽动陆海空军队互起冲突,或发生叛变者;(四)引导敌人之军队、船舰,使侵入或迫近国民政府领域者。第六条,以革命为目的,盗窃、刺探或收集重要军务、政务应秘密之消息、文件、图画,而潜通于敌军或世界帝国主义者,处死刑,无期徒刑,或一等有期徒刑,并没收其财产。第七条,以反革命为目的,而破坏国家金融机关,或妨害其信用者,处二等至四等有期徒刑,并没收其财产”。由此条例,可见革命浪潮风起云涌之时,对“逆产”缺少严格的标准和限制,没有设立专门的管理机关,更缺乏严格的规章制度和法律依据,“逆产”更多趋向于反革命者的财产。而此时的“反革命”是一个相当随意的政治污名,一项可以致人于死命的法律罪名,以其罪名而界定和没收的财产显然体现了政治需求与公平正义的差异。

(三)清党剿共时期的“逆产”界定

直到南京国民政府建立,“逆产”没收和管理问题才逐步纳入管理者的视线,并尝试设立专门的“逆产”管理机构,湖北“逆产”清理处应运而生。与之相适应的是1927年5月10日 《处分逆产条例》的颁布。《处分逆产条例》规定:“凡与国民革命为敌者,或为帝国主义之工具者,或压迫人民以巩固封建制度社会者,或侵吞国家地方收入,剥削人民生活利益,以饱私人贪欲者,或操纵经营以动摇革命势力者,其财产皆为逆产”[5]。

1928年7月17日,南京国民政府公布实施的《处理逆产条例》则把“逆产”分为两类:自1925年7月1日起犯暂行反革命治罪法第二条至第七条之罪,经法庭判定者,其财产为逆产;自1912年1月1日起,有危害民国行为罪迹昭著,经国民政府通令缉办者,其财产为逆产[6]。之后的1929年11月23日颁布的《修正处理逆产条例》规定,“在民国十四年七月一日后,犯反革命罪,经法庭判处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑者,其个人所有之财产视为逆产;在民国元年一月一日后,有危害民国之行为罪迹昭著,经国民政府明令通缉者亦同”[6]。

从三则条例可以看到,有关“逆产”的定义逐步明朗。这三则条例有一个较为一致的认识:就是1925年7月1日后,犯反革命罪,经法庭判处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑者的个人财产和自1912年1月1日后,有危害民国行为,罪迹昭著,经国民政府明令通缉者的个人财产是为“逆产”。1932年6月20日,国民政府颁布《逆产处理法》,规定:“依据旧政权或以旧政权为背景利用其势力力图不当之私利者,或扰乱国家之安宁秩序使人民受大损害者及其他有危害建国行为其罪迹昭著者,其财产为逆产”[7]。由于这一时期国共两党关系紧张,国民党进行一系列严酷的清党活动,在国共斗争中暂时处于上风,其在政党的斗争中试图垄断对“革命”话语的诠释权;同时,其将“反革命”的头衔加诸到不同政见者和政治敌对党派之上,它所提倡的“革命”话语带有浓厚的专断性和随意性。在国民党所划定的“反革命”财产标准中,中共组织所拥有的财产也被划入“逆产”的范围,可见,这一时期对“逆产”的划定标准有所变化,划分依据开始上升到国家和政治的层面,更多带有政治化倾向。

(四)抗战胜利后的“逆产”划分

1945年12月26日,广东省公布《广东省清理逆产委员会工作纲领》,其中第五条规定“凡属汉奸之原籍或犯罪所在地在本省,而其财产在国内各省者,向当地政府交涉清查处理之”[8]。《广东省清理逆产委员会奖励举报逆产办法》[8]规定:“逆产”主要包括以下十类人的财产:(1)曾任伪组织简任以上公务员,或荐任职之机关首长者。(2)曾任伪组织特务工作者。(3)曾任前两款以外之伪组织文武职公务员,凭藉敌伪势力侵害他人,经告诉或告发者。(4)曾任敌人之军事政治特务,或其他机关工作者。(5)曾任伪组织所属专科以上学校,校长或重要职务者。(6)曾任伪组织所属金融或实业机关首长,或重要职务者。(7)曾任伪组织管辖范围内之报馆、通讯社、杂志社、书局出版社社长、编辑、主笔、或经理,为敌伪宣传者。(8)曾任伪组织管辖范围内之电影制片厂,广播台,无线电文化团体,为敌伪宣传者。(9)曾任伪党部,新民会,协和会,伪参议会,及类似机关,参与重要工秘者。(10)敌伪管辖范围内之文化,金融,实业,自由职业,自治或社会团体人员,凭藉敌伪势力侵害他人,经告诉或告发者。

1947年4月18日 《北平市市政公报》公布的《中央信托局苏浙皖区敌伪产业清理处清算逆产规则》第三条规定:“汉奸之刑事部分经本处管辖区域以外之司法或军法机关裁判而其逆产在本管辖区域内者由本处清算处理。”[9]1947年1月11日,浙江省省政府训令各县县长,“行政院三十五年六月二十八日第三三八一号令开,本院本年六月二十五日第七四八次会议决议处理逆产原则,敌伪产业处理局查封之汉奸嫌疑犯财产尚未经法院侦讯者应即移送法院核办,法院查封后得委托敌伪产业处理局执行”[10]。

1948年6月《河北省政府公报》对上述问题也有所涉及,“案据本处南京分处三十七年六月二日理二字第三九三四号呈称,查本处接管汉奸逆产房地,其已准法院判决没收确定,经会同首都高等法院检察处公告而无产权纠纷者迳遵照院颁加速处理”[11]。由以上各地的通令不难发现,抗战胜利后,“逆产”主要是指汉奸的财产,凡在伪政权机关中工作过、或对伪政权做出过较大贡献的人员,其财产一律没收,划归为“逆产”范围。

二、“逆产”清理机构的设立与变更

1927年《处分逆产条例》规定:“(一)逆产没收及保管之机关,为国民政府、省政府、特别市政府及县区乡自治机关;中央及各级党部对之有监督之权,何项逆产属何机关,视其财产之性质来源及法律关系而定之。”[5]条例对“逆产”管理机构还没有明确的界定,只是倾向于说明逆产管理的上下级关系和逆产管理地域的一致性。而真正意义上专门性“逆产”管理机构的设立是1928年《处理逆产条例》中明确规定成立的处理“逆产”委员会。处理“逆产”委员会同样遵循了《处分逆产条例》中上下级别的界定,设中央与省(特别市)两级。“中央处理‘逆产’委员会设委员五人,由国民政府派充之,前项委员中至少须有高级法官一人。内政部长及财政部长为中央处理‘逆产’委员会之主席,由国民政府就委员中指定一人充任。 ”[6]

省特别市特别区处理“逆产”委员会各置委员5人,由各该地行政官署委派并报中央处理“逆产”委员会备案。前项委员至少须有高等法院或地方法院法官一人,省特别市特别区处理“逆产”委员会之主席由该地行政官署就委员中指定一人充任[6]。关于“逆产”的处理在《修正处理逆产条例》中有明确规定,“逆产除法庭已依法处分者外,其查封、扣押、没收及其他必要之处理,在省由民政厅,在特别市由特别市政府,均受内政部之指挥、监督,会同当地法院行之”[6]。从表面上看,处理“逆产”委员会有民主化倾向,不是单独由某一个部门负责,有利于相互监督和制约。事实上,这种组织格局会造成多方共管、职权不分、工作中相互扯皮进而不利于工作开展的严重后果。

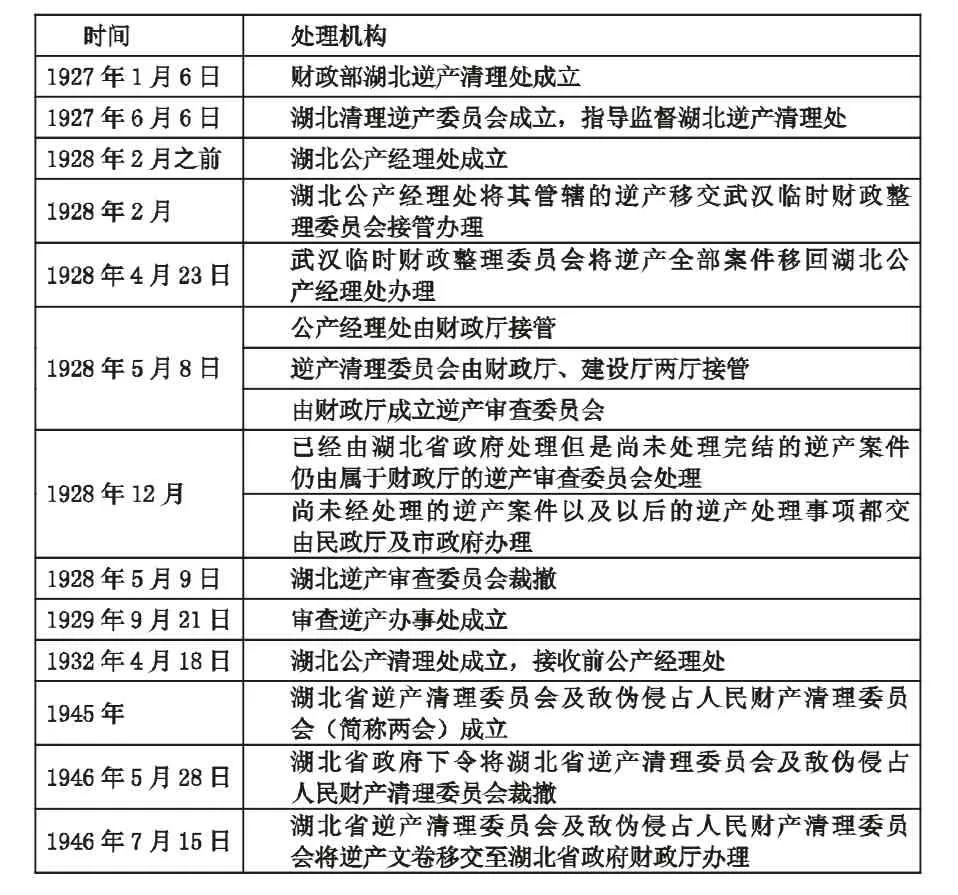

同样的情况在省级 “逆产”委员会中也十分普遍,这里我们来引用一个表格作一说明:

湖北省“逆产”处理机构的变更情况表[12]

从此表可以看出:从1927年湖北“逆产”清理处成立到1946年文卷转交财政厅,19年的时间内,管理机构进行了大约12次变更。对逆产的处理有时由财政部派员直接管理,有时则由湖北省政府负责,武汉市政府参与管理的情况也并不罕见。除此之外,湖北省财政厅和湖北公产清理处也偶有涉及。这种“逆产”处理机构频繁变更,多个机构共同支配的局面不利于“逆产”的清理。更何况这些机构本身也变化无常,缺乏系统的继承性和稳定性,造成“逆产”在管理过程中决策执行的连续性受到影响。这不仅体现了省政府各机关、各派系对“逆产”处理权的争夺,同时也决定了“逆产”清理过程中必然出现纷繁复杂的面相。

三、“逆产”机构的制度安排

湖北省政府为了顺利有效开展 “逆产”清理工作,首先对“逆产”进行详细审查,区分逆产与非逆产。1928年5月设立了“逆产”审查委员会,制定了详细的“逆产”审查委员会组织条例,条例规定:“逆产”审查委员会直接隶属于湖北省政府,审查范围有两种,其一为前湖北“逆产”清理处及其他机关没收之“逆产”;二为前各县公署党部农会没收之“逆产”有案可稽者。但已被处分之动产不能恢复原状者例外。委员会共有9人组成,分别由湖北省党部、汉口市党部、湖北省政府、民政厅、财政厅、建设厅、教育厅、武汉卫戍司令部、湖北高等法院各推1人,9人均由省政府委任。会议主席由湖北省政府代表担任,每次开会必须以过半数委员参加才可召开,如有议决事项,必须有2/3委员赞同方能通过。在表决过程中,如出现反对与赞同人数相同的情况,由主席委员决定。正常开会时间为一周一次,遇到特殊情况可以召开临时会议,会议议决结果随时公布,并由湖北省财政厅负责执行[13]。

由此不难看出,“逆产”审查委员会直接受湖北省政府领导,其职能主要是对湖北“逆产”清理处及其他机关没收之“逆产”及湖北“逆产”清理处处理的“逆产”案件进行审查和勘验,审查结果由“逆产”清理处负责执行,规定有利于实现“逆产”清理公正,并实现其监督功能。条例中已被处分之不动产不能恢复原状者不再审查之列的规定,是出于实际情况的考量,因“逆产”已采用变卖等方式改变了其形状,很难精确审查。此规定不自觉的会引起另一种后果,有关利益各方会在清理“逆产”之后,短时间内对“逆产”进行处分,使之处于一种无法审查的状态而躲避审查委员会的审查,从中营私舞弊。此外,委员会代表9人由不同的部门派代表组成,具有民主化倾向,是出于便于相互协调顺利开展工作的需要。议决过程中,赞成与反对双方人数相等时由省政府所派主席委员决定,则彰显了省政府在此机构中的强势领导地位。

此后,湖北省政府为清理“逆产”,组织设立了“逆产”清理机构,虽然这些机构存在机构混杂、职权不分、效率相对低下等多种缺陷,但与之前没有专门的“逆产”管理机关相比确有明显的进步。这一时期湖北省政府为避免 “逆产”清理中出现不必要的矛盾,于1929年湖北省政府第五一四次委员会议通过并颁布了明确的“逆产”清理委员会组织规程,规程规定:湖北省政府组织“逆产”清理委员会目的在于清理省内之“逆产”,委员会设委员11-15人,由省政府主席指派或函请有关机关派员担任,均为无给职;设主任委员一人,综理会务,副主任委员二人襄理会务,均由省政府就本会委员中指定。委员会下设调查、审核、保管等4组,分别负责“逆产”调查、审核、保管等事项。每组设组长一人,组员若干,均以由各机关调用为原则,必要时得酌用专任人员及雇员。开会时间为两周一次,于必要时可以举行临时会议。规程还规定了清理委员会清理范围为以下情形人员的动产或不动产:(1)曾任伪组织公务员机关首长者;(2)曾任伪组织校官以上军职或特务工作者;(3)曾任前两款以外之组织文武职公务员,凭藉敌伪势力侵害他人经告诉或告发者;(4)曾任敌人之军政治特务或其他机关工作者;(5)曾任伪组织所属专科以上学校之校长及金融或实业机关首长或重要职务者;(6)曾在敌伪管辖范围内在文化金融实业自由职业或社会团体之重要职务为敌伪宣传,或藉敌伪势力侵害他人者。规程强调其清理之一切“逆产”均随时上报省政府核示,并鼓励民众自发举报,举报属实者给予经济奖励。同时规程还规定了活动经费来源为“逆产”项下提取,并呈省政府审核,为进一步开展工作,可在地方设立县级“逆产”清理委员会[14]。

组织条例对“逆产”清理委员会设立的目的、机构设置、清理权限、隶属机关等作了明确规定。委员会直接对湖北省政府负责,受湖北省政府的领导和监督。条例还指出“逆产”清理委员会的经费来源主要是在 “逆产”收益项下开支并报省政府审查,“逆产”收益主要的方式是“逆产”的出租和变卖。条例表明,“逆产”清理委员会所清理“逆产”的范围主要限于为伪组织服务者,对其调查清理的途径有两种:一为官方的调查,另一种为民间的举报。为更为有效的清理“逆产”,扩大“逆产”清理的成果,对举报逆产者给予奖励,并制定了奖励办法,同时还成立了县级“逆产”清理委员会,由此使“逆产”的清理范围更加广泛、清理数量不断增加,这种状况的出现既有利于增加财政收入、打击敌对势力,同时也充当了矛盾范围扩大化的不自觉工具。

四、“逆产”处理方式的演变

“逆产”处理方式有法可依最早可追溯到1927年5月10日武汉国民政府公布《处分逆产条例》,条例规定了“逆产”划分标准、发现方式、没收后的管理及使用。条例认为:凡与国民革命为敌者,或为帝国主义之工具者,或压迫人民以巩固封建制度社会者,或侵吞国家地方收入剥削人民生活利益,以饱私人贪欲者,或操纵金融以动摇革命势力者,例如:军阀、贪官、污吏、土豪、劣绅及一切反革命者,其财产皆为“逆产”,一经合法发觉即没收。具体的发觉方法如下:(1)由革命战争显然发见者;(2)由广大群众或民众团体所证明者;(3)由个人具合法文书报告经查明确实者;(4)由法院或其他审判机关依审判秩序发见者。逆产没收及保管之机关为国民政府、省政府、特别市政府及县、区、乡自治机关,但中央及各级党部对之有监督之权。具体何项“逆产”属何机关,视其财产之性质来源及法律关系而定,但“逆产”所属之解释权在国民政府。“逆产”在革命战争时得全数收为军事及政费之用,但“逆产”属于农村耕地者,应以所得利益30%用以农村改良土地,设立农民银行等事业。被没收之“逆产”至革命战争终了时,除仍应保留一部分归第三条机关管理外,应分配于人民及革命军人。分配之法分为两种:一为实质分配,二为利益分配。分配以第一款为原则,第二款为补充。分配由中央党部及省党部分别组织委员会执行,分配之不动产或利益不得买卖及移转,受分配人死亡时报告该管委员会另行分配[15]。

此条例的颁布是国民政府在特殊时期所采取的应急性措施,从“逆产”划分标准看,条例限定了一个具有革命话语色彩的概念,凡是与革命为敌者,阻碍革命发展进程者,其财产皆为“逆产”应全部没收。由于北伐时期需要大量的军费,所以,“逆产”的没收带有强烈的助饷色彩,“逆产”的判定与 “反革命”“军阀”“政客”等革命话语纠结一起,随意性十分明显,“逆产”处理由因“逆”而起演变为因产而“逆”。对“逆产”的发现方式没有具体的规定,只是笼统地归结为革命战争显然发现、民众举报、个人报告、法院审判四种,其中革命显然发现之规定就带有严重的随意性,言外之意,革命过程中只要认为有没收之必要就可定性为“逆产”。民众举报和个人报告也存在很大缺陷,因对举报人有明确的奖励措施,奖金比例过大(后期奖金比例是举报资产的20%),诬告现象时有发生。法院审判表面上是相对合理和公平的处理方式,但在战乱状态之下,受到社会环境及意识形态等因素的影响,这种相对公允的处理方式也大打折扣,这就为后来大量“逆产”被错误没收埋下了隐患。具体到“逆产”管理机构,条例规定过于混乱,可以是国民政府、省政府、特别市政府及县、区、乡等机关,其缺陷在于没有统一的管理机构,不能做到事权专一,这就会造成一种不良后果,分配“逆产”利益时,各种机关相互争夺;对逆产进行修理和保护时,机关之间相互推诿。但从条例可以透视出国民政府的强势控制力,所有机构均受其管辖和监督,对法律和条例的制定和解释权也收入囊中,反观这一规定,也从另一层面反映出这一特殊时期行政权与司法权之间的界限是模糊不清的,所谓的立法权、司法权、行政权的分离还只是一句空话。

1928年9月1日,《处理逆产条例》公布,此时国民政府已经建立,国内环境相对稳定,政府法律意识渐趋增强,国民政府对“逆产”的处理也逐步纳入法律轨道,条例把“逆产”的范围划分为:自民国十四年七月一日起犯暂行反革命治罪法第二条至第七条之罪经法庭判定者,自民国元年一月一日起有危害民国行为罪迹昭著经国民政府通令缉办者,其财产视为“逆产”。在此范围内的犯罪行为之嫌疑者畏罪逃匿时,法庭得因处理“逆产”委员会之声请或就其财产为缺席判决。但判决前仍应以公告方式给当事人以申辩机会,申辩期限不得在一月以下,在申辩期限内处理“逆产”委员会对于当事人之财产得暂行扣押或查封。这一规定与《逆产处分条例》相比有明显的进步,处理以判决的形式进行,当事人不服,拥有申辩机会,开始从法律的层面对当事人的权利给予了适当的关注。条例还规定:未在反革命政府或军队中占重要位置或为重大活动者虽犯第一条所称犯罪行为应免除其财产之没收。处理“逆产”委员会没收“逆产”时得因“逆产”所有人之犯罪情节或家属状况免除“逆产”一部之没收,公司商店之财产有一部分为“逆产”时得没收该项财产,但不得侵及其他投资者之权利。委员会可向银行钱庄或其他公司商店清查“逆产”所有人之财产,委员会就处理之逆产发现其他机关已为非法或不当之处理者得变更其处理。委员会应将处理之“逆产”所有人之姓名、所在地、财产之种类数目、处理之理由、处理时间及时公布[16]。

可见,此时国民政府在处理“逆产”的过程中有意识的区别对待,分清层次。对罪大恶极者财产全部没收,对在反革命政府或军队中占次要地位或没有参与重大反革命活动者免除对其财产的没收。在没收财产的过程中,只没收当事人财产不伤及无辜,注重保护第三人的利益,并对罪节较轻的当事人家属给予适当照顾。其最明显的进步在于:处理“逆产”委员会应将处理之逆产所有人姓名、逆产所在地、逆产数量等公布于众,对处理机关非法和不当之处分可予以纠正。这些内容的变更不仅显示出国民政府在处理“逆产”的过程中逐步走向人性化、法制化,更体现出政府政治职能的重大转变和控制力的逐渐增强。

1929年12月1日,立法院对《处理逆产条例》进行修正并议决通过,条例进一步细化了“逆产”的划分标准,在“民国十四年七月一日后犯反革命罪经法庭判决处死刑无期徒刑或十年以上有期徒刑者、在民国元年一月一日后有危害民国之行为罪迹昭著经国民政府明令通缉者,其个人所有之财产视为逆产。”[17]“逆产”没收应酌留一部分为被没收人家属之必要生活费用。对“逆产”处理机构也作了较为明确的规定,“逆产”除法庭已依法处分者外其查封扣押没收及其他必要之处理在省由民政厅在特别市由特别市政府,均受内政部之指挥监督会同当地法院行之[17]。另外,如果承受人明知当事人财产将被没收而为财产权移转之行为,其行为无效,但承受移转人确不知情并无过失者例外。“逆产”没收的用途与以前相比发生了明显的变化,《逆产处分条例》中规定“逆产”主要用作军费,而此条例则明确规定“逆产”专作办理教育救济事业之用。

五、结 论

清末民国时期对“逆产”的清理活动经历了由应时性、随意性到法制化、程序化转变的艰难历程,这种变化不仅体现在对“逆产”划定标准、处理机构的设立、运作,还牵涉到有关“逆产”法律法规的变更和演进。“逆产”划定的标准也从笼统走向精确。清朝时对“逆产”的定义仅仅是叛逆者的财产,唯一的判定标准为是否对君主不利,是否反叛。国共两党合作时期,“逆产”主要定义为军阀的财产和反革命者的财产,显然,当时所指反革命者主要为军阀。国民党清党反共时期,凡犯暂行反革命治罪法经法庭判定者、有危害民国之行为罪迹昭著,经国民政府明令通缉者和依据旧政权或以旧政权为背景利用其势力力图不当之私利者、扰乱国家之安宁秩序使人民受大损害者、其他有危害建国行为其罪迹昭著者,其财产为“逆产”。1945年抗日战争胜利后,“逆产”界定有所变化,认为汉奸及凡在伪政权机关中工作过、或对伪政权做出过较大贡献的人员,其财产为“逆产”并一律没收。由此可见,不同时期对“逆产”的划分或定义均以政治需求作为唯一的标准,凡危机到具有正统地位的君主或国家权力时,其敌对目标的财产皆为“逆产”,这种标准的划定更多的体现了国家权力的争夺和政治斗争的需要,这种需要在特殊的时期掩盖了客观上本应当存在的公平与正义。

从国民政府对“逆产”的没收方式看,初期对“逆产”的没收完全是为了满足军事上的物质需求,以战争为“逆产”清理的中心。“逆产”的清理是解决财政困难的方式之一,表面上所无限宣扬的“逆产”处理,仅为筹集军费的借口的筹码,成为勒索钱款的手段、打压敌人的举措,而且“逆产”的判定与“反革命”等革命话语纠结在一起,具有相当的随意性。对其没收的措施强硬,方法粗暴,缺乏政策执行的灵活性。后期改变明显,对“逆产”当事人区别对待,情节严重,罪大恶极者“逆产”全部没收;情节轻微,在敌对组织中处于非主导地位或参与反革命活动影响轻微者不予没收。

对第三者的利益也给予了适度关照。初期的“逆产”清理没有顾及到第三者的利益,后期政策执行过程中只对“逆产”当事人自身的财产进行没收,甚至还会考虑“逆产”当事人家属的生活状况给予适当的财产保留,这些举措逐步显示出人性化色彩。另外,前期的处理过程没有法律依据,也没有经过正当的法律程序,当事人即使对处分不服,也无申诉的权利,而后期的这些程序和权利都是相对充分的,由此彰显了民国时期中国法制的近代化历程。

但遗憾的是,“逆产”清理过程中,处理机关虽然表面上彰显了民主特点,但实际在操作的过程中,事权不一,效率低下。这些横向和纵向的管理机关共同特点在于均受国民政府的直接领导并对其负责,受其监督,这种隶属关系不仅体现在“逆产”清理机构本身,还表现于法规的制定和执行。另外,国民政府强调“逆产”用途由初期用于军事转化为用于文教公益事业,这种认知反映了国民政府已经开始由革命型政府向管理型政府的转化,逐步由社会秩序的破坏者到社会秩序的塑造者演变,在此进程中,时刻都在注重展示其强权形象和强大的社会控制力。

[1]郑天挺.中国历史大辞典[K].上海:上海辞书出版社,2000.

[2]罗竹风.汉语大词典普及本 [K]上海:汉语大词典出版社,2000.

[3]中国社会科学院语言研究室词典编辑室.现代汉语词典[K].北京:商务印书馆,1981.

[4]文之.清理湖田与清理逆产[J].战士,1927,(4):28.

[5]武汉地方志编纂委员会办公室.武汉国民政府史料[G].武汉:武汉出版社出版,2005.

[6]湖北省处理逆产实施办法案,附处理逆产条例[B].湖北省档案馆藏.档案号 LS1-5-4538(321).

[7]蔡鸿源.民国法规集成[G].合肥:黄山书社,1997.

[8]广东省政府[B].广东省政府公报.1945.13:26.

[9]北平市政府[B].北平市政府公报.1947.11:13.

[10]浙江省政府[B].浙江省政府公报.1947.3407:15.

[11]河北省政府[B].河北省政府公报.1948,(6):10.

[12]郭辉.1927-1937年湖北逆产的处理[D].武汉:华中师范大学,2010.

[13]湖北省财政局[B].湖北省财政月刊.1928,(1):1.

[14]湖北省政府[B].湖北省政府公报.1929.5401:21.

[15]中国人民大学法律系法制史教研室.中国近代法制史资料选编[G].北京:中国人民大学生出版社,1980.

[16]湖北省政府[B].湖北省政府公报.1928.13:18.

[17]湖北省政府[B].湖北省政府公报.1929.73:15.

【责任编辑:陈红】

Abstract:In the Republic of China (1922-1949),to overcome financial difficulties and increase their own strengths while weakening their foes,all political parties designated and confiscated “Nichan”(the Traitors'Property).However,due to the rapid transformation of the society and government functions,great changes have taken place in the definition of “Nichan”,the establishment of clearing institutions as well as institutional arrangements.These changes not only reflect the fate of“Nichan”and its handling in the discourse of revolution,but also represent the transformation of government political functions,the legalization of social management,the controlling capacity of the government and the complex relations between state and the society.

Key words:The Republic of China; Nichan; the nationalist government; control; clearing

The Conflict between Political Needs and Justice:A Study of the Traitors’Property in the Republic of China(1922-1949)

FENG Bing

(Institute of Modern Chinese History,Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

K 26

A

1000-260X(2010)06-0137-07

2010-09-28

冯兵(1980—),男,河南西华人,华中师范大学博士研究生,从事中国近现代史研究。