中国石油战略问题思考和对策分析

2010-09-11赵安坤周秋媚

周 文,赵安坤,周秋媚

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610059,2.成都理工大学,成都 610059)

中国石油战略问题思考和对策分析

周 文1,2,赵安坤2,周秋媚2

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610059,2.成都理工大学,成都 610059)

目前,中国油气储量、产量有明显的上升,但天然气勘探开发明显滞后于世界其它国家,油气资源消耗中存在五个方面的问题。根据未来油气资源的需求,我国应调整石油消费结构,提高油气资源利用效益;不断提高天然气在我国能源利用的比例;开辟新的油气探区,保障中国海洋石油资源的权益;加强国外油气勘探开发,开展国际石油贸易;加强能源勘探开发、利用相关的立法,建立完善的石油战略储备制度;加强油气新能源的勘探开发和综合利用技术研究,增加油气来源的多元化。

石油战略;对策;油气勘探开发;国际石油贸易;能源立法;战略储备制度;油气新能源

纵观人类社会的发展历史,能源一直以来是“人类生存和发展的必须品”,是“社会维系发展的重要基础物质”。人类社会从18世纪初第一次工业革命以来,对能源的需求急剧上升,其中对油气需求在所有能源中处于突出的位置。多年的社会生产实践表明,油气是工业的“血液”和18世纪以来世界经济高速发展的“加速器”;油气是现代工业生产的重要化工原料,到目前为止,以油气为原料的化工产品已超过五千种,被广泛用于农业、交通运输、国防工业、材料工业、电子工业、化学工业、航空工业和人们日常生活等各个领域。油气资源已被视为“国家重要的战略资源”。

由于近30年的粗放发展,油气资源问题突出,已成为制约国民经济发展重要瓶颈。作为能源方面学者,使我们不得不思考未来10年,甚至更长时间,如何发展中国的石油工业?以保证我国未来能源安全,以满足国家经济高速的发展。按照“国家中长期科学和技术发展规划纲要”(2006)要求,国家能源开发、利用位于前三项优先发展项目,为了解决我国能源的可持续发展并与世界同步发展问题,就必须制订一个既适应经济全球化和环境全球化形势的又符合我国国情的能源发展战略,这是21世纪初叶我国必须解决并且能够解决的问题。笔者拟分析我国目前油气资源现状,分析油气资源消耗中存在的问题,以科学发展观为指导,思考中国未来发展的油气战略问题,提出今后发展的应对措施。

一、中国油气资源现状及问题

1.油气资源现状

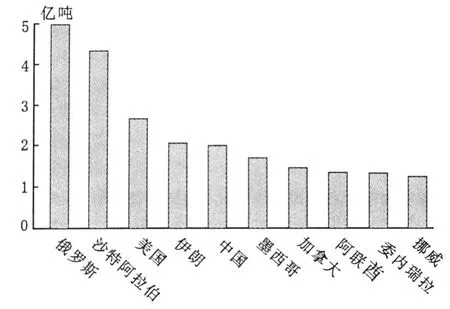

到2008年,中国的石油探明储量为33亿吨[1、2],世界排 10 位 (表 1),占世界总探明储量的3.34%;2007年,石油产量 183.7百万吨,居世界第 5位(图 1),占世界总产量的 4.7%。2003年中国的天然气探明储量15100亿立方米,占世界总探明储量不到1%,天然气产量近500亿立方米,占世界总产量不到0.5%。总的来看,近年来随着油气勘探、开发力度的加大,国内油气储量、产量有明显的上升,但天然气勘探开发明显滞后于世界其它国家。

图1 2007年世界主要产油国的石油产量

2.油气资源消耗中存在的问题

改革开放30年来,随着国家经济快速发展,油气能源的消耗量逐年递增。现有资料分析,目前中国油气消耗存在以下特点及问题:

表1 世界主要国家2008年原油探明储量,2007年石油产量

(1)油气消费量惊人 目前,中国的石油消费量居世界第2位,每天消费石油近450万桶,占全球消费量的近8%,仅次于美国的25.48%,中国已成为世界能源消耗大国。

(2)进口依赖性强 从1993年开始,中国成为石油的净进口国,到 2007年[1、2],产量在 1.8~2.0亿吨之间,石油进口1.968亿吨,进逼2亿吨,石油对外的依存度近50%左右,高于早前的预期(表2)。随着油气需求量不断上升,预测2020年中国的石油需求量达到5.3~5.7亿吨[3],年产量达到2.5~2.7亿吨,加上进口量2.3~3.0亿吨才能满足要求,对外的依存度将达到60%以上(表2)。石油安全形式十分严重,我们有必要重新考虑石油安全及其带来的经济和社会风险。

(3)油气供需矛盾日益突出 我国石油资源量居世界第10位,但人均石油资源为世界平均水平的17.6%,人均剩余储量为世界平均水平的10.9%。剩余储量储采比约为世界平均水平的一半。目前我国天然气产量不到世界总产量的0.5%,人均消费天然气仅为世界平均水平的5%左右。因此,总的人均油气占有量相对世界水平是很低的,按目前的发展水平和我国的油气生产能力看,未来10年我国石油供应不足的矛盾日趋突出。

表2 我国石油未来消费状况预测

(4)油气利用率低 中国人口占世界1/5,2008年GDP总量只占世界5%左右,但30来的经济粗放发展,带来的是,单位 GDP的增长能耗远低于发达国家,甚至也低于同是发展中国家的印度,且有逐年上升趋势。如1997年,我国每千美元国民生产总值的石油消耗为0.26吨,大体相当于日本的3.3倍,美国的 2倍,印度的1.2倍[4、5],到2007年,单位能耗水平上升到是日本的7倍、美国的6倍、印度的3倍[5]。高能耗是目前国家经济发展的现实问题,也是影响可持续发展的重要方面。

(5)油气污染问题日趋严重 油气资源的勘探开发、油气长距离输送以及油气加工过程等都会对环境带来破坏和影响,有的还非常严重,致使土质严重酸碱化、水质和空气污染,影响了局部地区的土壤和生态环境。但油气资源勘探开发引起的环境问题尚未引起各方面的高度重视,在勘探开发中有效地保护生态环境的意识还有待进一步加强。另一方面石油资源消费过程中,有关CO2排放问题日现突出,2008年,中国正式取代美国成为世界上最大的CO2的排放国[6]。

二、中国油气资源战略与对策思考

1.调整石油消费结构,提高油气资源利用效益

我国石油利用效率低,是不合理用油比较严重的国家。与国际通行的石油消费强度比较,可以看到,1990年我国的石油消费强度为0.27,分别是美国的2.4倍,英国的3.7倍,法国的3.3倍,德国的3.2倍,日本的4.5倍,石油利用效率是很落后的[7]。2003年我国石油消费强度为0.19,与1990年相比,降低了27.6%,仅次于英国的28.8%的降幅,高于美国的20%,法国的17.1%,德国的22.4%和日本的15%,可以说在石油消费效率方面,我国取得了不小的进步[7]。但是我们从2003年的数据来看,我国的石油消费强度系数仍然是美国的2.2倍,英国的3.7倍,日本的3.8倍,我国石油利用效率仍然较低。

2007年下半年以来,世界金融危机给我国经济带来冲击的同时,也为调整我国的产业政策和布局带来了机遇。从1990~2003年各行业消费石油总量看,我国石油主要消费在工业部门,其次是交通运输业、农业、商业和生活消费等部门。其中,工业石油消费占全国石油消费总量的比重一直保持在50%以上;交通运输石油消费量仅次于工业,占25%左右;农、林、牧、渔、水利业石油消费占石油总消费量的比重在6.67%~9%之间;生活消费石油占石油消费总量的比重仅为6%左右[6、7]。今后我国的产业结构调整必须坚持低能耗、低油耗和优化能耗、油耗的基本方针,提高能耗较低的高技术产业、装备制造业、服务业的比重。同时降低钢铁、电解铝等高耗能产业比重,根据节能型消费结构的要求来构造今后相应的产业结构和布局。

在中国汽车工业高速发展的今天,对于耗油的汽车工业,特别是家庭用汽车工业,我们应该抛弃排量越大越阔气的“面子”意识,提倡和支持小排量、节能型汽车的研发和推广,努力降低单位 GDP能耗,减低CO2排放量,降低环境压力。由于中国人口多,经济发展后,家庭汽车拥有量急剧增加,目前小汽车已由城市向农村快速扩张。在京都(议定书)下,作为CO2排放大国,认真研究CO2的收集和储存(CCS)问题及相关的立法已迫在眉睫。

2.不断提高天然气在我国能源利用中的比例

在未来的油气工业发展中,要重视天然气资源勘探开发,使该资源在油气资源的消费结构中比例不断提高[8、9]。从国家2002年实施的“西气东输”一期工程完成以来,中国东部从北京到上海的京津和长江三角洲两个经济圈受益十分巨大,“西气东输”二期工程已开工建设,有望对东南沿海地区和珠江口三角洲经济圈及香港、澳门的经济发展和国防事业提供重要的能源支持。

四川盆地天然气资源丰富,2008年,盆地探明的天然气资源量达到14000亿立方米左右,加上预测储量达到22000亿立方米。国家新一轮油气资源评价的结果,四川盆地常规天然气资源量达到近80000亿立方米,探明率约25%左右,资源潜力十分巨大。从2005年以来中石油、中石化集团公司,针对包括四川盆地在内的中上杨子地区展开了大规模的海相天然气勘探和研究,这一地区的天然气资源潜力有望进一步的大规模提升。因此,我们建议国家“西气东输”二期工程中可以考虑论证,由陕西榆林(靖边)接西安,再接成都、重庆,由重庆出“川”到武汉,至长沙、南宁到广州的二期工程“支线方案”。将四川地区的天然气资源纳入整个“西气东输”体系中,构成“西气东输”南线,逐步形成国内大型输气网络的初步格局,带动成渝地区、华中南部地区的经济发展。另一方面,积极建设从俄罗斯到东北、从哈萨克斯坦中亚到西北的输气干线,通过建设逐渐形成纵贯南北、横穿东西、连接海外的天然气管网。

3.开辟新的油气探区,保障中国海洋石油资源的权益

未来20年,中国的油气资源需求量是巨大的,立足国内是首要的问题。目前要加大东部主要含油气盆地勘探开发的同时,大力发展西部盆地的油气勘探开发[9],近年如鄂尔多斯盆地、四川盆地、准葛尔盆地、塔里木盆地等的勘探取得了许多重大突破,但盆地总的石油探明率还很低,油气资源潜力巨大,应该逐渐加大勘探力度。

除上述地区外,我们应该重视陆上“两大新领域”和海上的油气勘探开发工作。陆上“两大领域”是指:其一青藏地区油气领域,新一轮资源量评价结果表明,青藏地区常规石油资源量达到近120亿吨,天然气资源量达到近30000亿立方米,是中国未来20年油气勘探潜力地区;其二是南方海相碳酸盐岩油气领域,具估算,该区的天然气资源量在20000立方米左右,也应该作为中国未来20年油气勘探潜力地区。

中国沿海的油气勘探工作,早在20年前就大规模展开,但总体上进展缓慢,原因多种方面,其中最主要的因素是,在东海、南海地区,海洋权益与周边国家存在重大“争议”,由于我国的综合实力还不高,特别是海军实力相对世界大国美国还有大的差距,加上我国到目前为止对海洋权益的立法等相对滞后,带来的后果十分严重。近来,日本在东海油气勘探开发问题、钓鱼岛问题,菲律宾、马来西亚、越南、文莱等在南海问题上,在美国暗中支持下,都向中国“发难”,加剧了这些地区的紧张局势。东海盆地油气资源丰富,最新的石油资源评价结果表明在100亿吨左右,中国南海的石油地质资源量在200亿吨左右,属于世界四大海洋油气聚集中心之一,业界称为“第三个波斯湾”。

因此,我国石油开发转身海疆是国家战略取向,如何维护中国东海、南海等海洋权益,从中国和平崛起的高度制定并实施海洋能源开发战略,保障这些地区中国油气勘探开发权利,是目前国家急需解决的重大问题之一。

4.加强国外油气勘探开发,开展国际石油贸易

我国石油工业走出国门,始于上个世纪90年中期。由于世界其它国家存在大量的油气资源,因此实施中国石油企业的跨国石油勘探、开发是未来满足我国经济建设需要的油气资源来源的重要方面[10]。

世界石油期货价格不稳定性大,油气定价权主要在美国、欧佩克等集团手中[10],美国及西方等国家对我国发展的“牵制战略”至今为止没有任何改变的迹象。美国的世界霸权选择在能源霸权,全球能源霸权的核心是石油霸权[11]。例如,美国在2006~2007年短期能源战略是利用高盛等金融集团炒高世界油价,对中国的海外石油供给造成极大困难,并以此大量消耗中国的外汇储备,到2008年8月,因俄罗斯“入侵”美国的“盟友”格鲁吉亚,高油价“养肥”了俄罗斯这个对手,是美国人从来都不愿意的,油价的快速降低,不仅打击了以出口石油为主的“对手”国家(如俄罗斯、伊朗等),也对在海外有一定规模的中国油气勘探开发带来了不小的冲击。

因此,在海外建立稳定的石油生产基地的意义,不仅在于提高国外油气来源的安全性,减少国际油价上涨对我国经济的严重影响,也是我国石油企业发展的需要,能为我国石油企业的技术、劳动、设备出口创造条件[8],有利于我国石油行业的国际化经营和逐渐减轻和“摆脱”美国等西方国家在油气资源方面对我们的战略“牵制”。

不可回避的是,跨国油气勘探开发也存在一定的困难和挑战,首先是获得项目的难度大,代价高;其次跨国油气勘探开发存在着较大的政治风险和经济风险。二十世纪90年代以来,国外的油气勘探开发,逐渐形成了北非、中亚-俄罗斯、南美和南亚4个战略发展区。截至2002年底,中国石油企业与26个国家累计签订石油合同项目40个,其中,陆上石油勘探开发、技术或商务项目31个,海上石油勘探开发项目5个,管道项目2个,炼油和化工项目各1个。2003年三大石油公司又新签订了十几个油气项目合同。2002年油气作业产量2250万吨油当量,比上年增加600多万吨,油气权益产量1700万吨油当量,同比增长80%以上。总结上述经验,在此方面我们可以采取的对策是并购、参股、投标并举的途径;油气项目的多元化方式;新老油田、油气勘探开发、常规油与非常规油并举的策略;突出重点国家,兼顾非重点国家,与国际石油公司和其它国家的石油公司建立战略联盟等对策。以期,在未来10年,在国外建立相对稳定的石油供应基地。

在原油和成品油进口贸易方面,目前我国原油和成品油基本上都是以现货方式从国际市场采购,并且各大石油公司分散采购,没有形成合力[10]。同时,进口油的运输通道存在严重的安全隐患,我国自身也缺乏海运能力。目前,我国进口石油中70%至80%需要经过马六甲海峡运输,经过这里运输石油的风险主要是,一旦发生战争,海峡很容易被控制;其次是时常有海盗出没,过往船只的安全受到威胁。我国进口石油运输的另一重要通道就是巴拿马运河,但巴拿马运河的运输量已不能满足需要。

在贸易方面应该采取的对策是:第一,成品油的现货与期货相结合贸易策略。期货(纸货)可规避一些市场风险,但也同样存在风险。我国应积极培养期货交易人才。先从小额期货做起,积累经验。同时,应制定期货运作的制度。以现货方式买油时,应在各石油公司之间建立协调机制[10];第二,石油来源的多元化。目前我国以中东为主油源的现实难以改变,但正在努力实现多元化,还应增加非洲、俄罗斯和哈萨克斯坦的石油来源,远期应增加委内瑞拉重油和加拿大的油砂,从委内瑞拉购买更多的石油;第三,增大海运能力和管输能力,构建新的管输体系。海运将是石油运输的主要方式,应改变我国油轮运力小和油轮吨位小的现状。还应充分利用已建或在建的陆地输油管道,扩大哈萨克斯坦至中国管线的运输能力,力争俄罗斯至中国的“安大管线”的实现。委内瑞拉计划修建从其国内开始直至太平洋的输油管道,我国政府有关部门应抓住机遇,尽力促成输油管道的建设。有关巴基斯坦的输油管道建设论证、缅甸输油管道论证都应该纳入整个国外进入中国的输油管建设体系;第四,研究国际石油供应国的变化趋势[3]。20年后世界石油供应国可能主要集中于中东、俄罗斯、西非、委内瑞拉、北非、墨西哥、加拿大等少数国家。加大对这些国家的石油资源、政策、战略研究,及时调整我们的对策。

通过国家实力不断提升和国际石油勘探开发权,逐步提高我们在国际上的油气定价权。

5.加强能源勘探开发、利用相关的立法,建立完善的“石油战略储备制度”

从上个世纪70年代初的第一次世界石油危机以来,西方许多国家,包括韩国、印度等许多发展中国家,为应对石油危机对本国经济、社会造成的冲击,相应地都建立比较完善的有关能源勘探开发和综合利用的立法和“石油战略储备制度”[11]。包括两个重要方面:石油战略储备体系和战略储备油气田。

如美国于1975年12月22日,总统福特签署《能源政策和储备法》(简称 EPCT),开始实施战略石油储备计划(简称 SPS,STRATEGIC PETROL EUM RESERVE)。通过近10年时间石油储备的建立,战略储备总容量为7亿桶,储备最高年份的是在1994年,曾经达到过5.92亿桶。目前存量为5.989亿桶,创历史新高,向布什总统要求的7亿桶存量迈进,这个储备量相当于美国50天进口量,加上美国石油企业的储备,可以维持最多150天的紧急状况[12]。

日本是世界四大石油消费国之一,自20世纪70年代起开始建立大量的战略石油储备[13],并于1975年制定了“石油储备法”,在1992年日本的石油总储备量为8000万吨,相当于其111天的石油消费需要,成为世界第二大石油储备国。到1997年,日本政府的储备可供154天使用。加上民间储备,总量达到9722万立升。

1966年联邦德国开始建立义务储备。1974年,德国制定了《能源安全法》[12]。1978年德国制定了《石油储备法》,并于1987年和1998年进行了修订,对石油储备组织、储备义务做了明确规定。实际储备规模合计达到110天的全国消费量。欧盟能源专员毕博斯2005年03月04日称,欧洲应该将石油储备期限从90天延长至120天。

韩国自90年代初,开始建立战略石油储备计划[5]。到2002年,国家储备石油达13887.1×104桶,成品油 1478.9×104桶,液化石油 36.0×104吨。储备可供63天使用。韩国政府为防备油价不断上涨,2007年3月5日决定到2008年把石油储备量从现在的109天使用量增加到135天使用量,并且,通过海外开采筹措到的原油比例也提高到10%。

从2001年以来,国家已经启动国家战略石油储备、地方石油储备、企业商业储备和中小型公司石油储备为主体构成的中国四级石油储备体系化建设。中国于2004年开始建设首期建设四个沿海石油战略储备库,分别是青岛黄岛、大连新港、宁波镇海、舟山岙山,其中,镇海、舟山基地目前已开始注油。第二批储备基地正在规划中。目前中国石油系统的内部原油综合储备天数仍然只有约21天,远远不足以应付紧急事件的发生。国家计委拟定中国石油储备由政府与企业共担,基地初步选在广东大亚湾,企业储备方面主要由中石化集团和中石油集团负责。

国家战略储备油气田是非常重要能源储备战略制度。国外,特别是美国战略储备油田或天然气田制度在上个世界70年代就开始实施。战略储备油气田除在内陆部分地区外,主要分布在阿拉斯加和佛罗里达等沿海地区。

中国过去没有战略储备油田或天然气田,目前国家已经基本确定将新疆﹑陕甘宁﹑川渝﹑青海四大油气区作为中国的四大战略储备田。国家将有计划地将某些已探明或开发早期的油田(天然气田)封存或减量开采,作为战略储备资源。

国家目前急需完善有关石油勘探开发及资源利用方面的立法,依法来降低能耗、构建完备石油战略体系,这方面,我们要走路还很长。

6.加强油气新能源的勘探开发和综合利用技术研究,增加油气来源的多元化

加强新能源的研究、利用、开发是21世纪以来全球范围内在能源领域采取重大举措。也是人类社会减小对常规“化石能源”依赖过高,从而出现目前能源危机、全球气候变暖等问题的解决途径之一。

新能源含义广,包括生物能、风能、核能、太阳能、地热能、潮汐能、波浪能、煤层气、深源气资源等。其中与油气相关的新能源主要包括:天然气新能源包括煤层气、页岩气、水溶气、深源气、生物气、天然水合物等;石油方面的新能源包括生物(石)油、油砂、油页岩、煤化油等。国外对许多油气新能源展开了广泛的研究,在多个方面进入开发和综合利用期,如加拿大西部阿尔伯达省油砂评价结果重油地质储量1.7万亿标准桶(0.23万亿吨),技术可采储量3000亿标准桶(410.96亿吨),投入露天开发多年,使加拿大石油年产量由过去第20几位上升到2007年的第6位(表1)。委内瑞拉油砂评价重油地质储量1.2万亿标准桶(0.16万亿吨),技术可采储量:2720亿标准桶(372.60亿吨),也处于大规模开采期。

国内,从2004年新一轮油气资源评价就将与油气资源有关的新能源纳入了评价体系,从完成评价结果看,我国与油气有关的油砂、油页岩、煤层气等资源潜力巨大。就目前我们的研究结果看,我国除上述资源巨大外,页岩气、水溶气、深源气都有巨大的资源潜力,如四川盆地水溶气地质储量估计值为2.38×1012m3,随着研究的深入,有关资源量应该逐渐上升。这些新能源已成为未来20年我国油气资源的重要来源。因此,加强油气新能源的勘探开发和综合利用技术研究刻不容缓,对于我国的油气来源多元化和战略安全十分重要。

2000年以来,国际上对生物能源的研究、开发、利用十分重视[9]。生物能源含盖的领域十分广阔。从原料来源我们可以分为,粮食作物来源型(又可以分为粮食类来源型、作物废弃物来源型),天然植物来源型、微生物来源型等多种类型。

粮食类来源型中,主要有生物柴油和工业用乙醇等。生物柴油是可再生能源,它以植物油脂、工程微藻油脂、动物油脂以及废餐饮油等为原料制成的液体燃料。如何获得丰富、廉价、可作为能源用途的植物油料资源是生物柴油产业化必须解决的关键问题。目前,我国现有生物柴油企业的主要原材料来源均取自于植物油下脚料或城市地沟油、泔水油,但下脚料资源总量有限,远远不能满足生物柴油产业快速发展对原料的需要,并且面临与日化行业争抢原材料资源的问题;另一方面,由于我国人口多,人均耕地少,人均消耗可食用油脂数只相当于发达国家的三分之一,在食用的植物油都需要大量进口的今天,大力发展生物柴油技术是不现实的。燃料乙醇方面,目前,巴西和美国的燃料乙醇产量占全球产量的70%,是燃料乙醇主要生产和消费国[9]。数据显示,生产1吨燃料乙醇,大约只需要3.3吨玉米、7吨木薯、10吨红薯、15~16吨甜高粱。由于燃料乙醇生产出现与人“争粮”的局面,造成2006~2007年世界的粮食危机。非粮食燃料乙醇工业发展,目前原料主要是木薯,我国广西生产20万吨燃料乙醇,需要鲜木薯约140万吨,占当地木薯产量的20%以上,也存在与养殖业争原料等问题。因此,对于人口大国的中国来讲,大规模发展燃料乙醇是十分不现实的,影响国家粮食安全、同时带来问题很多。

天然植物来源型,如麻风树作为生物柴油主要原料。这类来源,客观上讲主要的压力来自环境保护方面。由于需求量大,人工种植要求的面积十分巨大,种植区有与粮食耕地或其它植物种植争夺土地的问题,以及一个自然区物种自然选择的问题,短期的大面“收获”,存在的环境问题等,都是发展这一工业应该关注的重要问题。根据联合国能源属的研究,生物能源的大规模实施,给环境保护带来负面影响巨大,应该慎重发展。

目前,国内生物能源发展迅速,但总的看,发展混乱,相关的研究严重滞后,如生物原料与粮食产业、与畜牧产业、与生态环境等关系,急需有关的系统评价。我们认为在评价的基础上,再结合中国的国情,制定科学的发展规划、开展相应的立法调查,尽快建立完善、规范的发展制度和法律体系,是目前国家生物能源领域面临重大问题。

三、结论

综上所述,未来的中国的油气能源工业发展,从战略发展角度存在许多急需解决的问题。在未来20年的国家经济建设中,在能源领域,我们必须以科学发展观为指导,始终贯彻“坚持节约优先、立足国内、多元发展 、依靠科技、保护环境 、互利合作”[14]的能源工业发展方针,走中国油气资源科学发展道路,才能保障中国的油气战略安全,实现我国国民经济长期、健康、稳定发展。

[1]龚金双.2004年中国石油需求分析及2005年展望[J].国际石油经济,2005,(04).

[2]费立伟.世界主要石油进口国家石油战略研究[D].北京:对外经济贸易大学,2007.

[3]吴磊.中国石油安全面临的挑战与对策[J].当代石油石化,2004,(12).

[4]韩平,孙永生.2004年我国原油和石油产品进出口分析[J].当代石油石化,2005,(03).

[5]汪燮卿.我国节约用油问题探讨[J].当代石油石化,2004,(02).

[6]杨光海.我国石油开采业可持续发展战略研究[D].北京:中国地质大学(北京),2007

[7]宣能啸.我国能效问题分析[J].中国能源,2004,(09).

[8]丁锋.我国油气资源勘探开发战略研究[D].北京:中国地质大学(北京),2007.

[9]吴巧生.中国可持续发展油气资源安全系统研究[D].北京:中国地质大学,2004.

[10]周桂桢,董纪昌,高鹏.我国石油企业国际化进入策略研究[J].国际商务-(对外经济贸易大学学报),2006,(05)

[11]刘佩成.国际油价暴涨的原因走势及战略对策[J].当代石油石化,2004,(11).

[12]刘明.美国、日本和欧盟的石油政策和能源战略[J].中国能源,2001,(08).

[13]王乐.日本的能源政策与能源安全[J].国际石油经济,2005,(02).

[14]习近平.习近平副主席在沙特吉达举行的国际能源会议上的讲话[Z].2008.

Abstract:Five key issues existed in the consumption and the current situation of oil and gas resources in China have been deeply and comprehensively analyzed in this paper.Besides,six strategic suggestions focusing on the demand of the oil and gas resource for the development of the country’s economy in the future have been proposed.The suggestions include:adjusting oil and gas consumption structure,improving oil and gas utilization efficiency,rising gas ratio in energy using in China,looking for new oil and gas exploration area and protecting the rights of China national offshore oil resources,strengthening oil and gas exploration and exploitation in foreign countries and operating international oil trade,strengthening energy exploration and exploitation and using the relevant legislation to establish a sound strategic oil reserve system,and strengthening comprehensive utilization technology,the exploration and exploitation of new energy and to increase the diversification of oil and gas sources.The measures have been proposed by the author to provide suggestions to development energy strategies for the nation,particularly provide an important reference to formulate the strategies and policies of oil and gas resources.

Key words:Oil strategy;Countermeasures;Oil and gas exploration and exploitation;International oil trade;Energy-related legislation;Strategic oil reserve system;New energy resource

Reflections and Countermeasures on China’s Oil Strategy

ZHOU Wen1,2,ZHAO An-kun2,ZHOU Qiu-mei2

(1.State Key Laboratory Of Oil And Gas Reservoir Geology And Exploitation;2.Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China)

F416.2

A

1672-0539(2010)03-057-07

2010-06-10

周文(1963-),男,贵州安顺人,成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室教授,博导,研究方向为油气战略研究。