汶川8.0级地震前地震空间相关长度变化特征①

2010-09-09荣代潞李亚荣

荣代潞,李亚荣

(中国地震局兰州地震研究所,甘肃兰州 730000)

汶川8.0级地震前地震空间相关长度变化特征①

荣代潞,李亚荣

(中国地震局兰州地震研究所,甘肃兰州 730000)

分析了汶川8.0级地震前的地震空间长度的时空演变。在计算空间相关长度过程中采用长轴与孕震区主要断裂走向一致的椭圆型空间窗,并设计了优化程序。在本次特大地震前观测到了增长的地震空间相关长度。利用合成地震目录对结果进行了显著性检验,结果否定了零假设,表明观察到的模型不是由随机数据干扰造成的,这一观点的置信水平被证实为93.9%。

汶川8.0级地震;地震空间相关长度;临界区域;显著性检验;置信水平

Abstract:The time-space evolution of seismic correlation length before WenchuanM8.0 earthquake is analyzed.We use ellipse which long axis is coincident with the strike of main fault belt in source area as the spatial window in analyzing on growing correlation length,and design the corresponding optimization procedure.The result shows that the growing correlation length before Wenchuan earthquake could be observed,and the significance of result is tested by the random synthetic seismic catalog.The result rejects the null hypothesis for the catalog and shows that the observed patterns are not a consequence of random fluctuations,with 93.9%confidence levels.

Key words:WenchuanM8.0 earthquake;Seismic correlation length;Critical region;Significance test;Confidence level

0 引言

在地震孕育过程中由于震源及附近地区的应力积累造成中小地震的发生具有一定程度的关联性,这时这些地震之间的距离就是所谓地震空间相关长度。这是大地震前震源及附近地区依赖于时间的破裂所产生的一种地震活动的长程关联现象,它是地震作为一种自组织临界系统所表现的一种重要特征。

根据临界点特征,地震释放的加速是由空间相关长度的增长造成的。按照这一观点,小的破裂只有在空间相关长度达到临界值时才能发展成为大地震。在大地震的孕育过程中,应力从较大规模的重新分布建立了一种长程相关性。因此在高度相关的应力场中小的破裂可以越过障碍发展成为大地震,而在相关性不大的应力场中破裂过程停止得比较早。当达到临界程度时,该系统可能保持接近这种状态。这样的特征称为自组织临界性。我们可以直接检测大地震前空间相关长度的增长,从而判断地震孕育系统是否达到了临界。

在应力场作用下的地壳中中小地震的分布反映了区域应力场的实际状态,在大面积相关的应力场中一次地震很可能触发较远距离的地震。例如在裂隙的一端发生地震,这种应力的变化可以通过裂隙传播到另一端。如果(孕震)系统远离临界点,小裂隙随机分布,则震中分布也大致是均匀的。在临界点附近较长裂隙的出现是较长的应力转移成为可能,因此在接近临界点时震中的分布会发生变化,在这个过程中产生地震的空间相关长度随时间增长的现象。

2001年,Zoller等[1]用此方法研究了美国加州北纬32°~40°之间1952年来发生的 9次 M ≥6.5地震前地震活动相关长度的增长现象。荣代潞等[2]研究了近17年来甘肃及邻近地区6次6级左右的地震,发现在震前都不同程度存在相关长度增长的现象。李亚荣等[3]研究了甘肃及邻近的6个地区相关长度变化的时间进程,在此基础上在震前对2003年10月25日山丹-民乐6.1级地震的发震地点进行了成功的预测。从他们的结果可以看出,这一现象有可能作为一个地区中强地震前地震活动性方面的预测指标。

2008年5月12日在四川汶川发生了震惊世界的8级特大地震。本文对本次地震前地震空间相关长度的变化进行回顾性检验,以对今后特大地震的预测提供参考。

1 地震空间相关长度

1.1 基本原理

如果一种系统接近临界点,根据幂次律,相关长度ξ应增长[4]式中k为正数;tf是系统破裂(地震发生)的时间。从地震目录中估算相关长度的方法是用Frohlich和Davis[5]引进的单链群分析方法(Single-link cluster analysis,SLC)。单链群分析法可以在全局和局部区域的不同层次上定义群或分立事件之间的特征尺度,因此可以从数学上表达事件之间或事件组之间的相互关系。并且单链群分析的结果形成一种线性的链接,对地震这种常常沿线性构造(例如大断裂)发生的现象是一种很好的分析方法。对于某一区域分布的一定数目的地震,它们之间的距离的特征尺度即所谓空间相关长度。为了得到相关长度的时间演化进程,使用滑动时间窗方法就可得到主震发生前一段时间内相关长度随时间的演化过程。如果这种演化进程在主震发生前有加速增长的现象,可以用式(1)进行幂次律拟合。

Zoller等[1]对加州1952年以来发生的所有 M≥6.5地震的系统分析中,选择半径为 R的圆形区域为空间窗。考虑到在大面积相关的应力场中孕震区域内断层的存在使较远的应力转移成为可能,本文选取长轴与震源区主要断层走向一致的椭圆形为空间窗,并对其进行优化,以便对相关长度增长进行最佳观测。

1.2 计算参数和优化程序

(1)空间窗的选取。孕震区的物理系统大小直接与空间的相关长度有关。通常在孕震区分布有活动断裂,地壳中增长的应力主要在断裂带及其附近区域进行转移传递,因此主震发生前的应力增强过程中发生的地震主要沿断裂带分布,地震的相关长度沿断裂带要比其他方向相对要大。所以沿断裂带选取一定区域的空间窗来计算空间相关长度应该是更合理一些。

选择中心位于主震的椭圆形区域,其长轴方向与该区的主要断裂走向一致。在优化过程中椭圆形的长轴(平行于断裂)取值 a1~ am,步长Δa;短轴(垂直于断裂)取值 b1~ bn,步长Δb。通常 am>bn。总的组合 N=m×n个椭圆形,对于这N个椭圆形分别计算相关长度。

孕震区的物理系统大小还与主震震级有关,也就是与主震的破裂尺度有关。针对不同地区已经有许多震级和破裂尺度之间的经验关系,郭增建等[6]得出适合中国大陆西部的经验关系 M=3.3+2.1 logL。对于6级地震L≈20 km。因此我们取 a1=10 km,am=300 km,步长Δa=5 km,m=59;b1=5 km,bn=100 km,步长Δb=5 km,n=20。总共有 N=1 180个椭圆形区域。

(2)时间窗的选取。对主震前计算出来的相关长度用式(1)在区间[t0~tf]进行幂次律拟合,这里t0是一个自由参数。由于相关长度增长只有在主震发生前一段时间(通常是数年)才能观测得到,我们取t0为主震前6年的时间。

(3)优化程序。对于某一次地震,在选定的空间窗区域内计算相关长度并进行幂次律拟合,同时进行线性拟合,然后定义一个曲率参数

这里(RMS)powerlaw为根据式(1)进行幂次率拟合的均方根差;(RMS)linear为相同资料进行线性拟合的均方差。当相关长度可以用幂次率拟合时,C值小;相反,如果相关长度未发生加速增长,C值接近1。对所有的 N个椭圆形计算C值。为了减少空间窗的自由参数,我们将椭圆形面积作为一个圆的面积,其半径为空间窗的等效半径 Re。这样可以画出曲率参数 C和区域尺寸(Re)的函数图。注意在所选取的椭圆形空间窗中,有面积相等但是包含不同地震,因而 C值不同的情况,此时取其中较小的 C值为这个面积下的C值。空间窗的最优半径对应最小的 C值,此时的空间窗的大小即为临界区域。

在得到C值最小的椭圆形临界区后,对椭圆的长轴方位角进行了进一步的优化:首先选取与主震附近主要断裂走向大致一致的长轴方向,得到最小C值的临界区;然后以此为基础,进行正负20°的旋转,步长5°,以确认所得到的 C值为最小;如果在一个新的方位角得到更小的C值,就以这个方位角为基础重复上面对椭圆的大小进行优化的程序,直到得到最小的C值为止。

(4)起始震级。起始震级的选取对结果有一定的影响。我们对所用的地震目录用古登堡公式[7]进行完备性检验,得到所用资料的截止震级。为资料可靠取大于其截止震级作为起始震级。

2 资料

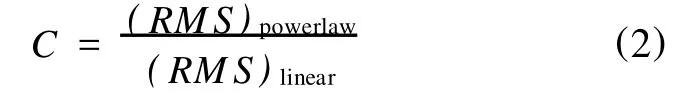

地震目录取自中国地震局台网中心的全国地震目录。研究区域为 101°~106°E,29°~33°N,地震活动取2002年1月1日-2008年5月12日(图1)。

图1 研究区断层和地震分布(2002年1月1日-2008年5月12日,椭圆形为临界区域)Fig.1 Distribution of faults and epicenters in the research area(from 2002-01-01 to 2008-05-12,the ellipse is critical region).

在图1中我们加进了区域内的主要活断层分布(邓起东等[8-10]),主要为青藏高原东缘分布的龙门山活动断裂带,总体走向NE。

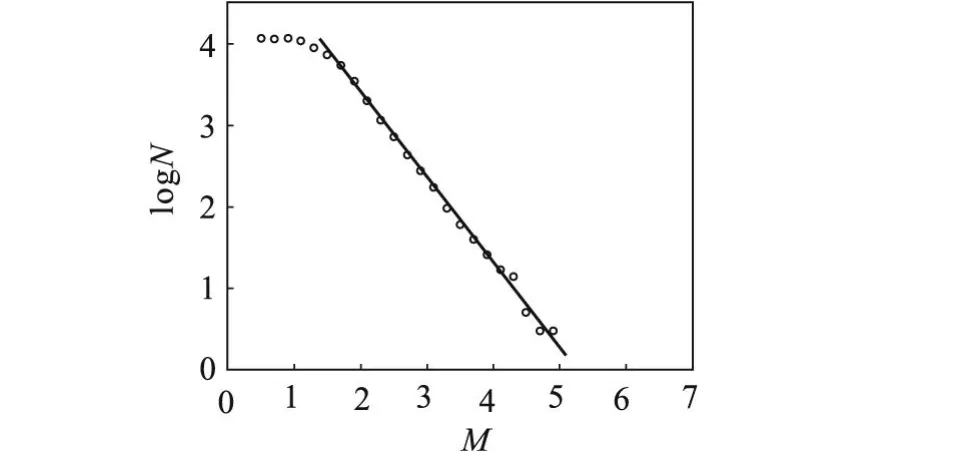

地震目录完备性检验:根据古登堡公式研究区(102°~105°E,30°~33°N)的震级 - 频度分布如图 2所示。可以看出其截止震级为 Mcut=1.5。我们取Mmin=3.0为起始震级。

3 临界区域和相关长度计算结果和合成地震目录统计检验

图3是本次地震前相关长度的变化。图中 Re为椭圆型区域的等效半径;C为曲率参数;k为幂次率拟合ξ(t)~(tf-t)-k中的指数值,这些参数列于表1中。图4表示对本次地震决定椭圆型临界区域半径及长轴方位角的最小曲率参数C的优化过程。

表1 汶川8.0级地震的参数和分析结果

图2 研究区震级-频度图 (2002-2008年)Fig.2 The magnitude-frequency plot of the research area(from 2002 to 2008).

图3 汶川8.0级地震前相关长度的时间进程Fig.3 Time evolution of correlation length before the WenchuanMS8.0 earthquake.

我们使用的优化程序根据真实的地震目录的时空分布鉴别出在主震前的相关长度增长。问题是这种优化程序是否在任何其它的随机地震目录中也能检测出这样一种增长。也就是说是否在所研究的地震观测到的相关长度增长简单地是由于我们的程序中数据选择和数据拟合所产生的结果?使用合成的地震目录可以估算源于程序本身的假模型产生的结果的概率。

Zoller等[1]根据 Epstein和 Lomnitz[9]提出的随机地震模型得出合成地震目录。这种合成目录在时间上与泊松过程对应,并附有余震活动,震中与震级分布与实际的地震目录相同。完全随机的地震目录由纯粹的随机地震活动组成,每一个目录中的地震数目与真实的目录相同。合成事件的位置和时间从真实目录中的时空范围选择;震级从真实目录的震级分布随机选择。这个方法产生的合成目录与真

图4 汶川地震空间窗等效半径 Re(椭圆)和椭圆长轴方位角的优化过程Fig.4 The optimization process ofReand azimuth angle of long axis of ellipse in the spatial window of the Wenchuan earthquake.

实目录的数目和震级分布相同,但是不产生真实的空间或时间的群集行为。正如Zoller等[1]指出,这种空间和时间随机的合成地震目录显然不适用此项研究,因为实际地震目录中不均匀分布的震中可能造成对零假设的错误否定。主震前较大地震的余震序列的逐步停止也可以导致相关长度的增加。

所以本研究随机地震模型得出的合成地震目录。我们仍然应用 Zoller等的方法进行显著性检验,即:将优化程序应用于每个类型的合成目录,得出排除程序本身产生的相关长度增长的结果的概率。针对所研究的6次地震的空间和时间范围,我们采取如下步骤:

(1)以汶川8.0级地震震中为中心,在3°×3°的空间范围,时间从主震前6年到主震发生时为止,震级范围M≥3.0,生成1 000个随机地震模型得出的合成地震目录。

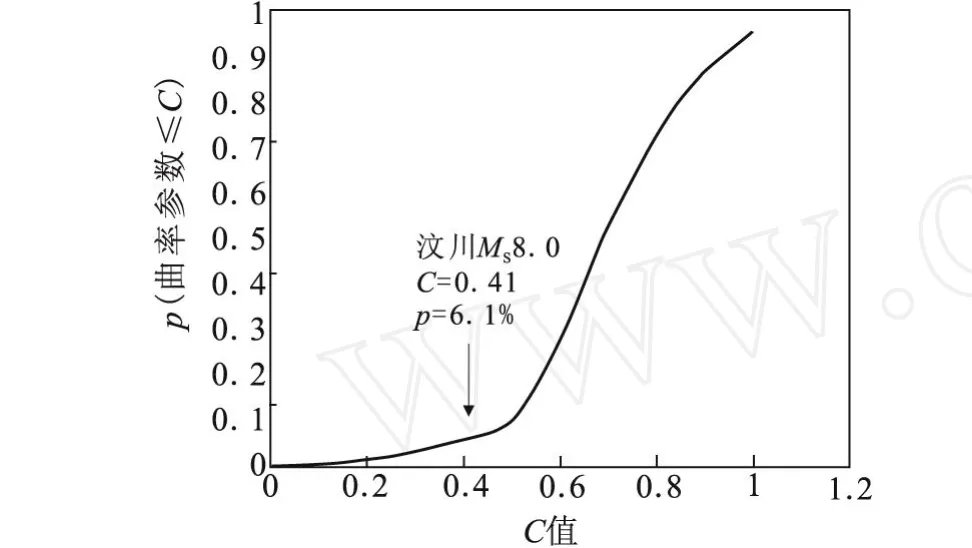

(2)在每一个合成目录中应用优化程序。从得出的1 000个值中,计算合成目录中发现曲率参数小于或等于某一值的累积概率 p,然后我们得到在随机地震目录中对于给定震级的基于1 000个目录的曲率参数小于或等于 C的累积概率分布。用优化程序在真实地震目录中得到曲率参数为 C,可以得到其对应的,从而得到否定零假设(相关长度的幂指数增长属于偶然发生)的置信水平。对于本次地震的结果列于表1。

对于本次地震生成的随机合成目录的累积概率分布曲线示于图5中。

图5 合成地震目录中曲率参数小于或等于C的累积概率曲线Fig.5 The probability distribution curve for a curbature parameter smaller than or equal toCin random earthquake catalog.

4 结论和讨论

(1)本文主要是在Zoller等[1]和荣代潞等[2]工作的基础上提出一种在研究主震前地震空间相关长度变化特征分析中选择空间窗的方法。我们采用了长轴与震源区主要断裂大致一致的椭圆形空间窗,并设计了相应的优化程序。

(2)从结果可以看出,所研究的汶川8.0级地震前观测到了相关长度增长的现象,这符合地震是临界点现象的假说。相关长度增长是地震特别是大地震前的一种地震活动时空变化的前兆现象,这种方法可以作为检测大震前中期和短期前兆变化的一种有效手段。

(3)进一步的工作应对这种方法的预测能力进行研究,因此式(1)中的 tf将成为一个新的拟合参数。另外格点搜索法可用于从地震目录中系统地提取发生相关长度增长的地区,从而对判断未来大震危险区提供参考。

[1] Zoller G,S Hainzl,J Kurths.Observation of growing correlation length as an indicator for critical point behavior prior to large earthquakes[J].J.Geophys.Res.,2001,106(2):2167-2175.

[2] 荣代潞,李亚荣,刘旭宙.甘肃及邻近地区几次中强地震前地震空间相关长度增长的研究[J].地震学报,2004,26(5):509-515.

[3] 李亚荣,荣代潞.中强地震前地震活动的长程关联及预测效果[J].甘肃科学学报,2007,19(3):66-70.

[4] Bruce A,D Wallace.Critical point phenomena:Universal physics at large length scales[A]∥P Davis,edit.The New Physics[G].NewYork:Cambridge Univ.Press,1989:236-267.

[5] Frohlich C,S D Davis.Single-link cluster analysis as a method to evaluate spatial and temporal properties of earthquake catalogues[J].Geophys.J.Int.,1990,100,19-32.

[6] 郭增建,秦保燕,徐文耀,等.震源孕育模式的初步讨论[J].地球物理学报,1973,16(1):43-49.

[7] Gutenberg B,C F Richter.Earthquake magnitude,intensity,energy and acceleration[J].Bull.Seismol.Soc.Am.,1956,46:105-145.

[8] 邓起东,张培震,冉勇康,等.中国活动构造基本特征[J].中国科学(D辑),2002,32(12):1020-1030.

[9] 胡亚轩,崔笃信,张希,等.用 GPS数据反演分析海原断裂带分段活动特征[J].西北地震学报,2009,31(3):227-230.

[10] 韩渭宾,蒋国芳.川青块体及其向面东方向运动的新证据[J].西北地震学报,2003,25(2):175-185.

[11] Epstein B,C Lomnitz.A model for the occurrence of large earthquakes[J].Nature,1966,211:954-956.

The changing Characteristics of Seismic Correlation Length before WenchuanM8.0 Earthquake

RONG Dai-lu,LI Ya-rong

(L anzhou Institute of Seismology,CEA,L anzhou 730000,China)

P315.75

A

1000-0844(2010)01-0054-05

2008-10-27

国家自然科学基金(40574026)和地震科学联合基金(D07024);兰州地震研究所论著编号:LC2008087

荣代潞(1945-),男(汉族),四川达州人,研究员,主要从事地球物理和地震学研究.