1785年玉门惠回堡地震的震灾特点与发震构造①

2010-09-09何文贵雷中生袁道阳张俊玲刘百篪

何文贵,雷中生,袁道阳,张俊玲,刘百篪

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃兰州 730000;

2.中国地震局地震预测研究所兰州科技创新基地,甘肃兰州 730000)

1785年玉门惠回堡地震的震灾特点与发震构造①

何文贵1,2,雷中生1,袁道阳1,2,张俊玲1,刘百篪1

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃兰州 730000;

2.中国地震局地震预测研究所兰州科技创新基地,甘肃兰州 730000)

对1785年玉门惠回堡地震的历史资料考证和现场考察表明:本次地震的重破坏区位于玉门惠回堡至赤金堡之间,集中在火烧沟一带,其震级可达63/4级,震中烈度Ⅸ度左右。在构造上震区位于河西走廊西端的酒西盆地内,其内发育了新民堡、阴洼山和玉门等多条全新世活动断层,性质以逆断为主。其中新民堡断层和阴洼山的位置和走向与1785年地震的等震线长轴方向最为接近,至今仍保存有部分地震形变带遗迹。综合分析认为1785年惠回堡地震应与该区的新民堡断层和阴洼山断层的最新活动有关。

惠回堡地震;历史地震;史料考证;发震构造;酒西盆地

Abstract:According to the detail textual research of the historical earthquake record and field investigation on Huihuipu earthquake in 1785 in Yumen city,Gansu province.It is found that the serious disaster area situated in Huoshaogou,between Huihuipu and Chijinpu.The magnitude of this earthquake isM63/4,and its epicenter intensity is about IX.Tectonically,the area lies in Jiuxi baisin,which is in western segment of Hexi Corridor.There are several Holocene faults developed in this area,such as Xinminpu fault、Yinwashan fault and Yumen fault,and so on.Most of them are reverse faults.Among them,the position and strike of Xinminpu fault are most consistent with the orientation of isoseismal long-axis of Huiningpu earthquake.And parts of deformation vestiges are still protected up to present.As analysing above,we consider that Xinminpu fault and Yinwashan fault is the seismogenic structure of Huihuipu earthquake in 1785.

Key words:Huihuipu earthquake;Historical earthquake;Textual research of historical records;Seismogenic fault;Jiuxi basin

0 引言

早期的历史地震研究工作主要依据史料的收集来确定地震的基本参数和震害特点等,由于缺少详细的考证和现场考古等研究工作,有部分地震参数不确切甚至是错误的[1]。近年来,国内外对历史地震资料的整理和考证研究日益重视[1-6]。作为历史地震多发的省份,甘肃省因地理位置偏远,交通不便等原因,有许多历史地震研究程度较低,参数不确切,发生在河西走廊西部的1785年惠回堡地震就是其中之一。

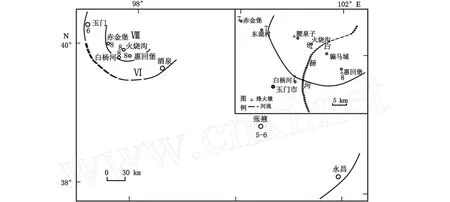

据史料记载,清乾隆五十年三月十日酉时,即公元1785年4月18日下午17~19点之间,在甘肃省玉门县人烟稀少的惠回堡(今新民堡)、白杨河、火烧沟、赤斤蒙古所(今赤金堡)一带发生了一次强烈地震。过去全国和陕甘宁青四省(区)的强地震目录均将其震中定在惠回堡一带 ,即 39.9°N、98.0°E,震级,震中烈度Ⅷ度(《陕甘宁青四省(区)强地震目录》定为Ⅷ度强),并根据有限的资料绘制了不完整的震中分布图和等震线图(图1)[7-8]。由于这次地震强度较小,加之资料有限,所以仅在上个世纪60年代原中国科学院西北地震综合考察队进行过现场考察外,后来再没进行过系统的考证研究。其震害评定较为简单,其确切的震中位置、震害特点及发震构造等均不甚明确。我们在系统整理本次地震的历史资料和现场考证研究的基础上,结合该区活动断裂的最新研究结果,对其震害特点及发震构造等提出了更明确的认识。

图1 1785年玉门惠回堡地震等震线图及烈度图(据文献[7]、[8])Fig.1 The isoseismal lines and intensity map of the 1785 Huihuipu earthquake in Yumen(from references[7]and[8]).

1 资料来源

记载1785年惠回堡地震的资料均来自《清代地震档案》[9],主要为当时陕甘总督福康安,甘肃提督闫正祥、藩司浦霖等人的奏折。主要有:乾隆五十年三月二十二日陕甘总督福康安奏折、二十四日甘肃提督闫正祥录副奏折、四月十二日陕甘总督福康安奏折、《清高宗实录》卷一二二八收的福康安甲申奏折、年月日缺失的陕甘总督兼管甘肃巡抚永保题本、《清高宗实录》卷一二二八收的四月乙酉军机大臣等根据福康安奏的复奏、《清高宗实录》卷一二二八收的四月丁亥军机大臣根据闫正祥奏的复奏等。其中记录最为详细的是四月十二日陕甘总督福康安在藩司浦霖三月三十日抵惠回堡等地,进行现场调查后所作汇报的基础上,上报的奏折,摘要如下:

“根据藩司蒲霖禀称:三月二十九日驰抵肃州,星驰出关,于三十日抵惠回堡,会同安肃道凤翔勘得该处被震居民九十七户,震塌房屋二百三十六间,压毙男妇大小二十一口。查点被难生存男妇大小五百零二口。又勘得白杨河被震居民六十七户,倒塌房屋一百一十一间,压毙男妇大小一十四口,马牛三匹头。其生存男妇大小二百三十八口。又火烧沟被震居民一十九户,倒塌房屋九十二间,生存男妇大小一百四十四口。赤金湖被震居民三十五户,倒塌房屋九十七间,生存男妇大小一百六十六口。赤金堡被震居民一十五户,倒塌房屋二十五间,压毙小口一口,生存男妇大小五十三口。……再勘得惠回堡旧有土堡一座,周迴不过里许,间断震塌一百一十三丈。又倒塌千总衙署房屋二十七间,军械库房一十六间,兵房一百间,仓厫四十五间。又赤金堡震塌仓厫一十二间,兵房一十五间。其惠回堡至赤金堡中间墩汛五处,俱有倒塌。……再甘州、肃州城墙间有闪裂之处”。

另外,乾隆五十年刊本,也就是地震当年编写的《永昌县志》[9]中,有“五十年春三月初八日,永昌县大风霾拔木,越二日地震”的记载。

2 震中位置的确定

根据乾隆五十年三月二十四日甘肃提督闫正祥录副奏折:“查此次地震,自惠回堡起,至赤金堡止,东西一百三十余里,南北多系土山旷野之地,并无居民,是以被灾之处无兵民。”也就是说,地震最严重的地区东起惠回堡,西止赤金堡,全长约65 km,但由于南北两侧均为无居民的土山旷野之地,所以给震中的准确确定带来一定困难。

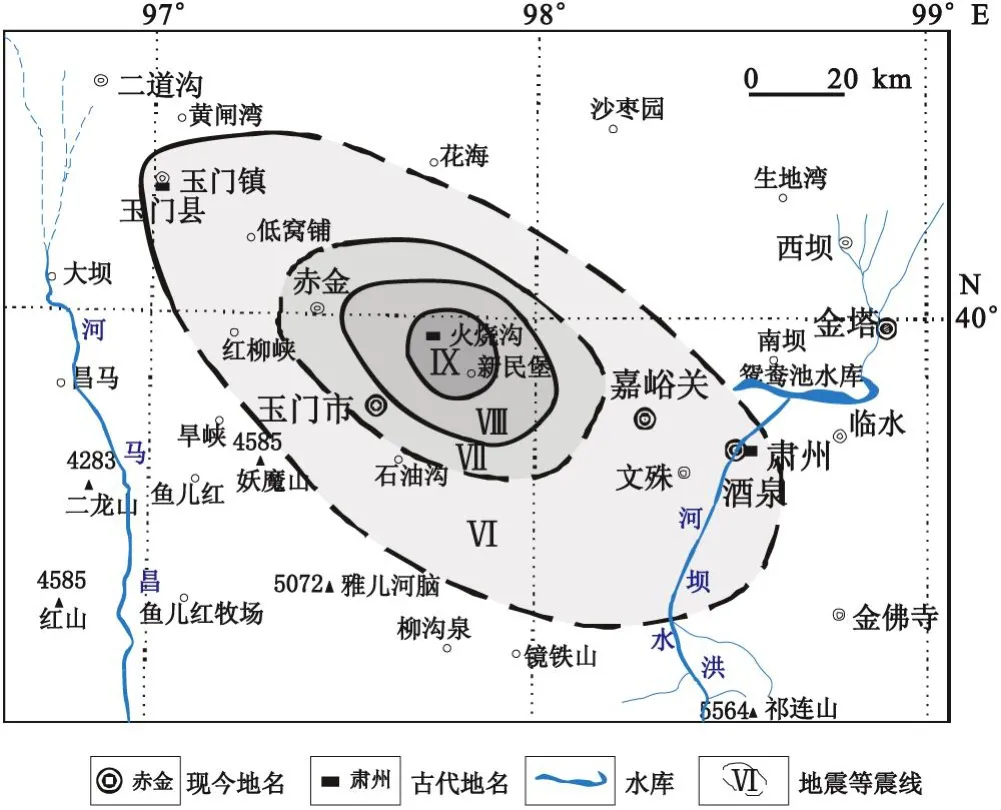

从现有资料分析,破坏最重的区域应分布在惠回堡至赤金堡之间。1965年西北地震综合考察队为完成酒钢地震基本烈度鉴定在河西地区开展了大规模的历史地震考察,作者之一的雷中生参加了该项工作。当时在惠回堡现场工作时曾到过白杨河北面的窑洞地考察。在现场曾见到地面上有许多宽大的裂缝,据当地老人说,祖上传说窑洞地一带原有7棵很大的白杨树,现在只剩下了三棵(当时在现场曾看见过)。并有“先有白杨树,后有白杨河”之说,说是清朝某年间这里发生了一次很大的地震,房屋倒塌,人民压死者十之八、九,地面裂开了许多大的裂缝,因地裂漏水致使无法灌水浇地。玉门县长知道后,就给灾民发了种子,把他们迁到今白杨河地方住下。老乡们舍不得这里的良田,所以每年还到此种“撞田”。2006年据玉门市志办公室主任杜海潮先生介绍,这里以前开了七、八个洞子,但不太大,故称“窑洞地”。洞子有油烟熏过的痕迹,估计开凿时间已很长,清代时还有这个地名记载。这些洞子已早被人废弃,是否与乾隆年间的地震有关连?从地理位置看窑洞地恰好位于1785年地震的中心部位,所以这里遭受到严重破坏是完全可能的,因而也应属于极震区的一部分。根据史料记载,这次地震的各点中,“唯惠回堡情况较重,……白杨河一处情况亦重[9]。”近年来闵伟等[10]在火烧沟一带发现很清晰的地震断层,估计应与本次地震有关。所以震中所在地可能在两者之间偏于火烧沟一带,即39.9°,97.9°,震中精度3类,误差小于等于50 km(图2)。

3 震中烈度和震级的推算

1785年地震各破坏点的烈度主要根据《新中国地震烈度表》评定,同时参考了《历史地震烈度、震级简表》、中华人民共和国国家标准 GB/T17742-1999《中国地震烈度表》及甘肃省中强地震的震例[8]。然后按照中国大陆西部震级-烈度关系式:MS=0.605I0+1.376计算其近似震级。

图2 1785年惠回堡63/4级地震新等震线图Fig.2 The new isoseismal line of the 1785HuihuipuM63/4earthquake.

3.1 各居民点烈度的综合评定

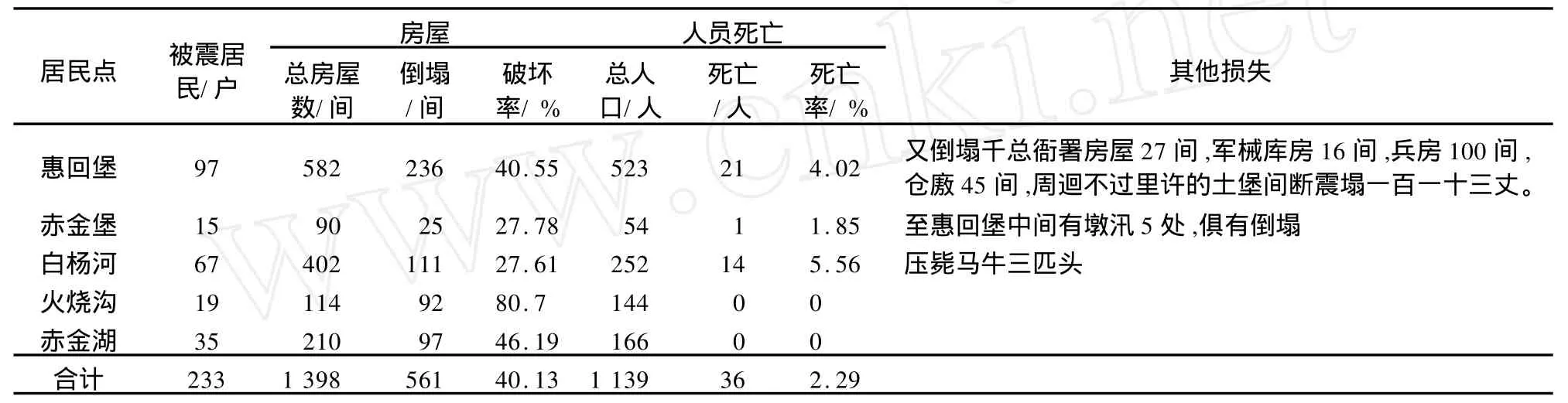

1785年惠回堡地震无地表破坏的史料记载,但对于房屋破坏和人员死亡的记载却极为详细,因而为我们评定烈度提供了宝贵的第一手资料。1785年三月三十日藩司浦霖奉旨抵达惠回堡一带进行实地调查,根据他的调查结果四月十二日陕甘总督福康安在奏折中给予了详尽记录。表1是根据这份奏折汇总而成的各居民点损失统计。史料所载的“被震居民户数”我们可理解为当地居民户数;“生存男妇”加上被害人数可理解为总人口;房屋总数则是根据1965年现场调查时从现居民每户平均拥有房屋6间而推算得出的;房屋倒塌数和人口的平均死亡率均为推算得出。

(1)惠回堡烈度

惠回堡是历史上的一个小城池,是清代重要的兵站,又是武威到敦煌的十八马站(驿站)之一。位于清泉乡中沟村一组,现改名为新民堡。雍正五年(1727年)靖逆通判黄汝镜在此筑土城一座,周一里二分(合二百丈,实测614 m),高约十丈,开东门,有城楼一座。1965年考察时见城墙高6 m,残留巡墙0.3~0.45 m,女儿墙和巡墙共残留20 m。堡城东城墙南部倒塌5 m长一段,北部倒2~3 m一段。北城墙有大块城墙倒塌,西段有明显的修补痕迹。城墙大块塌落者有数处。估计地震时“间断震塌一百一十三丈”[9],主要是巡墙和女儿墙,部分是城墙。堡内设千总公署,驻防千总一员;城东有演武厅,堡内有防兵营房二百间。

地震时惠回堡被震居民97户,如果按每户6间房计算,共有房屋582间。史料记载倒塌236间,房屋倒塌达40.6%。其烈度可达到Ⅷ度强。

地震时惠回堡共有居民97户523人,其中死亡21人。地震发生在酉时,也就是下午5点~7点钟之间,对于天气渐暖的4月中旬来说还是农活较忙的时候,人员的死亡还高达4.02%。从这点来看惠回堡烈度应为Ⅷ度至Ⅸ度。

惠回堡土城墙遭严重破坏经考察证明可信。该城建于1727年,也就是震前58年,时间不算很长。土城脚跟厚一丈八尺,顶宽四尺,东门楼一座。城垣周长一里二分,即 200丈,间断倒塌达 113丈,占56.5%。可以认为土城大半崩坏,烈度可达Ⅷ~Ⅸ度。

地震时倒千总衙署房屋多达27间(此房一般抗震性能较好),军械库房16间,仓厫45间。当时玉门县治所在地靖虏有仓厫一所,各类仓厫房仅135间,赤金堡也才有120间。惠回堡仅为千总公署,有驻防千总一员,级别低于靖逆和赤金堡,所以他的仓厫肯定低于100间。而仅仓厫倒塌45间,显然这个数目是很高的,烈度估计在Ⅸ度。

另据史料记载,这次地震时,“唯惠回堡情况较重,民居兵房,仓库衙署,多有倒塌。”根据历史地震烈度、震级简表,为Ⅸ度。

地震时,惠回堡有兵房200间,地震倒塌100间,倒塌率达50%。按烈度、震级简表[7],烈度可定为Ⅷ度。

根据以上分析同时考虑惠回堡当地的实际情况,综合评定烈度为Ⅷ~Ⅸ度。

表1 1785年惠回堡地震震害损失统计表

(2)赤金堡烈度

赤金堡即今玉门市赤金镇,位于石油河东岸,因沙河产金故名。镇区以古堡为中心,呈丁字形分布。明永乐二年(1404年)在此置赤斤蒙古卫。康熙五十七年(1718年)立赤金卫,雍正五年(1727年)改为守御千户所。期间在这里开始安插民户数千人,实行屯兵农耕并举,并大兴土木修建了红山寺。赤金旧城高二丈二尺,跟宽二丈六尺,顶宽七尺七寸,周长一里一分,设有正门。康熙五十六年(1717年)在旧城西南连筑新城一座,高二丈,跟脚宽二丈,顶宽四丈,周一里二分零,开南北二门。新旧城周长共二里三分。今南北城门有三,城楼三,俱已倒塌。

从表1可以看出,地震时,赤金堡被震居民有15户,推测房屋总数 90间,倒塌 25间,占总数 27.78﹪。另外赤金堡有一所仓厫,共有房120间,与惠回堡不同的是这120间仓厫无倒塌记载。总人口54人,死1人,死亡率为1.85%。因而灾情明显轻于惠回堡,估计烈度为Ⅶ度。

值的一提的是,赤金堡南4 km有赤金第一胜景红山寺,山上有洞,塑佛像。据《肃州志》:“雍正六年(1728年)善土募化,起造献殿,并置山门”。从光绪五年岁次《重修红山寺碑》(市档案馆1954年卷45)可知,红山寺唐贞观年间有"光照大千匾",至少贞观年间(627~649年)已有此寺。清雍正六年(1728年)进行过大的维修,同治年间(1862~1874年)遭大火毁。光绪五年玉门知县张安(张汝学)维修并于时年八月铭文立碑。上世纪60年代碑遗落民间,至今无下落。在光绪五年的碑中,红山寺白塔已出现了。令许多学者费解的是,历史上玉门曾发生多次强烈地震,包括1785年惠回堡地震、1932年昌马地震等。为什么红山寺及红山寺塔都没有倒塌或进行维修的记录,不知是这些地震对红山寺没造成大的破坏还是史料未能记录。笔者之一曾于上世纪60年代在红山寺工作过半个多月,也曾多次来到红山寺考察,均无资料收获。在这种情况下我们只能暂不考虑红山寺的烈度。

(3)火烧沟烈度

火烧沟位于清泉乡东侧,因当地有红土山沟,土色红似火烧而得名。1965年笔者之一来这里考察时,未发现有土城遗迹,当时只是一自然村。从表1中看出,火烧沟当时被震居民19户,估计有民房114间,但倒塌92间,倒塌率高达80.7%。虽无人员死亡记载,但房屋倒塌率在各居民点中位居首位,而且远高出赤金湖、赤金堡、惠回堡等地,估计烈度为9度。考虑到火烧沟恰好位于各居民点的中间部位,黑山南侧各居民点烈度均低于火烧沟,传闻中的窑洞地又距火烧沟最近,黑山考察时也没发现大的崩塌体,加之闵伟等[10]在火烧沟发现明显的地震断裂带,所以认为火烧沟一带应是本次地震震中位置所在。

(4)白杨河、窑洞地烈度

从表1看出,白杨河被震居民67户,估计房屋总数402间,倒塌111间,占总数27.61%;在252人中,死亡14人,占总人口的5.56%,为各居民点人口死亡率最高者。另外白杨河还死亡马牛三匹头。从房屋倒塌的比例上看,白杨河烈度为Ⅶ度;从人口死亡率看,烈度为Ⅷ~Ⅸ度;综合评定为Ⅷ度。根据前述现在的白杨河和窑洞地之间的关系,窑洞地和白杨河是应相距不远的,窑洞地很可能就是史料上记载的白杨河,只是地震后由于地面裂了许多大口子,无法再进行灌地,所以玉门县长才下令让居民放弃窑洞地而迁到现今的白杨河居住。

由于窑洞地无其他史料,根据地裂严重估计烈度Ⅷ~Ⅸ度。

(5)赤金湖烈度

赤金湖是个小湖,在今赤金堡以东的东湖村附近,红山寺背后。从表1看出,赤金湖被震居民35户,推算房屋总数 210间,倒塌 97间,倒塌率约46.19%,其倒塌率仅次于火烧沟,估计与湖泊区的松软场地条件有关,烈度Ⅷ度。

(6)烽火墩的破坏

1785年地震的另一个震害是烽火燧的破坏。清代的烽火燧主要是围绕重要地形、关口、城堡、路卡而设置的。据《肃州志》记载,以惠回堡为中心,东南西北有4个大烽燧,向东三里的叫三里墩,向西七里的叫七里墩,向北的在下沟村的叫头墩、新墩,向南的叫火烧墩。从这四面八方严密的布局可见惠回堡在历史上的重要性。相似的还有玉门镇(当时为玉门县治)、昌马、花海的几处烽燧。

据地震后前往惠回堡调查的藩司浦霖禀报,“惠回堡至赤金堡中间墩汛五处,俱有倒山塌。”1965年笔者之一在现场考察时尚能看见墩台四处,即惠回堡、骟马村、火烧沟、腰泉子东湖台,均有程度不同的崩塌和补修痕迹,唯有赤金堡附近的一处墩台已无踪影。墩台一般为正方体实心,具有很好的整体性,虽为黄土夯筑,但抗震性能良好。墩台遭到严重破坏,烈度一定较高。参考1954年山丹地震时烽火墩破坏时,一般烈度均定为Ⅷ度,所以估计5处墩台的破坏,烈度为Ⅶ~Ⅸ度不等。

赤金峡位于赤金西2 km,有“左湖右峡”之说,是出入赤金的咽喉险关。赤金峡要塞夹在两群山石崖之间,中有一狭长通道,宽不过百米。清代时这里设一处烽燧,并有驻防兵丁10人。现场考察该烽燧比火烧沟、惠回堡一带烽燧较完整,估计影响烈度低于上述两点,为Ⅶ度。

(7)肃州烈度

1785年地震时,据陕甘总督福康安摺:“肃州本城城垛垛口摇塌数处,民房倒塌十数间,人口并无损伤。”烈度评定为Ⅵ度。

(8)甘州烈度

据甘肃提督阎正祥乾隆五十年三月二十四日折:甘州地震时,“先后二次,旋震旋止,并未摇损房屋。所有已裂城墙坍塌数丈[9]。”烈度明显低于肃州,可定为Ⅴ度强。

(9)玉门县(今玉门镇)烈度

根据史料,玉门县“並被地震,以致塌房屋,伤人口”,所以估计烈度为Ⅵ度[9]。

(10)昌马、花海烈度

昌马和花海在清代与惠回堡一样,都是重要的驿站和关口,并驻有防兵,这些重要地点均无震害报告,估计烈度为Ⅴ度。

(11)嘉峪关

嘉峪关虽为丝绸之路上的重要关口,却无震害报告,不知是没有造成较重破坏或是未能上报,考虑到其以东的肃州为Ⅵ度,估计嘉峪关也应在Ⅵ度区内。

(12)永昌有感点

乾隆五十年也是地震当年,李登瀛、南济汉撰写的《永昌县志》卷一记到:“乾隆五十年三月初八日大风霾拔木,越二日地震。”估计烈度Ⅳ度。

3.2 震中烈度和震级的推断

根据震中区新民堡、火烧沟的震害统计,震中烈度可达Ⅷ~Ⅸ度。

震级根据影响范围,永昌县是1785年地震记载最远的有感点,震中距约400 km。据历史地震烈度、震级简表[7],1785年地震震级约为6~63/4级,根据西部Ⅳ度等效圈半径 R与震级M的关系式M=1.68tgR+2.24,计算得出 M=6.61。

根据我国大陆西部地区震级-烈度关系式[7]MS=0.605Io+1.376,由烈度Ⅸ度可得出近似震级6.82级。

综合以上论述,1785年惠回堡地震震中烈度可定为Ⅸ度,震级 63/4级。

3.3 等震线的编制

以上各点的烈度综合评定除主要依据地震史料记载外,还参阅了现场考察结果。再通过各点地点的考证结果,绘制得到1785年惠回堡地震的等震线图(图 2)。

4 发震构造背景探讨

由图3可以看出,1785年惠回堡地震重破坏区位于甘肃河西走廊西端的酒西盆地内。该盆地南界为祁连山北缘大断裂,北界为赤金堡-宽滩山-黑山,西起红柳峡山-五华山,东抵嘉峪关-文殊山一带。在大地构造上酒西盆地属于祁连加里东褶皱系走廊过渡带西段,新生代为祁连山前典型的压陷盆地。盆地内部发育了多条晚第四纪活动断裂,根据闵伟等[10]的研究主要存在3条全新世晚期活动断层,分别为盆地南缘的玉门断层和盆地北部的新民堡断层、阴洼山断层。上述断层主要倾向SW,倾角较缓,具有从SW向NE的挤压逆冲性质。陈柏林等[11-12]在前人研究的基础上,对这些断裂做了进一步的研究,讨论了它们的古地震活动及断裂滑动速率等特征。

图3 酒西盆地断裂分布略图Fig.3 Distribution of the faults in Jiuxi basin.

4.1 新民堡断层

新民堡断层位于酒西盆地北部,东自新民堡,向西经鄯马城、东帝、火烧沟、九塘沟到腰泉子,长约17 km,由2条次级断层组成,在黄土良一带呈右阶斜列,阶距约 1 km。断裂总体走向 290°~300°,倾向SW,倾角30°左右[13],性质为逆掩断层。该断层在地貌上表现为一系列南高北低,高差10~18 m左右的断层陡坎。尽管新民堡断层在地表表现为由中更新统酒泉砾石层组成的高达十几米的陡坎,但在鄯马城至火烧沟间,新活动迹象还是很明显,主要表现为老陡坎上叠加了新陡坎,形成高度从几十厘米到十几米的陡坎,新陡坎在大部分地段保留了自由面[10](图4),估计应为残存的历史地震破裂带遗迹。在新民堡村西侧2.5 km的三道沟塘的Ⅰ级地貌面(河漫滩)上还形成高差为1.3~1.6 m陡坎[12]。在东帝西II级地貌面上距地表约30 cm处采集了热释光样品,经测试其年龄为(5.43±0.42)ka,其垂直断距约为1.3 m,由此得到自该地貌面形成以来新民堡断层的垂直活动速率约为0.24 mm/a[10]。陈柏林等[12]根据地貌陡坎计算新民堡断层最新的活动时间为距今4 400年。

4.2 阴洼山断层

阴洼山断层位于新民堡北东2 km处的阴洼山东麓 ,走向 315~330°,倾向 SW,倾角大于 50°,长约17 km。断层展布于酒西盆地内部,断错了阶地及洪积扇面,在地表形成十分醒目的坡向NE的断层陡坎。由于断层的多次活动,在断层上盘形成了三级地貌面,分别为:Ⅲ级地貌面呈沿断层孤丘状分布的小山包,顶部覆盖了厚约几十厘米的上更新统洪积砾石层,下伏下白垩统,断距最大约2.5 m;II级地貌面主要由全新统洪积砾石层组成,断距约1 m左右;I级地貌面主要由全新统洪积细砾石层及粉砂土组成,断距约几十厘米。

图4 新民堡断层陡坎地貌Fig.4 The relief of the fault scarps in Xinminpu.

闵伟等[10]在阴洼山断层上开挖的探槽中确定最新一次古地震事件在距今(4.09±0.31)ka之前;陈柏林等[11]对于断层崩积楔的热释光最新测年结果为接近4.8 ka。说明阴洼山断层在全新世有过活动,但是地貌形态上不如新民堡断层新。

由于在酒泉盆地内部发育的3条规模较大的晚第四纪活动断层中,玉门断裂靠近盆地南部边缘,相距较远。根据上述前人调查结果,距重破坏区最近的新民堡断层和阴洼山断层的新活动特征比较相似,新活动年代也比较接近,均为全新世晚期活动。从断裂位置与走向上分析,新民堡断层与1785年惠回堡地震的等震线长轴走向最为接近,而且在空间上也与极震区更为吻合,认为新民堡断层最有可能是1785年惠回堡地震的发震断层。但是考虑到该区断裂向深部的延展情况、深浅构造关系的复杂性以及历史地震资料记载的局限性等多种不确定因素,综合分析认为1785年惠回堡地震应与新民堡断层和阴洼山断层的最新活动有关。

5 结论

根据历史地震资料的重新考证和实地调查认为,现行地震目录所给出的公元1875年玉门惠回堡地震的震级、烈度和重破坏区范围等并不确切,建议做出如下修正:

(1)根据历史地震资料的重新考证和实地调查,认为现行地震目录所给出的公元前1785玉门惠回堡地震的震级应达到63/4级;震中烈度可达Ⅸ度;重破坏区位于玉门惠回堡至赤金堡之间,偏于火烧沟,即39.9°,97.9°,震中精度3类;误差小于等于50 km。

(2)本次地震重破坏区长轴方向为北西向,大致与该区酒西盆地内部的新民堡断层和阴洼山断层的走向相吻合,野外调查和热释光测年结果都证实上述断层为全新世晚期活动断层。综合分析认为1785年惠回堡地震应可能新民堡断层和阴洼山断层的最新活动有关。

[1] 袁道阳,雷中生,熊振,等.公元前186年武都地震考证与发震构造分析[J].地震学报,2007,29(6):654-663.

[2] Elliot D Grunewald,Ross S Stein.A new 1649-1884 catalog of destructive earthquakes near Tokyo and implications for the long-term seismic process[J].J.G.R.,111:B12306,doi:10.1029/2005JB004059.

[3] Mark Leonard.One Hundred Years of Earthquake Recording in Australia[J].Bulletin of the Seismological Society of America,2008,98(3):1458-1470.

[4] 袁道阳,雷中生,葛伟鹏,等.对143年甘谷西7级地震史料的新见解[J].西北地震学报,2007,29(1):58-63.

[5] 雷中生,袁道阳,葛伟鹏,等.734年天水7级地震考证与发震构造分析[J].地震地质,2007,29(1):51-62.

[6] 何新社,雷中生,李少华.1352年定西-会宁地城史料的新发现[J].西北地震学报,2007,29(3):252-255.

[7] 国家地震局震害防御司.中国历史强震目录[M].北京:地震出版社,1995:303-305.

[8] 国家地震局兰州地震研究所.陕甘宁青四省(区)强地震目录[M].西安:陕西科技出版社,1985:49-50.

[9] 国家地震局兰州地震研究所.甘肃省地震资料汇编[M].北京:地震出版社,1989:120-123.

[10] 闵伟,张培震,何文贵,等.酒西盆地断层活动特征及古地震研究[J].地震地质,2002,24(1):35-43.

[11] 陈柏林,刘建民,刘建生,等.阴洼山断裂全新世活动特征与年代学研究[J].地震地质,2005,27(2):243-251.

[12] 陈柏林,王春宇,刘建民,等.新民堡断裂新构造活动特征[J].地球学报,2006,27(6):515-524.

[13] 时振梁,环文林,谢原定.河西走廊西部的活动断层和地震[A]∥中国地震学会地震地专业委员会编.中国活动断裂[G].北京:地震出版社,1982:212-218.

Disaster characteristics of Huihuipu earthquake in 1785 in Yumen,G ansu Province,and Discussion on Its Seismogenic Structure

HE Wen-gui 1,2,LEI Zhong-sheng1,YUAN Dao-yang1,2,ZHANGJun-ling1,Liu Bai-chi1

(1.L anzhou Institute of Seismology,China Earthquake A dministration,L anzhou 730000,China

2.L anzhou Base of Institute of Earthquake Science,China Earthquake A dministration,L anzhou 730000,China)

P315.2

A

1000-0844(2010)01-0047-07

2008-08-05

中国地震局地震预测研究所科研专项(2008690,2008692);国家自然科学基金(40872132);中国地震局兰州地震研究所论著号:LC2010011

何文贵(1963-),男(汉族),吉林白城人,硕士,正研级高工,主要从事活动构造研究工作.