科技创新助推乌海经济城市双转型

2010-09-06乌海市科技局

■ 乌海市科技局

科技创新助推乌海经济城市双转型

■ 乌海市科技局

近年来,乌海市科技工作坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕全市的发展战略,坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科技发展方针,不断提高科技管理工作水平,切实为全市加快经济结构调整和发展方式转变,大力发展循环经济,构建和谐社会提供支撑,有力地推动了全市经济发展和社会进步。

一、形成自主创新氛围 提升科技综合实力

“十一五”期间是乌海市科技创新氛围逐渐形成,科技进步环境不断优化的五年,市委、市政府先后制定出台了《关于增强科技进步与创新能力、建设创新型乌海的决定》、《关于实施农区科技特派员制度的意见》、《乌海市科学技术奖励办法》及《乌海市科学技术奖励办法实施细则》等一系列促进科技进步、鼓励科技创新的政策和措施,有力地推动了乌海市科技工作的发展。

1.积极创新,提升企业科技水平

在第六届“中国国际发明展览会”上,乌海市有3项发明专利参展项目获奖,“抗冻融水泥”项目获发明展览会银奖,“雪地防滑设施”、“沙漠种植的方法”参展项目均获得发明展览会铜奖。乌海市海勃湾区高效农业示范管理委员会承担的“高效农业示范区葡萄产业化技术”、乌海市科技信息所承担的“乌海市农业信息化建设”以及三林良种林果苗木开发有限责任公司承担的“肉苁蓉种植技术集成转移和基地建设”获得科技部星火计划办公室颁发的国家级星火计划项目证书。乌海市科技能力建设项目通过自治区科技厅验收。在自治区编撰的《内蒙古科技名牌》大型彩色图书中,乌海市西水创业的“草原”牌机场道路专用水泥(P I I型低碱)、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(现内蒙古宜化化工有限公司)的海吉牌聚氯乙烯入选自主创新名牌产品,北方民爆的装配式增雨防雹火箭发动机入选重大知识产权成果。

2008年,乌海市富农葡萄研究所被评为自治区级优秀中介机构,田野被评为省级U N D P优秀科技特派员、自治区级优秀科技特派员、自治区2007年深入生产第一线突出人才。2009年,乌海市农业领域有田野、王树清等3位同志获得国家优秀科技特派员荣誉称号,乌海市海勃湾区科技局获得“国家科技特派员先进集体荣誉称号”。

在2009年召开的全市科技奖励大会上,重奖了在科技创新工作中表现突出的先进集体和先进个人,以此激发企业和科技工作者的创新热情,引导企业增强科技创新意识,提高企业自主创新能力,从而为乌海市经济发展作出更大的贡献。

2.建立农业服务机制,推动技术创新和应用

“十一五”以来,乌海市农业科技工作取得了长足发展。截止目前,在全市范围内先后选派了88名科技特派员到基层工作。完善了科技特派员驻村工作、考勤、汇报、考核奖惩制度。建立了4种科技特派员服务类型,举办各类实用技术培训班90余次,培训农民约10300人次。先后引进和推广了金美人、玉姑、黑美人等农业优良产品68个,推广温室渗灌、果蔬立体栽培、有机质栽培、防虫网等农业适用技术50多项。

乌海市通过各种渠道筹集资金约467多万元,争取自治区科技特派员专项资金56万元,同时依托科技特派员技术服务进行农业技术创新,形成了“示范区+科技+农户”的创业模式。2007年被列为国家星火计划资助项目的海勃湾区高效农业示范区完成了5900亩,节水灌溉温室面积增加1100亩,带动1000户示范区居民增加了经济收入,通过了国家科技部的验收。汉森葡萄酒基地、田野农科公司、云飞农科公司温室葡萄基地和新时针千亩观光种植园、吉奥尼酒庄等一批示范葡萄园、观赏园、生态葡萄园已经建成。乌海市强化对葡萄产业化的科技支撑。制定了《乌海市葡萄标准化生产技术规程》及《乌海市主栽鲜食及酿酒葡萄无公害标准化生产技术规程》,组织企业通过无公害和有机农产品认证。汉森葡萄酒业有限公司的8种葡萄酒、1种鲜食葡萄已取得绿色、有机农产品资格认证。巴音宝绿壳乌鸡蛋也获得无公害农产品认证。

二、搭建产学研合作平台提高乌海市经济社会效益

1.建立产学研合作创新机制

近年来,乌海市委、市政府积极引导企业加强与国内外大专院校、科研院所进行合作,取得了显著的成绩。共有22家企业开展了产学研合作,项目达45个之多。目前已经与天津大学化工学院合作,成立了天津大学氯化工中试平台,主要研究开发盐化工与煤化工的有机结合的系列产品;与中科院兰州分院合作,成立了中国科学院资源环境科学信息中心乌海信息工作站,为管理部门、科研机构及企业提供全方位的科技信息检索查询服务;与北京化工大学在科技合作、人才培养、博士后培养与交流工作、建设实习基地、毕业生引进等方面进行全面合作,利用北京化工大学的学科优势,以乌海学院为载体,建立西部化工研发中心,并签署了全面战略合作协议;与华东理工大学防腐蚀技术开发中心组建了联合实验室,为西部陶瓷研发提供技术支撑。

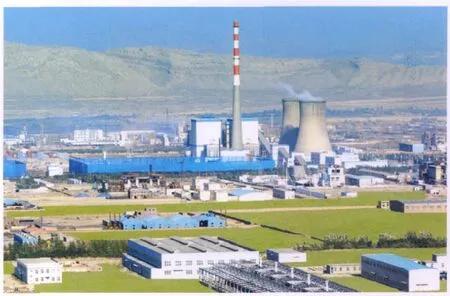

2.提高乌海市经济社会效益

通过产学研合作,乌海市取得了较好的经济效益和社会效益。2006年内蒙古君正化工有限责任公司研究开发中心建成自治区级企业研发中心;2008年神华乌海煤焦化有限责任公司被认定为自治区级企业研发中心,完成高新技术产值29515万元;2009年帮助乌海市黑猫炭黑有限责任公司申报成为自治区级企业研发中心。

三、加强科技进步工作 推动专利和信息化建设

三区科技局先后通过了2005—2006年度及2007—2008年度全国县(市)科技进步考核, 同时,海勃湾区和乌达区还获得了2005—2006年度国家科技进步先进旗县(区)荣誉称号,2007年,海勃湾区被科技部确定为国家科技富民强县示范旗县区。

1.科学技术转化成果显著

“十一五”以来,获得自治区级科技成果30项,市级科技成果52项;获得自治区级科技进步奖6项,其中神华集团海勃湾矿业有限公司完成的“炼焦煤造煤厂风造技术应用”项目获2006年自治区科技进步二等奖,内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司完成的“6万吨聚氯乙烯引进技术的工艺及设备再开发”获2007年自治区科技进步三等奖。神华乌海能源有限责任公司完成的“高硫、高灰焦煤配粘合剂炼焦生产一级冶金焦技术的研究与应用”、三林良种林果苗木开发有限责任公司完成的“乌海市肉苁蓉栽培技术应用研究”分别获得2008年自治区科技进步奖二等奖、三等奖。内蒙古西水创业股份有份公司发明的“一种抗冻融水泥及其生产方法”获得了2008年度自治区重大自主知识产权成果。内蒙古汉森酒业集团有限公司完成的“高档天然红葡萄酒的开发”、乌海市人民医院完成的“腔镜下甲状腺手术的临床研究”都获得了2009年度自治区科技进步奖三等奖。

2.专利工作得到进一步加强

“十一五”以来,职务发明专利达到16件,是“十五”期间的2倍。拥有职务发明的企业数量增多, 2009年企业专利申请占全年专利代理总量的41%,是历年来的最高值。一批企业突破了专利零申请,西水创业股份有限公司、乌海煤焦化有限责任公司、内蒙古北方保安民爆器材有限公司等已经拥有或正在申请多个专利。内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司、神华乌海煤焦化有限责任公司被自治区评为专利试点企业。2008年、2009年,市科技局一名副局长和一名科长分别获得国家专利执法先进个人、国家知识产权培训先进个人荣誉。

3.信息化建设稳步推进

大力推进农区科技信息化建设。“12396”正式开通,与“96048”科技服务热线并行。编制完成了“96048”乌海市农牧业科技服务体系实用农业技术手册,并免费发放上万册。实施了“电脑上网入农户”工程,为有条件的35个行政村配备电脑和15个龙头企业、专业协会和经济组织配备50台电脑,信息化建设初步完成。积极利用现有网络信息基础设施和技术力量,创建了乌海市农业信息网,农业信息网访问量达76947次,共编辑发放《乌海科技》杂志8期。

四、全力推进乌海经济城市双转型

乌海市委在已有的成绩的基础上,谋划了新的计划,全力促进乌海市经济城市双转型。

1.一项重点工程

积极推进科技创新工程,全面提高科技创新能力,加快推进创新型乌海建设。抓住全市经济社会发展具有战略性、前瞻性和全局性的重大科技课题,集中优势,合力攻关,务求突破。

一是改造传统优势产业。围绕煤焦、氯碱化工等主导产业,在制约产业延伸和产业关联的关键点上,积极引进高新技术和先进适用技术,加快技术改造和技术提升,引导上下游企业、关联企业加强协作,相互作用、消耗产品,扩大延伸产业链条,促进传统优势产业的优化升级。二是发展高新技术产业。“十二五”期间制定更加优惠的政策,加快高新技术企业的培育与引进,提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,集中力量突破一批影响产业发展的关键技术,掌握更多的自主知识产权,形成具有较强市场竞争力的高新技术产品和产业。三是加强农业科技进步和创新。围绕新品种选育推广、农产品深加工和农业产业化发展等方面实施一批科技项目,提高农业科技集成创新能力、农业科技成果转化能力和农业科技成果推广应用能力,加快推动传统农业向现代农业转变。四是加快社会领域创新。围绕提高人民群众的生活质量和水平,在教育、文化、医疗卫生、公共安全等方面实施科技进社区、科技进校园、科技进农区的试点工程,让更多的科技成果惠及广大人民群众。采取各项措施完成目标任务,争创国家科技进步城市。

2.两大平台建设

一是产学研合作平台建设。“十二五”期间,以3个工业园区为核心,加大对产业化重点项目以及产学研合作上的支持力度。打造地区科技创新的主平台,产学研结构的重要基地。发挥研发中心、重点实验室的作用,为企业搭建合作平台。二是加强科技中介服务平台建设。建立起政府指导下的以专业中介机构为主体、面向全社会服务的知识传播和技术转移系统,完善“12396”农业信息网络平台建设,开通“12312”知识产权维权援助热线,启动企业科技特派员服务企业行动,充分发挥科技中介组织的桥梁、纽带作用,积极为企业搭建科技交流合作平台,引进高新技术、人才与资金,增强消化吸收再创新的能力。引导科技力量以多种形式为科技进步和创新服务。

3.三项培育计划

一是科技创新培育计划。加大科技创新培育力度,“十二五”期间,选择已列入到自治区级重点项目的11家企业,列入市级重点项目20项, 2个自治区研发中心作为培育重点,使这些有发展潜力、成长性好的企业成为推动全市高新技术产业发展的主体,技术创新活动的主体,创新成果应用的主体,从而提高我市科技创新的整体水平。二是高新技术企业培育计划。根据高新技术企业认定管理办法积极帮助企业申请主营业务专利,使企业形成核心自主知识产权,从而达到高新技术申报认定条件,实现良好的经济效益和广阔的市场前景。三是科技创新人才培育计划。“十二五”期间,围绕乌海市经济和社会发展对各类人才的需求,在全市培养10名科技创新领军人才、10个创新团队和1000人左右的创新型科技人才队伍,为科技产业发展提供强有力的人才智力保障。对在科学技术前沿领域、高新技术领域取得重大成果,在科技创新、科学技术成果转化和高新技术产业化中创造巨大经济效益和社会效益的科技工作者给予奖励和宽松的政策。

4.四个平台载体

一是关注扶持世界级水平的沙漠空气流发电基地。该项目已经得到科技部、自治区科技厅的大支持,目前正在进行产业化试验,是世界上唯一的沙漠空气流发电机组,试验成功后将会形成一个新兴产业。二是打造两个国家级重点实验室。着力解决企业一些重大关键技术问题。三是打造自治区西部新型化工基地。形成以乌海为中心的精细化工产业新格局,使乌海成为西部区域发展的一个关键点。四是以乌达园区为依托,打造科技企业孵化器基地,使其成为转化科技成果、培育技术摇篮、创新要素资源汇聚整合的中心。

book=30,ebook=17