沁河河口村水库库区岩溶渗漏示踪试验研究

2010-09-06万伟锋刘庆军郭其峰宫继昌王耀军王勇鑫

万伟锋,刘庆军,郭其峰,宫继昌,王耀军,王勇鑫

(黄河勘测规划设计有限公司,河南郑州 450003)

沁河河口村水库库区岩溶渗漏示踪试验研究

万伟锋,刘庆军,郭其峰,宫继昌,王耀军,王勇鑫

(黄河勘测规划设计有限公司,河南郑州 450003)

沁河河口村水库的岩溶渗漏问题是勘察过程中的一个难点,为了查明库区的寒武系馒头组下部岩层的岩溶发育规律,在库区一河曲间采用两种互补性较强的示踪剂成功地进行了两次示踪试验。试验结果表明,示踪剂接收点的泉水来自河曲上游河水,投放点至接收点的地下水渗流速度为22.67 m/h,渗流方向受构造作用控制;接收点示踪剂的浓度变化曲线反映出二者之间不存在大的岩溶型管道流,其渗漏介质主要为裂隙和溶孔混合型。试验结果同时表明,示踪试验是岩溶发育地区进行水库渗漏研究的一种行之有效的手段。

水利工程;河口村水库;岩溶;示踪试验

0 引言

岩溶地区的库区渗漏问题一直是水利工程中的热点和难点问题[1]。示踪试验是进行库区渗漏研究的最有效手段之一,也是最为直观、可靠的测定岩溶地下水连通情况的一种方法。通过示踪试验,可以了解研究区地下水运移方向、速度、地下岩溶与裂隙发育状况及地表水与地下水之间的水力联系[2]。近些年来,示踪试验作为研究岩溶水的一种重要手段取得了长足发展,其技术方法不断进步,理论体系日趋完善,在中国南方和北方岩溶区示踪试验都曾有成功应用的先例[1,3]。

沁河河口村水库位于河南省济源市,处于沁河中游太行山峡谷段的南端,距峡谷出口——五龙口约9.0 km。水库设计洪水位285.43 m,正常蓄水位275.00 m,堆石坝最大坝高122.5 m,坝顶长度530.0 m,总库容3.17亿m3,电站总装机11.6MW。

水库及坝址出露的寒武系地层为多层状透水和隔水相间的灰岩、泥质灰岩、页岩、砂岩互层。其中寒武系馒头组下部岩组透水性较强,该层发育有溶孔、溶洞等溶蚀现象,特别是在坝址右岸揭露的一些平硐内及吓魂滩岸坡,岩溶现象较为发育。

库区疙料滩—吓魂滩之间的河道为一典型的河曲“Ω”弯,二者沿河总长度近6 km,直线距离仅为600~700 m,河曲的“脖颈”处为单薄山体,在吓魂滩长达200 m的沁河右岸地段以泉群的形式出露有大量的泉水,出露的泉水总流量可达40 L/s。经长期观测,泉水大小与河水涨落正相关,根据该现象和疙料滩河水与吓魂滩泉水水质资料对比分析,该泉水主要补给来源为上游疙料滩的河水。泉群出露地层为∈1m4下部至∈1m3相对可溶岩层,且泉群附近岸坡岩溶较为发育,如此大的泉水流量使人怀疑在疙料滩—吓魂滩之间是否岩溶特别发育,以致存在较为集中的岩溶渗漏通道,形成了管道流。为分析疙料滩—吓魂滩之间岩溶或者裂隙通道类型,评价疙料滩—吓魂滩之间寒武系下部透水层的渗透性能,2009年11月在疙料滩—吓魂滩河曲间进行了示踪试验。

图1 沁河河口村水库地理位置示意图Fig.1 Schematic diagram of geographical position of Hekoucun reservoir

1 库坝区地质条件及岩溶发育特征

河口村水库是一个典型的峡谷河道型水库,干、支流比降较大,库面比较狭窄,沁河是该区的最低侵蚀基准面,库尾在和滩村附近,水库面积约5.92 km2。库坝区基岩裸露,多呈悬崖峭壁。

库坝盘基岩,为一多层状透水与隔水相间的岩体:下部为太古界登封群及元古界汝阳群的变质岩、碎屑岩,是一相对不透水岩体;中下部为寒武系馒头组∈1m1、∈1m2、∈1m3及∈1m4下部,岩性为白云岩、泥灰岩及页岩,受构造影响,发育拖曳褶皱,岩体破碎,伴生有溶洞及溶孔;上部为寒武系馒头组上部(∈1m4上部、∈2m5、∈1m6)、毛庄组、徐庄组灰岩、页岩、砂岩互层,为相对不透水岩体;库盘顶部为张夏组∈2z(包括徐庄组∈2x4)岩溶化灰岩,溶洞发育,透水性强,为透水层(表1)。

表1 库区岩层含(透)水特征划分表Table 1 Classification of aquifer and aquiclude in Hekoucun reservoir

上述透水层中,上层含(透)水层—张夏组灰岩质纯,厚度约200 m,灰岩中溶洞发育,多为大裂隙所贯通,透水性强,地表支沟多为干谷,该含水岩组由于分布高程较高,在河口村水库库尾处底板高程275 m(水库水位设计高程275 m),对水库渗漏影响不大。

馒头组下部构造透水层总厚度32~34 m,分布在沁河河谷两岸,底板南高北低,高程180~232 m(坝址区河床高程约170 m)。在河口村水库的坝址区该透水层底板高于地下水位,成为透水而不含水的岩体,顺河出露延伸长度5.0 km,至库区吓魂滩附近,构造透水层下降至河面,向北倾入河底。压水试验资料表明,该层透水率算术平均值(q)为在1.37~15.3 Lu,少数局部孔段为无压漏水。在水库蓄水后,寒武系馒头组下部构造含水岩组将成为库水沿单薄山体和绕坝向外渗漏的主要通道。

与透水层相一致,库坝区发育的岩溶可划分为上下两层,上层主要发育在上部中寒武统张夏组下段亮晶鲕粒灰岩中,以大型的溶洞为主,与河流Ⅳ级阶地高程一致,并主要在构造发育地段发育;下层主要发育在馒头组下部构造透水层(∈1m4下部—∈1m1)中,馒头组下部的岩层均为中等岩溶化岩层,岩溶发育以小规模的溶蚀现象为主,但该层在右岸揭露的平硐和吓魂滩岸坡地段发育有较大规模的溶蚀现象。

2 示踪试验

2.1 试验地段的选取

2.1.1 投放点

试验的投放点选取在疙料滩沁河右岸,投放形式为钻孔投放,通过物探大地电磁法测定,在疙料滩右岸沿线约600 m,在河水位以下30 m约有400 m沿河段的电阻率较低,推测为较强富水段,在400 m的较强透水段,还存在有一处极强透水点,推测该处岩体较破碎或者有岩溶发育,钻孔位置即选择在物探剖面上对应的电阻率最低的地点。

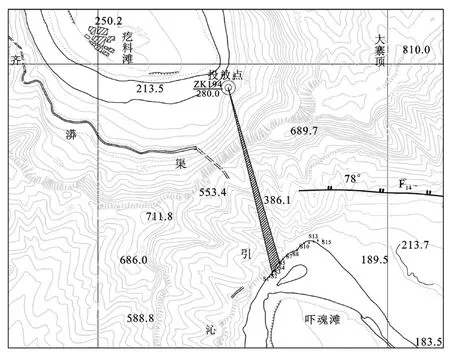

图2 示踪试验地点及接收点泉点编号Fig.2 Tracer experiment site and the spring serial number at the receiver point

2.1.2 接收点

接收点即选择在吓魂滩泉群,由于泉群沿河流出露范围较长,试验进行前对泉水流量较大的泉眼进行了统计,共有15处,由南至北进行了编号,分别为S1、S2、……S15,泉眼之间的间距约为10~15 m(如图2)。

2.2 示踪剂的选取

本次示踪试验主要选取了两种示踪剂:一种是罗丹明B;另一种为食盐(NaCl)。

以罗丹明B为示踪剂,主要考虑到罗丹明B具有以下优点:①肉眼可见性好,把1 g/L的罗丹明标准溶液稀释10 000倍,仍能用肉眼分别;②易溶于水,可溶性强;③对环境基本没有污染。但罗丹明B的最大缺点是易被吸附。

以食盐为示踪剂进行示踪试验,主要考虑食盐具有以下优点:①具有很好的水溶性(溶解度仅决定于温度);②对环境基本没有污染;③不易被吸附和生物降解;④便于野外检测,精度高;⑤测量成本低。其缺点是肉眼不可见,需要24 h值守,且不停使用化学试剂滴定以测量其浓度变化。

采用这两种示踪剂可以充分利用二者的优点,弥补相互之间的不足,实现优势互补。先利用染料示踪,肉眼即可以容易地查找出示踪剂的出露点,可为下一步食盐示踪剂试验提供依据,合理安排下一步食盐示踪剂的开始监测时间,并可减少前期一些不必要的检测工作。

罗丹明B采用目测比色法进行测定;食盐(NaCl)采用硝酸银滴定法,以铬酸钾作为指示剂。

2.3 试验过程

2.3.1 罗丹明B作为示踪剂

示踪试验于2009年11月19日上午10∶00正式开始,投入钻孔罗丹明B共2.5 kg,先溶解后再投入钻孔中,投放时间共持续15 min。在投放点投入示踪剂30 h后(11月20日下午16∶00时),在接收点泉群中相对集中部位(S2-S5)接收到了示踪剂,接收到示踪剂的持续时间为15~17 h(图3),而在其它泉眼处未发现泉水颜色的变化。

图3 接收点罗丹明B浓度变化示意图(比色法)Fig.3 Concentration change curve of Rhodamine B at receiver point

2.3.2 食盐(NaCl)作为示踪剂

在第一次示踪试验结束5 d后,采用食盐进行了第二次示踪试验。在投放工作进行前,先对吓魂滩的泉水进行了取样,检测其中Cl离子的含量,将其作为泉水中Cl离子的背景值。食盐投放量为50 kg,投放方式为溶解后投放至钻孔中。投放工作在2009年11月26日上午9∶40开始,投放持续时间为30 min。

鉴于罗丹明B作为示踪剂时,接收到的泉眼分布为S2-S5,且S4点持续时间最长,本次监测重点监测S3和S4泉点,每半个小时分别对S3和S4取样,测定水样中Cl离子的含量,然后和背景值做对比分析,以判断是否接受到了投放的NaCl。同时,每间隔一段时间,对其它泉点也取样分析。

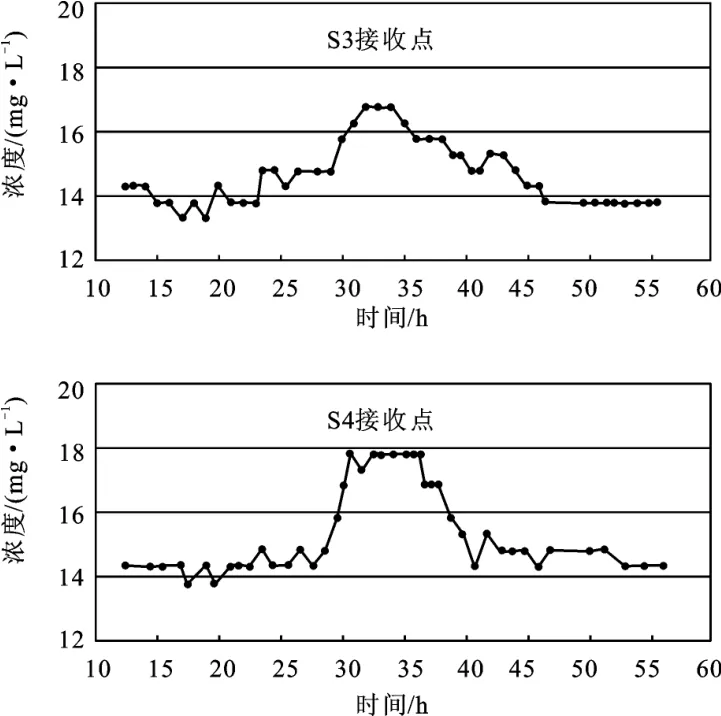

S3和S4泉水中Cl离子的浓度变化如图4所示,从图中可以看出,在示踪剂投放后29 h后,泉水S3和S4中的Cl离子含量均有升高;从持续时间上看,二者也较为接近,基本在12~15 h。此外,从其它几个泉眼中不定时所取水样的Cl离子含量未发生明显变化。

图4 S3、S4泉点Cl离子监测浓度变化曲线Fig.4 Concentration change curve of Cl-atNo.3 and No.4 springs

从两种示踪剂的试验结果来看,二者在接收示踪剂到来的时间上非常接近,罗丹明B作示踪剂时用了30 h,NaCl作示踪剂时用了29 h;从持续时间来看,罗丹明B接收到之后持续时间比NaCl要长,罗丹明B持续时间约17 h,而NaCl持续时间为12~15 h。这主要是由于溶解后的NaCl在地下水中主要以离子形式存在,且不易被岩体吸附,随地下水的运移较快,而罗丹明B为染色剂,虽易溶于水,但易被岩体表面吸附,加之其弥散作用,因而持续时间较NaCl长。

3 结果分析

3.1 地下水流速

从示踪试验的结果来看,在上游疙料滩ZK194钻孔中示踪剂投入约30 h后,下游吓魂滩泉水处监测到示踪剂,持续时间为12~17 h,从而验证了吓魂滩泉水确实是由上游沁河河水疙料滩处通过下层构造透(含)水层渗漏补给的,由试验测得的地下水流速为22.67 m/h。

3.2 地下水流向

通过本次的示踪试验还发现,在疙料滩进行示踪剂单点投放后,在吓魂滩延伸约200m的泉群并未全部监测到示踪剂,而仅仅在泉群南部相对集中的50 m地段(S2-S5)接收到了示踪剂,表明投放点不是疙料滩河水向吓魂滩渗漏的唯一通道,而是在疙料滩沿河右岸存在较长的渗漏段(约400 m),河水沿河底砂卵石层和基岩裂隙渗入馒头组下部透水岩层后,沿该层向吓魂滩渗漏。此外,由图5可以看出,上游疙料滩河水向吓魂滩的实际渗流方向并非最短渗径方向,而是和工程区内NNW主构造线方向基本一致,表明渗流方向主要受到构造作用控制。试验结果同时表明,在垂直于渗径的方向上,岩溶或者裂隙相互连通不畅,导致接收点也较为集中。

图5 疙料滩—吓魂滩示踪渗漏示意图(阴影部分为渗流方向及范围)Fig.5 Sketch map of tracer leakage between Geliaotan and Xiahuntan

3.3 渗漏介质性质

在上个世纪70年代,中国的一些学者就(杨立铮、刘俊业,1979)利用示踪曲线对岩溶水管流场结构做出了解释与判断,认为:①单一管道为典型单峰曲线;②单管道有水池型为下降支平缓或有台阶的单峰曲线;③多管道型为独立多峰或连续多峰曲线;④多管道有水池型为下降支呈波状起伏或台阶状下降的示踪曲线。梅正星(1988)在总结国内外连通试验方法时也提出3大类6种流场结构的示踪曲线特征[4]。张祯武等(1990)通过对各类岩溶水管流场地质条件与示踪条件的归纳,给出了5种管流场示踪数学模型和它们的解析解,同时利用理论示踪曲线与实际曲线对比分析,建立了各类岩溶水管流场与示踪曲线间的一一对应关系[5]。根据这些研究成果,结合本次试验中接收点示踪剂的浓度变化曲线形态,推测渗漏介质主要为裂隙管道混合型,并以裂隙为主,接收点处示踪剂监测到之后持续长达12~17 h的现象也侧面证实了这一点。

此外,通过对疙料滩河水、吓魂滩出露的泉水的水温的反复测量,河水温度在2~3℃,泉水温度为15℃,二者相差10℃以上,这也从侧面反映出地下水在直线距离680 m的渗段渗流过程中,经过裂隙、小溶孔错综复杂的渗漏介质使得温度得以提升。因而从实验结果分析,疙料滩—吓魂滩之间不存在大的岩溶连通管道。

3.4 试验结果和所掌握的岩溶发育特征基本一致

试验地点所在区为一单斜构造区,层面向北缓倾,构造形迹微弱,未见有明显的断层和褶皱。但由于临近太行山背斜轴部,在馒头组下部透水层中发育一拖曳褶皱层,其轴向一般280°~300°,褶皱起伏差,一般为1~2 m。在层间“皱曲”发育的地段,由于岩体较为破碎,地下水径流条件好,岩溶现象也较为发育,多以溶孔为主,主要发育在“皱曲”的核部或者沿小断层发育。皱曲一般在近岸坡地段较为发育,因此在局部近岸坡地段,溶蚀现象也较为明显。

根据对坝址区右岸的钻孔、平硐的溶蚀现象的统计分析,溶洞发育的密度、规模都明显与岩体距岸坡远近有关,总体上在距岸坡70~80 m后随距离增加有减弱趋势。另外,根据钻孔压水试验的统计资料,相同岩层的透水性,从近岸—中远岸—远岸有逐渐减弱的趋势,这也从侧面说明坝址区右岸岩层的岩溶化程度由近岸向远岸逐渐减弱。

总体上看,库坝区在地质构造、河流阶地、古河道、风化卸荷和地下水活动相互叠加作用分布的地段,岩溶发育程度一般较高。而疙料滩—吓魂滩之间的山体没有明显的地质构造形迹,且没有河流阶地和古河道分布,仅在试验地点南侧100~200 m馒头组地层下部有小“皱曲”发育,因此二者之间的岩溶程度非常有限,这与示踪试验所分析的二者之间不存在大规模的岩溶型管道流的结论相一致。

4 结论

通过本次示踪试验,较为成功地查清了试验区段馒头组下部的岩溶水文地质条件,得出以下几点结论:

(1)吓魂滩出露的泉水补给来源来自上游疙料滩附近的沁河河水,在疙料滩右岸存在长约400 m的渗漏段,河水经由馒头组下部透水层沿层向渗漏至吓魂滩溢出形成泉群。

(2)根据示踪试验,示踪剂由投入点到泉水溢出点约30 h,换算地下水渗流速度为22.67 m/h,结合接收点示踪剂的浓度变化曲线、泉水温度等现象分析,疙料滩—吓魂滩之间不存在大的岩溶型管道流,其渗漏介质主要为裂隙和溶孔混合型,这与前期所掌握的岩溶发育特征基本一致。

(3)接收点相对集中表明在垂直于渗径的横向方向上,岩溶或者裂隙相互连通不畅;试验中地下水实际渗流方向和构造线方向一致,表明渗漏方向主要受构造作用控制。

(4)在岩溶发育地区,示踪试验特别是多元示踪试验是研究岩溶地下水水力联系、岩溶通道模式以及求取地下水流速的直观且有效的方法。

[1] 邹成杰.水利水电岩溶工程地质[M].北京:水利电力出版社,1994.

[2] 郑克勋,刘建刚,咸云尚,等.地下水典型连通示踪模型的数值模拟[J].贵州水力发电,2008,22(3):54-60.

[3] 孙继朝,郭秀红,刘满杰,等.黄河龙口库区岩溶渗漏示踪试验研究[J].海洋地质动态,2005,21(11):33-37.

[4] 孙恭顺,梅正星.实用地下水连通试验方法[M].贵阳:贵州人民出版社,1988:153-159.

[5] 张祯武,杨胜强.岩溶水示踪探测技术的新进展[J].工程勘察,1999(5):40-44.

(责任编辑:于继红)

Study on the Tracer Exper iment of KarstLeakage in Hekoucun Reservoir Area on Qin River

WAN Weifeng,LIU Qingjun,GUO Qifeng,GONG Jichang,WANG Yaojun,WANG Yongxin

(Yellow R iver Engineering Consulting Co.,Ltd.,Zhengzhou,Henan450003)

Karst leakage problem is one of the difficult problems during the hydrogeological survey of Hekoucun reservoir.In order to find out the characteristic of karst development of Cambrian Mantou formation,two tracer experiments were carried out at the neck of an oxbow with two kinds of tracer which have strong complementarity.The results of the experiments indicate that the source of spring at tracer receiverpoint is the riverwater of upper reaches;the velocity of groundwater flow between the tracer injection and receiver points was 22.67 m/h,and the seepage flow direction is controlled by the geological structure.The change curve of tracer at the receiver points showed that there was no karst conduit flow between the injection and receiver points,and the leakage media is the combination of fracture and dissolved pore.The results also indicated that the tracer exper iment is one of most useful methods for hydrology leakage survey in karst area.

hydraulic engineering;hekoucun reservoir;karst;tracer exper iment

P642.25;TV697.3+2

A

1671-1211(2010)05-0496-05

2010-07-05;改回日期:2010-08-05

万伟锋(1981-),男,工程师,博士,地下水科学与工程专业,从事水利水电工程的水文地质勘察工作。E-mail:wwfmt@163.com