中国就业管制的测量

2010-09-01杨伟国

杨伟国 代 懋

中国就业管制的测量

杨伟国 代 懋

对就业管制程度进行判断是就业保护法经济学研究的基础。就业管制测量方法可以分为客观测量和主观测量两种类型。由于测量方法的不完善和测量实施过程的不同,不同的测量方法得出的结果会出现较大差异。采用OECD的就业保护立法指数对我国改革开放30年来就业管制情况进行的阶段性测量结果与我国劳动力市场的发展状况相符合。这种测量方法在我国有一定的适应性,但也存在一些缺憾。因此,亟须对我国的就业管制做进一步的主观调查研究,创建中国劳动力市场管制指标体系,以全面反映我国的就业保护水平。

中国;就业管制;测量

就业管制是对企业从雇佣到解雇员工整个流程进行限制的一系列规则制度。对就业管制的程度进行测量,并以此判断就业管制对经济绩效的影响是就业保护法经济学最重要的两大课题。我国各项就业保护制度的建立以及监管机构的实际运作,亟须对客观形势有一个准确的认识。因此,加强对我国就业管制水平的测量及其与宏观经济关系的研究力度,对我国经济的平稳发展、劳动力市场的转型以及更好地保障劳动者权益具有重要的理论意义和现实意义。

一、就业管制测量的经典方法

就业管制测量方法可以分为两类:客观测量法和主观测量法。“客观测量法”建立在各类就业管制条款的基础之上,对这些条款进行分类、组合、量化及综合,主要反映一个国家的立法情况。客观测量的优势在于可大量复制,与主观测量搜集的“纯粹的观点”相比,它更有说服力。但是其最大缺陷在于很难保证全面正确的理解,且数据较难获得,特别是在一些发展中国家更是如此。“主观测量法”则建立在对企业和法律专家的调查基础之上,通过该类人员主观表述其对就业管制各方面严格程度的判断来收集信息,主要反映一个国家就业管制的执法情况。主观测量的程序更为复杂,比如对雇主或雇员的调查,对国内或国际专家的调查。这种调查方式是参与性的,可以通过面对面的访谈或讨论,也可以通过邮件、电话或互联网填写问卷。主观数据的观点、国家覆盖面、时间序列、抽样群体、问题的类型以及排序的方式都是值得关注的重要方面。

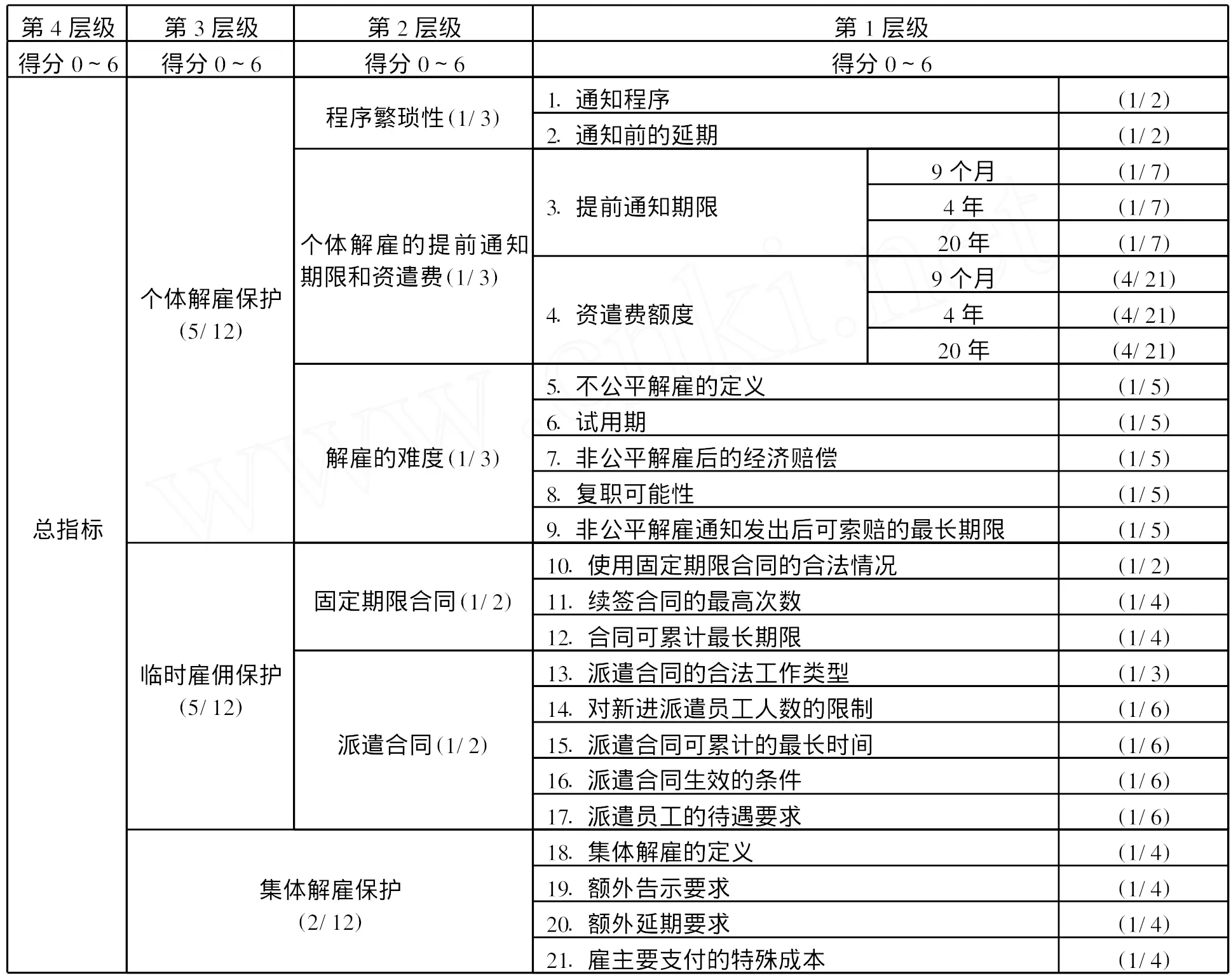

客观测量法的典型代表是OECD的就业保护立法指数(Employment Protection Legislation Index,EPLI,以下简称Objective-OECD,O-O)。该指标于1994年创建,在1999年和2008年进一步完善,至今仍为多国学者对就业管制进行测量的主要工具。O-O是一个四层级计算方法,包括三个维度:(1)个体解雇保护;(2)临时雇佣保护;(3)集体解雇保护。这三个维度又分为21个基本测量项,每个国家的就业管制都依照这21个基本项进行打分,再依照每层次的权重算出最后得分,得分越高则表示管制越严格。指标得分从0到6,就业管制灵活度极高的国家在整体得分上会很低(接近于0或1),而拥有严格就业管制的国家得分则较高(5至6)。[1]具体测量过程见表1。

表1 OECD就业保护立法指数四层次计算过程以及权重分配(版本3)

客观测量法的另一个主要代表为Botero等人的法规测量法[2],其数据来源于对各国法律条款的分解,与O-O相似。Botero等人的测量(以下简称O-B)范围比O-O要广,除了对雇佣法和集体雇佣关系法的测量之外,还有对社会保障法的测量。2004年,O-B对85个国家1997年的就业管制情况进行测量,其国家覆盖面不仅包括发达国家,也包括发展中国家,是最早在发展中国家进行就业管制测量的研究之一。这两种测量数据的搜集都基于对法律法规条款的分析,以O-O的集体解雇规定为例,得分范围为0~4。其中,0:无规定;1:适用于50人以上的规定;2:适用于20人以上的规定;3:针对10人解雇的规定;4:针对10人以下的解雇规定。根据各国对集体解雇的规定条款,可以得出相应得分0~4,管制越严格,得分越高。

与客观测量法相比,主观测量法的种类更加多样化。根据调查的内容又可以细分为两种:一种是非独立调查法,其中对就业管制程度的调查通常是经济环境调查的组成部分,世界银行的雇佣工人指数(Employing Workers Index,EWI,以下简称 Subjective-World Bank,S-W)是典型代表。该指数是世界银行营商环境调查(Doing Business)的10个子部分之一[3],调查对象为当地律师和政府官员。S-W由三个子指数组成,即雇佣难度指数、工时刚性指数和解雇难度指数,其得分是三个子指数的平均值。这三个子指数各包含几个调查问题,多用“是”、“否”回答,得分在 0~100之间。例如,“是否允许夜间工作”,如果答案为否定,则对经济体的评分为100;如果答案为肯定,则评分为0。数值越大,就意味着管制程度越高。[4]

较之世界银行的调查,世界经济自由度调查(Economic Freedom of the World,EFW,以下简称S-E)中的劳动力市场管制指标(Labor Market Regulations,LMR)[5]有着异曲同工之妙,只是其调查的问题更为笼统和宽泛。①类似的调查方法还有很多,如由欧盟委员会(the European Commission)主导的雇主周期调查(Periodic Surveys of Employers)和国际雇主组织调查(the International Organization of Employers,IOE),还有投资环境调查(Investment Climate Survey,ICS)等。这些调查与文中提到的调查方法与研究方法类似。本文仅以EFW调查为例进行讲解。世界经济自由度调查包括对政府财政状况、融资便利程度、国际贸易自由权限等方面的调查,对就业管制的调查仅是其中一小部分。其调查对象为雇主或企业高级主管,包括最低工资立法的影响、雇佣和解雇的灵活程度、集体谈判、失业保险、征兵制度五个方面。其问卷回答方式采用十层次量表,1表示管制程度最严格,10表示管制程度最轻微。

主观调查法中另一种细分方法的主要代表是Freeman等人2004年进行的全球劳动力调查(Global Labor Survey,GLS,以下简称 S-G)[6],该方法与前两种主观调查法的主要不同之处在于,它是一个独立的就业管制和劳资关系的调查,其调查对象为劳工代表和工会成员。S-G的测量范围较宽泛,涉及劳动力市场条件、结社和集体谈判的自由、劳动争议、就业管制和劳动条件、员工保险金等。S-G与其他测量方法的一个不同之处在于,该调查是基于网络进行的,通过网络发放和回收问卷。S-G的问卷回答方式与S-E相似,它是一个七层次量表,只不过打分顺序与S-E问卷相反:1表示管制程度轻微,7表示管制程度最严格。

二、针对中国就业管制的既有测量结果比较

除了O-O之外,其他四种测量方法均对中国2003/2004年的情况进行了判断,我们在此对其测量结果进行分析和比较,见表2。

表2 中国就业管制既有测量结果

这里对中国的测量都是指中国内地,在有的研究中还包含了对中国香港地区和台湾地区的调查。如在O-B中,香港地区在雇佣法指数、集体雇佣关系法指数和社会保障法指数三个方面的得分分别是 :0.1696、0.4554 和 0.8050,台湾地区的得分分别是:0.4534、0.3155 和 0.7478,而中国内地的得分为:0.4322、0.3304 和 0.7643。从三者的平均值来看,中国内地就业管制严格程度高于台湾地区和香港地区。Botero等人认为可以通过法律传统对其作出解释,中国内地是社会主义法律传统,香港地区是普通法传统,台湾地区是德国法传统,相比较而言,社会主义法律传统国家的就业管制严格程度普遍高于普通法传统的国家及地区和德国法传统的国家及地区。[7]

从表2中可以看出,排序结果出现较大差异,其中差异最大的是S-G和S-E。这种差异要部分地归因于调查实施的局限性。特别是在S-G的调查中,中国的样本数据仅为7份,且多为工会成员。S-G非常重视工会和集体谈判的作用,国外的工会和集体谈判是与雇主相抗衡的重要力量源泉之一,是就业管制测量的重要组成部分,在一定程度上可以代替法律法规在劳动力市场上发挥作用。以此指标对中国的就业管制进行测量,不但反映不了中国工会的实际情况,反而由于在该项上的低得分而降低中国实际的就业管制水平,这也解释了为什么在S-G中中国排在第三位的原因。而S-E的调查对象是雇主和企业高管,从中国排名第16位可以看出,他们认为中国的就业管制程度已较为严格。S-G和S-E不同的测量结果表明不同群体对就业管制严格程度的感受大不相同。这一方面反映了主观测量法的缺点,即调查取决于个人主观判断,容易受到实际经济环境的影响;另一方面也显示出国外对中国的研究不甚完善,需要我们基于中国的现实进行更大规模的调查研究。四种方法中O-B和S-W的结果较为一致,认为中国就业管制大概处于中间水平。这主要是由于O-B指数的开发基于世界银行的EWI,只不过O-B采取了客观调查的形式,而S-W采取了主观调查的形式。

从以上比较可以发现,国外学者和研究机构对中国就业管制的测量出现了较大差异,这一方面是测量方法本身不完善,另一方面则来源于测量实施过程。不一致的测量结果既不能成为下一步研究的基础,也提供不了有价值的政策建议。这需要我们采用合适的方法对中国的就业管制情况重新进行判断,在此我们选择OECD的就业保护立法指数方法。O-O的优点在于:首先,从测量本身来看,O-O经过了两次改良,发展了三个版本,已经建立起一套精细的分解和综合计算得分的过程;其次,从测量实施过程来看,O-O依赖于对法律法规条款的分解,操作性较强,通过正规和公开的程序对现有的就业管制条款进行编码,为国际比较提供了基础。但是O-O也有局限性,作为典型的客观测量法,O-O仅能反映就业管制的立法情况,不能反映出执行情况。

三、中国就业管制的阶段性测量

本节我们利用OECD就业保护立法指数方法,以劳动合同制度的发展为主线来梳理我国1978年以来就业管制的变迁过程,对我国就业管制水平进行阶段性测量。在由计划经济体制向市场经济体制转型的过程中,我国政府致力于建设以劳动合同制度为核心的劳动法律体系以协调劳资利益,劳动者与用人单位的市场化关系逐渐得以建立。我国从1980年开始在一些地方试行劳动合同制,到1983年2月劳动人事部发布《关于积极试行劳动合同制的通知》以及1986年7月国务院发布《国营企业实行劳动合同制暂行规定》,我国开始了全面的从固定工制度向劳动合同制度的转变。在总结以往合同制度实施情况并借鉴经济发达国家做法的基础上,我国在1994年颁布了《劳动法》。随着经济全球化、国际化的发展,《劳动合同法》参考了国内外的先进经验,在兼顾公平的同时加大了对劳动者的保护。从立法过程可以看出我国的就业管制在不断完善。在此,我们将这30年的历程划分为三个阶段,且采用O-O方法对这三个阶段的管制情况分别进行测量。

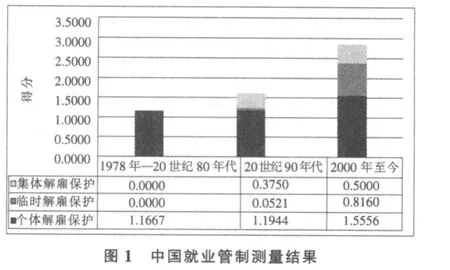

第一阶段是1978年至20世纪80年代末的就业关系初步市场化阶段。在这个阶段,我国的劳动立法取得了从无到有的较大发展。1983年2月劳动人事部发布《关于积极试行劳动合同制的通知》,开始劳动用工制度的改革。1986年7月国务院发布《国营企业实行劳动合同制暂行规定》、《国营企业招用工人暂行规定》、《国营企业辞退违纪职工暂行规定》和《国营企业职工待业保险暂行规定》等四项重要法规,确立了劳动合同制在企业劳动关系形成中的重要地位,打破了计划经济体制下劳动关系形成指标管理的行政主导方式,承认并保护企业与劳动者在缔结劳动关系时的自由意志。利用O-O方法对该阶段的就业管制进行测量,总体得分为1.1667,其中对于临时雇佣和集体解雇保护的得分为0,这是因为该阶段就业管制刚刚起步,主要强调基本劳动合同关系的建立。这个阶段我国劳动用工制度力图打破职工的“铁饭碗”,将劳动者推向市场,促使劳动合同中短期化。如《国营企业实行劳动合同制暂行规定》第二条规定:“企业在国家劳动工资计划指标内招用常年性工作岗位上的工人,除国家另有特别规定者外,统一实行劳动合同制。用工形式,由企业根据生产、工作的特点和需要确定,可以招用五年以上的长期工、一年至五年的短期工和定期轮换工。不论采取哪一种用工形式,都应当按照本规定签订劳动合同”。

第二阶段是20世纪90年代的就业保护法规逐步完善时期。该时期的标志性事件是《劳动法》的颁布,该法的颁布基本上改变了我国劳动立法长期滞后的局面。1994年《劳动法》颁布实施以来,国务院又制定实施了《企业经济性裁减人员规定》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》等配套行政法规,初步形成了以《劳动法》为基本法律,由有关法规、规章相配套的劳动保障法律体系框架,并根据经济和社会的发展不断调整和完善。但是我国劳动监察制度相对滞后,政府在劳动基准执行上投入不足,这使我国的劳动合同制度难以具备发达国家劳动合同制度的功能。利用O-O方法测量该阶段的结果为1.6215,在个体解雇保护、临时雇佣保护和集体解雇保护三方面的得分分别为 1.1944、0.0521 和 0.3750。此阶段的得分较第一阶段有很大提高,特别是集体解雇保护分数出现较大幅度增加。在这个阶段,市场经济的发展要求国企改革,随着“减员增效、下岗分流”的提出,前后有三千多万国有企业职工下岗,促进了集体解雇保护的发展。如《劳动法》第二十七条规定:“用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的,应当提前30日向工会或者全体员工说明情况,听取工会或者职工的意见,经向劳动行政部门报告后,可以裁减人员”。这个规定与O-O的第19项对应,使得该项的得分从第一阶段的0分增至第二阶段的6分。

第三阶段是2000年至今的就业保护法规逐步与国际接轨时期。该阶段的标志性事件是《劳动合同法》的颁布与实施。劳动关系的种种问题促进了《劳动合同法》的出台,如劳动合同的签订率低,劳动者的合法权益得不到有效保护;劳动合同短期化的比例较高,劳动关系不稳定;用人单位不断侵犯劳动者的合法权益;劳务派遣用工形式相当普遍;劳动监察机关执法不力等。《劳动合同法》将“保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系”作为立法宗旨,在1994年《劳动法》的基础上进一步提高了对劳动者的保护力度,为劳动关系的调整提供了详细的、可操作的规范。2004年实施的《集体合同规定》进一步增强了我国就业保护体系中对集体雇佣和解雇的关注。该阶段在个体解雇保护、临时雇佣保护和集体解雇保护三方面的得分分别为 1.5556、0.8160 和 0.5000,综合得分为2.8716。可以看出,这个阶段我国的就业管制严格程度有较大幅度的提升,特别是临时雇佣保护这一子指标得分从0.0521升至0.8160。这是因为《劳动合同法》不仅对劳动合同的解除和终止作了更为详细的规定,更有单独一节对劳务派遣作了具体说明,正是这些规定使得我国的就业管制更为严格。例如,《劳动合同法》第十四条指出,连续订立二次固定期限劳动合同的可以签订无固定期限劳动合同。这与O-O中第11项对应,该项的得分从前两个阶段的0分增至第三阶段的4分。又如,《劳动合同法》第六十六条规定:“劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施”。这与O-O中的第13项对应,该项的得分从前两阶段的0分增至第三阶段的3分。①如需要完整的测量过程数据,可与作者联系。三个阶段的测量结果如图1所示。

本文通过O-O方法测量以及对我国就业管制发展三个阶段的回顾发现,我国对于劳动者的保护似乎出现了“回归”的趋势。从改革开放前对劳动者“铁饭碗”的保证到改革开放后劳动合同的强制执行,再到无固定期限劳动合同的出现,其中经历了改革开放前的“强调公平”、改革开放开始时的“效率抬头”、第一阶段的“公平让位效率”、第二阶段的“强调效率”以及第三阶段的“强调效率,兼顾公平”。如何把握“回归”的度,如何把握“兼顾公平”的度,才能够不至于“矫枉过正”,使就业管制在不断改进的过程中保持劳动者利益和经济发展的动态平衡,正是当前的经济背景下需要关注的问题。

总体来说,我们的测量结果与我国劳动力市场的发展是相符合的,较好地反映了三个阶段的劳动力市场背景,表明国外指标体系在我国有一定的适应性。这主要是因为我国立法体系近年来不断发展,就法理层面来说呈现出与国际接轨的趋势。如《劳动合同法》中对无固定期限合同的规定即是按照国际上通用的做法进行的,在西方发达国家无固定期限合同是雇佣常态。中国就业管制在法理层面上的不断改进为进行国际比较奠定了良好的基础。但是另一方面,本土化的指标体系亟须建立。目前对中国就业管制情况的判断都是基于国外实际情况开发的指标和问卷,在一定程度上不能全面真实地反映中国的就业管制情况。

综上所述,国外测量结果的不一致性需要我们对中国的就业管制水平重新进行判断。本文采用O-O测量方法对我国改革开放以来的就业管制情况进行了调查。虽然对我国就业管制严格程度的直观感受存在了很久,但是直到管制测量研究出现,才使人们能采用一种量化的方式将结果呈现出来,并且表明通过量化的测量可以更为清晰地反映我国的劳动力市场现实。但是在O-O的测量过程中既没有涵盖社会保障类法规,也没有覆盖对工时和休假的规定。另外,O-O方法并不能反映出就业管制的执行情况,这些都表明需要对我国的就业管制做进一步的主观调查研究。为了更为真实地反映我国就业保护状况,我们正研究创建中国劳动力市场管制指标体系(CERI),力求做到国际标准和中国实际有机结合,客观测量与主观测量并重,法律文本与实际执行兼具。

[1]Danielle Venn.“Legislation,Collective Bargaining and Enforcement:Updating the OECD Employment Protection Indicators”.www.oecd.org/els/workingpapers,2009.

[2][7]Botero,Juan C.,Simeon Djankov,Rafael La Porta,Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer.“The Regulation of Labor”.The World Bank Supported Paper,June,2004.

[3]Sangheon Lee,Deirdre Mccann and Nina Torm.“The World Bank's‘Employing Workers'Index:Findings and Critiques-A Review of Recent Evidence”.International L abour Review,2008,147(4):pp.416-432.

[4]Janine Berg and Sandrine Cazes.“The Doing Business Indicators:Measurement Issues and Political Implications”.Economic and Labour Market Paper,June,2007.

[5]James Gwartney,Robert Lawson and William Easterly.“Economic Freedom of the World 2006 Annual Report”.The Fraser Institute,Canada,2006.

[6]Davin Chor,Richard B.Freeman.“The 2004 Global Labor Survey:Workplace Institutions and Practices around the World”.NBER Working Paper,No.11598,August,2005.

Measuring Employment Regulations in China

YAN G Wei-guo,DAI Mao

(School of Labor and Human Resources,Renmin University of China,Beijing 100872)

Measuring the extent of Employment Protection Legislation is the foundation of the Economics of EPL.This paper reviews and compares the existing researches on China conducted by foreign scholars and institutions.Then we describe the evolution of employment regulations since 1978 and use OECD EPLI to measure the extent of employment regulations in China.

China;employment regulations;measure

杨伟国:经济学博士,中国人民大学劳动人事学院教授,博士生导师,中国人民大学中国就业研究所副所长;代懋:中国人民大学中国就业研究所助理研究员、博士研究生(北京100872)

(责任编辑 武京闽)

国家社会科学基金重点项目“就业匹配与大学生就业促进”(09AZD038)