温州外来民工子女心理健康状况的调查分析与对策

2010-08-29陈舜蓬陈美芬

陈舜蓬,陈美芬

(1.温州大学研究生部;2.温州大学教师教育学院,浙江温州 325035)

温州外来民工子女心理健康状况的调查分析与对策

陈舜蓬1,陈美芬2

(1.温州大学研究生部;2.温州大学教师教育学院,浙江温州 325035)

采用症状自评量表(SCL-90)对温州地区302名外来民工子女展开调查,分析了当前温州市外来民工子女心理健康状况,结果显示:外来民工子女在人际敏感、焦虑、抑郁等诸多因子得分高于全国中学生常模,且心理问题检出率较高,外来民工子女心理健康状况应引起高度重视.

温州;外来民工子女;心理健康;调查

随着城市化进程的不断加快,越来越多的人口由农村流向城市,由不发达地区流向发达地区.据国家统计局2008年2月公布的有关资料显示[1],中国目前约有1.32亿的农民在城里打工,这个数字今后每年还会继续增加,随着父母进入城市的流动儿童接近2 000万,已成了一个特殊的“群体”.以浙江省温州市为例,经济繁荣发达的温州,吸引了大量的外来民工.据第五次全国人口普查统计,温州市外来民工达135.47万人,仅温州市区的外来暂住人员就有75.95万人,他们成为温州市社会生活中不可忽视的社会群体.

目前外来务工人员的适龄子女入学情况大致有两种,一种是留守本籍就读或辍学,由老人或亲戚来照顾,称“留守孩”;一种是跟随父母在流入地就学.本文关注的是以家庭形式流入城市里的人员适龄子女这一群体.城乡二元体制的限制,使得外来民工及其子女,不能与城市居民一样享受到应有的城市生活待遇,就像农村进城的外来务工者被称为“社会弱势群体”一样,这些外来民工子女被称为“社会处境不利群体”,他们在夹缝中生长,长期在失落与憧憬间徘徊、挣扎,城市的钢筋水泥墙阻断了天真烂漫的童趣,加之受到一些歧视,他们时常感到孤独、寂寞、封闭、自卑.笔者曾带学生到一所民工小学见习时,看到一篇题为《我的梦想》的学生习作,上面写道:“我的梦想是变成城里人,像城里的孩子一样,有很多的书,穿好看的衣服,他们不会瞧不起我……”可见,他们的内心深处,强烈渴望尊重和享有平等的“市民待遇”.民工子女心理健康问题已成为无法回避的社会问题.目前有关外来民工子女教育问题的研究比较多,但大多停留在就学的基本状况和人口特征等层面,对他们心理健康状况的关注和研究则较少,而这些恰恰是导致诸多问题的症结所在.本研究通过对温州地区外来民工子女的心理健康状况的调查,对民工子女学校如何切实有效地开展心理健康教育提供重要的指导价值.

1 调查方法

1.1 被 试

本研究选取温州地区三所民工子女学校共340名中学生进行测试,共发放问卷340份,剔除无效问卷,得到有效问卷302份,七年级137名,八年级165名,其中男生142名,女生160名.

1.2 研究工具

采用症状自评量表(SCL-90)进行调查,该量表由90个项目组成,包括躯体化、强迫症状、人际敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和其他10个因子,每个项目按五级评分(从0 – 4级),分值与症状影响严重程度相对应,即0-从无,1-轻度,2-中度,3-偏重,4-严重,参照标准,SCL-90九项因子中若有一个因子的得分大于2或等于2分则认为被试在该症状维度有中度心理问题,若因子得分大于3分,则被试在该项症状维度上存在严重心理问题.该量表具有较理想的信度、效度,不失为理想的测量工具.

1.3 研究步骤

测验以不记名方式进行,先由主试宣读指导语,然后要求被试在规定时间内逐题完成答卷.数据采用SPSS for Windows V10.0统计软件进行处理.

2 结果分析

2.1 民工子女心理健康状况的分析

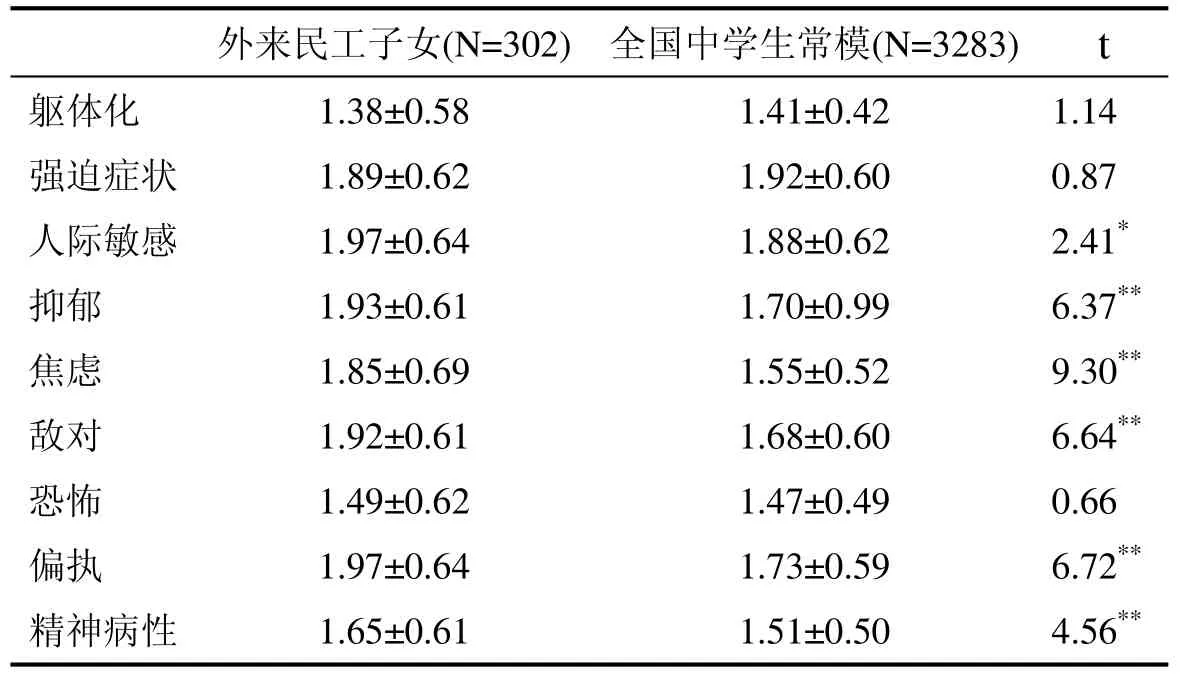

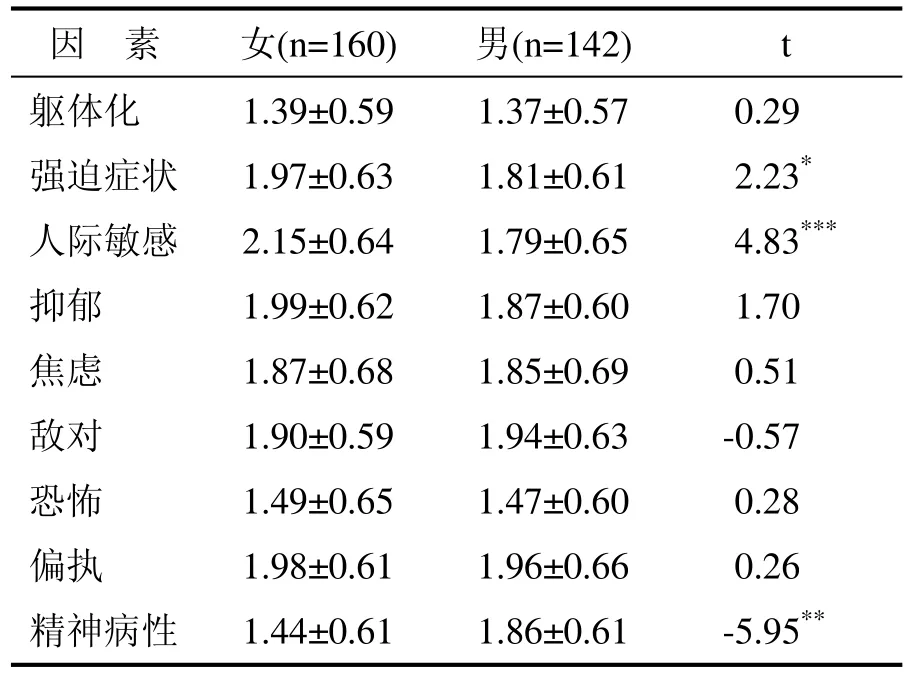

由表1可知,外来民工子女的心理健康水平显著低于全国中学生常模[2],除躯体化、强迫症状因子外,在人际敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性等项因子的得分均显著高于全国中学生常模标准.由表2可以看出,女生在人际敏感、强迫症状显著高于男生,而男生在精神病性症状显著高于女生.这提示女生多表现为情绪问题,而男生则更多地表现在思维方面问题.

表1 外来民工子女SCL-90因子分与全国常模比较(M±SD)

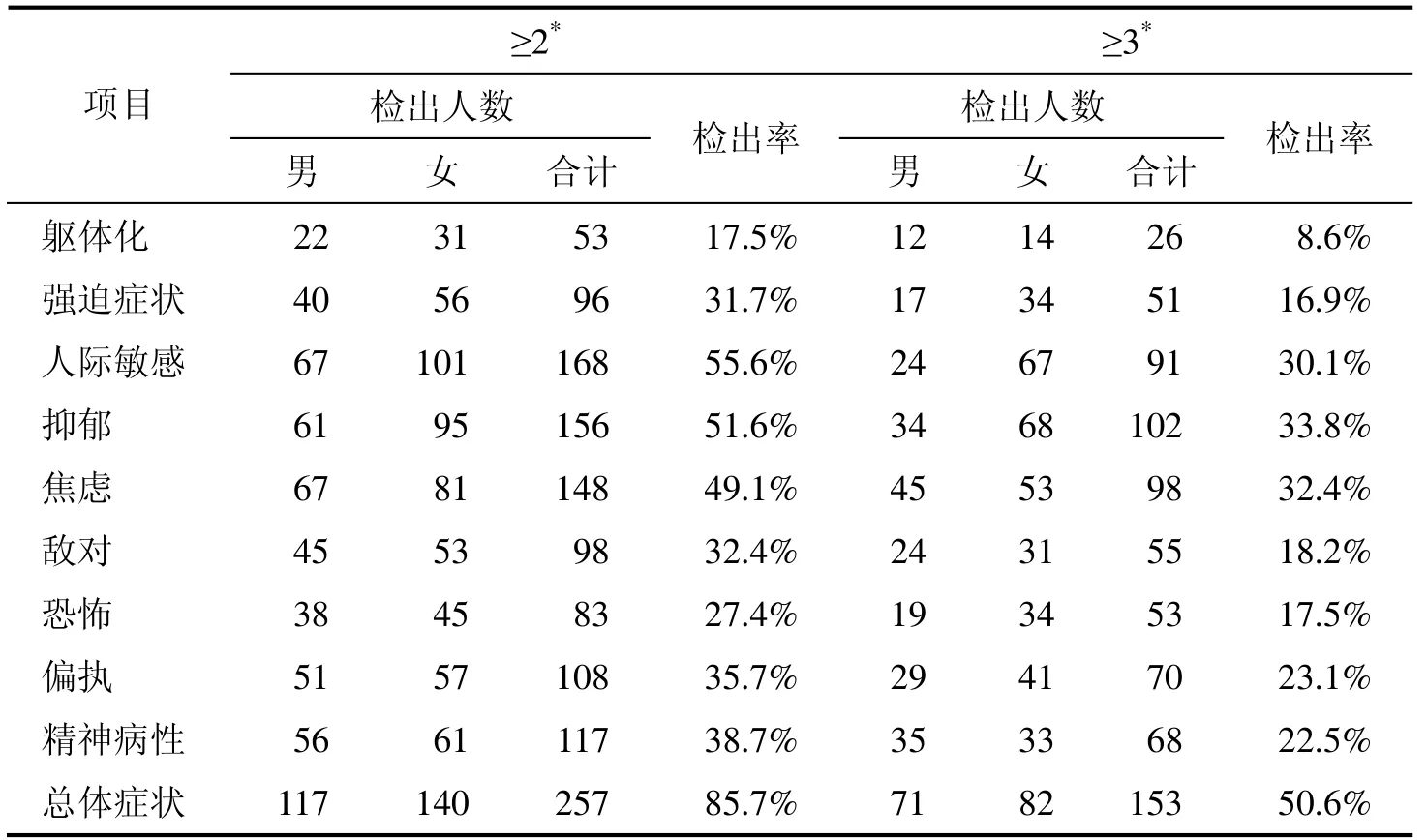

2.2 外来民工子女心理问题的检出率

从表3中结果可见,外来民工子女心理问题的检出率较高,有85.7%的学生至少有一个因子高于2分,即有各种中度的不良反应,有50.6%外来民工子女至少一个因子高于3分,表明存在较为严重的心理问题.

3 讨 论

本次调查显示,外来民工子女的心理健康状况令人担忧,除躯体化、强迫症状因子外,在人际敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性等项因子的得分均高于全国中学生常模标准,这表明,当前外来民工子女的心理健康水平低于全国平均水平,心理问题检出率偏高,尤其是在人际敏感、抑郁、焦虑等因子上出现心理问题的学生较多.

表2 外来民工子女SCL-90各项因子上性别差异比较

这表明外来民工子女在生活和学习中缺乏自信心,忧虑不安,抑郁,压抑,退缩.造成这种现象的原因大致如下:一方面,跟外来民工子女所处的特殊处境有关.外来民工子女生活在被歧视的环境中,众所皆知,无论在政治、经济、文化生活中,外来民工及其子女都处于弱势地位.在我国,城市社会对外来民工及其子女的歧视是普遍存在的,反映在语言层面上,“城市人”与“农村人”,“本地人”与“外地人”,是最常使用并用以区别身份、地位和利益的语汇.进城的农民工被称为“乡巴佬”、“土包子”和“盲流”,他们的子女被称为“小乡巴佬”、“小土包子”和“小盲流”.外来民工子女是在歧视与排挤中长大的城市“二等公民”.“有的大人、孩子看不起我们,他们有钱,我们没钱;他们是城里人,我们是乡下人.”江东门小学一位民工子女的话颇有代表性[3].可见,外来民工子女自觉是外来人,感觉到了城市孩子与自己的差别,这种差别在城市壁垒面前的难以逾越,他们内心对社会差别感受到强烈不平等,加深了他们的被歧视感、对立感和自卑感,导致他们不自信,不敢与人交往,自我封闭;他们对人对事变得敏感、忧虑不安.另一方面,外来民工自身的心理健康状况也不容乐观.他们虽然进入了城市,但只是城市中居于弱势的边缘群体,是生活在城市屋檐下的“外来人口”.生存困境、生计困境、机会困境、权利困境等交织在一起,导致他们内心出现焦虑与矛盾,他们在城市里没有归宿感、认同感,普遍有着被怀疑、轻视、排斥、侮辱的经历和见闻,普遍有着隔阂、害怕、愤懑和抵触心态,有的人甚至产生了仇视城市、仇视城里人的极端不良情绪.外来民工不良的心理状态一定程度上影响其对子女的教养态度.国外学者Luster等的研究表明,社会经济地位高的父母更多地与孩子进行交流,更多地鼓励孩子,相反社会经济地位低的父母更可能对孩子采取严厉的态度,甚至体罚[4].McLoyd研究发现,处于压力中的父母自我效能感差,对儿童的温情较少,缺乏耐心和参与,提供的支持和帮助也较少,消极性控制较多,容易受到激惹[5].如席居哲研究表明,儿童心理发展受到家庭社会经济地位的直接影响[6],父母文化程度较高、有稳定收入的工作、对子女充满热情并能理解他们,这些变量对家庭环境子系统起正向作用,而矛盾冲突则起负向作用.诸多研究表现,父母的教养方式对子女的心理健康发发展具有重要的影响[7].

表3 外来民工子女心理问题检出率(n=302)

此外,本次调查还发现,女生的人际敏感、强迫症状显著高于男生,而男生在精神病性症状显著高于女生.造成这种现象可能与我们所生活的社会文化有关,一般来说,男孩勇敢、大胆、不拘小节,女孩温柔、听话、顺从,较为被社会所接受,所以女孩往往做事小心谨慎,比较拘谨,非常在意别人的看法,导致对人对事变得过于敏感.社会对男孩寄予更高的期望,男孩比女孩易感受到更大的压力,这可能会导致男孩产生较多的精神病性症状.

4 对策与建议

外来民工子女是一个不容忽视的群体,他们正处于接受教育和身体发育的关键期,如果在这一时期他们的身心得到健康、全面发展,他们将成为有益于社会的建设者;反之,就有可能给社会发展带来极其不利的影响.因此,关注外来民工子女的心理健康,如何促进其心理健康发展已是一个急需解决的新课题.本次调查结果发现,外来民工子女的心理发展状况令人担忧,然而更令人忧虑的是,许多外来民工忙于生计,再加上自身素质的原因,他们对家庭教育不够重视,在教育子女问题上更是一筹莫展.诚然,仅靠学校教育,没有家庭、社会的配合,教育是苍白无力的.家庭、学校和社会紧密配合,形成合力,营造立体的教育氛围,才能促进外来民工子女的身心健康成长.

4.1 切实有效地开展民工子女的心理健康教育

在促进外来民工子女心理健康发展措施上,南京师范大学教育科学学院已做出很好的示范,他们和当地教育局联合在各中小学设立“南京师范大学教育科学学院学生心理健康教育实践基地”,跟踪关注建邺区外来民工子女的心理健康教育发展.他们调动了全院1 000余名心理学、教育学专业的本科生深入中小学对“外来人口心理问题”、“民工子女受教育状况”、“民工子女心理世界的孤岛现象”等问题开展调研[3],与学校教师就教育、心理等问题展开讨论,为民工子弟学校的学生,开展了心理小课堂、心理小游戏、心理热线和开心聊天室等心理健康咨询活动,对一些心理有困境的外来民工子女进行疏导,引导他们健康成长.

4.2 发挥民工家长学校优势,形成家校合力

目前,外来民工文化程度普遍不高,家教意识较为薄弱,一定程度上影响了孩子身心的发展.民工家长学校为他们开辟一方学习天地,帮助民工家长端正家教方向,改革家教方法,充实家教内容,优化家教环境,充分发挥学校在指导家长进行家庭教育方面的优势,使家庭教育与学校教育互相协调配合,形成教育合力.家长学校可以构建开放的活动模式,可通过家长会、家教信箱、家教热线、教育咨询等形式多样的方法,交换意见,研究对策,因势利导地开展教育,达到家校同步的目标,促进学生心理健康成长.

4.3 全社会共同营造尊重外来民工及其子女的氛围

诚然,完全消除城乡差别不大现实,但营造一种平等待人的氛围并不难.社会应当努力创造一种平等的气氛,让外来民工子女时时受到平等的对待.外来民工子女从小就随父母离开熟悉的环境,来到一个陌生的城市.在这里,他们大多没有城市的归属感,属于弱势群体.由于外来民工子女未来的出路大多还是在这个城市,因此,全社会应消除偏见,以宽广的胸襟接纳外来民工子女,营造一个“同在蓝天下,共同成长和发展”的氛围,让他们感受到人与人之间的温暖,使他们在一种平等的氛围中快乐成长,提高他们适应这个城市的能力,并在城市中实现他们的价值.

[1] 言风. 中国流动人口分布集聚, 广东江苏等10省占六成多[EB/OL]. [2008-11-23]. http://www.china.com.cn/ news/2008-10/23/content_16653986.htm.

[2] 刘恒, 张建新. 我国中学生症状自评量表(SCL-90)评定结果的分析[J]. 中国心理卫生杂志, 2004, (2): 88-89.

[3] 郭亮, 宋金萍. 关注农民工子女心理健康刻不容缓[EB/OL]. [2008-11-23]. http://news.qq.com/a/20041110/ 000300.htm.

[4] [美]劳拉·E·贝克. 儿童发展[M]. 吴颖, 译. 南京: 江苏教育出版社, 2002: 790.

[5] 张文新. 儿童社会性发展[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1999: 98-124.

[6] 席居哲. 儿童心理健康发展的家庭生态系统特点研究[J]. 心理科学, 2004, (1): 72-76.

[7] 钱铭怡, 肖广兰. 青少年心理健康水平 自我效能 自尊与父母养育方式的相关研究[J]. 心理科学, 1998, (6): 553-554.

Survey and Analysis of Situation of Wenzhou’s Migrant Laborers’Children’s Mental Health and Its Countermeasures

CHEN Shunpeng1; CHEN Meifen2

(1. Department of Postgraduate; 2. College of Teacher Education, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

302 migrant laborers’ children in Wenzhou region were surveyed by SCL-90 (Symptom Checklist 90). Through the survey, these children’s situation of mental health was analyzed. Result shows: scores of migrant laborers’ children are higher than average scores of Chinese middle school students on interpersonal sensitivity, anxiety, depression and other factors; prevalence of these children’s psychological problems is relative higher than average; issue of mental health of migrant laborer’s children is worthy of primary stress.

Wenzhou; Migrant Laborers’ Children; Mental Health; Survey

G44

A

1674-3563(2010)02-0040-05

10.3875/j.issn.1674-3563.2010.02.009 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:杨峰)

2009-03-22

浙江省社会科学界联合会07年研究课题(07B52);温州大学校级课题(2006S017)

陈舜蓬(1969- ),男,浙江苍南人,讲师,硕士,研究方向:教育管理