螺内酯联合乙酰螺旋霉素 面部痤疮的疗效观察

2010-08-08王明秀张泉

王明秀 张泉

痤疮是一种累及毛囊皮脂腺的一种慢性炎症性皮肤病,好发于皮脂溢出部位。以青年男女多见,笔者用口服螺内酯、乙酰螺旋霉素治疗面部痤疮40例,取得了较好疗效,现报告如下。

1 临床资料

78例均为门诊患者,随即分成两组,治疗组40例,男性17例,女性23例,年龄在16~35岁,病程长者5年,病程短者6个月;对照组38例,男性15例,女性23例,年龄在16~30岁,病程长者2年,病程短者3个月,皮损主要分布在面部,常伴有皮脂溢出,以丘疹、粉刺、脓疱、结节、囊肿等皮损为特点的临床表现。排除对螺内酯、乙酰螺旋霉素过敏者、肝肾功能不全者、孕妇及哺乳期患者。

2 治疗方法

2.1 治疗组 口服螺内酯20mg,3次/d,;乙酰螺旋霉素0.2g,3次/d也可以加B2片10mg,3次/d;对照组:口服乙酰螺旋霉素0.2g,3次/d,B2片10mg,3次/d,2周为一个疗程,总疗程4周。

2.2 在治疗后2、4周随访观察记录面部丘疹、粉刺、脓疱、结节及囊肿变化情况,并评定患者的严重程度组别。同时在治疗期间两组不能使用化妆品及其他治疗痤疮的药物,用温水洗脸,也可配合热毛巾湿敷面部;避免辛辣刺激食物,多吃新鲜蔬菜、水果和富含维生素的食物,保持心情舒畅,大便通畅,禁止用手挤压皮损。

3 疗效评价

3.1 痊愈为皮损消退≥90%,显效为皮损消退≥70%,好转为皮损消退≥30%,无效为皮损消退<30%,总有效率以痊愈加显效计算。所有结果均进行统计学方法采用SPSS13.0软件对数据进行两样本的秩和检验。

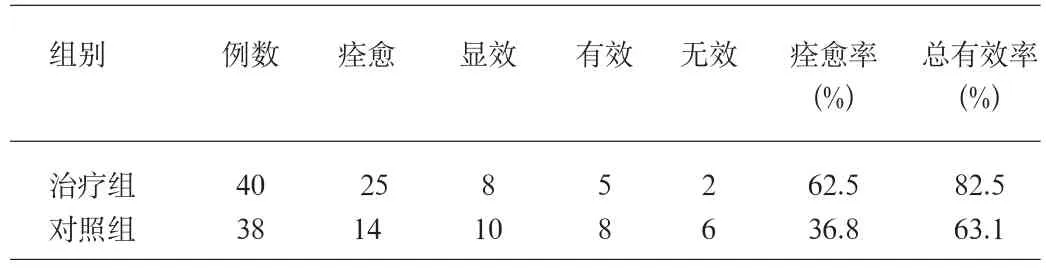

3.2 结果 两组治疗结果见表1。治疗组痊愈率为62.5%,总有效率为82.5%,对照组痊愈率为36.8%,总有效率为63.1%,两组有效率比较,有显著性差异(Z=2.759,P<0.01)。

表1 四周后两组疗效比较

3.3 副作用 治疗组1例女性出现头疼、困倦;对照组3例出现胃肠道不适,未做特殊处理,停药后恢复正常。

4 讨论

痤疮发生原因比较复杂,主要与雄激素、皮脂分泌增多、痤疮丙酸杆菌繁殖等因素有关。皮脂腺主要受雄激素调控,进入青春期后雄性激素特别是睾酮的水平快速上升,睾酮在皮肤中经5-α还原酶的作用转化为二氢睾酮,后者与皮脂腺细胞的雄激素受体结合发挥作用。雄性激素水平的升高可促进皮脂腺发育并产生大量皮脂,皮脂为毛囊内寄生痤疮丙酸杆菌生长提供物质基础,痤疮丙酸杆菌产生的酶要分解皮脂,生成游离脂肪酸刺激毛囊以引起炎症,同时可刺激毛囊皮脂腺导管上皮增生及角化过度,使皮脂分泌受阻、排泄不畅淤积而产生粉刺。此外,痤疮丙酸杆菌还可产生多肽类物质,趋化嗜中性白细胞、活化补体和使白细胞释放各种酶类,诱发或加重炎症,从而出现丘疹到囊肿的一系列变化。因此用螺内酯治疗痤疮具有抗雄性激素的作用,可竞争性抑制二氢睾酮与外周靶器官受体结合,拮抗皮肤内雄激素,减少皮脂分泌。螺内酯毒性较低,服药后少数人出现头疼、困倦,偶可引起皮疹、男性乳腺女性化和性功能障碍,停药后可迅速消失,长期服用可引起高血钾症,肾功不全者禁用。乙酰螺旋霉素可抑制痤疮丙酸杆菌和中性粒细胞趋化因子的产生,从而阻断了游离脂肪酸对皮肤的刺激,具有良好的抗炎作用。两药合用具有协同作用,能有效的治疗痤疮。辅以维生素B2能参与脂质的代谢。同时嘱咐患者注意面部的清洁和饮食的调养。