日本文学理念(十)松尾芭蕉的世界——「さび」

2010-07-13四川外国语学院姚继中林茜茜

四川外国语学院 姚继中 林茜茜

1603年,「徳川家康(とくがわいえやす)」结束了之前的战乱,开设了「江户幕府(えどばくふ)」建立起巩固的幕藩体制,日本进入了「江户時代(えどじだい)」。江户时代初期,社会逐渐安定下来,国内的农业生产得到了发展,交通及运输业也有了很大的改善。幕府在提倡学习中国的四书五经,在培养官吏的同时,也提倡庶民教育,在各地开设私塾(「寺子屋」てらこや),鼓励庶民的孩子识字并普及算盘。随着广大商人及市民阶级出现了文化消费的需求,日本迎来了历史上的文艺复兴,被称为「元禄文化(げんろくぶんか)」。江户时代庶民文化的繁荣主要体现在韵文,戏曲和散文文学三个方面,而其中的韵文主要指「俳句(はいく)」的兴盛。俳句是由五、七、五共十七个音节组成的短诗,早期在「松永貞徳(まつながていとく)」的倡导下,从「俳諧連歌(はいかいれんが)」中独立出来,成为一种新的诗体,并被推广到全国。而以「松尾芭蕉(まつおばしょう)」为首的俳句诗人(「俳人」はいじん),掀起了一场俳句革新运动,确立了闲寂风雅的「蕉風(しょうふう)」。

松尾芭蕉本名「藤七郎(とうしちろう)」,也叫「宗房(むねふさ)」,俳号、别号多达十数个,芭蕉是其俳号之一。他出生于「伊賀上野(いがうえの)」,自幼丧父,家境清贫,19岁时开始侍奉藩主「藤堂良忠(とうどうよしただ)」,并受其影响开始热衷于俳谐创作。良忠去世以后,芭蕉离开家乡来到京都「北村季吟(きたむらきぎん)」的门下学习俳谐,受他的启蒙创作了很多传统的作品。至此芭蕉决定立志俳业,来到了江户,试图开拓新的人生。他的作品极具风格,先后指导了众多弟子。芭蕉出身贫寒,不满武家政权和町人金权的统治,于是他主动诀别政权和金权,远离尘嚣,从日本桥附近的繁华地段搬到了荒凉的「隅田川(すみだがわ)」对岸的「深川(ふかがわ)」的草庵之中。他的门下为了表达对恩师的感谢,在庵前种植了一株芭蕉树,长得枝叶繁茂,于是此庵便被命名为「芭蕉庵(ばしょうあん)」。但在他39岁时,江户发生大火,芭蕉庵不幸化为灰烬,无奈之下,他只好离开江户,到「山梨県(やまなしけん)」的门人家暂住,两年后在友人和门人的资助下,芭蕉庵才得以重建。41岁时,芭蕉回故乡伊贺为去世的母亲扫墓,他做好了吃苦耐劳的心理准备,冒着随时暴毙于旅途的危险,历时八九个月,进行了一次漫长的旅行。回到故乡祭拜过母亲后,他又出发,在旅途中度过了一年的时光,回到了江户。此次旅途中,芭蕉尝尽了艰辛,也看到了更多普通民众的艰苦生活,受到了很大的冲击,使他更加清晰地意识到现实的残酷,意识到人是那样的无能为力,人生是那样的悲哀与凄惨。但与此同时,他也感受到了旅途无穷的魅力,之后又进行了几次旅行。后来,他甚至卖掉了芭蕉庵,踏上了漫漫旅途。他曾多次说过:“若死于路上,也是天命。”最后,在51岁的时候,芭蕉病倒在旅途中,客死于「大阪(おおさか)」。

芭蕉在俳句方面的杰出贡献,是他的创作理念——“闲寂(さび)”。

在芭蕉的创作初期,大部分俳谐作家都沿袭旧习,以创作诙谐,幽默之作品为常事。而在此时,他提出了「风雅の诚(ふうがのまこと)」。但这里的「誠(まこと)」并不是指自然的真实,而是努力把所感的真实,用真诚的心灵抒发出来,升华为艺术的真实。比如,他在旅途中接触了很多的庶民生活,于是他把自己亲自体验的、感受的现实,用俳句表现了出来。当芭蕉在「富士川(ふじがわ)」岸边,听见河边上有弃儿的哭声时,他写出了这样的俳句:

闻猿哀嚎弃儿啼,

萧瑟秋风添凄厉.(姚继.译)

一个三岁左右的孩子,因口粮不够而被家人遗弃在河边,芭蕉听到他那凄惨的哭声在秋风中回荡,联想起杜甫《秋兴八首》的“听猿实下三声泪”,感觉就像令人断肠的猿啼,这更加生动地重现了当时悲凉的场景。

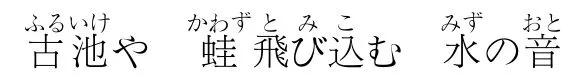

在“风雅之诚”的基础上,芭蕉提出了“风雅之寂”,即“闲寂”。因为在旅途中经历了很多生死离别,芭蕉深刻感受到了生命的无常,于是他引入了禅宗的思想,使“诚”的内涵获得了更大的延伸,所以芭蕉提倡的“闲寂”同时具有风雅的一面与禅寂的一面。近世日本还有一个重要的文学理念、即“空寂(わび)”,它以幽玄作为基调,充满苦恼之情,更具情绪性,多用在生活艺术上。在歌学领域提倡的“空寂·幽玄(わび·ゆうげん)”经由「世阿弥(ぜあみ)」之手引进「能楽(のうがく)」论,发展到了自觉的阶段之后,又被运用于「茶道(さどう)」。茶道宗师「千利休(せんのりきゅう)」提倡的草庵式“空寂茶(わびちゃ)”,强调去掉一切人为的装饰,追求简素的情趣。但与几乎完全排除物的世界的“空寂”不同,“闲寂”是以风雅作为基调,充满寂寥之情,更具情调性,偏重于受自然物象而诱发出的寂寞感和忧郁感。最能体现芭蕉“闲寂”理念的作品,非『古池(ふるいけ)』莫属。

悠然古池蛙跃入,

弄出水声破静谧.(姚继.译)

古池周围一片幽静,且“古池”二字表现出了恒古的寂静。加上水面的平和,更是增添了一种寂的氛围。偶然一青蛙跳入池水中,扑通的响声顿时打破了静谧的世界,打破了千古的沉默,大自然的生命律动仿佛在这一声水响中涌动回荡。宁静中的水响映衬得古池更加地寂静,而且水声过后,古池的水面和周围又都恢复了之前的宁静。这首俳句中,动与静达到了完美的结合,一切看似安静,却蕴含着大自然千变万化的运动。『古池』就是通过“闲寂”特有的表现力,表现了俳句的风雅美。与『古池』有异曲同工之妙的另一作品,是芭蕉旅行『奧の細道(おくのほそみち)』,置身于沉寂的环境中时创作的。

置身一片静寂中,

蝉鸣声声透岩石.(姚继.译)

寂静中的蝉鸣,使得芭蕉心神不由得清净起来,而且它衬托出周围的环境更加幽静。这首俳句和『古池』都绝妙地体现了芭蕉“闲寂”的文学理念,将自然与人生、艺术与生活融合为了一体。在中世的幽玄上增加枯寂的情调。芭蕉的这一文学理念当然不是题材表面的情调,而是作者捕捉对象时的心灵观照。所以,即使是吟咏华丽浓艳的题材,也可以表现出闲寂的色彩。

常年在旅途中奔波的芭蕉,晚年时深化了“闲寂”思想。对他而言,旅行有着无穷的魅力。在著名的纪行文『奧の細道』里,芭蕉这样描述道:

日月乃百代过客,年复一年亦如旅人也。行舟营生之船夫,牵马终老之人,日日羁旅,四海为家。……漂游之神使人诗兴大发,几近狂乱,道祖神邀我出行,心浮气躁,难于稳定.(姚继.译)

旅途中,他游遍名胜古迹,潜心于古典文学的世界中,仿佛听到了古人的心声,在艰苦的道路上实践着自己的艺术理论。就是这多年的旅途经历,成了他文学、美学思想的重要源泉。在奥州旅途中,芭蕉对迎接他的弟子提出了「不易流行(ふえきりゅうこう)」这一新的文学思想。所谓「不易(ふえき)」,是指艺术的本质之中有一种超越时代、流派与艺术种类的永恒不变的东西;「流行(りゅうこう)」是指不同时代的艺术家必然要追求新意,随时代的发展而不断创新。就这样,芭蕉从根本上解决了俳句不断革新的理论问题。

芭蕉的思想形成过程中,主要受到本国中世纪传统文化和中国唐朝文化的深刻影响,在艺术的“风雅之诚”里,浸透着人生无常的佛教文化观念,但却少有宿命思想,而是力求在短暂的人生里努力追求艺术之道,以及对时间飘渺的感叹。

一位日本学者曾形象地说道:“如果物语没有「物哀(もののあわれ)」,茶道没有“空寂”,俳句没有“闲寂”,就如同调膳忘却下佐料。它们的审美形态占据着日本美的心脏部位。”芭蕉的“闲寂”俳论,是对中世文化所崇尚的“幽玄”、“空寂”、“有心”理论的继承与发展,这一文学理念及其审美观,深深渗透到文学、戏曲、绘画、茶道等各个领域,已经成为文学艺术追求的最高境界。