脑出血行颅内血肿微创清除术的疗效及护理对策

2010-07-12刘玉珍

刘玉珍

山东枣庄市台儿庄区人民医院 枣庄 277400

我院自2004年以来开展此项手术,取得良好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2004-02~2009-11在我院住院治疗的高血压脑出血(HICH)患者91例,按治疗方法的不同分为颅内血肿微创消除术组(手术组)51例和内科保守治疗组(保守组)40例。所有患者均有高血压史,发病诱因多为饮酒、劳累、排便、情绪激动等。均符合1995年全国第4届脑血管会议脑出血的诊断标准[1],经头部CT扫描确诊。2组患者年龄、性别、入院时血压、出血量、出血部位及意识障碍程度相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组一般资料比较

1.2治疗方法2组均给予降颅内压、控制血压、防治各种并发症等常规内科治疗。手术组均在6~24 h内行颅内血肿微创清除术治疗。采用头颅CT下定位法:在CT指导下用头皮标记物作引导物,选择以血肿量最多与颅骨最小距离的CT层而为穿刺点和深度。应用北京万特福医疗器械有跟责任公司生产的YL-Ⅰ型一次性颅内血肿穿刺针。手术尽量避开外侧裂、脑膜中动脉和大脑重要功能区。以血肿深度选择相应长度的穿刺针。利多卡因局麻后,用手电钻带穿刺针穿过头皮、颅骨和硬脑膜下腔后,卸下电钻及钻头,插入针芯,将穿刺针穿入血肿中心。拔出针芯后即有黑色血液溢出。拧上帽盖,从侧管用5 mL注射器震荡抽吸15~20 mL陈旧性血液,然后用针型粉碎。予等量生理盐水反复冲洗血肿腔,然后将尿激酶3万~5万U配5 mL生理盐水通过针形粉碎器快速注入血肿中心后闭管连接引流袋,闭管2~4 h后开放引流。以后用肝素盐水通过针形粉碎反复冲洗血肿腔,直至冲洗液变清为止。冲洗完后向血肿腔内注入肝素、尿激酶及透明质酸酶混合液,闭管2~4 h再次开放引流。每日重复治疗1~3次。手术后1、3、5 d为复查CT的时间。如血肿80%以上被清除,闭管24 h后,无颅压增高表现则拔出穿刺针。

1.3统计学分析计量资料均以±s表示,采用均数资料t检验和χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 护理

2组均采用整体护理措施,手术组应做好术前、中、后的护理。

2.1术前准备及护理(1)心理护理:针对患者况做好心理指导,向患者及家属介绍术前各种检查及准备、手术必要性、术式优点及治疗效果,消除患者恐惧、焦虑情绪,减轻其思想负担,取得他们的信任和配合,以利于手术的进行和术后的护理工作。(2)密切观察生命体征的变化,有效控制血压在180/95 mmHg以下,保持呼吸道通畅。准确及时完成各项检查及术前准备、剃头、导尿、备血、静脉通路等。(3)做好穿刺前物品(消毒、麻醉、冲洗药物及穿刺物品)和穿刺室准备。

2.2术中观察及护理观察病人意识状态及生命体征的变化,及时发现再出血或脑疝及颅内压升高症状(有呕吐,可给予卧位头偏向一侧及时清除口腔分泌物,防止窒息;烦躁不安者,可给予镇静剂)。

2.3术后护理生命体征的观察:密切观察体温、血压、呼吸与心率的变化,病人有瞳孔变化、意识障碍加深,应考虑有颅内继发性出血的可能,发生中枢性高热时,需采用冰帽、冰毯等做物理降温的方法,保护脑组织[2]。控制血压,防止血压过高或过低,过高会增加颅内再出血的危险,过低会致脑泄注不足或引起脑梗死。维持颅内压的相对稳定,绝对卧床休息,抬高床头15°~30°,以利静脉回流,减轻脑水肿;按医嘱正确使用降压药及脱水药,保持血压 180~120 mmHg,同时控制液体摄入;单纯血肿引流应采用低位引流,确保引流管通畅;避免一切引起颅内压增高的因素(如高热、剧烈咳嗽、便秘等),正确处理颅内积气(调整体位或在调整休位的基础上,注入生理盐水置换气体)。

防止颅内及穿刺点皮肤感染:置管期间,颅内组织通过引流管与外界相通,存在潜在的危险性。保持病房的清洁、卫生、空气流通,限制人员流动及探视;引流管应严格无菌操作,预防逆行感染;保持引流管通畅,若血凝块阻塞不能盲目负压抽吸,应使其液化后排出;拔管时先消毒(2%碘酒、75%酒精),当穿刺针拔出1/2时在针周围再消毒1次,最后拔除。然后在以75%酒精消毒皮肤,覆盖消毒敷料,绷带加压包扎。头部抬高30°,以减少伤口渗出。

3 结果

3.1临床疗效判定治疗3个月后进行临床疗效评价。ADL分级法:Ⅰ级指完全恢复日常生活(治愈):Ⅱ级指部分恢复或可独立生活;Ⅲ级指需人帮助,扶拐可行走;Ⅳ级指卧床但保持意识:Ⅴ级指植物生存状态(无效)。本研究把Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级定为临床有效,Ⅳ级为临床无效,Ⅴ级为死亡。对比2组的临床疗效,分析手术组临床疗效与出血量的关系。

3.2临床疗效见表2。表2显示,手术组与保守组比较,死亡和Ⅳ级患者显著降低(P<0.01或 P<0.05),Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级患者显著高于保守组(P<0.01)。手术组 51例病人中死亡11例,病死率23.57%。其中基底节区出血死亡l例,脑叶出血死亡2例。基底节区死亡中4例手术前已有脑疝形成,6例为术后再出血死亡。手术组总有效率为60.78%(31/51),保守组总有效率为17.50%(7/40),前者显著高于后者(P<0.01)。

表2 治疗后2组死亡、ADL分级结果 [例(%)]

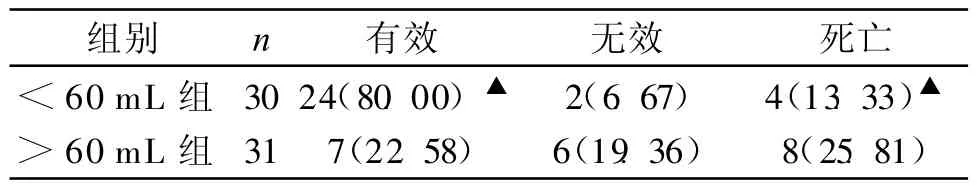

3.3手术组临床疗效与出血量的关系见表3。表3显示,出血量<60 mL组与>60 mL组比较,有效率显著增高(P<0.01),死亡和无效显著降低(P<001)。

表3 手术组临床疗效与出血量的关系 [例(%)]

4 讨论

术后引流管的护理是颅内血肿微创清除术治疗脑出血、预防感染、防止颅内积气的关键之一。因此,要做好微创引流护理。(1)妥善固定导管,头部制动,防止引流管滑脱。搬运时央闭引流骨,避免引流液回流。(2)每日更换引流管、引流袋,注意无菌操作。(3)单纯性血肿引流应采用低位引流,引流袋应低于穿刺部位20~30 cm,以防返流,若血肿破入脑室则引流管高于穿刺点5~15 cm,以免大量脑脊液沿引流管外流。(4)防止管腔阻塞,每日行2~3次颅内外冲洗,血凝块阻塞造成排出困难时不应盲目负压抽吸。(5)观察引流液的量、性质、颜色,并准确记录。术后并发症的护理:保护胃肠黏膜及功能,防止消化道出血;保持呼吸道通畅及洁净,防止肺部感染;肾功能监测及防止尿路感染:防止压疮的发生。术后早期康复护理,脑出血的病人均有不同程度的肢体功能障碍或语言功能障得,故术后尽可能早的功能训练尤为重要。术后24 h开始行肢体功能功能锻炼,由少至多,由被动到主动,活动以不疲劳为度;语言康复采取语言、手势相结合,可配合实物或图像进行训练;指导饮食、戒烟酒等。

颅内血肿微创清除术的创伤小,能够快速建立清除颅内血肿的工作通道,避免了脑组织再损伤,能马上排出颅内液态、半固态血肿,迅速缓解颅内压,再利用针形血肿粉碎器将血块液化剂均匀全方位地喷送到血凝块的各个部分,使血块快速降解、液化成液体排出,为降低病死率、致残率,提高生存质量打下基础。本研究颅内血肿微创清除术组病死率(23.5%)显著低于内科保守治疗组(47.5%),颅内血肿微创清除术组总有率(60.8%)显著高于内科保守治疗组(7.5%),Ⅳ级患者显著低于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级患者。颅内血肿微创清除术能够降低HICH的病死率,提高有效率,以及提高生存质量。因此,颅内血肿微创清除术治疗HICH临床疗放显著优于内科保守治疗,是治疗HICH切实可行的手术方法。

颅内血肿微创清除术的局限性:本研究手术组出血量<60 mL者与>60 mL者比较,有效率显著增高(P<0.01),死亡和无效率显著降低(P<0.01)。说明随着出血量增多,临床疗效有所降低;微创术并不适合所有脑出血的病人,尤其是活动性出血。而开颅手术适合于活动性大出血病人。因此应将脑出血的病人临床表现结合头颅CT动态观察,然后选择手术方式。有时为抢救生命,可作为开颅术的辅助治疗,以争取手术时间。微创术不能对活动性出血进行电凝止血,只能向血肿中心注入肾上腺素或立止血,达到止血效果。有时候效果不理想,病人多死于再出血。虽然微创颅内血肿清除术操作简便,无需全麻等,但术中、术后再出血的问题一直是微创术后死亡的主要原因,如何解决再出血问题是当前临床工作者要深入研究的课题。颅内血肿微创清除术注意事项:(1)血肿颅表定位:采用CT下定位法,能够准确刺中血肿中心。但应注意CT片定位易出现偏差。(2)手术时机选择:脑出血后4~6 h开始出现脑水肿,血肿的存在可对脑组织有直接压迫损害,压迫时间越长,周围脑组织不可逆损害越严重,且病灶及周围组织产生的细胞毒物质也可致继发性脑损伤。因此,及早清除血肿能有效降低颅内压。另一方面手术过早(6 h内)又增加了再出血的可能。因为早期血肿形成的压力可以促使破裂口处血凝块形成,防止再出血。我们认为如病人病情允许的情况下,手术尽量在6 h以后进行(我们选择在6~24 h内),以减少再出血的几率和引流不畅的问题。(3)冲洗液及液化剂:冲洗液为生理盐水,生理盐水温度以20~30℃为宜(温度太低可引起抽搐)。血块液化剂使用尿激酶3万~5万U配5 mL生理盐水。冲洗过程有新鲜出血,可用生理盐水500 mL加肾上腺素l mg冲洗,或局部注入立止血。(4)及时(本研究手术后l、3、5 d复查 CT)调整穿刺针的深度及侧孔方向。(5)拔针时间为3~11 d,平均6.5 d,无颅内压增高症状,复查CT无明显中线结构移位及脑室受压表现,闭管24 h病情平稳,可拔针。

颅内血肿微创清除术是治疗颅内血肿的一种行之有效的方法,具有简单、快速、创伤小、伤口愈合快、术后并发症少的优点[3],极大地提高了患者的生存率,降低了病死率、致残率。脑出血的预后与多因素有关,是医生、护士、病人及家属综合作用的结果。严密细致的观察与护理,早期康复训练,从而最大限度地挽救病人的生命。因此,高质量的护理是颅内血肿微创清除术治疗取得成功的基础和保障。

[1]王维治.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2001:142-144.

[2]汤忠碧.颅内碎吸引流术治疗脑出血的有关处理[J].中原医刊,2000,27(6):62-62.

[3]陈辉清.高血压脑出血外科治疗的研究[J].中国实用医学,2006,1(1):5-7.