脑脉泰胶囊对急性脑梗死病人血液流变学的影响

2010-07-12杨全玉刘新生崔亚平

杨全玉 刘新生 崔亚平

郑州市第一人民医院神经内科 郑州 450004

本研究旨在检测脑梗死病人治疗前后血液流变学指标,探讨脑脉泰胶囊对脑梗死病人血液流变学的影响。

1 资料与方法

1.1临床资料选择2009-02~2010-02住院治疗的且经头颅CT/M RI确诊的脑梗死病人87例,均符合全国第四届脑血管会议诊断标准[1],随机分为2组,治疗组48例,年龄 40~75岁;男23例,女 25例;其中前循环(颈内动脉系统)脑梗死30例,后循环(椎基底动脉系统)脑梗死 l8例。对照组39例,年龄41~78岁;男24例,女15例;其中前循环脑梗死21例,后循环脑梗死14例。2组年龄、性别、梗死部位构成差异均无统计学意义。

1.2方法对照组:阿司匹林肠溶片,辛伐他汀片,胞二磷胆碱应用及对症处理。治疗组:在对照组的基础上加用脑脉泰胶囊,连用4周。

1.3检测指标所有病人均于治疗前及治疗后行全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度及血浆纤维蛋白原等血液流变学检测,并记录药物不良反应。

1.4统计学处理应用SPSS 10.0统计软件,各组数据采用均数±标准差(±s)表示,组间比较用t检验。

2 结果

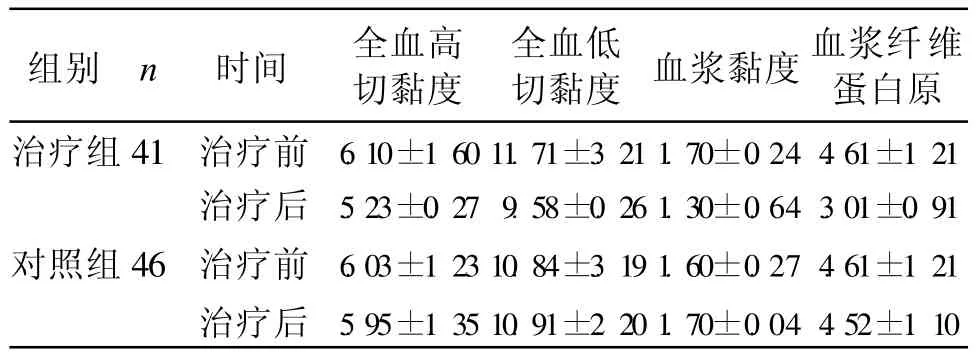

2组患者治疗前后血液流变学测定结果比较见表1。表1显示,治疗组的全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度及血浆纤维蛋白原等血液流变学指标在治疗后比治疗前明显改善(P<0.05),而对照组治疗前后血液流变学的差异无统计学意义。

表1 2组患者治疗前后血液流变学测定结果比较 ±s)

表1 2组患者治疗前后血液流变学测定结果比较 ±s)

注:治疗组前后比较,P<0.05

组别 n 时间 全血高切黏度全血低切黏度 血浆黏度血浆纤维蛋白原治疗组41 治疗前 6.10±1.60 11.71±3.21 1.70±0.24 4.61±1.21治疗后 5.23±0.27 9.58±0.26 1.30±0.64 3.01±0.91对照组46 治疗前 6.03±1.23 10.84±3.19 1.60±0.27 4.61±1.21治疗后 5.95±1.35 10.91±2.20 1.70±0.04 4.52±1.10

3 讨论

国内外研究表明,凝血、抗凝失衡是急性脑梗死的重要危险因素,在其发生及复发中占主导地位。全血黏度增高,可导致循环血流减慢,氧的运输减少,造成循环性缺氧,缺氧导致血管内皮受损,为动脉粥样硬化及血栓的发生和发展提供了病理生理基础。动脉粥样硬化为脑卒中最常见病因[2],有资料显示血胆固醇每增加1 mmol/L,缺血性卒中风险升高25%[3],动脉粥样硬化可导致管腔狭窄和血栓形成。脑梗死病人机体内存在不同程度的高凝状态,由于红细胞和血小板的聚集能力增强,血清胆固醇和甘油三酯含量增高,使血液黏稠度明显增高,表现为高黏血症。血液高凝及高黏状态互为因果,最终导致脑梗死进一步加重,造成神经功能损害,且血液黏度的增高往往出现在脑卒中之前,既是多种疾病的病因,又可促进疾病的发展和恶化。脑脉泰胶囊组分中当归含挥发油、脂肪油及阿魏酸等,山楂、红参、何首乌均能改善血液流变学,降低红细胞聚集性,促进血液向低凝状态发展,可根本上改善梗死病人的预后,且毒副反应小。

本研究显示急性脑梗死患者在应用脑脉泰胶囊治疗后各项血液流变学指标明显改善。在治疗过程中未发现明显不良反应。药理研究证明,脑脉泰胶囊能显著减少梗死面积,减轻神经行为障碍,降低脑血管阻力,降低血小板最大聚集率,缩短病程,具有较好的临床应用前景。

[1]中华医学会,全国第四届脑血管学术会议.各类脑血管病的诊断标准[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-381.

[2]郑莜萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:85-89.

[3]贾建平,崔丽英,王伟等.神经病学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2008:198-199.