信息传播技术是第一传播力

2010-06-13钟沈军

钟沈军,李 滨

新华社经济信息编辑部,北京 100803

当今世界,全球信息传播日益便捷,各种思想、意识、文化相互激荡,价值观念、意识形态、政治制度、文化取向、生活方式在相互交流中亦演绎着不断的融合与碰撞。其影响不仅取决于传播的内容是否具有高度与优势,而且取决于是否具有先进的传播手段和强大的传播能力。

“内容为王”一直是传媒行业奉行的不二法则。然而,在数字化大潮的冲击下,这一法则正面临前所未有的冲击,取而代之的是体现当今内容产业竞争特点和要求的“产品为王”,即优质内容固然有其重要的一面,但内容是否能够方便地被读者获取,传播方式是否符合数字化时代读者的习惯,正变得比内容本身更为重要。

数字化带来的最大的改变,或许就是内容产业的竞争已不仅仅局限于内容本身,而是整合了技术、表现形式、渠道和传播方式、游戏规则等综合因素的运营模式之争。

需要指出的是,在这场综合竞争当中,显然还有相当多人士对数字时代这一演变缺乏深刻认识。因此,在学理上阐述技术与内容的关系,明确信息传播技术在数字时代第一传播力的地位与作用具有重大意义。

1 信息传播技术是第一传播力

马克思主义一贯重视科学技术在社会生产力发展和生产方式变革中所发挥的重要作用。早在一百多年前,马克思就指出,“社会的劳动生产力,首先是科学的力量”;工具机革命“是十八世纪工业革命的起点”。在中国改革开放的新时代,邓小平进一步鲜明地提出,“科学技术是生产力,而且是第一生产力”。如果说科学技术是第一生产力,那么信息传播技术的进步与创新,就成为推动新闻信息传播不断发展的决定性力量。从这个意义上说,信息技术就是第一传播力。正如著名国际传播学大师马歇尔•麦克卢汉所说,真正可以支配人类文明演变的,并非传播科技的内容,而是传播科技这个形式本身。

1.1 媒介决定论的提出

20世纪中叶以来,传播学者英尼斯、麦克卢汉和梅罗维兹等先后对媒介技术与人类行为、社会文明和历史进程的关系进行深入的研究,并提出了“媒介决定论”、“技术决定论”和“媒介技术动因论”等思想。最先提出“媒介决定论”的是麦克卢汉的导师英尼斯,英尼斯将媒介看成是人的思维的延伸。麦克卢汉继承了导师的“媒介决定论”的重要思想,1964年在他出版的传播学代表作《理解媒介:论人的延伸》中提出了著名的“媒介即讯息”传播观,认为“媒介形式的变革导致我们感知世界的方式和行为发生变革,乃至导致社会结构发生变革”。马歇尔•麦克卢汉所要强调的是,媒介对于人类社会的真正意义,主要不是它作为载体所承载的信息,而是它本身作为“人体的延长”所带来的人类感知世界、认识世界、把握世界方式的改变以及由于这种改变而带来的对于社会发展的影响。

但是,在传播与技术的研究文献中, “技术决定论”或“技术中心论”是一种被批判的理论倾向,麦克卢汉的传播学遗产中“媒介即讯息”的著名论断,就是一个被批判的靶子。原因在于“新的传播技术的产生、发展和应用通常都受到了更为广阔的社会语境的影响,而并不能被简单化地视为某种内在的技术逻辑的产物[1]。”不过到了20世纪90年代,随着全球卫星电视和网络传播作用的日益凸现,“媒介决定论”的支持者似乎重新发现了麦克卢汉“媒介即讯息”作为理论论据的重要支撑作用。

1.2 从历史看先进技术手段作为媒介发展的决定性力量

笔者认为,在一个相对大的时空来看,先进的技术手段是媒体发展的决定性力量,一般来说,新的媒介形态更具有生命力。著名传播学家威尔伯•施拉姆说:“人类传播的每一次重大发展都是从传播 技术的新的重大发展开始的。”[2]著名传播学者尼尔·波兹曼(Postman,2000)认为:“媒介是一种技术,在这种技术当中,文化得以成长;也就是说,媒介赋予文化的政治形式、社会组织形式、以及思维习惯形式。”波兹曼(?)以此将科技、媒介、文化三个概念联系起来,便构成了“媒介生态学”的一个研究框架,即媒介首先是一种技术,这种技术的发展带来了传播方式的变化,传播方式的变化又影响了构成人类文化的政治形式、社会组织方式、以及思维习惯定式;于是,在媒介与社会发展的互动过程中,形成了一种象征性的平衡,也就是各个时代所具有的文化特征。

回顾人类文明的传播史,信息传播技术每一次大的进步无不带来媒体形态的巨大变革,信息传播科技的每一次重大突破无不一次又一次推动人类传播质的飞跃和提升。人类早期传播是“零技术时代”,只是处于“开口说”和“用手写”这样小范围、超简单的人工传播状态,传播速度十分缓慢,送一封信要几个月甚至几年,传播范围更是十分狭窄,仅限于生活环境的周边,空间再大一点就可能会失真。尽管文字传播能长久保存且也能突破声音语言的距离限制,但主要“还属于政府、官吏以及统治阶层的特权”,百姓是无权享用的,况且用来刻字、写字的甲骨、竹简和纸张的数量极其有限。到了公元二世纪、七世纪和十一世纪造纸技术和印刷技术的陆续出现和广泛流传,使得人类的传播拥有了报纸、书籍和杂志等纯大众性的印刷媒介。这种大众媒介的可复制、可批量生产的特性提升、扩大了“口说”和“手写”的传播速度和空间。再到十九世纪30年代后,随着电报机、电话机、收音机、电视机和计算机的发明,人类进入了电子传播的信息时代,于是信息传输的时间越来越短、信息传输的距离越来越大,甚至达到了速度上的即时性和空间上的全球化。这种即时性和全球化传播最大限度和最大可能地保证了信息的全面、公正和客观。由此可见,信息传播平衡性的增强和扩大是与传播技术的演进同步的,呈“正相关”的关系。从这个意义上来说,传播技术对信息传播的客观、公正与平衡的实现起到了物质保障的作用,其对人类传播的卓越贡献是不可磨灭的。

现代传播技术是开展现代传播的先提条件,是实施现代传播活动的物质基础。如果没有印刷技术、无线电技术和计算机技术的发明,就没有今天报纸媒体、广播媒体、电视媒体和网络媒体。新闻传播以一定的技术手段为基础,传播技术带来了传播时间上的“提速”和传播空间上的“延展”,传播技术革命对新闻传播的影响几乎是全方位的。比如造纸、印刷术的发明及广泛应用,使文化传播依托纸质媒介进行跨时空传播成为了现实;电磁波的产生与无线电技术的发展,使人类进入了电子传媒的时代,为新闻传媒进行全球化即时传播起到了空前的推动作用。随着数字编码、光纤传输、分组交换以及TCP/IP协议的普遍采用,互联网这一具有延伸性、立体性、融合性新媒体应运而生,新闻传播由此走向互动化、虚拟化、多媒体化。随着信息技术的演进,手机与其它传播手段与传播内容的整合过程中,自身服务类型与文化内涵得以不断丰富与完善,手机从一种简单的话音通讯工具延伸扩展为集视听娱乐于一体的复合型传播媒介。

正因如此,许多学者也正是根据传播技术的更迭与推进才将新闻传播的历史划分为口头新闻、手抄新闻、印刷新闻、电子新闻和网络新闻等阶段。信息时代的本质正显示了信息时代的第一特征。先进的信息技术手段是媒体发展的决定性力量,从这种时代的技术标签就可以略见一斑。

1.3 技术变革是媒介变化的根本驱动力

回顾现代媒介发展的历史,可以发现其驱动力因素体现在科技、市场、国家及政策影响3个方面。而在这3大因素中具体表现为以下关系:一是信息传播技术革命是媒介发展的深层次动力因素,决定媒介演进趋势与未来走向,是媒介发展的根本驱动力;二是市场经济而非其它经济形态是媒介发展的直接动力因素,市场需求为科技创新提供动力,并回聩科技创新;三是国家与国家政策在媒介某一历史阶段作用十分明显,阻碍或推进媒介发展的速度。

探讨美国广播事业的起源不难发现,促成广播媒介兴起的最初动力,既不在于信息的传播,也不在于新闻的传播,而是来自商业利润的驱动。而市场扩张的前提新技术创造了新的市场。用埃默里父子的话说,“促成全国无线电广播发展的最重要因素却是通信和电气制造业中的大公司——美国电话电报公司、威斯汀豪斯公司和通用电气公司。电台的发展意味着它们的产品和服务有了更加广泛的出路。[3]这种情形恰似当代网络的崛起,最初实际上是源于诸如微软公司等IT企业推销其产品的需要[4]。

从历史趋势来看,技术的作用比市场更加重要。人类社会每经历一次大的技术变革,都会引起社会诸多领域翻天覆地的变化。技术变革应用于商业领域,既是技术变革的动力,也是技术变革的报偿,技术变革往往通过应用于商业领域从而收获巨大的财富。与技术变革的趋势遥相呼应,商业领域会发生一系列与技术变革对应的巨大变化。比如,数字技术使全球化加速,市场的距离同样缩短,生产、销售、消费之间的隔阂消失。互联网使大企业变小,使小企业变大。数字技术不仅改造了我们的媒体观,而且改造了我们的商业观,改造了我们的时代观。比如,航空公司利用网络推出电子购票服务,简单易行,大大方便了旅客。但旅行社的服务依然不能替代,旅行社出现由航空公司代理商变成顾客的代理人的新趋势。

数字时代媒介传播生态的剧变,尽管可以简单地归因于因特网,但新闻业发生转变的原因并非这么简单,受技术变革驱动的一系列经济、管理和文化的力量,共同造就了新闻业性质的巨变[5]。从这个意义上看,技术变革是媒介变化的根本驱动力。

2 数字时代突显先进技术的重要性

2.1 数字时代媒体正在进入技术密集型行业

我们现在所处的是一个数字时代。而如果我们把视野进一步放大至整个人类漫长的传播史来看,我们所经历的电讯时代、广播时代、电视时代与数字时代这些现代媒介时代被统称为数字语言时代——人类经历了四个语言种类时代,即表达式语言、口头语言、书面语言和数字语言[6]。

用数字来编码并处理信息的数字语言,被开发出来以利机器和它们的元件之间的沟通。只有通过一种数学中介的转译程序,数字语言才能用于人类和人类之间的沟通。数字语言的起源可以追溯到电流发明的那一刻。电流实质上是原子的基本微粒电子在导体中的规则流动,电流通过特定设计的电路连贯地传送信息,这一发现使得电报得以发明,也使得同步传播成为可能。反过来,同步传播意味着应用和信息数量方面的巨大增长[7]。电应用于传播和数字语言的普及,在不到两个世纪里,它们对人类传播系统令人眼花缭乱的高速转型和扩张所作的贡献,在人类历史上是史无前例的。在这个短暂的时间内,以这些技术更新作为强大催化剂的第三次媒介形态变化,已经给几乎每个人、社会和文化带来深刻影响。人类对于距离、时间和现实的观念本身,已经因刚刚出现并扩散到全世界的新媒介形式而发生了急剧的改变[8]。

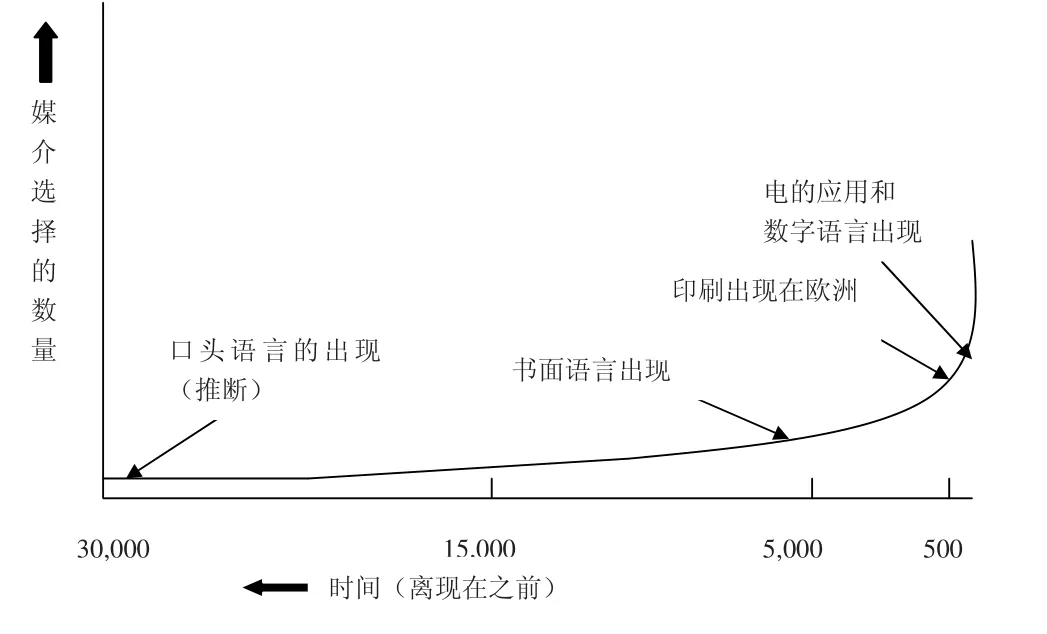

图示1 媒介技术含量日益提高加速度发展

约30,000年前,口头语言出现;约5,000年前,书面语言出现;约500年前,印刷出现在欧洲;在近代,电的应用和数字语言出现,并获得广泛应用,媒介选择的数量呈上升趋势[9]。

自1993年对公众开放以来,互联网由一种信息技术手段,演变成一种新兴产业,再进一步成长为在社会生活中扮演重要角色的新媒体,经过十几年的发展,网络作为一种媒体显示出日益强大的生命力。数字时代技术的日新月异突显先进技术的重要性。美国商务部1998年4月发表的著名的互联网报告《崛起的数字经济》认为,互联网发展的速度超过了它以前的所有其他媒体技术。比如,无线电广播问世38年后拥有5,000万听众,电视诞生13年后拥有同样数量的观众。而互联网从1993年对公众开放到拥有5,000万用户只花了4年时间。目前,网络已经渗透到社会生活的方方面面,网民数量迅速增长。据世界互联网统计公司公布的数据,截至2008年6月30日,全世界网民数量为14.6亿,占世界总人口66.8亿的21.9%,比2000年12月31日增加了305.5%。

世界范围的信息技术革命为信息服务提供了持续技术改进的可能,首先是信息处理、传输技术突飞猛进。其次,通过研究人脑的智能化过程,运用智能化技术对信息资源进行充分有效的挖掘利用。最后,信息存储技术也发生了变革,信息可以压缩存储,为信息的规模化检索与整理提供了重要的平台。信息技术在信息收集、整理、分析、浏览、传输等各个方面的技术应用越来越多,信息服务商主要是想通过提升技术水平达到抢占市场、改善产品质量,丰富产品种类。

在当前数字时代传播生态环境发生剧变的条件下,信息传播技术创新呈现加速度趋势,其重要性更加凸显。正是由于信息技术革命的出现,推动现代媒介一次次发展壮大。电报技术发明,推动社会进入电讯时代;声音与影像传播技术的发明,又推动社会进入广播与电视时代。进入数字时代以后,新媒体崛起,传统媒体开始网络化转型,并积极发展IPTV、手机报等新业务。从传媒的发展来看,媒介的技术含量越来越高,媒介正在进入技术密集型行业。

2.2 数字时代内容产业从“内容为王”到“产品为王”

中国人民大学喻国明教授认为,媒体传播力归根结蒂在于媒体影响力。媒体的影响力本质就是它作为资讯传播渠道而对其受众的社会认知、社会判断、社会决策和社会行为所打上的属于自己的那种“渠道烙印”。这种“渠道烙印”大致可以分为两个基本的方面:一是传媒的物质技术属性,如广播、电视、报纸、杂志作为不同类型的传播渠道在传播资讯时所打上的各自的物质技术烙印,并由此产生的对于人们认知、社会判断和社会行为的影响;一是传媒的社会能动属性。如传媒通过其对于资讯的选择、处理、解读及整合分析等等在传播资讯时所打上的各自的社会能动性的烙印,并由此产生的对于人们认知、社会判断和社会行为的影响。两种能动属性其实提出的正是当下新闻传播界争议较大的“渠道为王”还是“内容为王”的问题。笔者认为,渠道为王还是内容为王两者其实是循环往复的,在技术出现代差情况下渠道为王,反之则内容为王。内容与渠道是一个不断寻求平衡的过程,最终是稀缺为王。

数字化带来的最大改变,或许就是内容产业的竞争已不仅仅局限于内容本身,而是整合了技术、表现形式、渠道和传播方式、游戏规则等综合因素的运营模式之争。数字时代内容产业已经从传统的“内容为王”转变为体现当今内容产业竞争特点和要求的“产品为王”,即优质内容固然有其重要的一面,但内容是否能够方便地被读者获取,传播方式是否符合数字化时代读者的习惯,正变得比内容本身更为重要。

3 第一传播力在不同时代有不同内涵

第一传播力在不同的时代有不同的内涵,内涵随着时代的发展而发展。

报纸曾经代表当时最先进的生产力。毛泽东同志1948年对《晋绥日报》编辑人员谈话时指出,报纸的作用和力量就在于它能使党的纲领路线、方针政策、工作任务和工作方法,最迅速最广泛地同群众见面。但是,随着媒介的发展,第一传播力的内涵也随之而发展。在党的十七大报告中,胡锦涛总书记明确指出,“要加强网络文化建设与管理,营造良好的网络环境”。他要求站在时代的高起点上推动 “传播手段创新”,运用高新技术加快构建“传输快捷”、“覆盖广泛”的文化传播体系。

胡锦涛同志最近在一次某新闻机构的发展规划的批示中,把“采用先进技术手段”放在突出的位置,排序甚至超过了“提高采编效率和质量”。这一批示突破了“采编为核心,技术手段附属”的传统模式,非常值得我们深思。胡锦涛同志的论断,不仅和毛泽东同志“最迅速”、“最广泛”的新闻观一脉相承,而且在高新技术快速发展的背景下,与时俱进地提出了通过“传播手段创新”,构建新的传播体系,实现“最迅速”“最广泛”传播的方法论,这是对马克思主义新闻观的继承和发展,是站在时代高起点上的重要论断。

注:

①钟沈军,新华社主任记者,中国传媒大学2006级博士生。李滨,湖南师范大学讲师,中国传媒大学2007级博士生。

[1]居姆斯·卡伦.媒体与权力.清华大学出版社,200:67.

[2][美]威尔伯·施拉姆.传播学概论.新华出版社,1984:18.

[3][美]埃默里,等.美国新闻史.北京:新华出版社,2001:315.

[4]李彬.全球新闻传播史.清华大学出版社,2005:315.

[5]约翰·V·帕天利克.新闻业与新媒介.新华出版社,2005:3.

[6]罗杰·菲德勒著,《媒介形态变化——认识新媒介》第60页,华夏出版社2000年版.

[7]转引自罗杰·菲德勒:《媒介形态变化——认识新媒介》第70页,华夏出版社2000年版.

[8]罗杰·菲德勒,《媒介形态变化——认识新媒介》第88页,华夏出版社2000年.

[9]罗杰·菲德勒著,《媒介形态变化——认识新媒介》第208页,华夏出版社,2000年.