蛛网膜下腔出血分期分型与中医证候相关性研究

2010-06-08陆连第高长玉杨东宁张艳景

陆连第,高长玉,杨东宁,张艳景,常 庚

蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)通常为脑底部动脉瘤或脑动静脉畸形破裂,血液直接流入蛛网膜下腔所致,主要表现为发病急骤,剧烈头痛、呕吐,可有意识障碍,多有脑膜刺激征,少数可伴轻偏瘫。中医对本病的认识可见于“中风”“头痛”“厥证”等的文献记载中,辨证治疗积累了丰富的经验,但中医病名归属问题尚不统一,中医辨证分型又多以临床症状为主。本研究对75例蛛网膜下腔出血的患者进行临床分期分型同时根据《中风病证候诊断标准》进行辨证,并对两者的相关性进行了分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 采用全国第四届脑血管病学术会议(1995年)蛛网膜下腔出血诊断标准[1]:发病急骤;常伴剧烈头痛、呕吐;一般意识清楚或有意识障碍,可伴有精神症状;多有脑膜刺激征,少数可伴有颅神经及轻偏瘫等局灶体征;腰椎穿刺脑脊液呈血性;CT应作为首选检查;全脑血管造影(DSA)可帮助明确病因。

1.2 临床资料 入选的75例病例均来源于2004年12月—2005年12月河北医科大学附属第二医院的门诊、急诊及住院患者。其中男35例,女 40例,年龄 22岁~80岁(54.56岁±11.80岁),病程15 d~45 d(25.13 d±10.01 d)。合并症:肺部感染8例,脑血管痉挛6例,再出血 4例,脑梗死3例,应激性溃疡3例,脑疝2例,脑积水2例,下肢深静脉血栓1例,无其他合并症55例。既往史中高血压病史29例,冠心病病史8例,心肌梗死病史2例,蛛网膜下腔出血病史2例。临床首发症状剧烈头痛60例,呕吐46例,意识不清36例,发热 23例,抽搐7例。神经系统检查:脑膜刺激征阳性54例,动眼神经麻痹6例,巴氏征阳性14例,去大脑强直状态2例。60例剧烈头痛患者,头痛7 d~23 d减轻。全部患者均行心电图检查,异常心电图20例。生化检查:血脂升高13例,血糖升高 21例,血清钠水平降低10例。头CT未见异常而腰椎穿刺为血性脑脊液3例。

1.3 方法 临床分期:依据黄如训等[2]脑卒中的分型分期治疗建议草案中蛛网膜下腔出血分期标准,1个月内为急性期,结合蛛网膜下腔出血病理改变和临床表现将急性期分4个时段:1 d~3 d;4d~7d;8d~14d;>14d。依据《中风病证候诊断标准》[3]对 75例患者进行中医辨证。临床分型:按照 Hunt-Hess[4]分级标准划分为六型。

1.4 统计学处理 应用SPSS 11.5统计软件进行统计学分析,计数资料采用χ2检验、确切概率法,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 蛛网膜下腔出血分期与中医证候的关系

2.1.1 蛛网膜下腔出血病程与中医基本证候的关系(见表1)1 d~3 d内以风证、瘀证、火热证出现率较多。4 d~7 d内风证出现率下降,痰证、气虚证出现率上升,与1 d~3 d相比差异有统计学意义(P<0.05)。8 d~14 d内中医单证与1 d~3 d相比瘀证出现率下降(P<0.05),痰证、阴虚证、气虚证出现率上升(P<0.05)。14 d以后患者中医单证出现率与8 d~14 d相比风证、火热证、瘀证均下降(P<0.05)。

表1 病程与中医基本证候的关系例(%)

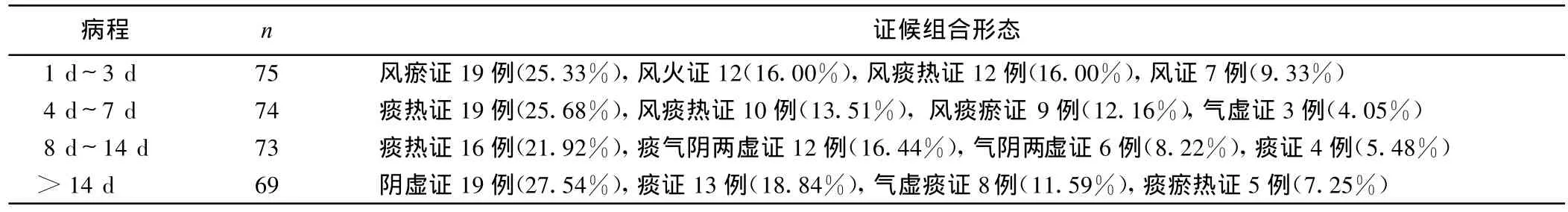

2.1.2 蛛网膜下腔出血病程与中医证候组合分布规律 1 d~3 d内证候组合形式以二证(45.33%)和三证(33.33%)为多,证候形态风瘀证(25.33%)、风火证(16.00%)、风瘀热证(16.00%)为主,单证为风证占9.33%。4 d~7 d内证候组合形式以三证(47.30%)和二证(44.59%)为多,证候形态以痰热证(25.68%)、风痰热证(13.51%)、风痰瘀证(12.16%)主,单证为气虚证(4.05%)。8 d~14 d证候组合形式以二证(46.58%)和三证(36.99%)为多,证候形态以痰热证(21.92%),气虚+阴虚+痰证(16.44%)、气虚+阴虚+痰+瘀证(8.22%),单证为痰证(5.48%)。14 d以后证候组合形式以单证(52.17%)和二证(27.54%)为多,证候形态以阴虚证(27.54%)、痰证(18.84%)、痰+气虚证(11.59%)为主,>14 d与其他时间段相比差异有统计学意义(P<0.05),单证分布显著上升,二证、三证、四证的分布均显著下降。详见表2、表3。

表2 病程与中医证候组合形式的关系例(%)

表3 病程与中医证候组合形态的关系

2.2 蛛网膜下腔出血病情分型与中医证候的关系(见表4)临床各型风证出现率均为100%;瘀证、火热证出现率虽较高但临床各型相比无统计学意义(P>0.05);痰证出现率随病情加重逐渐上升相比有统计学意义(P<0.05)。虚证临床各型出现率均较低。

表4 临床分型与中医证候的关系例(%)

3 讨 论

3.1 蛛网膜下腔出血分期与中医证候的关系 本组资料显示中医证候与病程密切相关,随着病程延长,风证、瘀证出现率逐渐下降。风证第1周下降显著,可能由于本病的风证与阳亢化风密切相关,治疗上要求患者绝对卧床休息4周~6周,同时出现烦躁者给予镇静,保持一个安静的状态,导致肝阳上亢的诱因解除所以风势渐衰。现代医学认为20%的患者于10 d~14 d发生再出血,且10 d~14 d为迟发性脑血管痉挛高峰期,具有“风性主动,善行而数变”的特点,研究发现风证出现率于第2周为23.29%,风证第3周下降显著,故可认为风证与再出血及脑血管痉挛密切相关。瘀证于第2周开始有显著下降。研究发现头痛缓解的时间平均为(15.12±5.45)d,与之相符。现代医学蛛网膜下腔出血头CT检查,于第1天的检出率为90%~95%,第5天为80%,1周以后为50%,2周以后检出率几乎为0;病后12 h腰椎穿刺脑积液黄变,(2~3)周黄变消失[4],影像学以及脑脊液变化规律与瘀证的出现率演变基本一致,说明瘀证变化和脑底部积血吸收情况有密切关系,瘀证的发生及演变规律有客观病理基础。

火热证2周以内居高不下,从第3周开始有显著下降。阳亢化风,瘀血内蕴,蕴久化热,风火相煽,风火瘀互相影响,火证居高不下可能与风证、瘀证2周以内出现率较高有密切关系。本组病例有30.67%患者在病变过程中出现发热,充分体现了火热证特征。黎杏群等[5]研究发现肝火证存在炎症介质血中肿瘤坏死因子、前列腺素F2a(PGF2a)、前列腺素E2(PGE2)升高,组织炎症反应。动物实验和尸检表明SAH后在脑血管周围有免疫炎性反应[6],动脉壁内有炎性细胞浸润[7],硬脑膜、软脑膜和蛛网膜均有炎性细胞浸润、胶原蛋白增生、沉积和广泛纤维化[8,9]。

痰证第4天后显著上升,在第 2周出现率为69.86%,在病变过程中一直居于较高的出现率。“血不利则为水”,瘀血阻滞脑窍,津液不能正常疏布,水湿停聚,而成痰饮;或火热炼液成痰,又痰瘀同源,瘀血阻滞,痰邪内生。郭蓉娟等[10]研究发现神清呆滞或反应迟钝占痰证症状的40.3%。本研究发现48%的患者出现意识不清基本上与之相符。

本研究结果显示蛛网膜下腔出血2周以内以二证和三证为主,2周以后以单证为主,复合证明显下降,第2周证候形态以痰热证组合为主,2周以后以阴虚证(27.54%)最高,其次为痰证(18.84%),证候的组合形态SAH始发状态主要病机是风、火、瘀,4 d~7 d内病机主要是风、痰、火热,8 d~14 d内病机主要是痰热,14 d以后主要是阴虚证,说明蛛网膜下腔出血的证候表现和变化较复杂,辨证时要综合判断。

3.2 蛛网膜下腔出血临床分型与中医证候的关系 随病情加重,痰证出现率逐渐升高,Ⅱ级(11.11%)、Ⅲ级(34.29%)、Ⅳ级(80.00%)且有统计学意义;火热证出现率较高且有上升的趋势,但无统计学意义;而风证、瘀证在各型出现率没有显著变化,但临床各型风证的出现率为100%,瘀证出现率也较高,说明蛛网膜下腔出血不论临床病情轻重其病机均与风、火、瘀密切相关,而痰证则与病情轻重密切相关。

[1]全国第四届脑血管病学术会议(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[2]黄如训,郭玉璞.脑卒中的分型分期治疗[J].中国神经精神疾病杂志,2001,27(1):73-74.

[3]国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病辨证诊断标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1994,17(3):64-66.

[4]王维治.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2004:155.

[5]黎杏群,李家帮,张海男,等.肝火证、肝胆湿热证的病理生理学基础研究[J].湖南医科大学学报,1996,21(1):34-40.

[6]German JM,G ross CE,Giclas P,et al.Systemic complement depletion inhibits experimental cerebral asospasm[J].Neurosurgery,1996,39:141-146.

[7]Kataoka K,Taneda M,Asai T,et al.Structural fragility and inflammatory response of ruptured cercbral aneury s ms.A comparative study between ruptured and unruptured cerebral aneurysms[J].Stroke,1999,30:1396-1401.

[8]M assicotte EM,Del Bigio MR.Human arachnoid villi response to subarachnoid hemorrhage:Possible relationship to chronic hydrocephalus[J].J Neurosurg,1999,91:80-84.

[9]Sajanti J,Heikkinen E,Majamaa K.Transient increase in procollagen properptides in the CSF after subarachnoid hemo rrhage[J].Neurology,2000,55:359-363.

[10]郭蓉娟,韩刚,王颖辉,等.72例蛛网膜下腔出血急性期患者中医症状学与病机分析[J].北京中医药大学学报(中医临床版),2005,12(4):11-13.