学习效应、规模经济与内生增长

2010-06-03殷德生

殷德生

(华东师范大学 金融与统计学院,上海 200241)

一、引言

比较优势理论已从静态分析发展到了动态分析,这在解释规模经济对内生经济增长的影响上具有重要意义。在新贸易理论之前,无论是基于劳动生产率差异的比较优势理论还是基于资源禀赋差异的比较优势理论,它们都将分工与贸易形成的原因归于经济体系的外部条件,或者说比较优势是静态的,无法解释产业动态演进的原因以及贸易与内生经济增长之间的关系。这种理论的反思直到Dixit和Stiglitz(1977)模型出现后才开始有了新的解释方法。[1]

Dixit和Stiglitz(1977)将规模经济与多样化消费之间的两难冲突的解决方法归于市场规模的扩大,而国际贸易正好具有这样的效应,这也正是Krugman(1979,1980,1981)、Krugman和Helpman(1985)所发现的该模型能运用于国际分工与贸易理论分析中的关键。[2-5]新贸易理论就以规模报酬递增来解释产业的动态演进以及贸易对内生经济增长的影响渠道。这种基于规模经济的比较优势显然是后天的、动态的;而李嘉图意义上的先天(外生)比较优势却是静态的。由于静态的比较优势不可能演进,而动态的比较优势随着时间演进,所以新贸易理论中的动态比较优势可以用来解释内生经济增长。

至于如何界定动态比较优势的问题,Redding(1999)对此做出了解释:当且仅当一国在时点t上关于i部门生产活动的机会成本增长率比其他国家低时,该国在时点t上关于i部门的生产活动才具有动态比较优势。该定义是将外部效应与动态比较优势结合起来考虑的。Redding强调,一国根据当期比较优势进行国际分工,自由贸易可能导致福利损失,因为该国可能放弃了在其他部门潜在的学习效应。因此,一国为了避免这种“比较优势陷阱”,往往是根据自身学习能力来选择国际分工。也就是说,学习效应(“干中学”效应)是动态比较优势的重要来源。[6]

如何利用“干中学”效应和规模效应,将初始劣势转变为比较优势,这是发展中国家全球化进程中面临的重要问题。虽然这方面的典型例子有韩国的汽车产业、中国台湾的半导体产业、中国的机械行业等后来居上,但缺乏科学的理论解释。“干中学”效应模型对于理解动态产业选择和经济增长具有重要的作用。“‘干中学’模型更有希望帮助我们理解贸易和增长的关系”(卢卡斯,2003)。“我怀疑是否能在一个没有外部效应的理论模型上,解释我们观察到的各国之间增长率的巨大差异”(卢卡斯,2003)。[7]“人类的整个智慧发展史实际上就是外部效应传播史”(Lucas,1988)。[8]

“干中学”效应不仅加速了要素的集聚,而且强化了出口对经济增长的作用。Rivera和Romer(1991)分析了经济一体化(自由贸易)对经济增长的影响,一体化不仅避免了研发部门中的重复工作,而且使经济增长表现为知识溢出引起R&D生产函数中投入规模的上升。[9]“纽约的时装区、金融区、珠宝区、广告区以及其他类似区域同哥伦比亚大学或纽约大学一样,都是知识中心……在外人看来更是如此:一群人做着几乎相同的事,但每个人都强调自己工作的原创性和独特性”;“如果人们不是为了与他人更加接近,那么他们支付曼哈顿或芝加哥市中心的租金又是为了什么呢?”(卢卡斯,2003)。对于“亚洲四小龙”“增长奇迹”的解释,Lucas(1988)指出,“一个强调学习效应的模型可能有助于解释这些现象”。

本文试图构建一个逻辑一致的模型,考虑国家规模、产品种类数与产品复杂性等变量,更为细致地解释市场规模、国家规模和学习效应对产业选择与经济增长的影响,为解释“中国奇迹”提供理论框架。

二、文献评述

(一)学习效应、规模经济与产品种类数增加

Krugman(1987)将动态比较优势和学习效应同时内生化,分析贸易模式的决定问题:部门特定的累积生产经验决定着比较优势和贸易模式,而生产经验的积累是通过“干中学”实现的;学习效应通过贸易品种类数的增加而提高,贸易开放后贸易品种类数增加通过学习效应形成比较优势。[10]

产品种类数的增加意味着不同产品具有不同学习效应。Krugman(1987) 没有考虑该情形,Lucas(1988)对此进行了研究。在他看来,单要素(人力资本)假设下的每一产品的生产和技能的积累都取决于该产业中的平均技能水平。生产消费品i所投入的人力资本hi(t)随着生产商品i的时间份额 ui(t)的上升而上升,即h˙i(t)=hi(t)δiui(t)。当ui(t)=1时,hi(t)达到最大增长率δi,这体现了“干中学”对人力资本积累的作用。Lucas强调,当一种商品的学习效应较强时,人力资本水平上升对生产率产生直接的正效应,但同时引起了贸易条件恶化的负效应。为保证开放经济中存在正的净效应,需要保证该商品的产出增长率大于另外一种商品,此时对应的正是规模报酬递增的情形。选择生产不同的商品就意味着选择了不同的人力资本积累率,比较优势取决于以前所积累的商品专有的人力资本水平。Lucas(1988)特别强调新产品不断被引入(产品种类数增加),否则学习效应就无法保证规模报酬递增。

(二)学习效应、规模经济与产品质量提升

Stokey(1988)根椐学习效应分析产品结构的内生变化过程,他从静态角度描述了“干中学”的前向溢出效应大于后向溢出效应的情形,即“干中学”所引起的高质量产品成本的下降程度大于低质量产品的成本下降程度。[11]Stokey(1991)将该模型进行了开放化处理并强调,发达国家因其在生产经验积累方面具有优势而在高质量产品的生产上具有比较优势,欠发达国家在低质量产品的生产上具有相对优势。[12]Stokey(1991)的静态模型未能将增长纳入一般均衡框架之中,该任务由Young(1991,1993) 完成。[13-14]

在Young(1991,1993)模型中,产品的复杂程度随产品数量的增加而上升,学习效率随着产品复杂程度的上升而增加,一般技术知识存量的变化要取决于这种学习效率。Young进一步考察了贸易的作用。若本国比外国发达(经济规模大),则本国专业化生产复杂产品,因为新产品处于产品周期的引入阶段,学习效应强;与此相反,欠发达国家专业化生产简单产品。但Young也预言了穷国赶超富国的可能:当穷国的人口规模扩大产生很强的规模效应时,学习效率的提高使得技术差距消除的可能性存在。在“干中学”效应的作用下,一国如果能很好地将资源集中于其现有能力所能达到的技术水平,产品的生产就越容易实现产业结构的升级。Lucas(1993)认为,“东亚奇迹”就是这样发生的,即不同经济的不同增长速度是源于其劳动力从简单产品部门转向复杂产品部门。经济就是通过不断生产更优质的产品来获得进步,因为更优质的产品具有更强的“干中学”效应。[15]

三、学习效应、规模经济与产业选择

Redding(1999)继承了Krugman(1987)的思路,强调比较优势是由“干中学”效应随时间演进而内生决定和动态变化的。但Redding分析的侧重点在于政策干预的福利效果。虽如此,该模型的基本结构还是给我们分析学习效应下的动态比较优势与产业选择提供了分析模式。贾良定(2002)将Redding的思路应用于企业内部专业化分工选择上,讨论了产业均衡问题。[16]殷德生(2006) 在Redding模型和贾良定模型的基础上进行引申:一方面将贾良定模型扩展到国家分工领域;另一方面将Redding的动态比较优势理论延伸到分工模式的选择上来,以解决按初始比较优势分工与按潜在比较优势分工之间的两难问题。[17]这里进一步扩展殷德生(2006)模型,考虑进国家规模变量,更为细致地解释市场规模、国家规模和学习效应对产业选择的影响。

假设“世界”由两个国家(国家1和国家2)、两种商品(简单产品z和复杂产品h)构成。复杂产品的“干中学”效应大于简单产品。国家i(i=1,2) 关于产品j(j=z,h) 的生产函数取决于国家i投入到产品j上的要素数量(Lij)和劳动生产率(Aij),即Yij=AijLij。劳动生产率的变化率A˙ij(t)=ξij(t)Aij(t),劳动生产率取决于生产经验的积累水平ξij(t),而ξij(t)取决于产品j的要素投入水平和国家i的“干中学”效应大小μij,即ξij(t)=μijLij(t)。根据Redding(1999) 的方法,将动态比较优势描述为Aij(t)=Aij(t0)eξij(t-t0)。假设在任何时点t上,国家i在产品j的生产上的最优资源配置为Liz(t)=βLi、Lih(t)=(1-β)Li。国家i的总要素为Li,该变量反映的是国家规模。

(1)自给自足情形下的福利

自给自足情形时国家i在产品z和h生产上的经验积累速度分别为:

“干中学”效应的作用使得此时国家i在产品z和h生产上的生产率分别为:

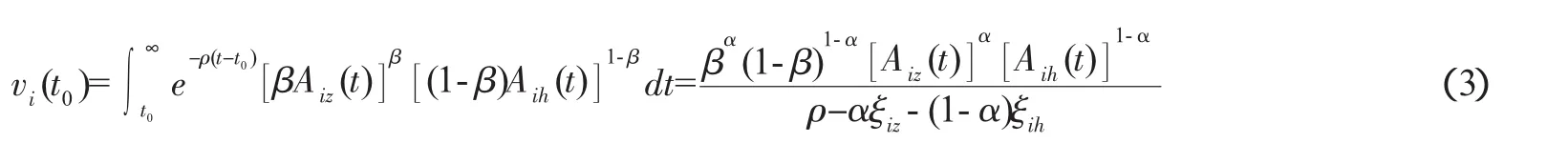

代表性消费者将收入的α份额用于z产品的消费,1-α份额用于h产品的消费。根据(1)、(2)式,自给自足时国家i关于其资源的平均跨期福利为:

(2)按初始比较优势进行专业化分工时的福利

假定国家1专业化生产z,国家2专业化生产h。从静态意义上看,在完全专业化的情形下,两国的经验积累速度分别为:

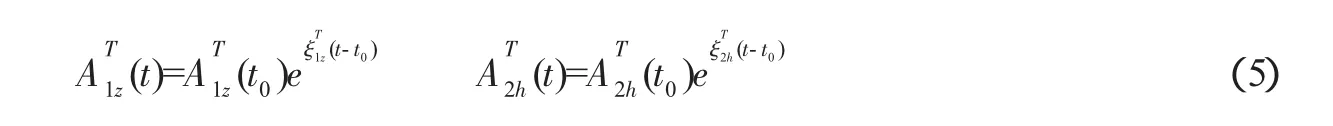

“干中学”效应的作用使得此时国家1在生产产品z上的生产率与国家2在生产产品h上的生产率分别为:

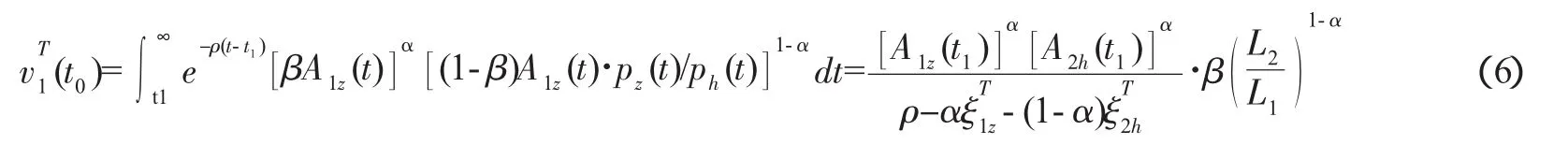

根据(4) 和(5)式,按初始比较优势分工时国家1关于其资源的平均跨期福利为:

(3)按潜在比较优势进行专业化分工时的福利

从动态意义上看,劳动生产率取决于生产经验的积累,而生产经验的积累又取决于学习能力的大小和资源投入量。一国若按初始的比较优势进行专业化分工于产品z的生产,则意味着放弃了产品h上的学习机会。也就是说,在动态比较优势下仍按初始的比较优势进行国际分工可能会造成福利损失。因此,一国在产业分工选择上存在着是按初始比较优势还是按潜在比较优势进行选择的难题。

假如国家1按初始劣势专业化生产产品h,那么国家1在产品h上的生产经验积累速度为ξ*1h=μ1hL1;在理论上与之相对应的情形是,国家2在另一种产品(假如为产品z)生产上的经验积累速度为ξ*2z=μ2zL2。类似于vT1(t0)的计算,此时国家1关于其资源的平均跨期福利为:

比较优势会随着“干中学”效应的增强而演进,这使得国家1的产业选择问题显得复杂。国家1专业化生产产品z,该行为产生三种效应:一是增强了其在产品z上熟能生巧的能力,生产经验积累速度提高;二是放弃了在产品h上潜在的学习能力,从而可能恶化潜在的比较优势;三是虽然本国放弃了在产品h上的学习能力,但由于自由贸易,A国享有外国在产品h上因熟能生巧产生的收益。

第一种影响的效应是正的,但第二和第三种影响的净效应是不确定的。因为,自给自足结构下国家1在产品h上的生产经验积累速度既有可能大于也可能小于外国在完全专业化分工结构下在产品h上生产经验的积累速度,其取决于产品的市场规模、国家规模以及学习能力等参数。因此,本国在按初始比较优势进行专业化分工可能会导致福利的下降。另一方面,一个国家如果不按初始比较优势而是按初始劣势生产复杂产品,在“干中学”效应的作用下,其可能会改变初始劣势而在高技术产品生产上形成比较优势。

命题1:一国在进行产业选择时力图倾向于市场规模份额大的产品生产,至少不愿意放弃市场份额大的产品生产,无论这种产品是具有初始比较优势还是初始比较劣势。

命题2:国家规模具有优势的国家在产业选择时更看重产品的市场规模效应和“干中学”效应,无论这种产品是具有初始比较优势还是初始比较劣势。

复杂产品h的“干中学”效应要强于简单产品z,显然,一国倾向选择“干中学”效应强的产品进行分工。对于自给自足与按初始比较优势分工的选择问题,其他条件不变时,只有当具有初始比较优势的产品的学习效应足够强时,国家1才会专业化生产它。如果某种产品的“干中学”效应非常强,但不是该国的初始比较优势,此时的分工选择应该怎样呢?

命题3:学习效应对动态比较优势具有决定性作用。一国总是倾向于选择“干中学”效应强的产品进行专业化生产,无论这种产品是具有初始比较优势还是初始比较劣势。

四、学习效应、国际贸易与经济增长

Romer(1986)和Lucas(1988)的内生增长模型强调,规模报酬递增是由知识(技术)和人力资本的溢出效应引起的。[18]Barro和Sala-I-Martin(1995)将生产经验对生产率的正向影响称为“干中学”效应,而该效应的形成也是通过投资实现的。[19]“一个增加了其物质资本的企业同时也学会了如何更有效率地生产”(巴罗、萨拉伊马丁,2000)。[20]知识的溢出效应不仅自身具有规模报酬递增的性质,而且使物质资本和劳动也具有了规模报酬递增的特征。Lucas(1988)所阐述的外部性是人力资本的溢出效应,这种效应也是经济可持续增长和动态比较优势的源泉。Barro和Sala-I-Martin(1995)刻画了人力资本外部效应同时使物质生产部门与教育部门产生规模报酬递增的情形。

我们进一步对Barro和Sala-I-Martin(1995)的具有物质和人力资本的单部门模型进行引申,分析在熟练劳动(H)和非熟练劳动(L)两种要素投入的情形下学习效应对规模报酬递增的影响。

在人力资本投资中,学习效应会使得非熟练劳动的技能水平上升,同时,学习效应总是要与吸收能力相适应,因此非熟练劳动也需要投资。采用简单的Cobb-Douglas型生产函数,于是有:熟练劳动和非熟练劳动的投资函数分别为:

在(9)式中,IL、IH分别为非熟练劳动和熟练劳动的总投资,ηL、ηH分别为学习效应对非熟练劳动和熟练劳动增加的影响。为分析方便,我们将学习效应对熟练劳动和非熟练劳动增加的影响程度视为相等,即 ηL=ηH=η。

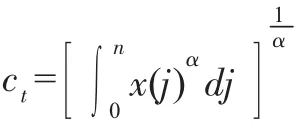

经济体中的代表性消费者面临着效用最大化的问题,即:

其中,ct为时间t时的人均消费量,ρ为正的不变的时间偏好率。

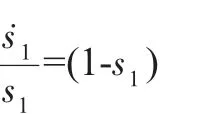

根据代表性消费者的最大化问题构建 Hamilton方程,由其最优一阶条件可得平衡增长路径上的经济增长水平,即:

由 (11) 式可得:

根据(12)式,学习效应(η)影响着一国经济增长水平,人力资本水平影响着学习效应程度。这两种影响我们可以总结为推论1:

推论1:学习效应的增强对一国经济增长水平和人力资本水平呈正向影响。学习效应引起的规模报酬递增是比较优势的一个来源,其作用渠道是一国的人力资本水平。

推论2:自由贸易促进着贸易国学习效应的提高。大国是通过创新产品市场规模扩大实现的,小国是通过知识溢出规模扩大实现的。

推论3:在自由贸易过程中,基于学习效应和规模报酬递增的动态比较优势意味着增长的不确定性,发展中国家的经济增长存在着赶超的可能。

五、结论及政策含义

发展中国家如何利用“干中学”效应和规模效应,避免陷入“比较优势陷阱”,这是发展经济学关注的焦点问题之一。本文通过一个逻辑一致的理论模型,考虑国家规模、产品种类数与产品复杂性等变量,更为细致地解释市场规模、国家规模和学习效应对产业选择与经济增长的影响。一国在进行产业选择时力图专业化于市场规模份额大的产品,至少不愿意放弃市场份额大的产品生产,无论这种产品是否具有初始比较优势。产业选择也要受国家规模的影响,国家规模具有优势的国家在产业选择时更看重产品的市场规模效应和“干中学”效应,无论这种产品是否具有初始比较优势。发展中大国如果选择生产“干中学”效应强的初始劣势产品,随着学习能力的增强,就可以在该产品上获取比较优势。

学习效应通过影响人力资本水平而作用于一国的内生增长。学习效应对发展中国家经济增长形成正向影响的传导渠道是,通过贸易开放所形成的知识与技术溢出效应,使物质生产部门与教育部门同时产生规模报酬递增。基于学习效应和规模经济的内生增长存在着不确定性,发展中国家的经济增长存在着赶超的可能,这为成功解释“东亚奇迹”以及“中国奇迹”提供了理论基础。

本文的结论对中国开放30年来产业不断升级的现象具有较强的解释能力。中国日益从廉价最终产品生产国转向资本和技术密集型中间产品的生产地。例如,中国所出口的个人计算机和相关组件就已超过了金属制品。从1990-1994年到2000-2004年,中国的办公和通信设备在全部出口中的份额从6%增加到22%;电子设备的份额从4%增加到10%;增幅尤以机械产业最大,即从17%增加到41%,其中,发电设备的市场份额翻了一番,工业机械提高了2倍,电力机械是原来的4倍(World Bank,2007)。[27]与出口结构相似,中国进口产品的质量也在显著提升,这尤其体现在办公和通信设备、电力机械、工业机械等中间产品进口份额的快速上升上。难怪Rodrick(2006)直接将中国经济增长的奥秘归结为,中国出口的产品日益倾向于高生产率和高复杂程度的产品,中国出口产品结构所反映的收入水平比其实际收入水平高出3倍。[28]或者说,成功的秘诀就是发挥了“干中学”效应,将初始劣势产业发展成为了比较优势产业。

[1]Dixit A.K.,Stiglitz J.Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J].American Economic Review,1997,67:297-308.

[2]Krugman P.R.Increasing Returns,Monopolistic Competition and International Trade[J].Journal of International Economics,1979,(9):469-479.

[3]Krugman P.R.Scale Economics,Product Differentiation and the Pattern of Trade[J].American Economic Review,1980,70:950-959.

[4]Krugman P.R.Intraindustry Specialization and the Gains From Trade[J].Journal of Political Economy,1981,89:959-973.

[5]Helpman P.R.,Krugman P.R.Market Structure and Foreign Trade[M].The MIT Press,1985.

[6]Redding S.Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade[R].Oxford Economic Papers,1999,51:15-39.

[7]卢卡斯.经济发展讲座[M].罗 汉,应洪基,译.南京:江苏人民出版社,2003.

[8]Lucas R.On the Mechanism of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22:3-42.

[9]Rivera-Batiz L.A.,Romer P.Economic Integration and Endogenous Growth[J].Quarterly Journal of Economics,1991,106:530-555.

[10]Krugman P.The Narrow Moving Band,the Dutch Disease and the Competitive Consequences of Mrs.Thatcher:Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies[J].Journal of Development Economics,1987,27:41-55.

[11]Stokey N.Learning by Doing and the Introduction of New Goods[J].Journal of Political Economy,1988,96:701-717.

[12]Stokey N.The Volume and Composition of Trade Between Rich and Poor Countries[J].Review of Economics Studies,199,58:63-80.

[13]Young A.Learning by Doing and Dynamic Effects of International Trade[J].Journal of Political Economy,1991,106:369-405.

[14]Young A.Invention and Bounded Learning by Doing[J].Journal of Political Economy,1993,101:443-472.

[15]Lucas R.Making a Miracle[J].Econometrica,1993,61:251-272.

[16]贾良定.专业化、协调与企业战略[M].南京:南京大学出版社,2002.

[17]殷德生.报酬递增、动态比较优势与产业内贸易[M].北京:经济科学出版社,2006.

[18]Romer P.Increasing Return and Long-Run Growth[J].Journal of Political Economy,1986,94:1002-1037.

[19]Barro R.J.,Sala-I-Martin X.Economic Growth[M].McGraw-Hill Inc,1995.

[20]巴罗,萨拉伊马丁.经济增长[M].何 晖,刘明兴,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[21]Coe D.,Helpman E.International R&D Spillovers[J].European Economic Review,1995,39:859-887.

[22]Coe D.T.,Helpman E.,Hoffmaister.North-South R&D Spillovers[J].European Economic Review,1997,107:134-149.

[23]Eaton J.,Kortum S.International Patenting and Technology Diffusion:Theory and Measurement[J].International Economics Review,1990,40:537-570.

[24]Keller W.Knowledge Spillovers at the World’s Technology Frontier[R].CEPR Working Paper,2000,No.2815.

[25]Keller W.Geographic Localization of International Technology Diffusion[J].American Economic Review,2002,92:120-142.

[26]Grossman G.,Helpman E.Innovation and Growth in the Global Economy[M].Cambridge,Mass:MIT Press,1991.

[27]World Bank.An EastAsian Renaissance?IdeasforEconomicGrowth[R].TheInternationalBank for Reconstruction and Development,2007.