我国反倾销绩效的实证分析:以化工行业为例

2010-02-28刘向丽

刘向丽,魏 馨

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

一、相关研究回顾

(一)国外研究回顾

反倾销是历史最为悠久、最为重要的贸易救济措施之一。国外学者对进口贸易救济机制的研究起步较早,其成果可分为三类。第一类研究集中于多边和单边的贸易救济机制,如Chad P Bown(2005),[1]Marc Froese和Daniel Drache(2007) 等人认为,反倾销、反补贴是目前WTO成员最经常使用的限制进口工具,且发展中国家使用这些措施的频率越来越高。[2]第二类研究集中于产业贸易救济机制,如Abbas M.Raza(2005) 分析了WTO规则的产业保护问题,[3]Andrea Holecek(2007)[4]和Charlotte N.A.(2002)分别探讨了钢铁和纺织产业的贸易救济问题。[5]第三类研究涉及反倾销效应问题。Krupp和Patricia(1996)利用1976至1988年间美国化工产品的反倾销调查数据考察了贸易转移效应,他们按照调查中被提名的进口来源地和未被提名的进口来源地,将数据划分为两类,深入分析了反倾销调查过程以及终裁结果对两种不同来源进口产生的影响。[6]Thomas Prusa(1997)将这一研究扩展到全部产品中,表明贸易转移效应确实存在,且极大地降低了国内申诉企业通过反倾销保护所获得的收益。[7]H.Vandenbussche和J.Konings(2001)认为,反倾销能激励国外企业进行突破贸易壁垒型的直接投资,在实施反倾销的国家设厂生产并销售。[8]Bruce A.Blonigen和 Robert C.Feenstra(1997)利用1980至1988年间美国STC行业数据分析了反倾销同日本对美直接投资之间的关系,指出,即使最终并未征收反倾销税,仅是反倾销申诉和调查的存在,也在一定程度上促进了日本企业对美国进行直接投资。[9]Bernard M.Hoekman和 Michael P Leidy(1992) 对反倾销措施在上下游产业间的继发性保护效应进行了政治经济分析,认为反倾销措施会从上游产业向下游产业扩散,同时,下游产业的继发性保护可能会引发上游产业提起更多的诉讼。[10]

(二)国内研究回顾

我国学者对贸易救济问题的研究主要从两方面展开。一方面是对贸易救济的概念、性质、规则和制度进行研究,如李毅(2005)、王云飞(2006)等详细介绍了各种贸易救济措施并进行了比较。[11-12]也有学者考察了典型国家或地区的贸易救济措施,如翁国民(2007)和朱庆华(2006)分别研究了美日和欧盟的贸易救济制度。[13-14]另一方面,国内学者对反倾销的经济效应也进行了一些探索,如宾建成(2003) 对我国首个反倾销案例——新闻纸反倾销的实施效果进行了评估。[15]鲍晓华(2005) 利用1997-2004年中国反倾销案8位数税号的涉案产品数据对反倾销效果进行实证分析,测算了我国反倾销措施的贸易限制和贸易转移效应。[16]于璐瑶和冯宗宪(2007)则分析了反倾销对外商投资与国内上下游产业链的影响。[17]

目前,我国国内学者对反倾销效应的理论与实证分析已相当深入,达到了国外同类研究的水平,实属不易。然而,与国外反倾销实践相比,我国反倾销案件高度集中于化工行业,对这一行业反倾销的绩效进行实证检验,可以为今后其他行业的反倾销提供经验和教训。同时,自乌拉圭回合协议生效后,非关税壁垒的使用受到很大限制,以反倾销为主的贸易救济措施日益成为贸易保护的主要手段。本次金融危机爆发以来,反倾销案件数量骤然上升,[18]这一态势更为明显。因此,我国今后也必然将反倾销作为保证产业安全、维护国内市场竞争秩序的重要手段,对化工行业反倾销绩效进行分析,可以为进一步完善反倾销法规和措施提供依据。

二、数据来源及处理

本文以我国1999年至2004年立案的25起(两次重复立案合并计算)化工产品反倾销案为分析对象。在这些案件中,最终以征收反倾销税结案的有20起,占全部案件的80%;因对国内相关产业无损害而终止调查的2起,占8%;应申请人请求撤诉的3起,占12%。2005年及以后立案的案件,因难以获得其立案后第三年,即2008年底以后的全部数据,所以无法将其纳入到分析对象中。但因本文选取的样本相对较多,所以并不影响分析结果。

本文所使用的数据中,各类化工产品从指控对象国(即被诉国)的进口数量和进口金额来自《海关统计年鉴》,被诉国的进口市场份额,由被诉国进口量除以进口总量获得,而被诉国及非被诉国的进口单价由其进口额除以进口量获得。下游产品的产量来自《中国统计年鉴》和《中国化学工业年鉴》。为便于比较,除非特别指明,数据的时间跨度为6年,分别是立案当年t0,立案前两年t-1、t-2,立案后三年t1、t2、t3。以t0年的数据为基准,其它年份的数据则以相对基准年份变化的百分比来衡量。

三、我国化工行业反倾销绩效的实证分析

(一)反倾销对相关化工产品进口数量的限制作用

为分析反倾销对相关化工产品进口数量的影响,以立案当年的涉案产品进口数量为基准,以t-2到t-1和t-1到t0期间的进口量变化趋势为参照系,考察立案后续三年被诉国进口数量所占市场份额变化的趋势特征,按照反倾销对相关产品进口数量的限制作用从大到小排列,可以把这25个案例分成4组。第1组案例,反倾销对进口数量的限制作用非常显著,包括丙烯酸酯1、已内酰胺、水合肼、初级形态二甲基环体硅氧烷、环氧氯丙烷(见图1),立案后连续三年,来自指控对象国的进口数量占当年中国进口总量的比例逐年降低。第2组案例,反倾销对进口数量的限制作用比较显著,包括二氯甲烷、聚酯切片、丙烯酸酯2、丁苯橡胶、苯酚、MDI、乙醇胺(见图2),立案后连续两年,指控对象国的市场份额都逐年降低,t3年降幅开始趋缓。第3组案例,反倾销对进口数量有短期影响,包括聚酯薄膜、邻苯二酚、邻苯二甲酸酐(苯酐)、聚氯乙烯、TDI、氯丁橡胶、三氯乙烯(见图3),立案后连续三年,指控对象国的市场份额都有所下降,但是自t2年开始缓慢回升,t3年除TDI外,基本都呈环比上升态势,不过仍未超过基年水平。第4组案例,反倾销对进口数量几乎没有影响,包括聚苯乙烯、饲料级L-赖氨酸盐酸盐、三氯甲烷、双酚A、三元乙丙橡胶、呋喃酚(见图4),立案后,指控对象国的市场份额变化幅度不大,其中三元乙丙橡胶、双酚A市场份额还高于立案当年。

图1 指控对象国进口数量的市场份额变化(第1组)

图2 指控对象国进口数量的市场份额变化(第2组)

图3 指控对象国进口数量的市场份额变化(第3组)

图4 指控对象国进口数量的市场份额变化(第4组)

(二)反倾销对相关化工产品进口价格的影响

以立案当年的涉案产品进口价格为基准,以t-2到t-1和t-1到t0期间的进口价格变化趋势为参照系,考察立案后续三年被诉国化工产品进口价格的变化,按照反倾销对价格的影响程度从大到小排列,可以把这25个案例也分成4组。第1组案例,反倾销对进口价格的影响非常明显,包括二氯甲烷、聚苯乙烯、聚酯切片、邻苯二酚、丁苯橡胶、TDI、双酚A、初级形态二甲基环体硅氧烷(见图5),立案后连续三年,进口价格显著上升,且增幅逐年加大。第2组案例,反倾销对进口价格的影响比较明显,包括苯酐、聚氯乙烯、苯酚、MDI、氯丁橡胶、水合肼、三元乙丙橡胶、呋喃酚(见图6),立案后连续三年,进口价格上升显著,但与第1组案例不同的是,t2年到t3年增幅趋缓。第3组案例,反倾销对进口价格有短期影响,包括丙烯酸酯1、乙醇胺、三氯甲烷、三氯乙烯、环氧氯丙烷(见图7),立案后连续两年,这五种产品进口价格持续上升,但t2年的增幅相对t1年已有所下降,到t3年价格甚至出现下降趋势,可见反倾销效应的持续时间较短。第4组案例,反倾销对进口价格影响具有滞后性,包括聚酯薄膜、饲料级L-赖氨酸盐酸盐、丙烯酸酯2、已内酰胺(见图8),这四种产品的进口单价在立案后第一年有微幅下降,可能是指控对象国低价倾销策略的持续作用所致,第二年进口单价开始大幅上升,第三年继续保持上升趋势。这四组案例表明,虽然影响的时间长短不同,但从总体上看,反倾销对涉案相关化工产品的进口单价有明显影响。

图5 涉案产品进口单价的变化(第1组)

图6 涉案产品进口单价的变化(第2组)

图7 涉案产品进口单价的变化(第3组)

图8 涉案产品进口单价的变化(第4组)

(三)反倾销的贸易转移效应

前面的分析结果表明,绝大多数情况下,反倾销立案和调查都起到了减少指控对象国进口数量、明显提高进口价格的作用。除此之外,如果指控对象国减少的市场份额被非指控对象国的进口增加所填补,还会发生贸易转移效应。

丙烯酸酯、邻苯二酚以及初级形态二甲基环体硅氧烷这三起案例,是中国对同一税号化工产品先后两次提起反倾销指控的特殊案例(见表1),可以印证反倾销的贸易转移效应。在这三起案例中,第一次反倾销指控对象国的市场份额迅速向第二次反倾销指控对象国转移(见图9、图10和图11),表现为第一次指控对象国的进口份额大幅下降;与此同时,第二次指控对象国的进口份额大幅上升,两次指控对象国的变化趋势正好相反。还应看到,第一次终裁的有效期将满时(通常是终裁之后第5年),第一次指控对象国的进口份额又有抬头趋势,邻苯二酚和初级形态二甲基环体硅氧烷都是如此。2009年8月25日,商务部发布公告,决定自26日起继续对原产自欧盟的邻苯二酚实施反倾销,期限为5年,成为对同一税号产品先后三次实施反倾销的特例,后续效应还需跟踪研究。

表1 中国对同一税则号化工产品先后两次反倾销立案的案例

图9 丙烯酸酯案例中进口数量的市场份额变化

图10 邻苯二酚案例中进口数量的市场份额变化

(四)反倾销对下游产品产量的影响

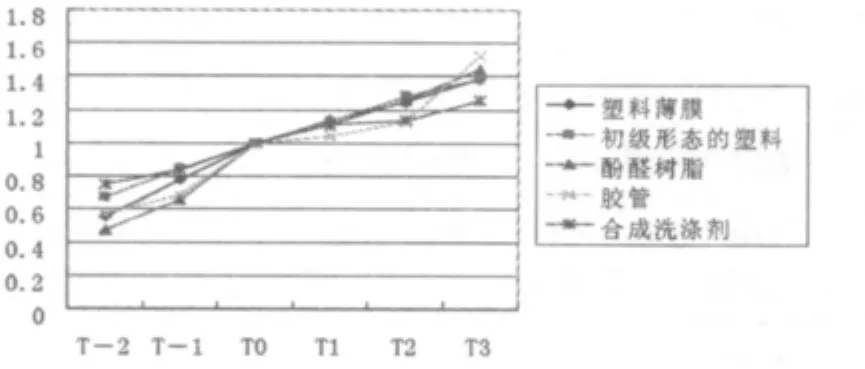

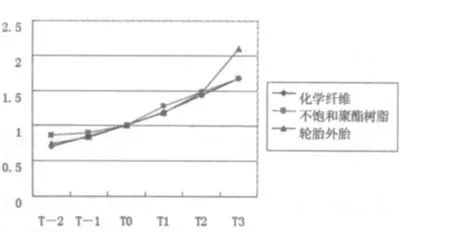

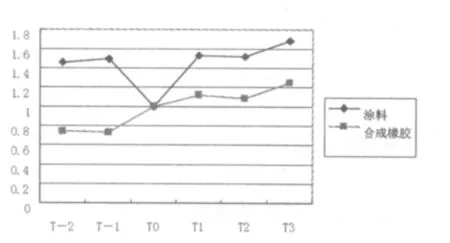

我国化工行业反倾销对象主要为原料和中间产品,反倾销实施后,给下游产业带来了一定的冲击和影响,主要表现为产量的变化。在裁定征税的20起案例中,以商务部终裁公告中提到的下游产品为备选对象,剔除重复产品,并考虑到数据可得性,选择14种产品为分析样本来考察反倾销对下游产品产量的影响,按照影响程度从强到弱排列,结果也可以分为4组。第1组案例对下游产品产量影响最大,反倾销立案产品为聚酯薄膜、聚酯切片、苯酚、氯丁橡胶和三氯乙烯,对应的下游产品分别为塑料薄膜、初级形态的塑料、酚醛树脂、胶管和合成洗涤剂。立案后连续三年,与基期相比,下游产品总产量虽然在增加(见图12),但增长率却在下降,最大降幅达27%,最小降幅约为4%。除了胶管产量在第三年大幅上升外,其他下游产品的产量都受到了上游原料和中间产品反倾销的影响。在分析样本中,这一组案例涉及的产品数量最多。第2组案例对下游产品产量影响较大,反倾销立案产品为水合肼、呋喃酚、核苷酸类食品添加剂和环氧氯乙烷,对应的下游产品分别为化学药品原药、化学农药原药、食品添加剂和环氧树脂。立案后一年,与基期相比,下游产品总产量的增长率都有所下降(见图13),最大降幅约24%,最小降幅约3%。立案后第二年,下游产品产量的增长率基本恢复到立案前两年的水平,上游产品反倾销的影响是短期的。第3组案例对下游产品产量基本没有影响,反倾销立案产品为己内酰胺、邻苯二甲酸酐和丁苯橡胶,对应的下游产品分别为化学纤维、不饱和聚酯树脂和轮胎外胎。与基期相比,立案后下游产品产量的增长率没有明显变化(见图14),轮胎外胎的产量在立案后第三年的增长率还明显上升。第4组案例对下游产品产量的影响呈起伏波动状态,反倾销立案产品为丙烯酸酯1和初级形态二甲基环体硅氧烷1,对应的下游产品分别为涂料和合成橡胶。立案当年,下游产品产量增长率有所下降,立案后第一年回升,第二年增长率又开始下降,第三年再度回升(见图15),产量很不稳定。实际上,这两种下游产品所对应的反倾销对象恰好是我国连续两次针对同一产品重复立案的特例,由于两次立案调查的年份不同,所以下游产品产量波动较大。这不仅印证了前面所分析的贸易转移效应的存在,也说明丙烯酸酯和初级形态二甲基环体硅氧烷的反倾销立案和调查对下游产品的产量产生了较大的影响。?

图12 下游产品产量的变化(第1组)

图13 下游产品产量的变化(第2组)

图14 下游产品产量的变化(第3组)

图15 下游产品产量的变化(第4组)

四、结论及启示

(一) 结论

通过对我国化工行业反倾销绩效的实证分析,本文得到如下结论:

首先,反倾销使我国相关化工产品的进口单价上升、进口数量减少,虽然不同案例的限制作用发生的时点和持续期限不同,但都在一定程度上起到了提升进口价格、限制进口数量的作用,这对保证我国产业安全和维护国内市场竞争秩序具有重要意义。其次,在实施反倾销过程中,对于一些产品,指控对象国和非指控对象国之间存在着贸易转移效应,在某种程度上削弱了反倾销对国内进口竞争性产业的保护力度。重复立案可以抑制贸易转移效应,但会给下游产业带来影响,下游产品产量波动较大。最后,在大多数情况下,反倾销对下游产业带来了冲击。化工原料或中间产品的反倾销引起下游产品产量增长速度下降,说明反倾销的负面效应确实是存在的。

(二) 启示

从化工行业反倾销绩效的实证分析结果中可得到如下启示:

首先,反倾销可以起到保护国内市场、限制进口的作用。与我国遭受其他国家反倾销、反补贴和保障措施的案件数量相比,我国发起的反倾销案件数量较少。既然化工行业的反倾销证明了这一措施的有效性,其他行业可以加大反倾销措施的使用频率。其次,反倾销立案和调查应扩大指控对象国范围。因为贸易转移效应削弱了反倾销的保护作用,所以,为提高反倾销的效率,减少针对同一产品不同指控对象国的重复调查,应在立案之初就适当扩大范围,将潜在的目标国一次性纳入指控对象,这样还可以减少案件总数。再次,反倾销的保护是中短期的。自立案调查开始,反倾销只能提供大约五年的保护期,而且由于税率不同,保护程度并不稳定。如果指控对象国到我国投资设厂,[19]反倾销就会失效。企业只有努力提升产品结构、提高经营效率,才能在竞争中立于不败之地。最后,应采取措施减少反倾销的不利影响。反倾销对下游产业的影响较大,也会直接或间接地影响到整个产业链。因此,今后无论是化工行业还是其他行业,在实施反倾销之前就应考虑到可能带来的不利影响,并采取预防措施。比如,我国反倾销的法律法规虽然比较健全,[20]但公共利益条款非常笼统,应考虑进一步补充和完善;还有,反倾销立案和调查过程中,应多征求上下游企业的意见,并适时开展反倾销压力测试,在征税之前评估其影响,以避免或减缓上下游产品产量的剧烈波动,减少对关联产业发展带来的不利影响。

[1]Chad P Bown.Trade Remedies and World Trade Organization Dispute Settlement:Why Are so Few Challenged?[J].Journal of Legal Studies,2005,34(2):515-555.

[2]Marc Froese,Daniel Drache.Trade,Retaliation and Multilateral Governance:The Evolution of Dispute Settlement at the World Trade Organization[R].International Studies Association,2007.

[3]Abbas M.Raza.WTO Rules for Protection of Industry[J].The World Trade Review,June,2005,2(3):16-30.

[4]Andrea Holecek.Chinese Steel Floods U.S.Market[R].Howey Political Report,March 13, 2007,13(1):30.

[5]Charlotte,N.IFAI and The Textile Institute[J].Textile Technology Forum,2002,6(1).

[6]Krupp M.Corinne and Patricia S.Pollard.Market Response to Antidumping Laws:Some Evidence from the U.S.Chemical Industry[J].Canadian Journal of Economics,1996,29(1).

[7]Thomas Prusa.The Effects of US Trade Protection and Promotion Policies[M].Chicago:University of Chicago Press,1997.

[8]H.Vandenbussche,J.Konings,L.Springael.Import Diversion as a result of EU antidumping policy[R].NBER-working paper,2001.

[9]Bruce A.Blonigen,Robert C.Feenstra.Protectionist Threats and Foreign Direct Investment[R].the National Bureau of Economic Research(NBER),1997.

[10]Bernard M.Hoekman,Michael P Leidy.Cascading Contingent Protection[J].European Economic Review,1992,36(4):883-892.

[11]李 毅,李晓峰.国际贸易救济措施:反倾销、反补贴、保障措施与特保措施[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2005.

[12]王云飞.国际贸易救济措施应用的对比性分析[J].世界经济研究,2006,(5).

[13]翁国民.贸易救济体系研究[M].北京:法律出版社,2007.

[14]朱庆华.欧盟贸易救济的公共利益评价及其启示[J].中央财经大学学报,2006,(11).

[15]宾建成.中国首次反倾销措施执行效果评估[J].世界经济,2003,(9).

[16]鲍晓华.反倾销措施的贸易救济效果评估[J].经济研究,2007,(2).

[17]于璐瑶,冯宗宪.进口反倾销调查对外商投资与国内上下游产业链的影响及其对策[J].国际贸易,2007,(9).

[18]王亮亮,苗永旺.全球金融危机与国际贸易保护[J].当代财经,2009,(7).

[19]徐茂魁,陈 丰.日本企业对外直接投资规避反倾销的经验研究[J].现代日本经济,2009,(1).