基于产品的企业创新力与控制力的协同研究

2010-02-28胡大立

胡大立,张 驰

(江西财经大学 工商管理学院,江西 南昌 330013)

在市场经济的大潮中,有些企业不断发展壮大,成为行业中的佼佼者,如日中天,其代表有:海尔、联想等;有些企业则由“明星”变成“流星”,这些落马英雄代表有:三株、巨人等。这些年来,这些大成功和大失败一直就是企业理论界和实务界关注的焦点。学者们对这些大成功的经验、大失败的教训的评说可谓见仁见智,各有千秋。

笔者通过对国内“流星”企业失败案例研究发现,虽然这些企业经营失败的具体原因可能千差万别,纷繁复杂,但有一点却大抵相同,即企业在推出其新产品的同时,缺乏对其进行有效的控制。在“流星”企业当中,最具有代表性的要算《大败局》中披露的10个企业:瀛海、秦池、爱多、玫瑰园、飞龙、巨人、三株、太阳神、南德和亚细亚。[1]从《大败局》 一书披露的细节不难看出,这些企业无一不是倒在企业多元化上,具体原因是因为这些企业共同性地缺乏必须的产品控制力,表现形式是这些企业产品质量低下,虚假广告泛滥等。同时笔者对“明星”企业成功的案例研究也发现,这些“明星”企业无一不是在成长过程中,在其对产品不断创新的同时,时时注意对产品进行有效的控制。因此,企业在进行产品创新的同时实施对产品的有效控制,是企业健康成长走向成功的必要条件。本文首先从实践的角度出发,提出产品创新力和产品控制力的概念并阐释它的科学内涵;然后指出企业在进行产品创新的同时必须对之进行相匹配的有效控制,即保持产品创新力与控制力动态协同,并阐述了动态协同的科学内涵;同时为了说明产品创新力与控制力协同的科学寓意并证明所提观点的正确性,本文应用物理学中的力的原理构造了一个“二力协同模型”;最后为了佐证文章观点的正确性和“二力协同”在实践中的客观性,本文引用联想的成功案例来说明。

一、产品创新力与控制力的涵义

1.产品创新力

提到创新,就不得不提到它的创始人熊彼特。熊彼特把创新定义为新的生产函数的建立(熊彼特,1912),即把一种从未有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产流转。并指出了创新的五种情况,即引进新产品或提供某种产品的新质量;引用新技术,即新的生产方法;开辟新市场;控制原材料的新供应来源;实现企业的新组织。[2]

创新力,美国学者吉尔福特认为,“创新力是指创新主体的种种基本能力的组织方式”(Guilford,J.P,1950),它是企业在面对市场竞争压力和市场机会时,实际表现出来的适时地对内外经营要素进行重新组合以产生价值追加的能力。这一概念包含以下几层含义: (1) 实际表现出来的能力;(2) 实现价值追加的能力; (3) 经营要素的重新组合。

关于产品创新力,鲜有文献对其有明确的定义。有人认为,产品创新力是指企业为了占有市场并获取利润,科学运用其内外部资源,从事产品创新而贯穿于新产品的研究、开发、生产、营销全过程的综合能力。[3]这个定义把产品在市场上的活动也包含在产品创新力中了。另一种观点把产品创新力定义为:产品创新力是企业为能在市场上获得更强的竞争优势,对企业潜在的创新能力及创新动力进行开发,使企业创新产品能够获得更多的追加价值的能力。它是技术、人才、资金、管理等要素综合作用于产品创新全过程而形成的企业的综合能力。产品创新力是企业技术创新能力和核心竞争力的直接体现;产品创新力作用的结果是产生和形成产品,这是企业赖以生存和发展的基础和关键。

在本文中,产品创新力是基于产品而言的。换而言之,企业成功创新出新产品,即使因为某些原因导致该产品不能形成市场需求,本文仍认为该企业的产品创新力是存在的。至于不能成形成市场需求,本文把它归结为下面要提出来的一个概念 产品控制力。

2.产品控制力

所谓控制力在企业中是指企业在营销管理活动中,能根据市场的运行规律,对自身创新行为,对企业战略自觉进行调整,以适应外界环境变化的能力。[4]但产品控制力这个词目前还没有明确的定义,本文对企业控制力的定义稍做延伸,对产品控制力做如下定义:即在国家法律法规、道德和文化规范之下,企业通过控制影响其产品开发、设计、生产、营销等的相关因素,使其产品达到期望目标的能力。

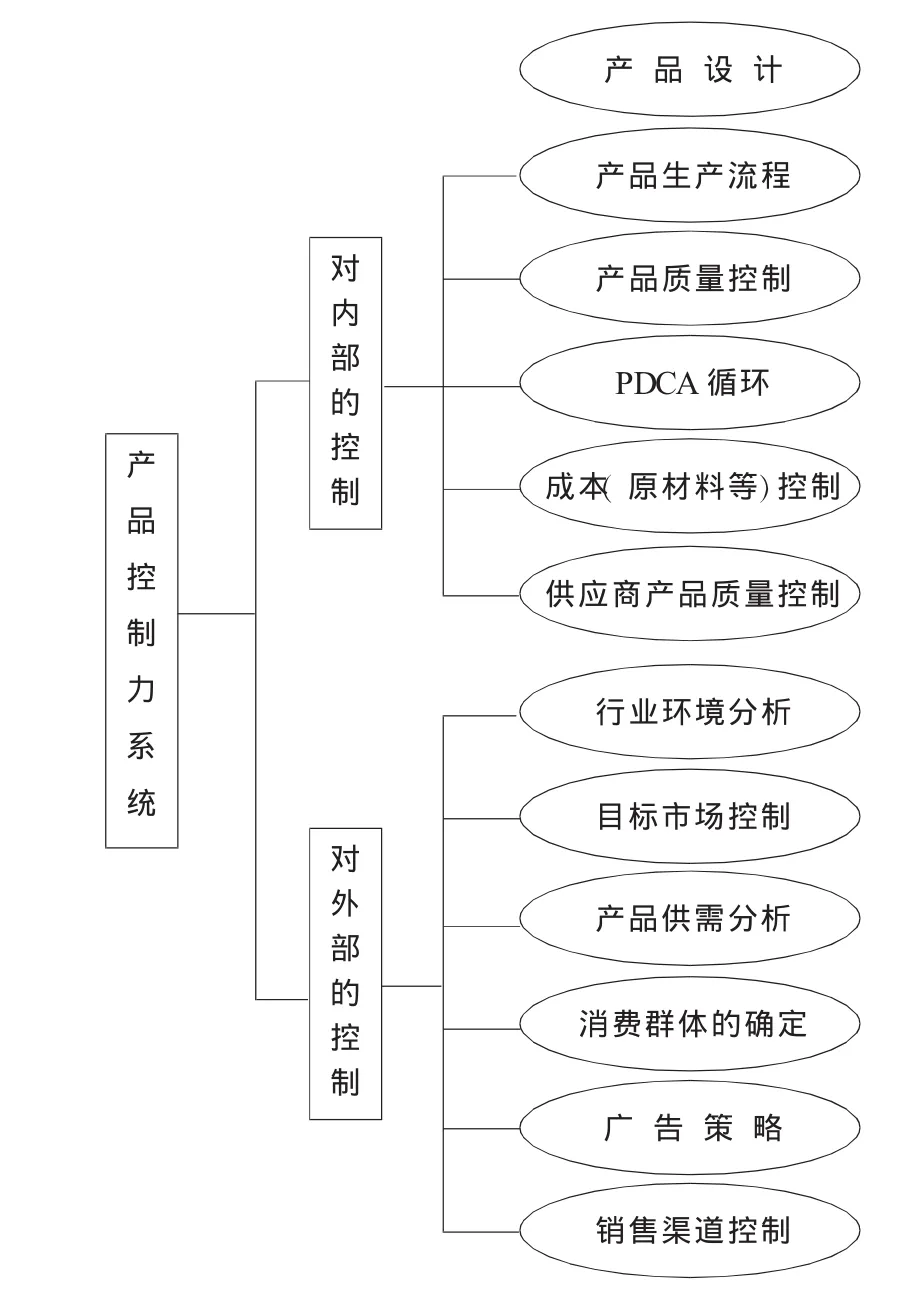

本文把产品控制力分为内部控制力和外部控制力两方面。所谓内部控制力是指企业对产品自身的控制的能力,主要包括产品设计、产品质量、生产流程等;所谓外部控制力是指企业对产品在产品战略、市场策略、营销手段等的控制的能力。主要包括目标市场控制、消费群体的确定、广告策划、营销渠道控制等。上述两个方面我们把它整合起来,称之为产品控制力系统(如图1),任何一个控制力系统应该是各种控制的集合,通常具有五个基本性质:(1)充分性。即所包含的控制手段对于企业的目标来说是足够的;(2)经济性。即所有的控制手段都是必要的,没有多余;(3)相容性。即各种控制手段不能相互掣肘,而是相互协同;(4)可靠性。即确保实现预期目标,而不会实现预期以外的目标。比如某企业的新产品A的预期目标是中、老年人。如果实际情形是产品A只打开了一部分老年人的市场,就偏离了预期目标,因而是不可取的;(5)动态稳定性。即变化有度,变化有序,逻辑统一。[5]

当然,随着社会环境和科技的发展,企业对产品的控制力会作出相应的变化,企业对产品的控制方式也会不断的转型和升级,其控制手段或增或减。比如,海尔为了实施新产品名牌战略,使用了“十三条”、“OEC”、“零缺陷”等一系列产品控制系统。而到了推进产品多元化时,其产品控制系统又增加了诸如“星级服务”等控制手段。在产品控制力系统中,随着科技及新经济的发展,我们不难发现,对产品本身的控制日益依靠科技和产品标准、市场控制日益依靠品牌来实现。

二、产品创新力与控制力的动态协同

1.产品创新力与控制力动态协同的内涵

古代有阴阳之说,阳代表事物具有动的、活跃的、刚强的等属性的一方面;阴代表事物的具有静的、不活跃的、柔和的等属性的另一方面。[6]在企业成长过程中,假设产品创新力代表阳,它的特点是发散性的,关键词是创造性破坏、张扬、活力、打破旧的平衡;产品控制力代表阴,它的特点是收敛性,关键词是约束、规范、维持。我们把产品创新力理解为对企业“旧均衡”的破坏能力,把产品控制力理解为允许其最大破坏程度的能力。企业对产品的控制力越强,允许企业对企业“旧平衡”的破坏程度就越大。企业要适应不断变化的外部环境和应付激烈的市场竞争,必须勇于创新;与此同时,在创新的过程中充满着巨大的风险,必须对之进行相匹配的有效控制,使创新力在有序控制中爆发。如何将产品创新力与控制力两者有机统一起来,很多企业都没有有效的解决。在企业实践中,因为偏废了其中任何一方导致了企业迅速衰败的例子不断涌现。

关于产品创新力与控制力的匹配关系可以通过矩阵图来表达。以产品创新力为横轴,以产品控制力为纵轴,由这两个力的强弱不同形成了四种组合,即四个象限(A、B、C、D)。我们以这四个象限来区分四种形态(如图2所示),以创新力和控制力作为两个关键指标来分析企业所处的状况。

从图中可以看出,A象限中企业的产品创新力与控制力都很强,体现为两力的正向协同,表明企业此时处于理想的健康成长状况。在B象限区,企业表现为产品控制力有余,创新力不足,垄断企业容易存在这种现象。在C象限区,企业的产品创新力与控制力都很弱。具体可能表现为企业生命周期中的衰退阶段。而在D象限中,产品创新力很强但控制力却很弱,此时的企业容易失衡,企业盲目多元就是这种情形。

我们熟知的海尔发展定律 斜坡球体定律(如图3)就是两力动态协同理论的最高升华。同时也是这一理论在实践中的最好证明。

海尔认为,企业就如同斜坡上的一个球体,它由于受到来自市场竞争、内部职工惰性等的影响,而产生向下滑落的趋势。为了阻止球体往下滑,并使其往上移动,就需要两个作用力:一个是支撑力,保证它不会向下滑落,这就好比是企业的基础工作;另一个是拉动力,促使它能够不断往上移动,这就相当于企业的创新能力,包括管理能力提高、技术水平提高、品牌效应扩大等,并且这两个力都是不可或缺的。[7]

图1 产品控制力系统

图2 产品创新力与产品控制力组合矩阵图

2.产品创新力与控制力协同模型

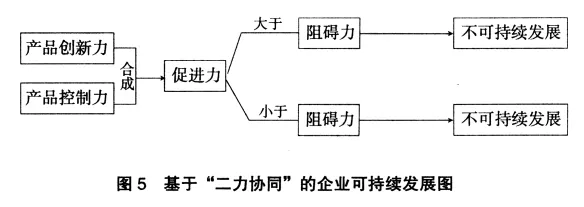

为了说明产品创新力与控制力动态协同的科学寓义并证明本文所提观点的科学性(两个力是必须的,而且必须协同),本文借用自然科学(物理学) 中“力”的原理来说明之,由此设计了一个产品创新力与控制力协同模型(如图4)。假设企业某产品M为斜坡上一球体,产品的生产、销售过程中都会受到一系列的阻碍力,主要包括外部竞争的压力、内部组织惰性等。这些阻碍力的作用会使小球向下滑动,为了不让球体向下滑动就必须一个向上力的存在,这个用于克服阻碍力的向上的力我们称之为促进力。为了使球体保持平衡或向上滚动的前提条件是向上的促进力要等于或大于向下的阻碍力。这个向上的促进力我们可以认为是来自两个方向的力作用的结果,一个是竖直向上的力(我们称之为创新力),另一个力是垂直于斜面的力(我们称之为控制力)。一个企业要稳定地向前发展,必须使产品创新力和控制力所决定的促进力大于阻碍力。否则,企业将停滞不前,甚至倒退。而要保证促进力大于阻碍力,就必须保证产品创新力与控制力之间的协同,否则,则无法达到这一目标。下面就此进行分析:

假设现有一个状态是产品创新力与控制力协同,此时创新力与控制力所形成的合力(促进力) 大于阻碍力,我们称这种状态为协同状态。如果创新力不能与控制力很好地协同,即有四种情形:一是控制力小于协同状态的控制力;二是控制力大于协同状态的控制力;三是创新力小于协同状态的创新力;四是创新力大于协同状态的创新力。如果是第一种情况,根据力的平行四边形原理,两力合成的结果是促进力小于且方向偏离协同状态的促进力,这样的结果将会使企业失衡并出现倒退;如果是第二种情形,则两力合成的结果是促进力方向偏离协同状态的促进力方向,其结果是企业出现失衡;如果是第三种情形,则两力合成的结果是促进力小于且方向偏离协同状态的促进力,其结果是使企业失衡且企业出现倒退;如果是第四种情形,则两力合成的结果是促进力方向偏离协同状态的促进力方向,其结果是企业出现失衡。

下面讨论另一关键的问题:即当一个企业有一个既定的产品创新力时(一般说来,企业在一定的时期内其创新力是一定的,是由它的创新能力决定的),需要有多大的产品控制力与之匹配,企业才能健康成长呢?由上分析可知,促进力、创新力、控制力三者之间的关系是一个平行四边形的两邻边和其中一对角线的关系(即产品创新力与控制力是平行四边形的两邻边,促进力是一对角线) (见图4)。一般说来,企业在一定时期内所遇到的阻碍力是既定的(它是由外部竞争环境、内部组织惰性决定的),其产品创新力也是既定的(它是由企业的创新能力决定的),由于阻碍力是既定的,因此需要用于克服阻碍力的促进力也是既定的。根据力的平行四边形原理,在已知产品创新力和企业促进力的情况下,我们很容易得到控制力的大小(如图4)。

由上分析可知,企业为了可持续发展,就要保持产品创新力与控制力之间的动态协同,否则,企业要么是出现倒退,要么是出现失衡,要么是倒退和失衡同时出现。上面任何一种情形的出现都会使企业无法健康、持续发展(见图5)。

三、产品创新力与控制力动态协同的实证分析

在实践当中,有不少企业自觉或不自觉地保持着产品创新力与控制力之间的动态协同,并由此获得了巨大的成功,联想集团就是其中之一。通过对联想集团发展经历的研究,我们发现联想集团在其20多年的成长过程中,时刻都保持着其产品创新力与控制力的高度协同,这也是联想始终保持活力的秘密之一。

1.联想集团发展阶段分析

联想的发展大致可以分为以下几个阶段:

第一阶段(1994年以前):萌芽阶段

1994年以前是联想摸索的阶段,当时国内PC市场处于萌芽阶段,联想集团于1990年推出“联想牌”微机,1991年推出中国第一台486电脑。从1992年开始实施名牌战略,电脑产品销量连年大幅度增长。此后联想多元化发展,形成了较全较宽的产品线。

第二阶段(1994年-1996年):奋发图强阶段

联想借助CPU换代的机会,降低运营成本,充分利用零部件降价快的特点使得本土厂商可以因为贴近市场而形成成本的优势,发起了奔腾大战,促使1996年联想获得中国市场第一。

第三阶段(1997年-1999年):精耕细作阶段

1997年底联想已有近2000家分销商、代理商、经销商。联想开始对客户需求有了更加细分的认识。同时联想开始直接为客户提供一对一的品牌服务。做到产品细致化、管理细致化、服务细致化、市场细致化、销售细致化。

第四阶段(2000年-2003年):战略转型阶段

联想集团进行大规模业务重组。从原来的以事业部为核心的体制向以子公司为核心的体制转变,形成两大子公司,分别为:向客户提供全面的INTERNET的接入端产品、信息服务的联想电脑公司和为客户提供电子商务为核心的局端产品及全面系统集成方案为主的联想神州数码有限公司,从而开创了联想集团全面进军网络时代与创造新经济的全新企业格局。[8]

第五阶段(2004年以后):运筹帷幄 走向国际化阶段

2004年初,联想集团确立了指导未来三年发展的新三年战略,其核心是专注、提高效率和客户导向,一系列变革由此展开。变革以后联想将业务进行了分类管理,确保公司将重点资源和精力投放在核心业务上。把重心回归到“个人电脑及笔记本、服务器、外部设备等相关产品”上。随着联想收购IBM个人电脑事业部,联想由此一举成为年收入超百亿元的世界第三大PC厂商,联想的国际化战略终于正式启航。

2.联想的产品创新力与控制力的动态协同分析

联想的成功,很多人把它归功为产品的国际化及其著名的“联想战略”。现在回过头来看,联想的确因为这些战略获得了成功,但通过进一步深层次思考我们不难发现,联想随着产品的细致化、国际化,联想产品的服务也在更新,营销渠道更加先进。产品的市场控制是联想创新产品获得成功的关键。

笔者通过联想发展的几个阶段,再结合海尔发展阶梯图,[9]作了一个简单的联想发展阶梯图(如图6)。该图也更加直观的显示了联想再创新产品的同时,如何始终保持产品控制力与创新力动态协同。

通过图6可以直观的看出,联想集团在其发展的每个阶段,当推出新产品时,其市场策略以及营销手段也一直在改进、更新,即随着联想的产品创新力的提高,其产品控制力也逐渐提高,两者始终保持着高度协同。联想的产品控制力很好地保证了其产品创新力的延续,也为其大胆的产品创新提供了保障,这是联想成功的关键。此外,从图6还可以看出,随着产品创新力与控制力不断增强,联想的市场能力和竞争能力也得到了不断攀升。

四、小结

本文从更深层次上论证了企业要获得成功必须保持产品创新力与控制力的动态协同,也从更深层次上揭示了为什么一些企业在多元化上成功了,而另一些企业却失败在多元化上的奥秘。企业的成功需要产品创新,但产品创新充满着巨大的风险,必须对之进行相匹配的有效控制,使创新力在有序控制中爆发。产品的创新与控制是一种辩证的互补关系,创新是对控制的挣脱,以创造更优的均衡,而控制则保证了创新的成功,两者都是企业持久发展的“维生素”。创新,唯有创新,产品才能生存和发展;控制,只有控制,产品才能持久地创新。如果企业的创新力与控制力能够由始至终保持有机的协同,企业的盛年期完全有可能延长,可持续的健康发展也就能得以实现。产品创新力是企业的成长的根基,产品控制力是保持企业正确成长的手段。创新力与控制力的有机协同是企业可持续发展的关键,是任何成功企业长寿的共同“基因”。

[1]吴晓波.大败局[M].杭州:浙江人民出版社,2001.

[2]熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.

[3]肖海林.企业可持续发展 理论基础、生成机制与管理框架[M].北京:中国财政经济出版社,2003.

[4]王德禄,俞 雷.企业创新特征与企业成长阶段模型分析[J].商业研究,2000,(9).

[5]杨东奇.企业产品创新力形成要素系统优化研究[J].中国学术期刊(光盘版),电子杂志社,2001.

[6]刘 波.从产品生命周期现象谈企业产品技术创新[J].湖南经济,2000,(11).

[7]海尔斜坡球体论.企业成功管理模式巡礼之一,http://www.jielong-printing.com/xwzx/qikan_det.asp?qid=341

[8]迈克尔·D·波顿.我眼中的中国第一首席执行官:挖掘张瑞敏的管理圣经[M].北京:民主与建设出版社,2002.

[9]李成勋,杜基尔,等.科技创新与跨世纪发展战略[M].北京:中国经济出版社,2001.

[10]杨德林.联想集团的成长与国际化经营[J].中国工业经济,1996,(3).

[11]文 飞.联想产品全系列[N].金融电子化专刊(方案篇),2001.

[12]任 新.柳传志谈联想经验[M].北京:线装书局,2003.