北京地铁14号线三路居站换乘方案研究

2010-05-22樊育彦

樊育彦

(铁道第三勘察设计院集团有限公司, 天津 300251)

1 车站概况

三路居站是北京地铁14号线中间站,也是M14号线与规划M16号线的换乘站。

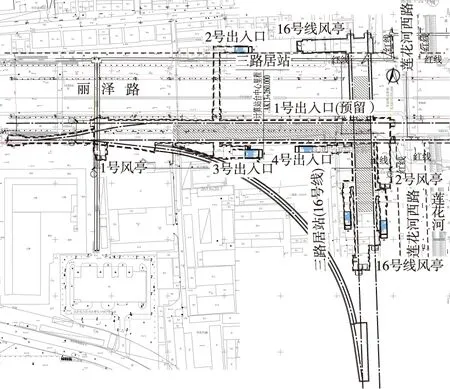

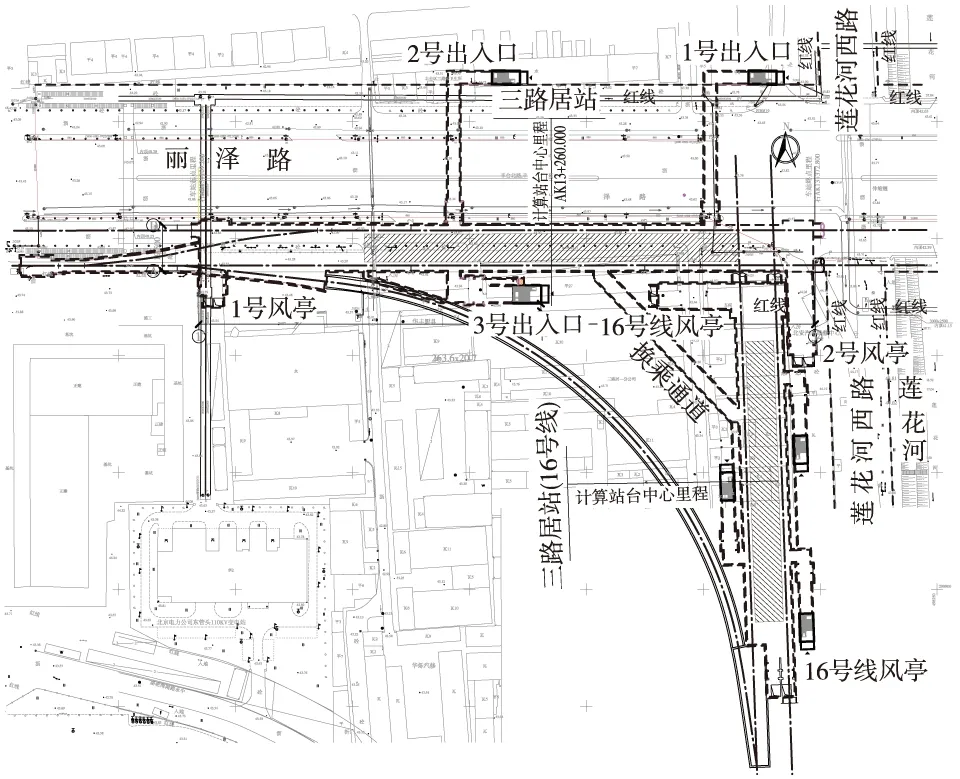

车站位于丽泽路与莲花河西路交口旁,莲花河西路的西侧,沿丽泽路南侧设置,16号线车站位于莲花河西路西侧,沿南北布置,14号线在上,为地下二层岛式站台车站,16号线在下,为地下三层岛式站台车站。车站位于规划丽泽商务区范围内。

2 换乘方案研究

选择换乘方式及换乘形式按照尽量缩短换乘距离,做到路线明确简捷,尽量减少换乘高差,避免高度损失,换乘设施满足换乘客流量的需要,节约投资等的基本要求,结合周边环境及主要的控制条件来选择车站的换乘形式,做到乘客换乘最舒适,对周边环境影响最小。

站台直接换乘的路线最短,换乘高度最小,没有高差损失,可为乘客节省时间,换乘方便,换乘设施工程量小,比较经济。这种换乘方式比较舒适、理想。

丽泽路是交通干道,规划道路红线宽80 m。道路正下方的φ2 200污水管,沟底埋深为7.2 m;2 m×2.35 m电力管沟,沟底埋深为11.2 m;2.8 m×2.4 m雨水管沟,沟底埋深为4.7 m,这些管线改移都比较困难。车站毗邻莲花河且莲花河西路较窄,规划道路红线宽仅25 m。丽泽路下方的雨水管沟转入莲花河西路后通向莲花河。车站东端区间需下穿莲花河。基于所处地理位置、线路走向及控制因素等研究了以下3个方案。

2.1 方案一

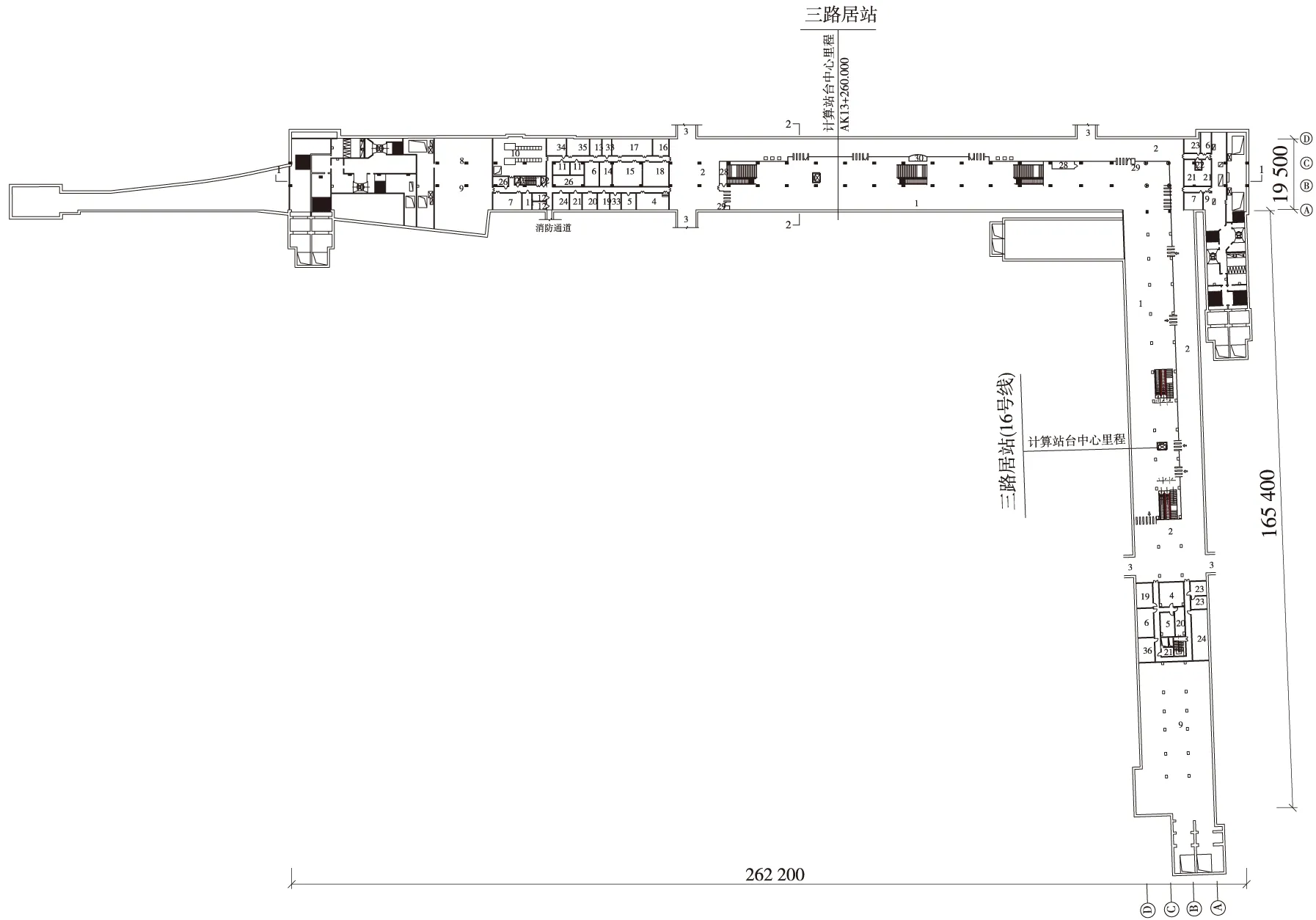

图1 方案一总平面

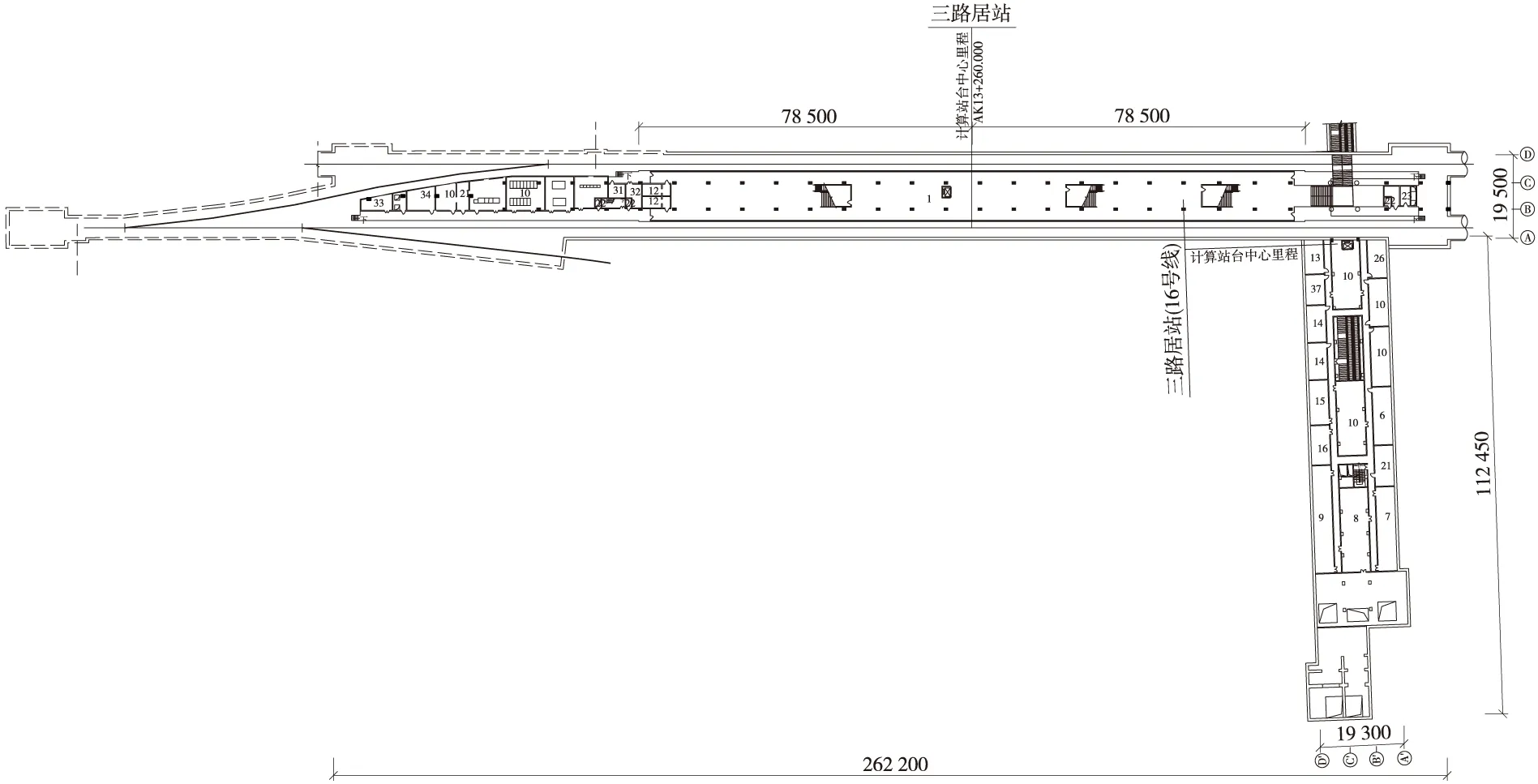

为避开丽泽路下的难以改移的雨水管、污水管、电力管沟等,减小车站埋深,将14号线车站偏离路中,设于丽泽路与莲花河西路的交口,莲花河西侧、丽泽路南侧辅道和绿化带下方,车站主体呈东西走向。莲花河边有较多的雨、污水管,避开这些难以改移的管线,将16号线车站主体设于规划莲花河西路道路红线以外,沿莲花河西路西侧设置,呈南北走向,16号线站台层从14号线站台层下穿过。两线车站呈“L形”,并与联络线交汇(见图1)。14号线车站为地下双层岛式站台车站,站台宽12 m,有效站台长160 m,地下一层为站厅层,地下二层为站台层;16号线为地下三层岛式站台车站,地下一层为站厅层,地下二层为设备夹层,地下三层为站台层。两线站厅同位于地下一层,站厅共用,出入口共用。换乘楼、扶梯的总宽度根据换乘客流量的计算确定,在站台层东端设置5 m宽换乘楼梯下到16号线站台层北端。乘客可通过站台至站台直接换乘,换乘高差6 m多,换乘路线短;也可由两线站台通过楼、扶梯到达站厅,经两线L形相交处的站厅(即换乘厅)换乘,再通过楼、扶梯到达站台,实现厅厅换乘(分别见图2~图5)。

图2 方案一:站厅层平面(单位:mm)

图3 方案一:14号线站台层平面与16号线设备夹层平面(单位:mm)

图4 方案一:1-1剖面(单位:mm)

图5 方案一:16号线站台层平面(单位:mm)

为实现此L形换乘形式,并压低车站规模,结合站前单渡线及与16号线联络线,在满足联络线半径及坡度要求下,调整其半径及坡度,以缩短车站长度。车站设于丽泽路北侧的出入口,为避开路中地下控制管线,采用通道暗挖及斜坡段明挖法,其余部位采用明挖法施工。

车站位于丽泽路南侧,施工期间仅占用丽泽路南侧辅道,影响丽泽路主车道一车道交通,可通过向北侧拓宽道路保证丽泽路主路交通。车站端头盾构井设于莲花河西路路侧,施工期间需占用莲花河西路,该道路现状宽度仅5 m,车流稀少,对交通影响小。

2.2 方案二

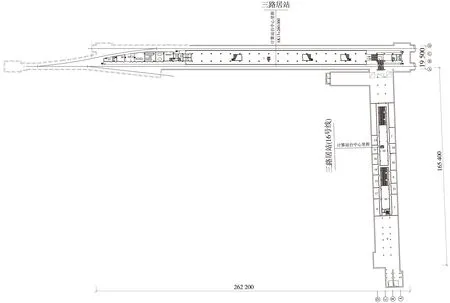

14号线站位不变,16号线向北移,二线车站呈“T形”(见图6)

图6 方案二总平面

14号线车站为地下双层岛式站台车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层;16号线车站为局部地下三层岛式站台车站(即车站南端为地下三层,其中地下一层为站厅层,地下二层为设备夹层,地下三层为站台层),车站北端只有位于地下三层的站台层(即单层),16号线站台层从14号线站台层下穿过。分别见图7~图9。

二线站厅在同一平面相连,14号线公共区布置同方案一。16号线公共区南侧的楼扶梯由站厅穿越设备夹层到达站台层,北侧的楼扶梯由站厅通过斜通道到达站台层。在14号线站台层东端设置5 m宽换乘楼梯下到16号线站台层中部,形成“T形”换乘形式。乘客可通过站台至站台直接换乘,也可通过站厅换乘,换乘方便。16号线北端风道由地下三层上到地面,其他部位布置大体同方案一。16号线三层部分明挖施工;单层部分由于横穿丽泽路下方,则位于斜通道下方部分进行明挖,其余暗挖,北端风道及位于道路红线外的站台层明挖。斜通道施工时需临时改移2.8 m×2.4 m雨水管沟,待施工完恢复。暗挖端仅40余m,明暗挖相接处施工复杂。斜通道及其下方站台层施工时会影响到丽泽路一半宽路面的交通。

图7 方案二:站厅层平面(单位:mm)

图8 方案二:14号线站台层平面与16号线设备夹层平面(单位:mm)

2.3 方案三

14号线站位同方案一,16号线站位向南移。分别独立设置。14号线车站为地下双层岛式站台车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层;16号线车站为地下三层岛式站台车站,地下一层结合联络线做物业开发,地下二层为站厅层,地下三层为站台层,16号线区间从14号线下方穿过,可减小16号线车站埋深。通过设一换乘通道与两线站厅付费区错层连接,通道内设换乘楼扶梯,换乘通道长约85 m,形成“通道换乘”形式(见图10)。换乘高差大,14号线换乘16号线时,需从站台经楼扶梯到达站厅层,再由换乘通道到达16号线站厅,经楼扶梯下到16号线站台;16号线换乘14号线时,需由站台经楼扶梯到达站厅层,通过换乘通道到达14号线站厅层,再由楼扶梯下到14号线站台层。换乘路线较长,换乘的时间也较长。

3 换乘客流组织

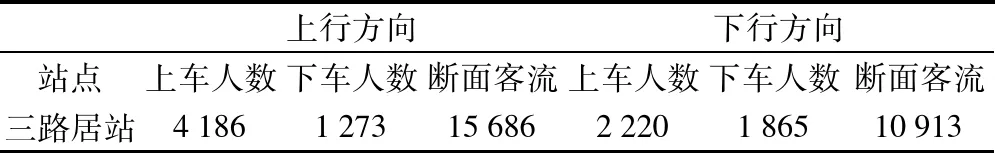

三路居站高峰小时断面客流(含换乘客流)如表1所示。

表1 远期早高峰小时断面客流

表2 远期晚高峰小时断面客流

换乘设施包括楼梯、自动扶梯、通道等。

换乘设施饱和度=高峰小时换乘客流量/换乘设施设计能力。

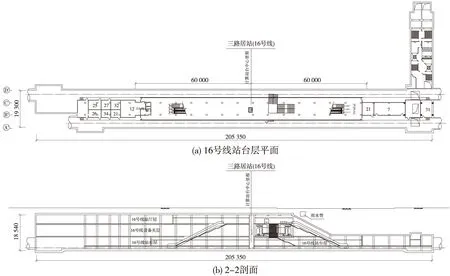

图9 方案二:16号线站台层平面及2-2剖面(单位:mm)

图10 方案三总平面

当设施饱和度大于100%时,代表换乘设施设计能力无法满足换乘客流需求,换乘客流滞留在站台上,将产生严重的安全问题。

方案一和方案二台台直接换乘时,换乘设施设计能力=5 m宽混行楼梯×3 200人/h·m=16 000人。可以看出换乘设施满足换乘客流需求,设施饱和度不大于100%,不会使换乘客流滞留在站台上。丽泽商务区建成后,如果出现换乘客流巨大的情况,设施饱和度大于100%时,可采取单向换乘,另一方向通过站厅换乘厅换乘,以保证换乘安全。

方案三换乘量不受换乘楼梯宽度限制。

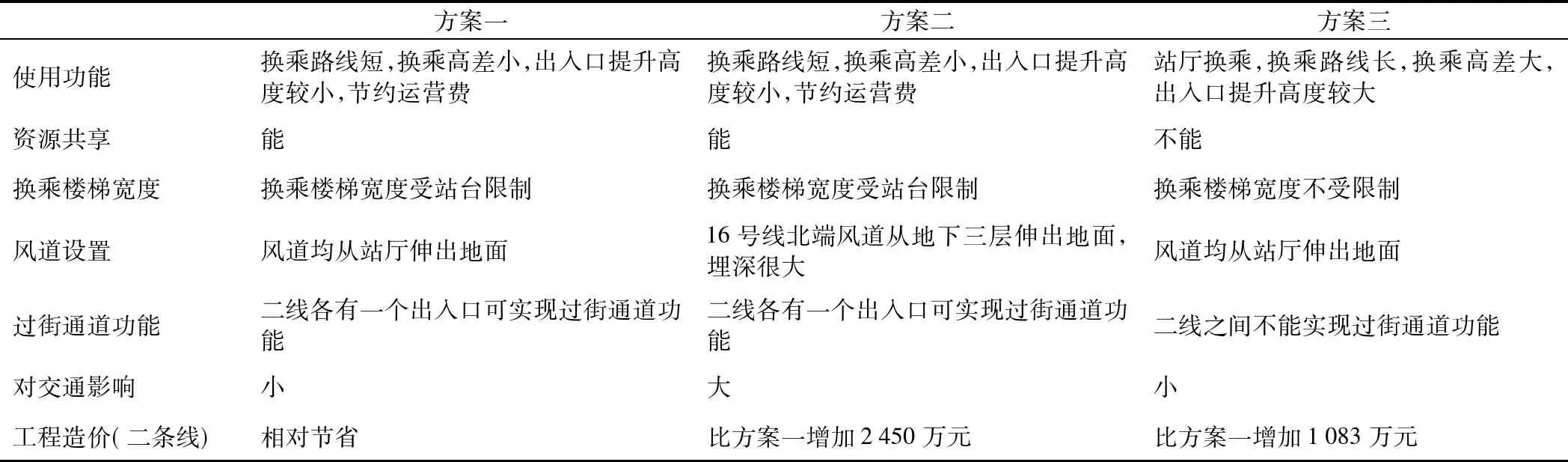

4 方案比选

方案比选如表3所示。

表3 方案比选

由于方案二远期16号线单层端施工时需改移2.8 m×2.4 m雨水管沟,16号线站台层施工有明挖又有暗挖,施工工艺复杂,且施工期间占用丽泽路一半宽的路面,对丽泽路交通影响大,东端的风道由地下三层上到地面,增加了造价;方案三换乘路线长,换乘高差损失大,16号线车站出入口埋深加大,使用不方便,两线资源不能共享;而方案一站台换乘直接、舒适,对丽泽路交通影响小,不需改移大的管线,节省投资,具有较多的优点,既突出以人为本,又对其他方面兼顾较好,是比较理想的换乘方案,因此推荐方案一,即“L形”换乘形式,乘客可通过换乘楼梯直接到达另一条线站台,实现了便捷、舒适换乘方式的目标。

5 结束语

换乘站常采用“十字”换乘、“T形”换乘等,采用何种形式比较合理,要结合地理位置,来选择快捷的换乘型式。本文的“L形”换乘方案施工时不影响主干道交通,不需改移难以改移的管线,并减小了车站埋深,节约运营费,对周围环境影响最小,又能实现方便舒适的换乘,体现了以人为本的设计理念,具有良好的社会经济效益。

[1]于海霞.北京地铁西直门站换乘方案研究[J].都市快轨交通,2009(2)

[2]许笑冰.上海轨道交通9号线虹梅路综合交通枢纽设计[J].城市轨道交通研究,2008(4)

[3]施仲衡.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科学技术出版社,1998

[4]GB50157—2003 地铁设计规范[S]

[5]GB50490—2009 城市轨道交通技术规范[S]

[6]GB50016—2006 建筑设计防火规范[S]

[7]GB50352—2005 民用建筑设计通则[S]