国外对中国营造学社的接受史——从费慰梅到李约瑟

2010-05-15许冠儿VimalinRujivacharakul

许冠儿/Vimalin Rujivacharakul

尹璐 译,罗德胤 校/Translated by YIN Lu, Checked by LUO Deyin

当谈到中国以外的其他国家对营造学社(中国营造学社,以下简写为“学社”)的接受历程时,绝大多数研究中国建筑的学者都会第一个提到费慰梅(Wi l ma Fairbank,1909-2002)的著作。作为梁思成和林徽因的朋友,费慰梅和她的丈夫(费正清,1907-1991)是美国友人中最忠实的。费氏夫妇一直和梁氏夫妇保持着这种友谊,即使在梁、林二人过世之后,仍然支持和推广他们的研究成果。尤其是费慰梅,她曾协助过一些梁氏夫妇著作的翻译、编辑及英文出版的工作。她对梁思成著作《图像中国建筑史》编撰方面的协助,不但使这部著作在作者去世后得以问世,而且也将梁思成作为中国最主要的建筑史学家,在中国1949年之后,重新介绍给世界。她于1994年出版了《梁思成与林徽因——一对探索中国建筑的伴侣》一书。这本书详细介绍了梁氏夫妇的工作与生活,包括他们对中国建筑研究所做的奉献和牺牲。毫无疑问,费慰梅的描述非常有影响力。同时,作为唯一持有梁思成口头采访记录的人,她所持有的信息大多数人是无法得到的。因此,她的写作对中国建筑史的历史图景(Historio-graphy)有极大的影响。实际上,如果说费慰梅的记叙对梁思成飙涨的国际声望起了强有力的催化作用,也未尝不可。

但是,“费慰梅效应”也产生了另一方面的效果。费慰梅是一位写作技巧炉火纯青的作家,她同时也是梁氏夫妇的忠实好友。她对梁氏夫妇的叙述充满了感情丰沛的友谊描写,对往事的诚挚怀念,以及对朋友的无私奉献。在这样接近浮夸的修辞手法下,她将写作的焦点放在了她所挚爱的两位研究中国建筑学的好友身上,将他们两人视为他们一生中参加的一切活动和一切组织的中心——包括中国建筑界最重要的研究机构,即中国营造学社。虽然这样的写作主题让费慰梅得以为梁氏夫妇昭雪,但她对于两人的重点强调也误导了广大读者,因为在这样的描写中,营造学社作为一个组织机构的整体形象被抹杀了,学社的其他成员也在无意中被忽视了。

对于那些并不熟悉营造学社历史而只读过费慰梅著作的读者来说——对于国外的读者来说,这是普遍现象——这种对学社形象的无意识改变,从一个统一整体变成一个单独成员的传记性故事,并不只是一个成员角色的问题。正相反,这是一个困扰历史描绘状况的核心问题,它改变了公众对于中国第一代建筑史研究者的印象。读了费慰梅著作的国外读者,不能感受到学社是一个所有成员团结协作专注奉献的共有体,而只能看到少数在西方取得学位的领导者们如何试图向传统的中国引进一些现代思想。这种印象是错误的。它阻碍了读者对学社真正能力的理解,而且将学社伟大的集体成就削减成几个单独个体的胜利。

因此,本文重新考察了中国之外对于营造学社的接受情况,为的就是再次验证曾受到费慰梅叙述的重大影响的学社形象。虽然费慰梅的作品影响力很大,但她关于学社的记录也是从许多外国学者的描述中来的。本篇论文介绍了这些外国学者,他们在中国建筑师眼中不那么熟悉。然而,他们从学社成立的初期就对学社有所了解,并且在很长一段时期内一直关注着学社的成果。因此,通过审视这些学者所著的关于学社的文章,本文可以得到一份中国营造学社从最初建成到邻近20世纪这段时期内,在中国之外的其他国家的接受史。

在朱启钤(1872-1964)创建学社1年之后,他宣布了该组织得到的第一个国际认可。在1930年春天,一位英国学者席尔柯(Arnold Silcock,1889-?)在《东方学研究学报》(Bul letin of the School of Oriental Studies)上面写了一篇短小的文章,探讨朱启钤的组织所出版的杂志《营造学社会刊》。在这篇文章里,席尔柯写道:

“这是一份在北京印刷出版的艺术杂志,它于去年7月出版的第一期已经来到英国。

它很恰当地使用了《营造法式》的作者李诫的画像作为封面。杂志开篇就是学社成立的简介和学社主席朱启钤的中英双语就职宣言。接下来的30页是一篇纪念李诫逝世820周年的传记简评。本期主要的部分是叶慈(W. Perceval Yetts)的两篇文章的拓印版。第一篇是3年前发表在《东方学研究会刊》上的一篇很长的《营造法式》文献研究。杂志用中文介绍了这篇文章的概要。第二篇是叶慈最受关注的文章,此前,这篇文章在经过添加一半实例的重述完善工作后,于1927年3月发表于《伯灵顿杂志》(The Burlington Magazine)。这篇引人入胜的学术文章的题目是《关于中国建筑的论述》。如果叶慈先生发现他耐心的研究工作在中国本土得到了这样充分的肯定,一定很高兴,虽然他们采用了侵权的方式来重现它!这篇文章之后就是对它的英译汉翻译,更增加了对他的恭维程度。

一份1925年版《营造法式》的勘误表,可能对无论是否拥有一套《营造法式》的人都有用。这份声明可能意义重大,一些有远见的商业出版社近期已经出版了这本由中国人所著的关于中国建筑的最著名书籍的修订版。[1

]“

这份半页长的关于学社出版物的评论,是中国以外的国家对营造学社的第一份书面认可。学社的中国成员很感激这份遥远的认同,朱启钤还在1931年于北京的会刊上将其重印。但是,如果仔细审视,可能有人会说,席尔柯的这篇文章不太像是对学社工作的评论,而更像是感谢学社的工作对英国本土正在进行的中国建筑研究做了一种回应。发现一个新组织的成立时,席尔柯迅速定位学社所处的环境以及总结学社的目标,为的只是向他的读者确认一件事,也就是学社的研究基础仍然是外国学者的研究,比如说他在伦敦大学的同行叶慈(1878-1957)。因此,席尔柯这篇评论的论调是混杂的。它可以被阐释为对学社诞生的认可——在20世纪初的欧洲,发表在世界最有声望的学术杂志之一上;或者,它也可以暗示一种竞争感,因为学社的成立改变了中国学者的境况,使他们从过去的殖民主义知识结构体系中的代言人,成为了专业方向的权威专家。就这一点看来,席尔柯评价学社对叶慈的欣赏时语气如此严苛就不难理解了,而且他在评价学社在《营造法式》上做的工作时,采取了一种高高在上的态度。不过,就文中所提到的学社的中国成员而言,即使席尔柯采取了不公正的批评腔调,这篇短评仍对学社很有益处,因为它证实了学社在经营运转的第一年就争取到了国际读者。席尔柯扮演了这种外国学者的形象,他们认为,他们中国同行的工作还是值得被讨论的,即使同时要被批判。

在更广泛的意义上,这篇席尔柯所写的关于学社的第一篇外国短评,也展现了英国学术界在学社成立之初的年代里关于中国建筑研究的状态。与今天的公众认知相反,英国在中国建筑领域所做的研究比中国自己开始得早得多。席尔柯对叶慈著作的保护姿态显示着叶慈在这个领域的卓越地位。实际上,这一点非常正确。 作为伦敦大学中国考古历史系的第一位教授,叶慈充分研究了中国建筑史这个课题,不只是通过1927年重新研究《营造法式》,而且还通过日本学者所做的关于中国和日本建筑史的研究。叶慈经常对中国和日本所完成的研究成果深表同情,并且批判那些盗取东亚同行作品的欧洲学者。为了庆贺他所编辑的新版《营造法式》修订版的成功,叶慈还曾经赠予淘湘他自己所著的一份《营造法式》的书评。叶慈和学社其他成员之间的这种互动关系,席尔柯并没在他的这篇短评中提及。

叶慈和席尔柯的情况说明,英国学者对中国建筑的研究有自己的特色,那就是将建筑与汉学紧密联系起来。这表明在20世纪上半叶的英国,建筑被认为是汉学的一个组成部分。英国的汉学家很强调物质文化的研究,与此相反,法国汉学家则将注意力集中在文字资料上,尤其是佛教经卷(比如,伯希和/Paul Pel l iot、戴密微/Paul Demievi l le)。英国汉学家在物质方面的延伸研究,也许有部分原因是英国的收藏文化,这种文化导致在英国的私人收藏和公共博物馆收藏的藏品中,占压倒性数量的就是来自中国的世界一流考古文物和历史遗迹。举例来说,叶慈最初就是研究中国古代青铜器的专家。他于1930年对乔治·尤莫佛里斯(Geo r ge Eumor fopoulos)收藏的青铜器所做的研究被誉为青铜器考古界最权威的百科全书。直到1920年代末期,《营造法式》经过重印和随后的再版之后,叶慈才将注意力转移到中国建筑上来,投入到关于建造术和构造材料的研究中去[2-3]。在另一方面,席尔柯以形式主义传统的角度致力于艺术史的研究。他于1928年对中国塔的研究脱胎于我们所说的殖民视角,他追溯了从印度、缅甸到中国的塔的设计,试图表明中国化的过程就是造成建筑形式改变的原因[4]。 在全英国只有少数几个人能够探讨中国建筑各方面状况的年代,他的著作和叶慈的研究迅速在国内外取得权威地位。像营造学社这样的中国组织的出现,为英国提供了学术交流的机会,同时也是对他们所把持的权威地位的挑战。

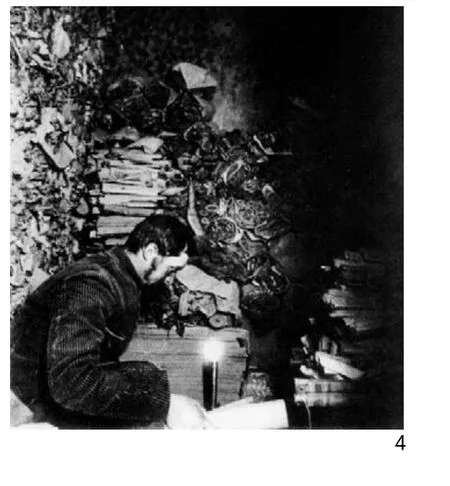

营造学社在法国的接受史和英国的状况有所不同。在20世纪初期,法国学者不同于他们的英国同行,对中国营造学社的成立几乎不做任何反应。无论伯希和(Pau l Pel l iot,1878-1945)还是戴密微(Paul Demievil le,1894-1979),或是他们的学生们,都是致力于佛教文献和考古的汉学研究者。他们和中国建筑的联系是从他们最初的关注点而来。当《营造法式》重印版于1920年第二次刊行时,戴密微因为对宋朝文献的兴趣而写了一篇书评;但实际上,他对中国建筑的兴趣也就止步于此了[5]。伯希和与中国建筑产生牵连是通过他对敦煌壁画的考古研究。梁思成于1932年5月致信伯希和,询问他敦煌130窟壁画上一个木质门廊的形象。梁思成是从伯希和于1931年发表在《通报》上的文章中读到这件事的。伯希和在同年做了回复,也为梁思成提供了一些他所需要的信息,但是拒绝了提供进一步帮助的要求[6]。伯希和的兴趣不在建造结构,而是在中国远古的考古学和珍贵的佛教文献上。伯希和与戴密微的反应基本符合了法国汉学家的趋向。换言之,在营造学社1929年-1945年的整个生涯中,法国学者对它置若罔闻,因为他们对文献研究和考古发现投入了更多的注意力。中国建筑的课题在法国得到广泛关注是好几十年之后的事情了,从刘敦桢(1897-1968)于1957年所著的《中国住宅概论》被翻译成《La maison Chinoise》开始。刘敦桢这本书的发表已经是在学社解散之后;然而,他在这本书中的探讨让法国学者信服,他们开始查找刘敦桢还在学社中时所著的早期作品,同时延伸到学社的其他研究材料。[7]

如果说英国人和法国人对学社的反应取决于他们各自在中国历史文化上的研究倾向,那么,美国的反应可谓极其独特。学社在美国的读者步于欧洲读者之后,他们大规模集中在建筑领域,而不是汉学或是中文的研究。这也许是因为学社是通过梁思成发表于1930年代后期的著作而被介绍到美国学术界的。也就是说,因为梁思成和林徽因是在美国获得学位,而且对于建筑领域最熟悉,所以梁思成所著文章大部分都发表在建筑杂志上,包括他在1938年发表的第一篇国际文献,即《中国古代的敞肩式拱桥》,发表在《铅笔画》(Pencil Points)杂志1938年1月号和5月号上[8-9]。考虑到战时的艰苦(1937-1945),费慰梅也在有关建议和编辑工作方面做了协助[10]。在接下来的几年里,她也为梁思成的其他作品提供了帮助,包括他关于佛光寺和早期中国古塔的总结研究,这些文章在1941年发表在《亚洲》杂志上。[11-12]

梁思成在美国杂志上发表的文章,对中国建筑研究以及营造学社产生了双重的影响。从浅层次来看,这些文章就是发表在美国杂志上最早的全面研究中国建筑史的文章了。

在梁思成的作品出版前,在美国刊出的这类文章主要是探讨中国设计的建筑师,或者就是旅行者观察到的中国房屋。(唯一的例外就是柯必德/Peter Carrol l的著作,他在1920年代正在清华大学指导故宫的建筑研究。)毫无疑问,梁思成的文章将中国建筑史作为一个学术课题传播给了美国读者,因此,也在某种意义上确立了营造学社在美国的名声。但是,如果审视得再仔细一些,美国对于中国成就的认知,更多的是在梁思成作为研究者个人的这一部分。虽然费慰梅在每篇文章的脚注里都象征性地写了梁思成和他在中国营造学社地位的简单介绍,但她一直都很执着地将文章中所有成就都归因于梁思成。于是,梁思成在美国声名鹊起,并不是作为营造学社的一名成员,而是作为一名建筑师和一名建筑史学家。这和同一时期欧洲对学社的认知完全不同。

回顾前文,上述有关英国、法国和美国对学社及其成员的接受情况的记录,在20世纪初期刺激了整个知识界。在朱启钤最初成立学社的时候,就已经有两批学者共同进行着中国建筑的研究,那就是汉学学者和艺术史学者。第一批主要包括的是研究中国艺术和考古的学者,他们中的许多人的主要关注点在佛教艺术上。他们来自巴黎的法国远东学院和伦敦的伦敦大学亚非学院。最为中国人所熟知的就是戴密微和叶慈,因为前者在1920年代发表了《营造法式》的法语书评,后者发表了英语版的,如前文所述。第二组学者包括德国的柏石曼(Ernst Boerschmann,1873-1949)以及瑞典的喜仁龙(Osvald Sir巒,1879-1959),他们都属于在中国建筑方面发表专著的第一批人。这两组学者所在的阵营——欧洲汉学界和形式主义艺术史学界——之间的边界,并不容易界定。更何况,在朱启钤邀请了拥有海外建筑艺术专业学历的成员——梁思成(宾夕法尼亚大学文学学士)、刘敦桢(东京工业大学建筑学学士)、林徽因(宾夕法尼亚大学文学学士)加入后,他为知识界增加了第3种组成——建筑学。正因如此,就在学社努力将中国建筑作为本土调研领域的内容大力发展时,它必须包含一个结合了汉学、艺术史学和建筑学的广阔领域。朱启钤和他的成员们意识到了这一点,并且尝试着在每一个研究领域都涵盖到必要的方面。因此,学社就自然成为一个多学科的综合组织。

学社在多学科方面的追求并不容易得到欧美读者的认同。于是每一组人都根据自己对中国建筑的定义,也许是汉学的、艺术史学的,或是建筑学的,来接近或回应学社。唯一的例外也许就是同样用多学科多角度研究中国建筑的日本学者了。伊东忠太(It Chuta,1867-1954)、关野贞(Sekino Tadashi,1868-1935)和常盘大定(Tokiwa Daij ,1870-1945),这些日本学者将中国建筑的课题定位在跨越多学科的位置上。他们将考古学和建筑学,艺术学和建造工程学,以及佛教研究和中国历史都结合在一起。他们的处理办法也许是最接近学社的。然而,日本对于学社的接受过程也在短短几年经历了戏剧性的转变。在学社成立的初期,伊东忠太被邀请参加学社,而且他所做的关于中国建筑的讲座随后就被刊登在学社会刊上[13]。在同一时期,为了研究编纂一部中国建筑词典的可能,营造学社的成员在1931年4月访问了日本[14]。 但是,中日之间的学术交流在奉天事变之后,很快就因为中日关系的高压而断绝了。考虑到欧美的研究者们没能了解学社的全面研究范围,日本学者又因为中日关系的压力而不能维持一种互动的关系—可以想见,学社在20世纪初期取得的成就在国际上被很不公正地低估了。即使学社吸引了一些外国学者的加入(包括柏石曼),这些学者也并没有帮助学社在中国以外确立一个有影响力的形象。唯一的例外是费慰梅,如前所述,她将她忠实的帮助很明确地给了梁思成和林徽因。

事实上,直到二次世界大战结束之后,外国学者才开始重拾学社的研究数据,并诚挚地赞扬学社的成就。1962年,李约瑟博士(Dr. Joseph Needham,1900-1995)发表了他不朽名著《中国的科技与文明》的第四卷。这一卷将主题定在物理学和物理工程,包括建造工程。李约瑟在1941年访问李庄时结识了学社的成员们,他还从学社会刊上收集了很可观的一大批研究数据[15]。为了这件事,他在此卷的第一页就向读者告知学社对此课题的贡献以及学社的资料之丰富,也是因此,他在此课题上最主要的研究资源就来自这里。李约瑟关于学社的宣告是一条分水岭,使得英国对学社的接受态度有了明确的转变。至此,从学社经由席尔柯的短评介绍到英国算起,已经过了30年的时间,学社的身份终于改变了,从一群试图和欧洲学者竞争的本土代言人,到一个拥有充分权威性的学术研究机构。

这种由李约瑟所做的关于学社的直率而公开的声明所暗示出来的改变,对现代的读者来说可能太细微了。但是,考虑到英国对知识体系的建构曾经都是通过一个殖民体系完成的,成员就由英国的学者和当地的代言人组成,那么这个改变就是有纪念意义的了。它表明了一种学术思想的转变,而且在中国之外给学社的身份一个非常应得的补偿。有争议的是,李约瑟对学社的声明是源于他长期对中国学术界的支持,以及他作为亲华人士的个人赞许。不同于美国,英国和1949年后的中国仍保持着较好的联系,他们有李约瑟这样的人物和发表在英中友谊协会(Britain-China Friendship Association,简称BCFA,1949年成立)上的文章,随后还成立了这种联系的实体版——英中了解协会(the Society for Anglo-Chinese Understanding,简称SACU,1965年成立)。BCFA和SACU协助促进了知识的交流,还促成了一些两国之间的重要走访,尤其是在1950年代和1970年代[16]。

在1950年代和1970年代之间的阶段,或者称“世纪中期”(the mid-century period),也许是中国学者最艰难的时期了,其中包括学社的前成员。这一时期的学术成就都贡献给了1949年后的工作单位,这种做法很典型。1945年解散的学社所做的研究和学术成就都分派给了其他机构。一个很典型的例子就是1959年在伦敦举办的中国建筑展,许多由学社在过去所完成的工作都被作为中国建筑学会集体成就的一部分展示出来。

这种偏向于建构好的社会主义共同体而不是独立组织或单独个人的“中世纪”趋向,在国外的学术界引起了一种混杂的反应。一方面,它招致了外国读者的对立反应—其中一些人努力确定每个研究成果背后的个体。就像刘敦桢的学术成就在1950年代的英国被李约瑟博士和他的朋友们所认可一样。在一段时期内,学社的另一位主要成员刘敦桢的研究,并没有得到国外的认可。但是,几乎就在他出版了《中国住宅概论》之后,廖鸿英(1914-1998)立刻将这本书翻译过来,并在伦敦的建筑工业联合出版社1957年出版这本书之前出了一个缩略版[17-18]。廖鸿英是李约瑟博士的好友,也是SACU另一位成员班以安(Derek Bryan,1910-2003)的妻子。她的翻译涵盖了绝大部分刘敦桢原稿中的主要内容,而且很准确地把握了他所做的分析。虽然刘敦桢的《中国住宅概论》是他在离开学社之后才完成的,但它开启了关于中国建筑的许多课题,这些在学社仍存在时从未被讨论过。当然,《中国住宅概论》的英文缩略版并不只是刘敦桢带入欧洲的一缕微光,同时也启发了许多欧洲学者重新评价学社在过去的研究。廖鸿英的译本一直是刘敦桢重要作品唯一的西方翻译版本,直到法国的研究者乔治·梅塔耶和玛丽-艾莲娜·梅塔耶夫妇(Georges Marie-H巐弉e M巘ailie)以及皮埃尔·克莱芒和索菲·克莱芒-夏邦杰夫妇(Sophie Cl巑ent-Charpentier and Pierre Cl巑ent)在1980年将《中国住宅概论》翻译成《La Maison Chinoise》。1[19]

另一方面,由于在中世纪时期由中国的研究材料缺乏特定的单独作者,使得一些欧洲人得以不适当地盗用学社及其成员的研究材料。最广为人知的例子就是梁思成和学社成员在1941年初集体完成的绘画集。这些图本来是为了出版一本《图像中国建筑史》而准备的。梁思成在1946年-1947年间对美国进行了几个月的访问,在他不得不回中国时,将这些原稿留给了费慰梅。之后费慰梅得到其他人的消息说,梁思成想让她把他的画作寄回中国。她依此照办,但是梁思成再没能拿到这份画稿。相反,它在回到正当主人手里之前,在世界各地环游了将近40年。与此同时,画稿的一些复制版被运到了欧洲,并且迅速被另一些作者接收重新出版。只要扫一眼任何图书馆里关于中国建筑的1960年代早期和1980年代早期出版的西文书书架,都可以得到关于这种不恰当盗用的充分证据。即使像费慰梅这么有忍耐力的人都不能容忍这种近乎剽窃的行径了。她在她所生活的哈佛大学里用指责的口吻记录下了这些事,并且号召她的学者同事们停止这种对中国研究资料的不正当转载。[20]

跟随着费慰梅追踪梁思成画稿的线索,学社被国际所接受的运程在1980年代初又一次改变了。在这个年代的转折点上,当费慰梅听说梁思成画作原稿不知去向时,她为这些外国学者过分的行径感到愤怒,他们未经允许就重印梁思成的画稿,而且对她的朋友被冤屈地剥夺了被认可机会这件事毫无伤怀。通过她遍布欧洲、亚洲和美国的关系网,她重新收集了这份画稿的全本,还给了清华大学。她随后与清华大学建筑学院合作完成了手抄本《图像中国建筑史》,也是唯一一本梁思成所著的有书籍长度的英文作品。[21]

回顾前文,在1980年代,梁思成的《图像中国建筑史》的发表以及刘敦桢的《中古住宅概论》的发表,对纠正欧洲人大量盗用中国资料的行径有所帮助。这些在作者离世后得以出版的著作,也让长期为学社做贡献的学社前成员们得到了荣耀,并将他们再次介绍给世界。MIT出版社曾出版过梁思成的《图像中国建筑史》,笔者近期和其总编辑柯诺瓦(Roger Conover)的一番邮件对话,证明了这种印象[22]。很明显,梁思成的学术研究对开始对他有所了解的人有极大的影响。于是可以推断,对学社其他成员的补偿和他们的学术研究工作,为国际学者重新研究学社的历史提供了新的机会。

然而,正如本文开头提到的那样,在海外发表的个人作品也会引发国际上对学社的接受情况的改变。相比学社作为一个整体所取得的成就,国际读者更倾向于重视成员个人的成就。即使在集体成就和个人成功之间并无任何积极或消极的牵连,对于个体功绩的强调仍然歪曲了学社真正的研究机制。更何况,虽然刘敦桢的《中国住宅概论》的法文译本是直译的,但是费慰梅为梁思成的《图像中国建筑史》一书所做的序言却充斥着歌颂和怀念;她随后发表的作品《梁和林》,则进一步突出了梁思成和林徽因。她华丽的辞藻使得她的印象和记忆演化成历史资料。然而,就在她歌颂和强调她朋友们的个人成就时,她无意中掩藏了学社最初始的合作工作的本质——学社实际上是在中国成立的第一个中国建筑研究机构,而且她和她的朋友们都曾经是这个机构的成员。

最后,这份关于营造学社在中国之外的国家的接受史的简短历史调查——从席尔柯在1930年做的短评使学社第一次在公众面前亮相,到费慰梅在20世纪最后几十年所做的贡献——展开了学社历史的另一面。当读到关于营造学社及其成员的文章时,读者应该有能力体察到在中国以外关于中国建筑研究的更大范围的演变趋势,学社曾经在其中得到优胜地位,也曾经解散,最终又一次得到了认可。学社的命运,它在国际社会得到的接受、忽视以及补偿,展示了一幅学社在跨越整个20世纪过程中的全景图。总之,根据前文所提到的关于亚洲、欧洲以及美国的记述,我们可以从中管窥,中国营造学社的形象是如何被海外人士投射和重塑的。□

译注:

1 此处法语人名由张晶翻译。皮埃尔·克莱芒是位亚洲城市和建筑专家,长期任教于巴黎美丽城建筑学院——张晶注。

注释:

[1] SILCOCK A. Review: Bul letin of the Society for the Research in Chinese Architecture, Vol. 1 No. 1[J].Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, 1930, 6(1): 253.

[2] YETTS W P. A Chinese Treatise on Architecture[J].The Bul letin of the School of Oriental Studies IV,London: The School of Oriental Studies, 1927 (III):473-492.

[3] YETTS W P. A Note on the Ying Zao Fa Shih[J]. The Bul letin of the School of Oriental Studies, London: The School of Oriental Studies, 1930, V(IV): 855-860.

[4] SILCOCK A. Chinese Pagoda[J]. Journal of the Royal Institute of British Architects, 1928-04-14, XXXV-3(11): 359-367.

[5] DEMIEVILLE P. Che-yin Song Li Ming-Tchong Ying Tsao Fa Che: Edition Photolithographique de la Méthod d’architecture de Li Ming-tchong des Song (8 fascicules, 1920)[M]. Bul letin de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 1925 (XXV): 213-264.

[6] See Liang Sicheng’s note on his correspondence with Paul Pel liot. Bul letin of the Society for Research in Chinese Architecture (Yingzao huikan), 1932-12, 3(4): 10.

[7] LIU D. Zhongguo zhuzhai gaishuo[M]. Tianjin: Baihua Wenyi Chubanshe, 2004.

[8] LIANG S. Open Spandrel Bridges of Ancient China[J]. Pencil Points XIX, 1938(1): 25-32.

[9] LIANG S. Open Spandrel Bridges of Ancient China[J]. Pencil Points XIX, 1938(3): 115-160.

[10] See footnote on the first page of Liang Ssu-Ch’eng(in pinyin, Liang Sicheng), “Open Spandrel Bridges of Ancient China” (January 1938): 155.

[11] LIANG S. China’s Oldest Wooden Structure[J].Asia, 1941, 7: 384-387.

[12] LIANG S. Five Ear ly Chinese Pagodas[J]. Asia,1941, 8: 450-53.

[13] ITO CHUTA. Speech on Chinese Architecture[R].Yingzao Huikan (Bulletin of the Society for Research in Chinese Architecture), 1930-12, 1(2).

[14] KAN D. Notes on a visit to the Japanese committee for the Compilation of a Dictionary of Architectural Terms[R]. Yingzao huikan, 1931-9, 2(2).

[15] WILMA F. Liang and Lin: Partners in Exploring China’s Architectural Past[M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994: 128-129.

[16] Dr. Joseph Needham founded SACU in 1965 along with Ernest Roberts, Mary Adams, Derek Bryan and W.Luckin. He was President of the society for many years and the most eminent of Western scholars of Chinese science and civilization.

[17] LIU D. A Short Study of the Chinese House[M]//LIAO H. London: Architectural and Engineering Association House, 1957.

[18] Innes Herdan. Liao Hongying: Fragments of a Life,from Changting to Norwich[M]. Dereham: Larks, 1996.

[19] LIU D. La Maison Chinoise[M]//METAILIE G M,CLEMENT-CHARPENTIER S, Clément H. Paris:Berger-Levraul t, 1980.

[20] LIANG S. A Pictorial History of Chinese Architecture[M]. Cambridge: MIT Press, 1983.

[21] LIANG S. A Pictorial History of Chinese Architecture: A Study of the Development of its Structural System and the Evolution of its Types[M]//WILMA F. Cambridge: MIT Press, 1984.

[22] With gratitude to Roger Conover, the editor of MIT Press, for his email to the author on December 2,2008.