广州濠畔街乐器作坊遗存洋琴辑考

2010-05-10郑世连张翠兰

郑世连 张翠兰

摘要:广州濠畔街是一条历史悠久的商业街,明清以来,更以其众多的乐器作坊和精良的乐器制作成为驰名中外的“乐器一条街”。濠畔街乐器作坊所制各类乐器,以其精美的造型和优良的品质,畅销全国并远销东南亚乃至世界各地,在中国乐器制造史上,有着重要的历史地位。本文以清代及民国时期濠畔街各乐器作坊制作流传并遗存至今的“洋琴”为考述对象,通过对十二个样本的存见情况分析和比较,论述了早期广东扬琴的制作作坊、形制特点、装饰特色、流传范围及所体现的审美特征等,以期相关认识能为广东扬琴的制作、流传及发展研究充实信史依据,为广东扬琴流派的形成及流变研究提供实物参照。

关键词:洋琴(扬琴);广州;濠畔街;乐器制作;乐器史;广东音乐;广东扬琴;史料考述

中图分类号:J632.51

文献标识码:A

文章编号:1003-910412009107-0167-07

广州濠畔街因位于明代广州归德门南护城濠畔而得名。开凿于宋代景德年间(1004—1008)的护城濠,由于像腰带一样横在城墙前面,故又称“玉带濠”。宋、明之时,濠宽20丈,番舶多停泊于此,市舶司亦设于城边,两岸“朱楼画榭,连属不断,百货之肆,五都之市,天下商贾聚焉。”濠畔街“香珠犀象如山,花鸟如海。番夷辐辏,日费数千万金。饮食之盛,歌舞之多,过于秦淮数倍。”清代,珠江岸边南移,濠畔街一带仍是广州的商业重心。富商巨贾云集,钱庄会馆密布,玉器牙雕、皮件制品、弦索乐器等店铺相连,至清末民初,这里更发展成为广州最大的乐器制售专业街。

据《广州市越秀区志》,濠畔街的乐器制造已有数百年的历史。明崇祯十七年(1644),濠畔街已有“金声馆”乐器作坊,有“月夜满江闻管弦”之说;清道光三十年(1850),该馆派生了8间乐器作坊;至民国,进一步发展至数十户。“业主大部分为南海籍人氏,以家庭式经营为主,规模小,一般只有2-4人,也有雇请季节工者,较大的店号有10人以上,多为前铺后场,集制造(称为扎)、销售、修理于一体。生产经营古筝、秦琴、月琴、洋琴、二弦、箫、笛、喉管、喉咀、狮鼓、敲击乐等中乐器,产品远销国外。”

关于“金声馆”及其后来的发展,《广州市志》亦有明确记述:明末(1644),广州市濠畔街有一间名为“金声馆”的乐器作坊,从事二弦、秦琴、竹提琴和高音三弦等民族弦乐器的制作。至清道光末年,由“金声馆”逐渐派生“正声馆”、“悠扬阁”、“金城”等乐器作坊。民国初年,濠畔街又增设“全声”、“德声”、“文声”、“扬高声”等乐器作坊。

数百年来,广州濠畔街以其众多的乐器作坊和精良的乐器制作在中国乐器制造史上留下盛名,所产各种乐器,在国内外遗存了众多精品。本文仅以清及民国时期濠畔街各乐器作坊制作流传并遗存至今的“洋琴”为考述对象,通过对12个样本的存见情况分析,考述论证早期广东扬琴的制作作坊、形制特点、装饰特色、流传范围及所体现的审美特征等,以期为广东扬琴的制作、流传及发展研究充实信史依据,为广东扬琴流派的形成及流变研究提供实物参照。

一、濠畔街乐器作坊遗存洋琴辑要

1“金声馆”制作清道光年间蝶形琴(图1)

民间藏品。扬州清曲名家王万青先生遗物。两排码七档蝶形琴。琴盖与琴体均涂以酱色油漆,虽有剥落,但基本完好。桐木面板,面板上开有两个圆形音孔,饰以人物图案骨雕音窗。左侧弦钉为八角铜钉,右侧弦轴为四角铜钉。钢丝弦42根,架于两排琴码之上。琴体前方有一精巧抽屉,内放调音用铜锤一把,锤柄正反面分别镌刻着“省城豪畔街”、“金声馆造”字样。琴存王万青扬州故居,由其孙王茂璜先生收藏。

按:王万青(1899—1971),江苏扬州人。幼年从父学昆曲,后改唱清曲。二十岁入局(参加业余组织演唱),唱窄口(旦角、小嗓),先后得到前辈唱曲家黎子云、江子余、钟培贤、周锡侯的指点,艺事日进。他嗓音清脆,吐字清晰,表演细致深刻,常在扬州、镇江、南京、上海等地演唱,享有盛名。擅长曲目有《黛玉悲秋》、《秦雪梅》、《清和天气》等。乐器以琵琶见长。中华人民共和国成立后,曾任江苏省曲艺团副团长等职。在培养扬州清曲和扬剧青年演员、搜集整理清曲历史资料、以及对清曲演唱艺术的研究等诸多方面,做出了重要贡献。

据《广州市志》,明末濠畔街“金声馆”乐器作坊乃黄姓艺人所开,其存续时间直至道光末年。该琴为“金声馆”制作,按其存续年代的最低下限,应不晚于1850年。

2“恒声馆”制作清同治、光绪年间蝶形琴(图2)

佛山粤剧博物馆藏品。江门市新会区容同念先生捐赠。两排码七档蝶形琴。琴盒表面涂以黑色生漆,上用真金绘有牡丹、喜鹊等精美的花鸟图案。象牙琴码,圆形音孔,饰以盘龙图案骨雕音窗。琴体前方有一精巧抽屉,内放铜制校音锤,锤柄上书有“广州豪畔街恒声馆”八个字。

按:佛山是粤剧的发祥地,是广东本地戏班早期活动的中心。明万历年间,佛山便建立了粤剧本地班最早的行会组织——琼花会馆,并在其附近建造了供戏船停泊的琼花水埠;清顺治十五年,佛山又修建了广东最早的固定戏台——祖庙华封戏台,康熙年间改名万福台;“梨园歌舞赛繁华,一带红船泊晚沙。但到年年天贶节,万人围住看琼花。”清乾隆十九年《佛山忠义乡志》里的诗句即是对当时佛山粤剧演出盛况的具体写照。2004年4月2日,设在佛山市禅城区最大的柯宅组合式建筑群兆祥黄公祠内的广东粤剧博物馆正式开馆。馆内收藏粤剧文物近20000件,展出文物和图片3000多件。博物馆所在的兆祥公园内亦设置相关的景观雕塑,建为粤剧主题公园。馆藏粤剧文物中的这架蝴蝶琴,即是博物馆开馆之日收到的民间捐赠品,该琴已录入博物馆2004年捐赠档案。

《广州市志》和《越秀区志》未见“恒声馆”作坊的明确记载,按琴制和样式推知,恒声馆当为道光末年后金声馆陆续派生出的8家乐器作坊之一,故该琴的制作年代应在1850年后。

3“正声馆”制作清末民初蝶形琴(图3)

民间藏品。北京乐器收藏家白亚平先生家传乐器。两排码七挡蝶形琴,硬木框架,桐木面板,梅花图案骨雕音窗。有琴盖,琴盖上印有“韶光”二字,下面小字标注“广州嚎畔正声馆造”。琴体中间小抽屉放铜制校音锤,锤把下有方孔供调弦使用。无琴架,演出时置于桌上演奏,民间亦称“桌琴”。

按:据孟建军《家传老乐器,依旧显峥嵘》一文介绍:出身于乐器世家的白亚平,受祖、父辈的影响,自幼喜爱乐器,学习扬琴并颇有造诣。祖父、父亲早年均为北京的名票。祖父白晓山擅长三弦,其演奏技艺颇有名声,解放前流传于京津两地的所谓“天津有个白玉山,北京有个白晓山”,说的就是京津两地两位白姓曲艺票友在三弦上的过人之处。父亲白松青擅长扬琴、秦琴和笙,广东音乐社团“韶光社”的组建人之一。“韶光社”是北京解放前民间组织的国乐社,成员均是广东音乐爱好者。当时的北京广播电台还没有录音,插播音乐的时候都

是请乐队直接在电台播音间演奏,“韶光社”经常被请到电台演奏广东音乐。集演奏家、乐器收藏家于一身的白晓山、白松青去世后,为同样喜爱乐器演奏与收藏的白亚平留下了很多有价值的老乐器和曲谱、剧本。该蝴蝶琴即是白亚平父亲使用了多年的家传老乐器。

据《广州市志》,“正声馆”开设于1850年之后,民国初年仍处于鼎盛时期。据《中华乐器大典》,江南丝竹名家金祖礼先生亦收藏一台20世纪40年代广州“正声馆”制造的蝶形扬琴,前长47厘米、后长80厘米、宽32.5厘米,形制当与此琴相当。另据琴盖上的乐社标记和作坊题记,该琴应制于民国初年。

4“悠扬阁”制作道光年间调音锤(图4)

民间藏品。东莞市厚街镇厚街村王姓收藏者家传,铜制洋琴校音锤。长仅一个成人巴掌,黄铜质地,做工精致。锤头有长期使用后形成的击打痕迹,锤柄正反面分别镌刻着“省城濠畔”、“悠扬阁造”字样,锤柄后部雕刻多簇花纹。由于年代久远,洋琴琴体已无存,王先生从祖父辈承继下来的仅有这个调音工具。

按:据《南方都市报》,该校音锤是王先生的祖父传下来的,“小时候我就见过这个锤子,过年过节时还用来敲核桃壳和炒米饼吃。”王先生说,那时只觉得这个铜锤挺漂亮结实的,敲起坚果等硬物可谓得心应手。但至于它的真正用途却一直不清楚。有乐器老师傅表示,从铜锤上的刻字来看,该锤子当为清代道光末年省城著名乐器作坊“悠扬阁”所制弦乐器配备的调音锤,至今已有150多年历史。

“悠扬阁”开设于1850年之后,存续时间约与“正声馆”相同,但遗存乐器较为少见,故该调音锤的存史价值极为珍贵。由于受琴弦拉力、弦钉弦轴以及琴体木材质地的影响,在早期洋琴,即洋琴发展史上的“铜弦琴”时期,演奏时会经常出现琴弦松动而致弦音不准现象,调音工具采用特制的铜锤,是洋琴制作师们的创造性选择:持柄击打可以加固松动的弦轴,用带方洞的锤柄套在弦轴上转动,可以调整不准的弦音。随着时代的发展和材质的改进,现今扬琴的调音工具已普遍改用不锈钢扳手,历史上的铜制调音锤已成为稀见的存史文物。

5“得声馆”制作清末民初蝶型琴(图5)

美国南达科他大学音乐陈列馆藏品,馆藏编号MMM2439。两排码七档蝶型琴,硬木框架,桐木面板,左侧拴弦钩钉为八角铜钉,右侧调音弦轴为四角铜钉,铜丝弦42根按三丝一音分置于琴码上,共21音。琴体前方有一精巧抽屉,用以放置校音工具。面板上开有两个圆形音孔,饰以人物图案骨雕音窗。音孔上下方各盖有红色商标徽记与制造商印记,徽记印文为“广州市濠畔街得声馆,精造各款弦索,货真价实,童叟无欺”等,制造商印记为“广州市濠畔街得声馆造”。

按:这架20世纪早期制作的洋琴,是美国南达科达大学音乐陈列馆1979年收集到的藏品。南达科达大学音乐陈列馆在该琴的说明中指出:这一乐器用两个竹键敲击,梯形,硬木结构,有时被称为蝴蝶琴。扬琴最早被航海商人带人中国,并最早记载于中国明朝(1368—1644)时期的南部沿海省份广州。历史上,“洋”字的特征被理解为外来乐器,然而随着时代的发展,其意义演变成上扬之“扬”。“琴”的另一个字义为一种弦乐。传统上安放在一个雕刻华美的支架上。

据《广州市志》和《越秀区志》,“得声馆”(市、区志所记“德声馆”疑与该馆同)与“全声”、“文声”、“扬高声”等乐器作坊一起,开设于民国初年,是民国时期最著名的乐器作坊,不但制作精美的民族乐器,并于1937年开始仿制小提琴。至20世纪50年代社会主义改造时期,“乐器行业64户组成和声乐器生产合作社、岭南乐器箫管生产小组、中娱鼓类艺术扎作供销生产社等社组”时,“得声馆”应是64户之一。因此,民国初年当是该琴制作年代的上限。

6“金声老馆”制作民国初年蝶形琴(图6)

民间藏品。台湾梁承忠先生收藏,两排码七档蝶形琴。长78公分、宽29公分、商10公分。榉木框架,桐木面板。面板上的两个共鸣孔以骨雕人物装饰、并有工尺音位表黏附其上。红漆描金琴盒,盒盖上以金漆彩绘昆虫、花卉、禽鸟等吉祥图样,并绘有广州“金声老馆”商标字样。四十二弦,三弦同一音,共十四音(左码一码两音,实发二十一音)。

按:梁承忠,字大山,台湾高雄县凤山人,1982年生于高雄。自幼学习钢琴,2001年入台湾艺术大学国乐系,主修中国笛箫,现为台北艺术大学传统艺术研究所音乐戏曲组研究生。中学时开始收藏乐器并颇有收获。2008年10月,应板桥林家花园邀请,于定静堂举办“老声老器展风华——梁承忠家藏乐器展”,并以现场演奏形式,让民众认识各种乐器的历史背景、用途特色等,进而体验中国传统乐器之美。红漆描金扬琴即是此次展览中的精品。

“金声老馆”未见广州市、区志著录,但从该作坊遗存较多的乐器实物推知,其盛期应在民国初年,而店号的启始,估计有两种可能:一是道光末年金声馆派生正声馆、悠扬阁等八家作坊之时,金声馆的嫡传后裔改称“金声老馆”,以与新开张的作坊有所区别;二是清末民初,濠畔街乐器作坊达到鼎盛时期,在激烈的市场竞争环境下,相关作坊为了取得产品的竞争优势而祭起百年老字号作为招牌。从遗存实物看,这个老牌作坊确实制作了相当多的洋琴精品。同其他个体作坊一样,“金声老馆”的存在时间也当止于20世纪50年代社会主义改造时期“和声乐器生产合作社”成立之时。

7“金声老馆”制作民国年间蝶形琴(图7)

上海闵行博物馆一民族乐器博物馆藏品。两排码七档蝶形琴,硬木边框,桐木面板,人物图案骨雕音窗,右侧音窗下方贴有红色纸质商标,黑色印文可见“金声老馆,粤东省城濠畔街开张,精制文庙琴瑟、各款奇巧弦索。自带太古琴弦、七里湖丝弦线。本馆并无分支别店。近有棍徒欺图财利,依样假冒招牌发卖。宾客光临,请认本馆招牌为记,假冒男盗女娼。”等字样。左侧八角拴弦钩钉,右侧四角调音弦轴,铜丝弦42根分置于两排琴码上,七档二十一音。琴体前方有一精巧抽屉,用以放置校音工具。该琴形制同前,民国年间制作。

按:上海闵行博物馆一民族乐器博物馆是由闵行区博物馆和上海民族乐器一厂联合主办的中国民族乐器陈列馆,收藏古今乐器真品及复制品300余件,按“气鸣”、“弦鸣”、“体鸣”、“膜鸣”四个部分陈列,丰富的馆藏包括了距今7000年前(新石器时代)的骨哨、4000年前(夏代)的鱼形陶埙、商周的打击乐器、汉晋的吹管乐器、唐代的弹拨乐器、明清的拉弦乐器、到近代名人收藏或捐赠的乐器以及五十多个少数民族的各类乐器,加上民族音乐大师刘天华、阿炳(华彦均)等人的塑像和一些珍贵的乐史资料,充分展示了民族音乐文化的多彩多姿。该馆于2003年4月1日正式对外开放,广州“金声老馆”所制“蝶式扬琴”是其弦鸣乐器陈列品之一。

8“金声老馆”制作民国年间蝶形琴(图8)

民间藏品。两排码七档蝶形琴。金漆彩绘八仙人物琴

盒,硬木框架,桐木面板,面板上开有两个圆形音孔,饰以人物图案骨雕音窗,音孔下方贴一红色商标,商标上黑色印文可见“金声老馆”、“假冒男盗女娼”等字样。并有工尺音位表黏附于面板上。左侧拴弦钩钉为八角铜钉,右侧调音弦轴为四角铜钉,铜丝弦42根分置于两排琴码上。琴体前方有一精巧抽屉,用以放置校音工具。

按:该琴为“金声老馆”鼎盛时期制品,是民国时期洋琴的标准形制,金漆彩绘八仙人物图案琴盒显示了该时期扬琴装饰艺术的独有特征。

9“金声老馆”制作民国时期梯形琴(图9)

民间藏品。天津市南开区李家林先生收藏。两排码八档梯形琴。硬木框架,桐木面板。琴体前后雕有龙形图案,正面嵌有制作商标牌,标注“金声老馆”四字。据李家林先生介绍,该琴是转让者的哥哥于1945年在上海用十袋洋面换购来的。

按:李家林,1936年生,原天津市和平区二商系统某公司工会主席,自幼喜爱音乐,尤其喜爱广东音乐,在南开中学读初中时,就参加了民乐队并经名师指教学习扬琴。1996年退休后,组建老年民族乐队——南苑粤乐社,义务为听众演出,获得广泛好评。爱好乐器收藏,多年来收藏各种民族乐器300余件,其中有名门名师演奏的乐器、有名人名匠监制的乐器、有名贵奇材做成的乐器、还有一些至今叫不出名的怪异乐器,李先生认为每件乐器都是艺术品。该“金声老馆”所制扬琴,即是李先生众多乐器藏品中的一件。

与濠畔街乐器作坊遗存扬琴的标准形制相比,该琴的琴体由曲线蝴蝶状改变为直线梯形状;面板由平面改为拱形;音位由七档增加为八档;诸多不同体现了进入20世纪四、五十年代的“金声老馆”在乐器制作上的改革意识和造型上的简约趋向。

10粤乐名家丘鹤俦先生的蝴蝶琴(图10)

香港中文大学中国音乐资料馆藏品。清末民初蝶形琴。古腔粤曲名家李锐祖先生捐赠,粤乐名家丘鹤俦先生所有。底板有罗叔重所撰琴铭:是变古音,是今扬琴,丘子遗泽,历世不侵。并题注:锐祖社盟,以天宜之才,雅爱乐律。近得台山丘鹤俦故友所造扬琴,辑而新之。属余制铭。时七十八。甲辰三月十五日过古澳,南海寒碧罗叔重。另有“甲辰三月林近同赏”(1964年3月)、“1964年4月30日冯维祺、吕文成重赏”题记与印章。(甲辰三月乃公元1964年3月)

按:据香港中文大学中国音乐资料馆馆长余少华介绍,这个两排码扬琴原属于丘鹤俦所有,丘氏身故后传给了吕文成,吕氏于1981年逝世后再传到港澳古腔粤曲名家李锐祖手中。李氏将其修复后又将之捐赠给中大。据李锐祖先生说,吕文成于七十年代赴美灌录唱片时,便带着这个得自丘鹤俦的扬琴。

丘鹤俦(1880--1942),广东音乐演奏家、作曲家和音乐教育家。广东省台山县人。出身贫穷,少时在本乡的民间乐队“八音班”随师学艺,约13岁正式加入“八音班”成为职业乐手。擅长唢呐、扬琴、二弦。后迁居香港,约于1917年在港创办音乐私塾,长期从事民间音乐的教学工作。1920年至1935年间,对广东民间音乐进行搜集、整理,先后编著出版有《弦歌必读》、《琴学新编》、《琴学精华》、《国乐新声》等曲集,对广东音乐和粤剧音乐的普及起有较大作用。创作乐曲主要有《娱乐升平》、《狮子滚球》、《双龙戏珠》等,流传较广。所著《琴学新编》,是我国迄今所见最早的扬琴教材。

香港中文大学音乐系“中国音乐资料馆”创设于1972年。20世纪60年代后期,该系开设了中国音乐课程,为配合中国音乐教学及研究,时任系主任祁伟奥博士和当时的中国音乐讲师张世彬先生深感有搜集及收藏中国音乐资料之必要。在张先生及系内老师的努力下,通过外界资助、购买、团体及相关个人捐赠等各种途径,藏品数量和质量迅速增加,经过30多年的建设,该馆已成为世界上最重要的中国音乐资料库。馆藏内容大致分为四个类别:各类中国音乐书籍、期刊及影音资料;中国各地方乐种所用的乐器及近年购置的仿古乐器;香港中乐活动资料及相关特藏品。该馆资料除系内师生广泛使用外,更得到世界各地音乐学者的广泛使用与访查。丘鹤俦先生的蝴蝶琴,是该馆收藏的乐器精品之一。

11粤乐名家卢家炽先生的蝴蝶琴(图11)

香港文化博物馆藏品,粤乐名家卢家炽的蝴蝶琴,卢家炽夫人捐赠,馆藏编号:1996.93.1。红漆彩绘七档蝶形琴。长31厘米、阔77厘米、高6厘米。硬木框架,桐木面板、骨雕音窗,圆形单只琴码,红漆描金彩绘山水图案琴盖,琴体前装有铜制把手,便于提携。制作于1930年代。

按:卢家炽(1916-1996),广东新会人,著名粤乐作曲家、指挥家、演奏家和理论家。自幼负笈于粤剧之都广州,就读中山大学法律系,酷爱音乐且天赋奇高,11岁师从意大利小提琴家域沱,12岁即经常在电台演奏世界名曲和广东小曲,被吕文成和尹自重等誉为神童,16岁时模仿吕文成风格和吸取尹自重的某些长处演奏陈俊英的《凯旋》,直播大获成功,事后灌成金唱片,销量第一。同时也善二弦、高胡和扬琴等各种乐器。作有《霜醉枫林》、《明月悼孤舟》等多首粤曲及《慈母泪》、《秋》主题曲、《昭君出塞》、《洛神》、《蔡文姬归汉》等电影插曲。20世纪60年代起担任香港电台音乐总监,并历任香港各类音乐比赛主席评判。1983年退休移居加拿大,1992年回穗出任省港澳粤曲演唱大赛和省港澳广东音乐演奏邀请赛首席评判,1990年获选为“香港十大杰出长者”光荣称号,1996年在香港仙逝,享年80岁。

香港文化博物馆是香港康乐及文化事务署辖下的一所综合性博物馆,2000年12月启用,占地32000平方米,位于新界沙田文林路1号。该馆设有6个长期展览厅和6个专题展览厅,并设有剧院、演讲室和教育活动室等。馆藏内容涵盖历史、艺术和文化等各个方面,尤其专注于收藏香港及邻近地区的文物。粤剧藏品为博物馆的独特珍藏,数量约20,000多件。藏品类别包括服饰、道具、剧本、戏桥、特刊、照片、乐器、唱片及各类文献,藏品丰富,成绩斐然。卢家炽先生的蝴蝶琴,是粤剧藏品中的经典收藏。

12粤剧名家林家声先生的家传蝴蝶琴(图12)

香港文化博物馆藏品。清末民初蝶形琴。粤剧表演艺术家林家声先生捐赠,两排码七档蝶形琴,形制与“金声老馆”民国年间所制洋琴相同。馆藏说明中介绍:林家声父亲家传的蝴蝶琴,已超过70年历史,原以铁钉定弦,后来改用螺丝钉。调音较准确,蝴蝶琴现已近失传。

按:林家声(1933-),原名林曼纯,广东东莞人,著名粤剧表演艺术家。生于香港大埔,日治时期,逃难至广州。自小学习粤剧表演,9岁即以神童姿态演出他的第一个角色“武松”,13岁加入戏班演出。香港光复后回港,得名师传艺,集各家大成。1948年,得名伶薛觉先赏识,成为粤剧一代宗师薛觉先的最后一位入室弟子。参加觉先声剧团,此外,亦参加过前锋剧团、大龙风剧团、仙凤鸣剧团。1962年,组成“庆新声粤剧

团”,任文武生。1965年,成立“颂新声粤剧团”,创作40余套优秀的粤剧,被誉为“林派”艺术。1976年,为电视台拍摄了26集粤剧特辑,成功地让家庭观众认识粤剧。1993年正式淡出职业舞台,与妻子红豆子(原名魏筱灵,亦为粤剧伶人)移民加拿大。林家声不但是名伶,也是著名的粤语片明星,自14岁起,参拍电影300多部,成功塑造了《倚天屠龙记》中的张无忌,《武林圣火令》中的尹天仇、方世玉等多个角色并获盛誉。

二、濠畔街乐器作坊遗存洋琴的史料价值

乐器是音乐文化在物质层面的集中体现,乐器的形制、材质、律制等一系列特性,既反映了器用及其制作技术等物态文化层面的深入程度和发展水平,也折射出相应的价值观念、审美情趣等心态文化层面的趋向和要求。上述12个实物样本,分别出自广州濠畔街的“金声馆”、“恒声馆”、“正声馆”、“得声馆”、“悠扬阁”、“金声老馆”及相关的个人乐器作坊,制作时间跨越了清道光至民国时期的一百多年,馆藏分布及其使用范围涵盖了从南国到北疆的全国大部分地区。数量众多、分布广泛、制作精美的这些乐器实物不仅从物态文化层面印证了“广州是中国扬琴的主要产地和销售中心”、“蝴蝶琴是广东扬琴的主体形制”,更从心态文化层面,体现了外来洋琴的中国化发展趋向、中国扬琴在器制方面的独特审美特征等诸多信息,其要者:

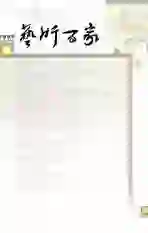

1形制特点与民族审美情趣的趋同。上述洋琴,除民国晚期购自上海的一台为梯形琴外,其余均是蝶型琴,因形状貌似蝴蝶而通称“蝴蝶琴”。从形制上看,蝶型洋琴是对早期外来梯形琴的改造和改良,是中华民族传统审美情趣在乐器形制上的自觉选择和积极反映。较之梯形洋琴,濠畔街乐器作坊的工匠们将直角状的琴体改为圆润的曲线形半圆角琴体,将梯形面板直线形的上、下底改为波浪式曲线,并在平置的面板上开启了一对圆形的音窗,使整个琴体形态充满了曲线美的柔和感、灵动感和幻变感,契合了中华民族“以曲为美”的传统审美情趣(图13)。通过与竖列的直条琴码、横拉的铜质琴弦的曲直比照,蝶型琴更显出“曲而有直体,直而有曲致”的曲直交错美;从“击奏”、“弦鸣”等洋琴发音的物理特性分析,点状的颗粒性音色决定了这一乐器天生地缺少“一波三折”的韵味变化,无韵或少韵之声,使洋琴无奈地成为一件“直嗓子”乐器,这在早期的两排码七档小洋琴上表现得尤为明显。对于崇尚自然情态、倾情以曲为美、惯赏饶梁余音的国人来说,蝶型琴流动变化的曲线外观所呈现的视觉美感似乎也可以弥补略显僵直的听觉缺憾,此可谓曲直相互为用的进一步体现。

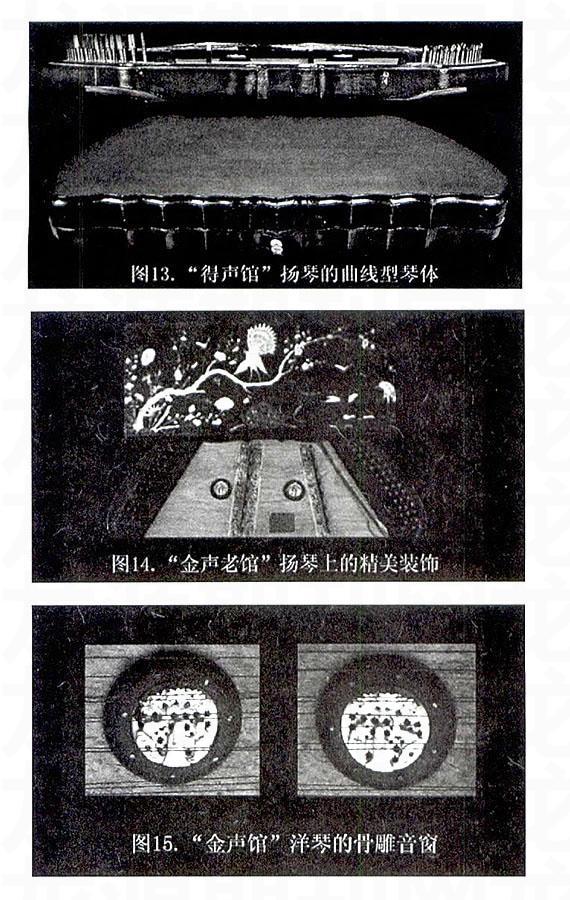

2装饰特征与广作家具特点的一致。上述濠畔街乐器作坊各时期所制的洋琴,均体现出鲜明的装饰特征,这些精美装饰随着时代的发展不断由简趋繁,并与清代的“广作”家具装饰特点趋于一致。实物显示,广东洋琴对琴盖、琴体、面板、音孔、边框以及底版等不同部位的装饰,集成了艳丽的色彩、丰富的图案、精细的雕刻、考究的用料以及名人的题记款识等诸多装饰要素(图14)。琴盖上的描金花鸟、边框上的吉祥图案、面板上的彩色工尺音位表、音孔上的牙雕花卉人物饰窗等,都较好地体现了这些创意和追求(图15)。

从工艺美学角度考量,濠畔街乐器作坊遗存洋琴的精美装饰,与清及民国时期的家具审美风格趋于一致,与濠畔“酸枝一条街”的宫廷家具制作传统有着密切的联系。“广作”是清代家具的三大名作之一,濠畔街是清代“广作”家具精品的主产地,在满清统治阶级的大力提倡下,以“广作”为代表的清代家具领域形成了华美装饰的普遍风气,繁华富丽之美成为“广作”家具审美风格的总体艺术追求,其特点是:用料粗大充裕,装饰花纹雕刻较深,刀法圆熟,磨工精细,装饰纹样兼具西式和传统多种等。濠畔街乐器作坊与同处一街的酸枝家具作坊在器用装饰风格上相互学习、借鉴、影响并趋于时代和地域风格上的一致,是自然且必然的。

3商标应用与产权保护意识的自觉。实物显示,濠畔街乐器作坊遗存洋琴的12个样本均有明确的作坊商标,随着时代的发展,其标注形式和内容也随之不断变化。形式上,清道光至民国末期,依次可见锤柄铭刻、琴盒描金、纸质粘贴、图章印记、金属铭牌等多种(图16);内容上,从单一的地址和作坊名称,到质量和销售方式宣传的广告用语,进而发展至打击假冒伪劣的警示乃至谴责性言辞(图17)。可以说,濠畔街乐器作坊的工匠和销售商们在洋琴制、售过程中的品牌创建意识和产权保护意识是十分明确的,于此所花费的精力和体现出的聪明才智也是较之其他民族乐器制作销售更为突出的(图18)。个中原因十分明显:作坊众多、竞争激烈、产销量大、使用面广、假冒伪劣比较盛行等等,激烈的竞争促使制造商们必须自觉增强品牌创建意识,假冒伪劣行为则逼迫其不得不千方百计保护自主知识产权。透过这些现象,从外来乐器的民族化发展角度,我们倒可以触摸到五光十色的商标背后一些更为宝贵的历史信息,这就是:清代乾、嘉以来,随着民间戏曲、曲艺以及民间器乐独奏、合奏艺术的发展,洋琴的社会需求量不断攀升,乐器的质量要求不断提高,附加了中国音乐及中国审美文化诸多元素的外来洋琴,已成功地在中华音乐的沃土中扎根、发芽、开花、结果。

结语

通过直接与间接的寻访考察,本文对广州濠畔街乐器作坊制售洋琴的遗存情况作了简要描述,对遗存乐器的实物史料价值进行了必要的探讨,认识到在中国扬琴的民族化发展进程中:广州是中国扬琴的主要产地和销售中心;蝴蝶琴是广东扬琴的主体形制;濠畔街乐器作坊各时期所制洋琴,与清及民国时期的时代审美意识相协调,与“广作”家具的装饰特征相一致,与中国音乐的审美特质相融合;随着晚清乐器制造业的品牌创建意识及自主知识产权保护意识的觉醒,濠畔街制售的精美乐器为外来洋琴的民族化、中国化作出了重要的历史贡献。

由于年代久远、作坊众多、生产量大、流传面广,因此遗存洋琴的数量以及存见地域的范围实难穷尽。限于笔者的学术视野,本文仅就目力所及择其要者予以考述,更多精品期待有识之士不断有新的发现和补充。