非物质——关于安尼施·卡普尔

2010-04-13余晨星byYuChenxing

■ 余晨星 by Yu Chenxing

在艺术发展到今天的语境之下,我们很难再给雕塑做一个明确的定义,或许我们依然可以认为雕塑就是一种有材料物理特性的、可触及的、空间中实体性的艺术,并在此语境下对当代雕塑艺术进行讨论,但是,在这个前提下谈什么是雕塑的当代特征,“材料”“空间”这些经典的雕塑概念又有了什么样的延伸和发展,我们依然难以获得一个确切的、整体性的经验和判断。那么通过对当代雕塑代表性人物安尼施·卡普尔作品的分析,我们或许可以获得一些启示。

关于安尼施·卡普尔,我们不能不谈到他的艺术与极少主义雕塑的极大渊源。安尼施·卡普尔从极少主义雕塑艺术中借鉴了许多观念,尤其是极少主义对材料的观念以及对作品和展览空间的关系的关注对他影响很大。我们知道,极少主义艺术属于现代主义艺术最后的那一波高峰,是传统艺术形式探索与艺术本体思考的结果,极少主义雕塑通常运用几何学的点线面等语言形式,在造型上构成简单的几何形体,并通过同一单元重复性的机械性的排列或堆砌形成一种规律性,甚至是对称性的稳定的秩序感,形体表面不做任何装饰,颜色则被控制在极少量的几种之内,并且往往是工业化的平涂,这一切的目的都是为了减弱作品的主观气息,让物体更接近一个完全客观的存在。它不再是一个有“像”的抽象,而是一个无“像”的绝对。没有内容,没有主题,没有象征性,没有隐喻,不表现或者反映物体本身以外的任何东西。而我们从卡普尔的作品上虽然可以看到作品在整体形式上与极少主义雕塑有内在的联系,但是他不像最经典的极少主义作品那样爱使用工业形态的三角形、矩形等直线趋冷的造型,相反的,他作品里的“物”都是曲线的、不规则的形体,呈现出某种“个性”,比如卡普尔最早的成熟作品《一千个名字》(图1)中,古怪的物体散落在展场的各个角落,如同堆积的矿物,又像奇形怪状的植物从地板上生长出来,从墙上凸现出来,它们有着鲜艳的色彩,带有原始艺术的某种特性,表现出某种最为原始的能量, 它所传递的视觉信息强调了“物”的生物性,那些物体仿佛是有生命的,具有不可知的繁殖增生能力,这与原始宗教中对于“物性”的膜拜有着某种内在的联系,就象是原始人类对于特殊的自然物的有灵想象和神性赋予,我们可以认为这些“物”构成了从物质到精神的延伸管道。

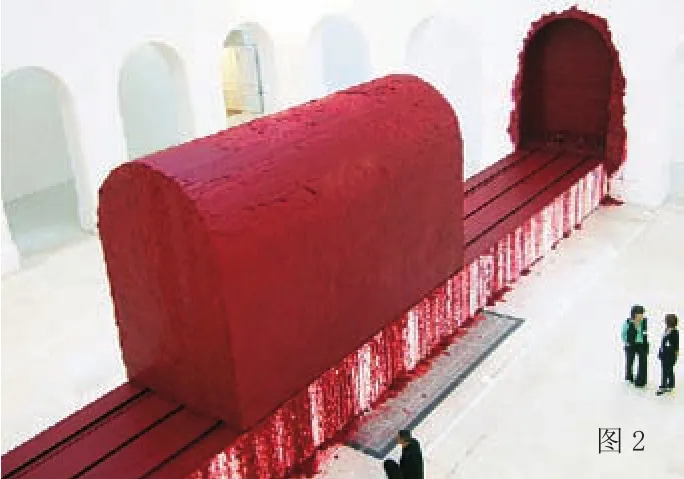

另外,极少主义雕塑作品的展示往往是静态的,虽然极少主义雕塑一般都取消了基座,目的是取消作品与人之间的距离,将作品进一步融于环境,但作品中的物往往还是呈现一种稳定的纪念碑式的没有运动迹象的状态。而卡普尔的作品则带有一种视觉上的动势,比如之前提到的抽象形体的生长状态。而在巨型装置作品《Svayambh》(图2)中,巨大体量的红色蜡油块在机械的作用下沿着预先铺设的轨道以一种极其缓慢的速度穿行在展厅的各个空间之间,并在它的行进轨迹上留下种种痕迹,这件作品因为其缓慢坚决的运动而更是充满了原始的力和能量,一种动态的生命的痕迹。在作品《我的红色故土》(图3)中,红色的蜡油被反复碾压形成周而复始的深沟,这些作品无不是突出物体的运动所造成的后果,这与极少主义完全冰冷的无生命迹象的静态观感是完全不同的。

同时我们也应该留意到在他这个系列的作品中,材料运用与极少主义也大不相同,极少主义雕塑通常运用一些非天然的工业化的材料并用工业化的技术手段进行加工,这种工业材料没有历史内涵,抽象冷漠,不给人联想的余地,不留艺术家的痕迹,而卡普尔早期作品中所使用的鲜艳色粉,让我们不由地想到了他的印度族裔身份以及印度宗教中这些色彩与粉末所代表的东西,而红色固态蜡油所具有的象征性则更是不可回避的油泥的流动性和不确定的表面肌理效果(图4)是让它区别于一般的工业材料而带有更强烈的主观色彩,它更接近于带有一种手工化的自然成型的特性,从文化和心理意义上来说这种材料语言是温暖的,而在作品中它的庞大体量和色彩以及它缓慢移动的方式,却构成一种巨大的张力,使得这种温暖在作品中趋向于它的反面,给人一种执拗、沉重、野蛮的印象。从这点上来说,卡普尔的这类型作品是有别于极少主义雕塑的去情绪化的。

显而易见,简单的造型、单纯的材料使得视线无需停留在“物”的表面,观看者可以很轻易地分辨出作品中那些被覆盖了不同颜色的颜料粉末,木头雕刻而成的物体,而这样的辨识对于感受作品是没有意义的,它不提供任何叙事性,你只能退远,完整地观看整个的作品,尤其是包含作品所在的环境,它周围的空间,进而获得一个整体的观感。在这个意义上,他这一个体系作品中的“物”延续着极少主义对于“物”的态度,也就是极少主义的本质观念:一物就是一物。但同时与其也有本质的区别,他的作品追求的不仅仅是“所见即所得”,恰恰相反,他的作品的意图是“看所不能看,见所不能见”,或者说是一种纯粹的直观状态,一种经由视觉直抵认知的明晰。在这个概念上,他的作品中的物不再是阻碍观察的实物,而成为一种非物质化的“精神”。

从上世纪90年代中期起,他探讨“空”的概念并引发出创作的另一个系列的极具视觉迷惑性的作品——比如一些作品中看起来像在向后退,好像要消失在地板或墙壁中的孔洞,(图5)进一步挑战了人们关于物质世界既定观念:虚与实,在场与不在场。卡普尔曾说:“我对‘非物质’或者说‘非具像’很感兴趣,我做了一些似是而非的作品。比如一块没有重量的石头,一个镜面物体,它将自己伪装在周遭的环境之中,以至于它看起来就像空间里的一个洞。”在他话里我们不难看出,他对极少主义中关于“物”的存在状态提出了自己新的设想。他要让“物”不在场。我们知道,在过去一个世纪的艺术发展中,雕塑艺术本体经历了一个不断被质疑、清洗、剥离、本质化的过程,从古典到现代,从具像到抽象,乃至到极少主义最终剥除艺术所有的外部语义归结为“物”本身。那么,雕塑艺术除了最终走向非视网膜的观念的道路,乃至最终被彻底解构,还有别的什么可能性呢?有没有一种方式,它既保留了雕塑艺术作为实体的存在,保持着它对视网膜的作用,同时又能取消它的实体性,让雕塑不再是那个实体本身呢?也就是说,既然当代雕塑不应该再仅仅是再现或者是表现的,但因为它依然是实体性的,是关于视觉的,那么能不能让雕塑不再是那种通过辨识,通过经验认知而生效,而是通过看与感知,直觉地获得体验呢,雕塑中的“物”能不能不仅仅只是极少主义所要求的那样单纯、直白,所见即所得的“物”,而是充满指涉、充满互动的具备多重可能性的 所见非所得的“物”呢,如何减弱“物”的可辨识性是将此“物”从万物中抽离出来并获得对万物的指涉的一种手段,实体性与可辨识性之间的对应需要通过某种方式被打破,进而准确地把握“物”“型”与本质体验之间的直觉联系。

让雕塑失去实体性,在具像领域贾科梅蒂曾经做过卓有成效的尝试,他通过削弱体量和干涉光线来实现这个观念,他创造出一些站立或行走的人像,他将人物形象塑造得细长瘦削,近乎线状的造型,将实体感降至最低,表面因破损而凹凸不平。这种塑造肌理的保留和强化极大干涉了光线的折射,让目光无法长时间地聚焦在雕塑的表面进而进行形象的辨认,从而回避和拒绝一种近距离的片段性的观看,迫使观看者放弃经验性的辨识,而体验那种瞬间的直观。其结果是,随着雕塑中的人像自身的“形”的衰弱,它的周围变得更加空旷,“形”仿佛处于消失前的一刹那,退隐入周遭的空气前的结像,完全避免了因被端详而产生的显形,从而获得从物质世界逃 离的能力,并进入非物质世界的显形状态(图6)。他所需要的只是减法,直至看上去比“没有”还要空无。然后他奇迹般地赋予了这“空无”以无穷的质感。具体的人像在这过程中被抽象成为一个关于人的符号,这在某种程度上使具像雕塑进入了抽象的领域。

而安尼施·卡普尔则在抽象艺术发展到极少主义之后,通过对造型的把握和对特殊材料的使用,让雕塑“隐形”,从而获得“物”的不在场。最具有代表性的就是已经成为美国芝加哥城市标志的完成于2004年的芝加哥世纪公园内的巨型公共雕塑《云门》(图7)。

云门的整体造型像一粒巨大的豌豆,由168块独立的不锈钢板制成,高10m,长20m,重达125t,外表浑然天成、光亮照人。天光云影、建筑和行人,周遭所有的一切都投影在它上面,并随着天气状况和观察者位置的变化而变化。它象一个容器,把每一个来看它的人都变它的一部分,把世界吞没在它的巨大体量中,同时又轻得像是一个漂浮的肥皂泡,随时都可能瞬间消逝无形。而在它的底部,一个巨大的向上的凹陷则像一个黑洞,将所反射到的被扭曲拉长的观看者的倒影向内汇聚并最终消失在凹洞的顶点(图8),这让人不由地想起他的那些挖在大理石块上的孔洞,以及在展厅的墙面、地面上营造的凹陷和突起,这些造型无不暗示着周围一切的发生和消失,甚至是这个巨大的反射物本身也要消失在它自身形成的黑洞里。

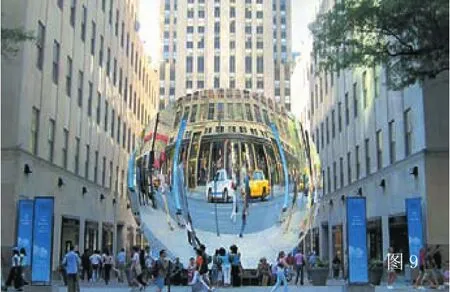

而在另一件作品《天空镜》(图9)里,一面直径长达10m的巨型凹镜,伫立在纽约最繁华的第五大道洛克菲勒中心前。镜子的凹面正对着第五大道,高楼大厦、汽车和行人都在其中呈现倒立的映像,而在另一面,它们则被拉伸、变形,视觉上像一个巨大的液态金属漩涡,正在把周围的一切吸入其中,并消逝于无形。这个圆形的镜面将自身的边缘消隐于周围的环境中,与环境融为一体,又通过反射造成极大的反差,形成环境中的一个空洞,如同一个窗户,不论怎么看都像是一个消失的区域。

在这一系列作品中,卡普尔不仅仅创造了一个若隐若现的实体,揭示了实体所处的三维空间, 同时强化了环绕在三维空间周围的与其息息相关的信息,他作品中的物以及物所在的空间在被认知以前已经被感知了。形体、材质、环境以及所有的细节,它们的综合形成了被完全感知的基础,它提供了一种可能性,即将所有的事情联系在一起。观看者的体验并不仅仅局限在所观看的物质空间自身,还包括一些难以名状的由视觉带来的精神性的东西,也就是当“物”失去其“物性”的瞬间与非物质的精神世界的融合。建立客观和主观之间难以预料的联系,以至于它看起来光怪陆离,其实却一无所有,彻底地指向虚空,存在于生命和物质内核的虚空。

不难发现的是:卡普尔的作品,逐渐具有一种清晰的“去物性”。艺术品是为展示而生的,原本使雕塑家与观众相隔的那一件作品,现在已经把其展示价值扩大到了展示空间中的所有相关物:从人与物本身到地面光照以及空气。这是一种向伟大传统作品才具有的不可复制性的回返,因为物不仅仅呈现为物品,它们与其被构建的空间共同存在,洛克菲勒中心更大版本的《天空镜》并不是诺丁汉的《天空镜》(图10)的一种复制,它们所包含的一切都是与安放它们的空间一次独一无二的联系。那么,雕塑的整体性内涵在卡普尔这里,就呈现为一种纯粹的直观状态,一种经由视觉直抵认知的明晰。在这个概念上,他作品中的物因其不再静止孤立,而具有了一种广泛的非物质化的“精神”。

(余晨星 中国美术学院雕塑系)

1 [英国]安尼施卡普尔.过去,现在,未来[M].英国:英国费顿出版社,2009