导弹贮发箱便携式自动补气设备设计

2010-03-24张崇会徐智明王彦龙王述运

张崇会,徐智明,王彦龙,王述运

(1.92819 部队,辽宁 大连 116600;2.海军飞行学院模拟中心,辽宁 葫芦岛 125001)

导弹作为海军的主战武器,在现代化战争中备受重视。世界各国在投入大量的人力和财力加强新型导弹研制的同时,也加强了导弹技术保障的相关研究。国内外现役多型导弹在技术阵地、弹库或舰艇上的储存一般采用贮运发射箱(以下简称贮发箱)保存,贮发箱中充满高压纯洁空气或高压氮气,为了维持气压,需要定期对贮发箱补气。因此,要充分利用自动控制技术,传感器的采样、标校技术,实时处理技术和无热再生吸附式空气干燥压缩洁净技术等,研制充气补气快速、自动程度高、使用简便、维护简单、通用性强、便携式的导弹贮发箱的补气设备。

1 背景分析

一般导弹贮发箱的充气或补气均采用大型的充气装置如充气车,在技术阵地和导弹仓库内操作,充气补气过程烦琐,且多采用人工观察的手段,自动化程度低。由于在舰艇上不适合采用大型的补气设备[1-2],在导弹仓库或技术阵地补气是个别的,动用充气设备费力、费时且浪费资源。因此,为了提高导弹的技术保障能力特别是提高导弹离开技术阵地和导弹仓库后遂行战斗任务时的保障能力,研制新型导弹贮发箱补气设备具有重要的实际意义。

鉴于以上原因和部队使用贮发箱充气补气的现状,我们提出申请研制便携、小型、实用、自动化程度高的补气设备方案,目的是向导弹仓库、导弹技术保障大队、舰艇部队提供技术先进、经济、安全、实用、高效的导弹保障设备,来增强部队的导弹保障能力,提高保障水平、缩短保障时间,提高作战效能,从而填补导弹仓库、技术阵地以及舰艇上导弹贮发箱补气设备没有便携小型化的自动补气设备的空白。

2 总体设计

2.1 设计原则及思路

“导弹贮发箱便携式自动补气设备”应具有自动检测贮发箱内压力、温度、湿度等技术参数,并根据设定参数自动补气到贮发箱中的功能;该设备应充分体现操作简便、实用的原则,通用性要强,更换气源即可用于其他气体的贮发箱补气;该设备的研制要充分考虑性能指标的先进性、研制经费的可承受性与研制进度的可能性之间的相互匹配,追求实用性和综合性能的高效费比;该设备应具有良好的使用性、可维修性和可靠性,方便部队使用维护,提高利用率;该设备要满足标准化、模块化、通用化要求;该设备应充分体现体积小、重量轻的特点,一人可携带操作;质量保证体系与手段贯彻于研制的全阶段。

根据设备研制内容首先进行总体方案设计,确定各分组间关系,进行硬件系统及仿真设计,完成后再进行软件开发设计。最后按总体方案联机调试。

2.2 设备构成

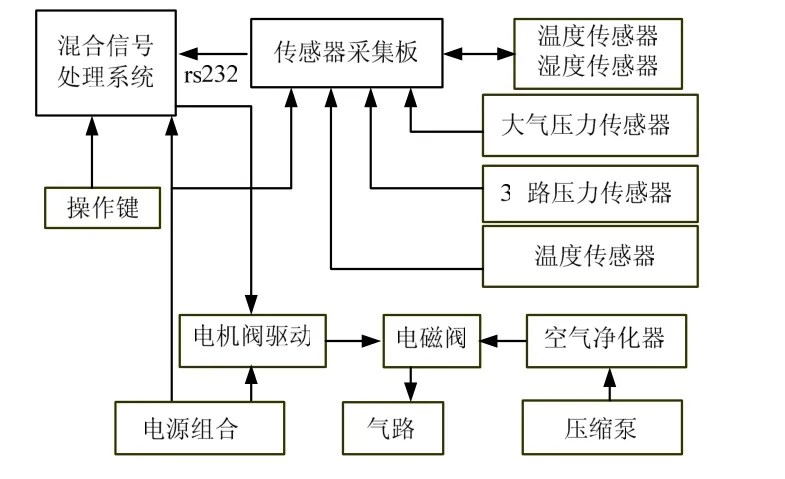

设备构成及分系统研制分为5个部分,即混合信号处理系统的研制、多路传感器采集系统的研制、空气净化压力生成系统的设计研制、气路通道及控制设计研制、便携箱体及结构设计。混合信号处理系统由单片机组成的结算控制系统进行控制,并与多路传感器采集系统进行串口通信,提取多路传感器采集系统采集的数据;多路传感器采集系统采集贮发箱内气体的压力、温度、湿度等参数;空气净化压力生成系统将空气净化压缩,使气体达到一定压力强度;气路通道及控制设计主要由电磁阀、管路接口、管路、气压表等组成。(见图1)

图1 设备总体设计框图

3 设备设计

3.1 硬件设计

设备采用C8051F310 混合信号处理器作为主控制器完成设备的整体控制与显示;采用C8051F310混合信号处理器完成多路传感器参数的采集测量;系统选用了小型无热再生空气干燥器,保证净化空气的充足供应,取消了气瓶充气搬运工作;采用进口小型直流齿轮泵,直接提供压缩空气,替代了压缩机和气瓶,体积大大减小,重量大大减轻。

3.1.1 设备内部气路设计

充气系统由三大部分组成:自动充气台、空气压缩机和空气净化器。系统内部气路主要由进气口、直通穿板、三通、四通、管接头、真空泵、压力开关、减压阀、压力传感器、温湿度传感器、过滤器、出气口等组成。(见图2)

图2 设备内部气路原理图

3.1.2 传感器数据读取

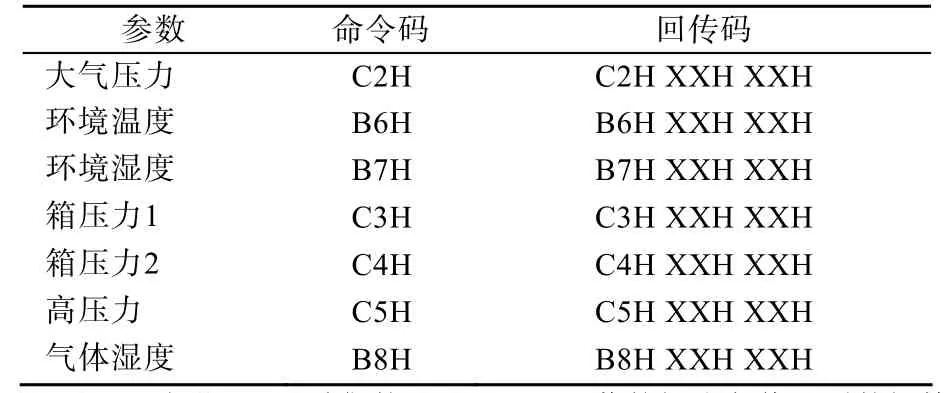

传感器采集板实时测试“大气压力”、“环境温度”、“环境湿度”、“输入气体压力”、“气体湿度”,并在显示器相应位置显示;自动计算理论压力并显示[3];控制板通过串口发测试指令给传感器采集板,传感器采集板根据接收到的有效指令码测量相应参数,回传命令码和数据。(见表1)

控制板首先发出指令码,采集板根据此地址发送对应通道数据(3字节),分别为:1字节指令码,2字节BCD采集数,高字节在前,低字节在后。(若数据为负值,则数据第一位为E,例如:−0.1,则发送:通道地址、E0H、01H)。当某路传感器数据超差时显示提示窗。

表1 参数测量指令码

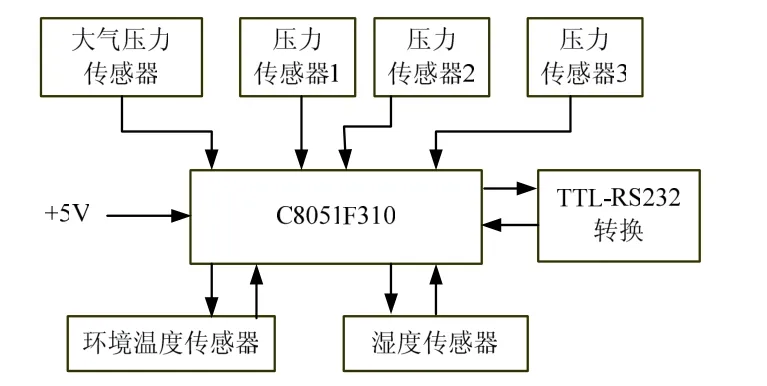

3.1.3 传感器采集板

传感器采集板是智能采集模块,选用C8051F310混合信号处理器做信息处理中心,具有A/D转换接口、数字I/O口、串行通讯口。不需外围电路即可完成模拟传感器的A/D采样和数字传感器的I2C标准数据读取。[4]

大气压力传感器、3路压力传感器为模拟信号,经C8051F310处理器A/D采样,换算后获得压力数据;2路温湿度传感器为I2C标准数字传感器,经C8051F310处理器数字传输获取后,经补偿计算获得温度、湿度数据。在采集板通过TTL-RS232串口收到命令码后,采集相应通道数据,回传命令码和数据[5],格式为:三字节二进制码,第1字节为命令吗,2、3字节为压缩BCD码,如果数据为负,2字节高位为E。(见图3)

图3 传感器采集板原理框图

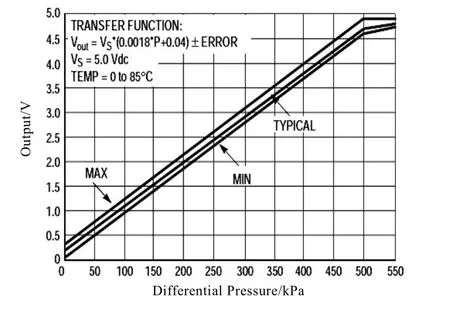

传感器是测量元件,为保证测试精度,定期需要标校,传感器厂家工艺保证其线性和稳定性,但由于环境状态变化传感器测试有一定的变化,经过补偿后,一定时间相对稳定,但长期使用可能会有一定的漂移。所以,要进行标校,[6]根据传感器参数特点,标校方式不同。

大气压力、温度、湿度偏移补偿标校;压力传感器点标校。大气压力、温度、湿度分别测得当时数据,对比标准仪表,控制板传送真实值传给采集板,采集板经过计算偏移值,存储到FLASH存储器内。参数采集时将偏移值计算在内,得出准确数据。

压力传感器点标校:传感器零压时,给采集板命令码,采集板采集数据,并存储零压值;压力传感器1、2加30 kPa压力(压力传感器3为100 kPa)、采集板命令码,采集板采集数据并存储,传感器确定了压力换算关系,做为计算参数,可获得准确数据。(见图4)

图4 压力传感器曲线图

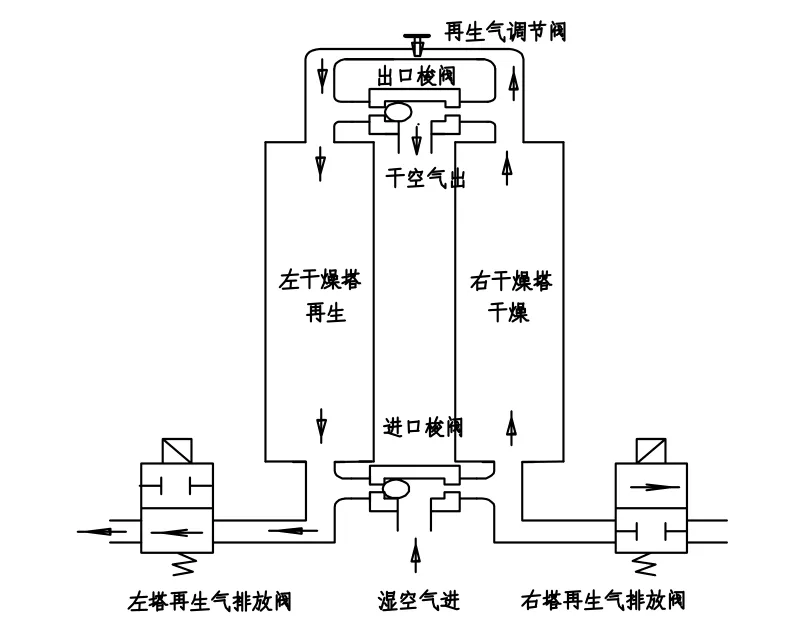

3.1.4 无热再生吸附式空气干燥压缩

采用无热再生吸附式空气干燥器(见图5)和空气压缩机共同完成洁净空气的压缩,使压缩气体达到一定压力。无热再生吸附式空气干燥器由左干燥塔再生、右干燥塔干燥、出口梭阀、进口梭阀、再生气调节阀、左右再生气体排放阀等组成[7]。

空气经无热再生吸附式空气干燥器后由空气压缩机将干燥后的气体升到一定气压后,将气体送到贮发箱中。

图5 无热再生吸附式空气干燥器原理组成图

3.2 软件设计

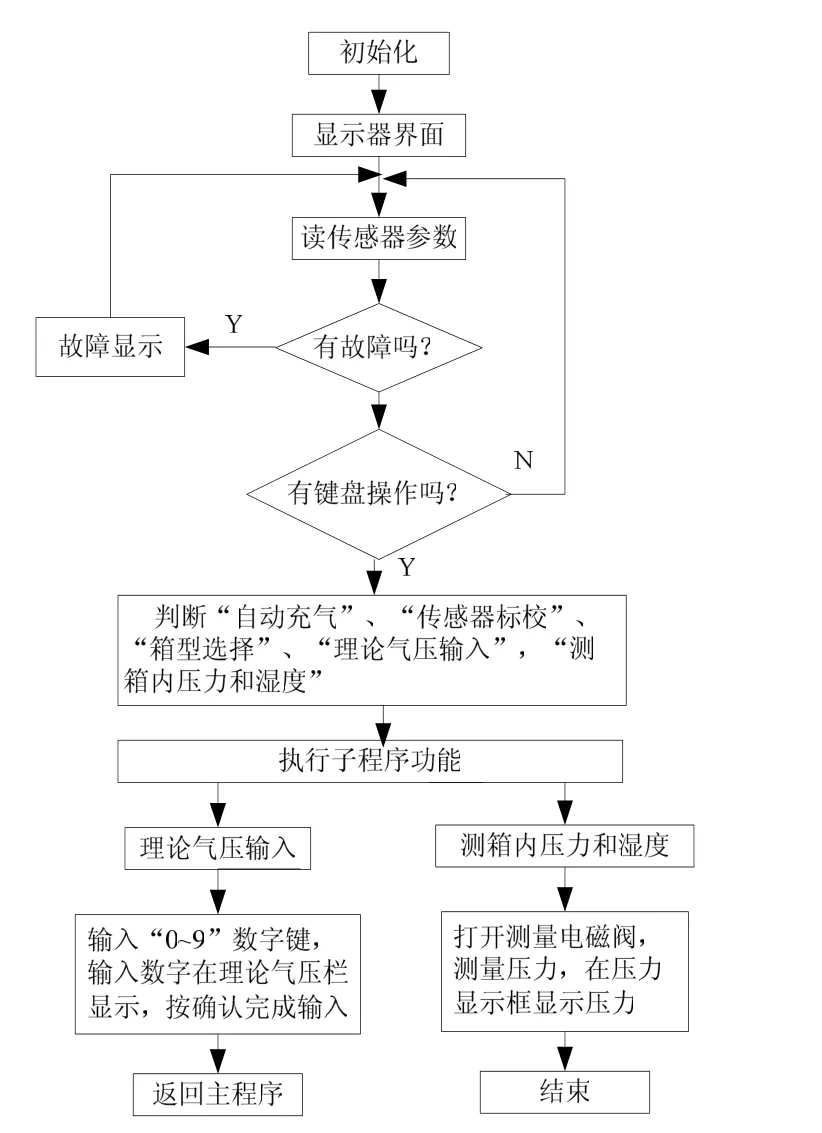

整个充气过程使用程序选择树进行自动控制。操作人员通过功能选择键,按动“选型”、“充气”、“箱内压力”、“功能”实现功能。系统软件采用模块化设计,主要分为系统主程序和自动充气子程序。

设备启动后,C8051F310单片机[8]初始化,传感器读取“大气压力”、“环境温度”、“环境湿度”、“输入气体压力”、“气体湿度”等参数,并在显示器相应位置显示,若此时设备发生故障,则提示排除故障,反之,则提示选择自动充气子程序(或可以选择传感器标校、箱型选择、理论气压输入和测试箱内压力和湿度等选项),充气完毕后,提示输入箱内理论气压,并与传感器测试的箱内气压比较,若压力符合要求则结束,否则返回主程序再次充气。(见图6)

图6 设备主程序框图

当选择自动充气子程序[9-10]时,设备自动测量压缩机生成的干燥空气或外接输入气源的压力并与该型导弹贮发箱充气要求比较,若不满足充气要求则提示调整输入压力,反之则测量箱内气体压力并与理论气压比较,若高于理论气压则退出到主程序,反之则计算压力差值并确定充气时间。提示打开充气阀充气并开始计时,充气过程中适时判断是否达到设备计算的充气时间,该次充气结束则跳回测量箱内压力,若高于理论气压则退出到主程序,反之循环充气至高于理论气压。(见图7)当充气完毕时发出声光提示。

图7 自动充气子程序框图

4 结束语

“导弹贮发箱便携式自动补气设备”的设计实现,为我军导弹仓库、导弹技术保障大队和舰艇提供了一套技术先进、经济、安全、便携、实用和高效的导弹保障设备,增强了部队的导弹保障能力,提高了保障水平、缩短了保障时间,结束了导弹仓库和技术阵地以及舰艇上导弹贮发箱补气设备没有便携小型化的自动补气设备的历史。该设备的应用将会取得显著的经济效益和军事效益。

[1]中国船舶重工集团公司.海军武器装备与海战场环境概论[M].北京:海洋出版社,2007:468-477.

[2]马丽娥.舰船武器装备环境适应性研究与分析[J].船舶科学技术,2006,28(2):45-48.

[3]范茂军.传感器技术——信息化武器装备的神经元[M].北京:国防工业出版社,2008:25-38.

[4]来清民.传感器与单片机接口及实例[M].北京:北京航空航天大学出版社,2008:115-138.

[5]童长飞.C8051F系列单片机开发与C语言编程[M].北京:北京航天航空大学出版社,2005:60-79.

[6]索雪松,纪建伟.传感器与信号处理电路[M].北京:水利水电出版社,2008:88-106.

[7]黄军徽,秦宏波,胡寿根.新型无热再生干燥器在压缩空气系统中的应用[J].节能与环保,2008(7):178-201.

[8]张雄伟,曹铁勇.DSP芯片的原理与开发应用[M].北京:电子工业出版社,2000:4-9.

[9]姜立东.VHDL语言程序设计及应用[M].北京:北京邮电大学出版社,2008:78-89.

[10]王振红.VHDL数字电路设计与应用实践教程[M].北京:机械工业出版社,2004:117-123.