菏泽市水功能区限制纳污控制指标和警戒线

2010-01-31毕桂真贾平英王卫萍

毕桂真 贾平英 王卫萍 黄 东

(山东省菏泽水文水资源勘测局 菏泽 274000)

菏泽市水功能区限制纳污控制指标和警戒线

毕桂真 贾平英 王卫萍 黄 东

(山东省菏泽水文水资源勘测局 菏泽 274000)

本文通过对菏泽市水文规律、污染源排放情况、水功能区水质现状的研究评价,计算菏泽市水功能区纳污能力,核定菏泽市限制纳污指标,并对水功能区可能面临的超标风险进行分析,划定菏泽限制纳污警戒线。

纳污能力 限制纳污指标 超标风险 纳污警戒线

1 水功能区纳污指标和预警线划定的目的及意义

2009年3 月21 日水利部部长陈雷接受新华社记者专访时表示,解决我国日益复杂的水资源问题,必须实行最严格的水资源管理制度,全面提高水资源管理能力和水平,着力提高水资源利用效率和效益,以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。必须不断完善并全面贯彻落实水资源管理的各项法律、法规和政策措施,划定水资源管理三条“红线”:一是明确水资源开发利用红线,严格实行用水总量控制;二是明确水功能区限制纳污红线,严格控制入河排污总量;三是明确用水效率控制红线,坚决遏制用水浪费。菏泽市水质现状还不适应第二条红线,所以菏泽市制定水功能区限制纳污指标和研究划定水功能区限制纳污预警线控制入河排污总量问题已是迫在眉睫。

2 区域概况

2.1 河流、水系和经济概况

菏泽市属黄河冲积平原,地势平坦,土壤肥沃,除黄河滩区379km2为黄河流域外,其余均为淮河流域。河道径流注入南四湖。境内河流丰枯变化大,属季节性河流。是山东省确定重点发展的优质农副产品生产加工基地、能源化工基地和商贸物流基地。

2.2 水功能区划分情况

依据《山东省水功能区划》要求,菏泽市共划分8个一级水功能区,主要为开发利用区。14个二级水功能区,功能区总长度为567.3 km。

3 污染源评价

3.1 达标排放情况

依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准中的一级标准B标准和《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675-2007)对全市排污口进行达标评价。该标准适用于排入GB3838-2002地表水Ⅲ水域的污水处理厂出水。

评价结果显示在评价的22处入河排污口中,只有6处排污口能够达标排放,达标率约为30%。

3.2 主要污染源与主要污染物

采用等标污染负荷法确定全市的主要污染物与主要污染源。

依据2009年6月监测结果进行评价,菏泽市主要的污染源为一些城区综合排污口和化工企业排污口,其中最主要的排污口为菏泽市睿鹰化工厂排污口。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP 等。

4 水功能区水质现状评价及污染物指标的确定

依据2009年3月份山东省水环境监测中心菏泽分中心监测资料(其中马庄因施工采用11月份资料)对菏泽市各水功能区水质现状进行评价。评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。采用单项指标法进行单项评价水质类别,采用地图叠加法进行综合评价水质类别,并根据各二级水功能区水质目标进行水质现状达标评价和计算主要超标污染物的超标倍数。

评价结果显示,菏泽市的14个二级水功能区水质现状为Ⅲ类到劣Ⅴ类。洙赵新河东明排污控制区和东鱼河北支菏泽排污控制区没有水质目标,不参与达标评价,在剩下的12个二级水功能区中只有东鱼河成武工业用水区水质综合评价类别达标,其他水功能区水质均不能达标,达标率为8.3%。其中郓巨河郓城农业用水区、万福河成武农业用水区、东鱼河北支下游农业用水区污染物超标比较严重,超标最严重的污染物均为氨氮,其超标倍数分别为4.2倍、6.9倍、6.5倍。

从全市水功能区水质现状评价情况来看,菏泽市水功能区主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷等有机污染,本次纳污能力计算结合菏泽市水功能区实际情况按全省统一确定的污染物指标为:COD和氨氮。

5 水功能区纳污能力及限制纳污指标核定

5.1 水质模型的建立及其模型参数的确定

5.1.1模型的建立

菏泽市境内河流流量一般小于150m3/s,属中小型河段,污染物在河段横断上相对均匀混合,可采用河流一维模型计算水域纳污能力。假定水功能区内河段的过水断面、流速、离散系数均为常数,污染物的排放率恒定,污染物在河流中只进行一级降解反应,再无其他源汇项。

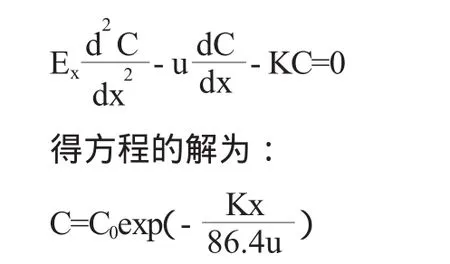

得一维稳态单变量模型的数学方程如下:

式中:C——流经x距离后污染物的浓度,mg/l;

C0——初始断面污染物浓度值,mg/l;

X——沿河段的纵向距离,km;

Μ——河道断面的平均流速,m/s;

K——污染物综合衰减系数,1/d。

5.1 .2 模型参数的率定

(1)综合衰减系数K

该系数常用实测资料率定或水团追踪法求取,也可用已有研究资料经类比分析确定。

为分析污染物衰减规律,采用了以往50个河段的k值实验结果,通过对k值的分析,得到对k值影响最大的因素是河段平均流速,其次是水温。由相关分析得COD的k值:k=0.050+0.68μ;NH3-N的 k值:k=0.061+0.551μ。

(2)设计流量

由于菏泽市各水功能区所处河流为季节性河流,依据《山东省水功能区限制排污总量的意见》,结合菏泽市水资源条件,选用近20年水文资料系列,选取75%保证率典型年非汛期平均流量作为本次纳污能力计算的设计流量。

(3)设计流速

对应设计流量下计算单元的设计流速,采用以下经验公式和设计流量来确定。

u=aQb

式中:u——断面平均流速,m/s;

Q——流量值,m3/s;

a、b——待定系数。

5.2 水功能区纳污能力计算

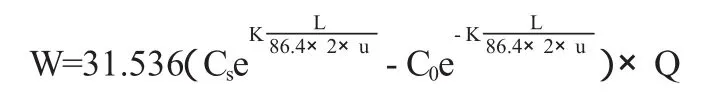

在不考虑排污进入水体后的混合过程的前提下,根据采用的一维水质模型和排污口的概化情况,功能区纳污能力的计算采用下式:

式中:W——计算单元的纳污能力,t/a;

L——功能区长度,km;

Q——计算单元上断面的设计流量,m3/s;

U——计算单元设计流量下的设计流速,m/s;

5.3 菏泽市水功能区纳污能力核定结果

根据水功能区纳污能力设计条件和计算模型,确定各水功能区的纳污能力。菏泽市水功能区化学需氧量总计纳污能力为13570t/年,氨氮总计纳污能力为713t/年。

5.4 菏泽市水功能区限制纳污指标核定结果

依据《山东省水功能区划》,菏泽市一级水功能区主要为开发利用区,二级水功能区主要为工业、农业用水区和排污控制区,污染物入河控制量原则上等于水功能区的纳污能力值,部分新建和在建水源地入河控制量为零。水功能区限制纳污指标采用入河控制量。全市化学需氧量限制纳污总指标为11906.07t/年,氨氮限纳污总指标为626.58t/年。

6 水功能区限制纳污警戒线管理风险分析

为最大限度地降低水功能区限制纳污警戒线划定和监督管理风险,在水功能区警戒线划定的过程中必须对水功能区可能面临的超标风险进行分析,使警戒的划定和实施手段更趋合理。

6.1 分析设计频率本身遭遇超标风险

客观水体的纳污能力是随时间和空间动态变化的。考虑到动态变化的量难以作为污染物总量的控制依据,从便于管理与监督的角度出发,在水功能区纳污能力的计算方法中,引入设计水文条件,将动态纳污能力人为地转化成静态设计指标。由于引入了设计频率的概念,也就引入了一定的保证率和风险。菏泽市境内的河流大多属于季节性河流,因此,要综合考虑当地河流的水文水资源条件,分析不同河段不同水期遭遇超设计水文条件的可能性和出现超纳污能力排污致使功能区水质恶化的风险。

6.2 分析警戒线划定水质指标不超标,其他水质指标超标的风险

由于受纳污能力计算方法和水质监测能力等客观条件限制,限制纳污警戒线作为区域污染物入河控制管理依据,其控制的污染物指标不可能涵盖《地表水环境质量标准》中所有的109项指标,只能是在区域内具有代表性和污染负荷较大的指标。然而,实际入河污染物的组成千差万别,在水功能区水质监督管理过程中会遇到排污方完全按照红线指标分配的容量进行污染源排放,也符合国内相关类污染源排污规定,并且在功能区内警戒线规定的水质指标不超标,但却出现了非规划类水质指标超标现象。因此,在警戒线划定工作中,要在对水功能区水质和入河排污口认真调查监测的基础上,对某些特定污染源的特定污染物进行登记,分析由于非警戒线划定指标超标引超水功能区超标的风险。

6.3 分析纳污能力计算误差引起水功能区水质超标风险

水体纳污能力反映了水体在规定的水质目标和设计水文条件下,水体所能承纳的某种污染物质量,其中包括稀释能力和自净降解能力。现有纳污能力计算方法往往对水质演变过程通过多种假设,进行简化处理,用于描述自然水体十分复杂的生化降解过程,由此计算得到的水体纳污能力与实际水体纳污能力相比不可避免地存在着误差。所以在纳污能力计算过程中根据水文条件和集中排污区的实际位置对部分水功能区的计算和排污口简化条件作了一些调整。

7 水功能区纳污警戒线划定

水功能区纳污警戒线划定,实际上是用不同的警戒线来代表不同水平的污染物入河控制量,根据污染物入河量监测资料对水功能区的排污实行不同级别的预警,防止污染物入河量超过水功能区限制纳污指标,其最终目的是实施入河污染物总量控制。以水功能区限制纳污控制指标作为水功能区限制纳污红色警戒线。水功能区纳污橙色警戒线按水功能区限制纳污指标的90%确定。水功能区纳污黄色警戒线按水功能区限制纳污指标的75%确定