58例药品不良反应报告分析

2010-01-29叶建春福建中医学院附属人民医院福州350004

叶建春(福建中医学院附属人民医院,福州 350004)

我院自2004年开始实现药品不良反应(adverse drug reactions,ADR)网上直报。目前,我院的药品不良反应监测网络已初具规模,监测水平不断提高,不良反应监测逐步得到广大医生、护士和患者的认可和支持,取得了很大的进步。现对我院2008年上报的58例ADR病例进行综合分析,为临床合理用药提供参考和依据。

1 资料与方法

病例来源于我院2008年网络直报的58例ADR,通过Excel表格分别对ADR报告从程度分型、患者年龄分布、引发ADR的药品种类、给药途径、ADR临床表现、ADR预后进行统计分析。

2 结果

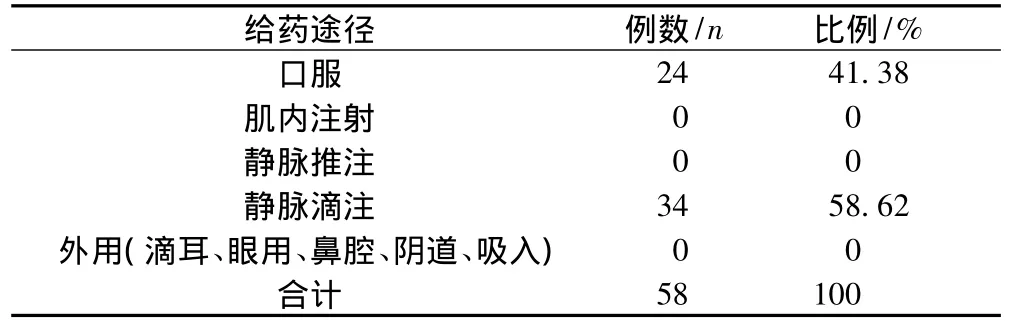

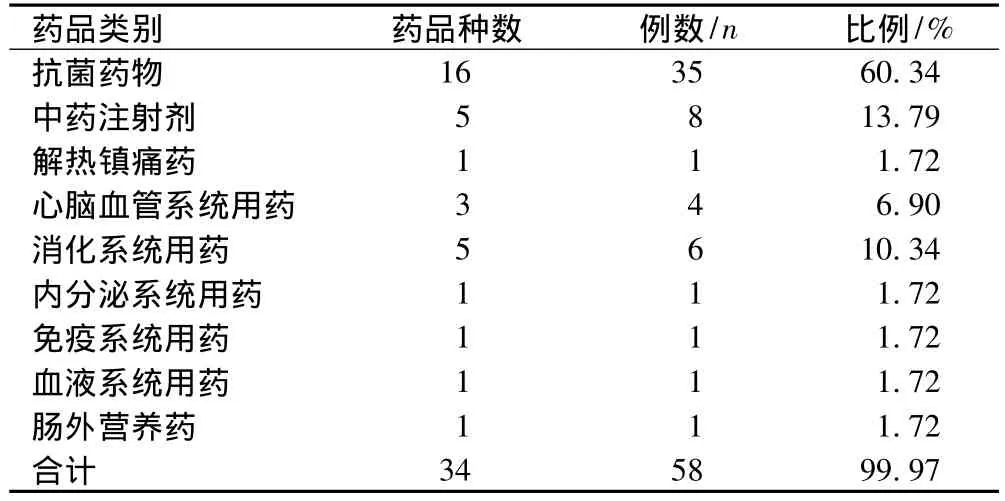

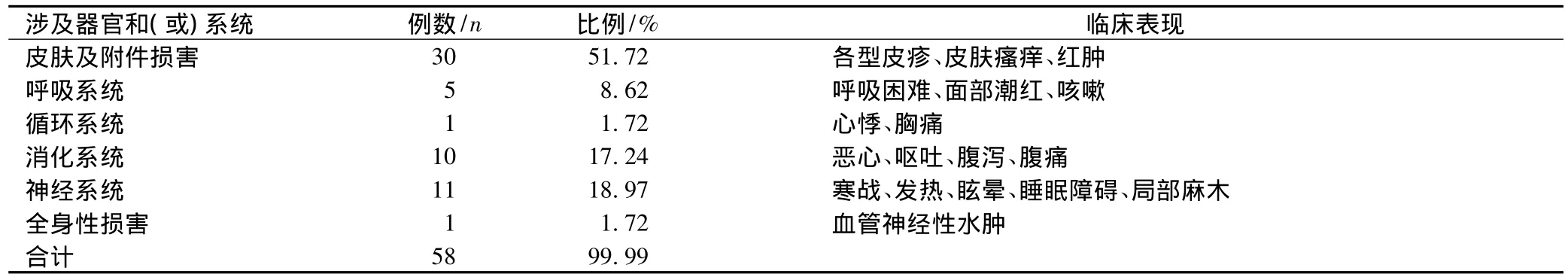

经福建省ADR中心确认,58例ADR中,新的ADR为8例,占13.8%;均为一般的ADR报告,无严重ADR病例。最小患者年龄1岁,最大患者年龄81岁,年龄分布状况见表1;给药途径分布见表2;ADR涉及的药品种类见表3;ADR涉及器官和(或)系统及临床表现见表4。58例ADR中44例好转,14例治愈,无死亡及严重后遗症病例。

表2 ADR给药途径分布Tab 2 Distribution of administration route of ADR cases

表3 ADR涉及的药品种类Tab 3 Categories of drugs that induced ADR

3 分析与讨论

58例ADR无年龄选择性,可发生于任何年龄组人群,≤18岁和≥60岁年龄段人群分别占8.62%和18.97%。老年人由于生理及病理方面的因素,ADR发生率较高;未成年人肝肾功能发育不完全,对药物毒性较敏感,均为ADR重点监测对象。

表4 ADR涉及器官和(或)系统及临床表现Tab 4 Classification of systems or organs involved in ADR and clinical manifestations

静脉滴注给药引起的ADR占58.62%,说明静脉滴注给药引起的不良反应远高于其他给药途径。由于静脉给药可使药品直接进入人体,产生ADR的直接诱因较多,如内毒素、pH值、渗透压等,因此,临床应根据患者病情正确选择给药途径,能口服用药者尽量避免静脉给药,以减少ADR的发生[1]。应加以说明的是,对于内毒素,应该属于内毒素叠加效应。如果单瓶输液出现热原反应,应判定该批药品热原检查不合格,属不合格药品,按ADR定义,不应列入ADR范畴。此外,静脉滴注速度过快也是引起ADR发生的主要诱因之一,34例静脉滴注给药引起的ADR中有13例滴注速度大于3 mL·min-1,即60滴·min-1。

58例ADR报告中,患者诊断明确,均有使用药物的适应证,剂量与用法用量也符合药品说明书要求。皮肤及附件损害居首位(51.72%),临床表现以皮疹、瘙痒、红肿为主。其发生率高的原因主要有:皮肤是全身最大的器官,容易受累;皮肤是一个免疫器官,有丰富的免疫效应细胞,容易发生变态反应;皮疹位于体表,并往往伴有瘙痒,和其他器官不良反应相比易于发现[2]。相对于皮肤,其他器官和(或)系统的损害较为隐匿,医患双方均不易察觉,因而造成上报比例不高[3]。

由抗菌药物引起的占35例(60.34%),涉及16种抗菌药物,以头孢菌素和氟喹诺酮类最多,这与这2类药物在临床上使用量呈正相关。头孢菌素类因具有抗菌作用强、耐β-内酰胺酶、临床疗效高、毒性较低、过敏反应较青霉素少等优点而被广泛用于临床。氟喹诺酮类药物对多种革兰阴性菌有杀菌作用,广泛用于泌尿生殖系统疾病、胃肠道疾病、以及呼吸道、皮肤组织的革兰阴性细菌感染的治疗。由抗菌药物引起的35例ADR中,临床表现以各种皮疹和消化道反应如恶心、腹痛、腹泻为主。提示临床在使用这2类药物时,应加强询问过敏史,注意观察可能出现的不良反应,如头孢菌素的变态反应、胃肠道反应、肾损害、肝脏毒性、神经系统损害等[4]和氟喹诺酮类药物的消化道反应、中枢神经系统不良反应、肌腱炎及关节反应、肝脏、心脏毒性[5]等,将可能发生在患者身上的损害降到最低。

由中药注射剂引起的占8例(13.79%),涉及5种药物,发生率与其他医院报道的9.6%略高[6]。中药注射剂ADR发生的因素有很多种,与患者个体因素、医师未辨证使用、配伍、使用剂量等因素有关[7]。和以往比较,发生率和涉及药物种类已大幅下降,这与我院静脉药物配置中心多年来加强配伍以及剂量控制有关。

58例ADR报告中,有10例为联合用药,用药途径中5例口服,5例静脉滴注;使用药品中抗菌药物6例,中药注射剂2例,质子泵及促胃肠动力药各1例;临床表现中各型皮疹6例,呼吸困难、寒战、呕吐眩晕、局部麻木各1例。

ADR发生的原因极为复杂,临床表现多样化,与患者所患疾病有时甚至难以区分。因此,应对医务人员进行药品不良反应方面的知识培训,对患者进行ADR相关知识的教育,最关键是要发挥临床药师的作用,深入临床,与治疗组一起,以患者为中心,从更加专业的角度、近距离观察患者的用药反应,甄别疾病进展与ADR,从而使监测报告得以逐步提高。

[1] 曾 洁,何 洁.福建省5 053例药品不良反应报告分析[J].中国药物警戒,2006,3(5):283.

[2] 葛蒙梁.药疹的临床类型和诊治[J].中国药物警戒,2006,3(1):43.

[3] 王璐璐,吴宝萍.2006年度我院1184例药品不良反应报告分析[J].药物流行病学杂志,2008,17(2):94.

[4] 柴林青,赵向东.536例头孢菌素类抗生素不良反应报告分析[J].中国药物警戒,2006,3(2):81.

[5] 孙慧萍,蔡力力,阎赋琴,等.喹诺酮类药物的作用机制及不良反应[J].中华医院感染学杂志,2008,18(7):1014.

[6] 浦锡娟,林小鲁,徐凯琳.我院114例药品不良反应报告分析[J].中国医院用药评价与分析,2009,9(8),636.

[7] 高素珍,张志刚.浅析中药注射剂不良反应发生原因及防治措施[J].中国药房,2008,19(18):1439.