慢性病患儿家属主观感受调查研究*1

2010-01-25马玉莹

李 蕾 马玉莹 冯 伟 王 伟

(泰山医学院护理学院,山东 泰安 271016; 2.泰山医学院附属泰山医院老年病房1科,山东 泰安 271000;3.泰安卫校学生办公室,山东 泰安 271000; 4.泰安市儿童医院儿内科,山东 泰安 271000)

2006年度的中国慢性病报告指出,儿童慢性病的患病率在逐渐上升[1],儿童慢性病已经成为一个全球关注的公共卫生问题。对很多慢性病儿童来说,慢性病状态将一直伴随他们直至成年,甚至一生[2]。罹患慢性疾病的患者需要长期照护,尤其是缺乏自我照护能力的儿童,更需要家属的照护,家长的身心健康是为患儿提供支持的前提,父母的心理健康状态是影响患儿心理行为的重要因素[3],但目前研究表明,慢性病患儿家长的焦虑、抑郁得分明显高于正常儿童家长[4],这种不良情绪和心理障碍,对孩子的心理状态构成不良影响,形成恶性循环。因此研究慢性病患儿家属的心理感受显得尤为重要,而文献检索发现,国内有关慢性病患儿家属主观感受的报道少见。为了解慢性病患儿家属的主观感受,本研究应用患儿家属感受量表(Parent Experience of Child Illness,PECI)对山东省4家医院的慢性病患儿家属进行了问卷调查。现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1对象 2006年9月~12月及2009年3月~6月的山东省4家医院214名慢性病患儿家属。纳入标准:①由正规医疗机构明确诊断为慢性非传染性疾病的患儿家属;②疾病病程超过1个月;③每年住院时间不少于1个月,严重干扰患儿正常生活的疾病;④患儿家属同意调查。排除标准:身患两种慢性疾病及以上的患儿家属。本次调查中,白血病患儿63例(29.4%),肾病患儿20例(9.3%),紫癜(过敏性、特异性血小板减少性紫癜)患儿9例(4.2%),癫痫患儿35例(16.4%),哮喘(过敏性、支气管)患儿43例(20.1%),脑瘫患儿40例(18.7%),先心病4例(1.9%);患儿的患病年限1个月~10年不等,平均(4.42±3.15)年;患儿年龄:最小2个月,最大14岁,平均(3.73±3.21)岁。

1.2方法

1.2.1研究工具 患儿家属感受量表(PECI)[5]。此量表是由Melanie J. Bonner博士为首的团队在2005年开发的,包括25个条目,分属于内疚和担心(Guilt and Worry,11条)、未知的悲哀和愤怒感(Unresolved Sorrow and Anger,8条)、长期不确定性(Long-term Uncertainty,5条)、情绪(支持、安慰)因子(Emotional Resources,5条)4个因子(因有4个条目在不同的因子上具有较高的载荷,故被保留在不同的因子里)。原量表总体Cronbach's α系数为α系数为0.72~0.89,具有较好的区分效度[3]。采用5级Likert标度法,标度为“从未”、“很少”、“有时”、“经常”、“总是”,相对应的分值0~4分,得分越高,提示患儿家属对此项目的感知频率越多。

本研究将英文量表翻译成中文时,尽量遵循原版原意, 文意表达符合中文习惯的原则,个别条目如“I find it hard to socialize with people who do not understand what being a parent to my child means”经过反复斟酌,翻译为“我很难与那些不理解父母对孩子的重要性的人交流”。翻译后聘请5位护理专家进行对译修正及评价问卷效度,效度良好。将问卷发放给20例慢性病患儿的家属,对问卷的信度进行了测试,总体Cronbach's α系数为 0.86,4个因子的Cronbach's α系数为0.73~0.81。2009年的调查量表中增加了“您知道与孩子疾病有关的信息来源是什么?”的开放性问题。

1.2.3数据缺失的处理 一份问卷未回答条目数>3视为无效问卷剔除,≤3个条目则按缺失处理。条目缺失的数据,用具有完整数据的其余样本的该条目的均数代替。

2 结 果

2.1慢性病患儿家属感受4个因子的得分排序 见表1。

表1 家属感受4个因子的得分排序

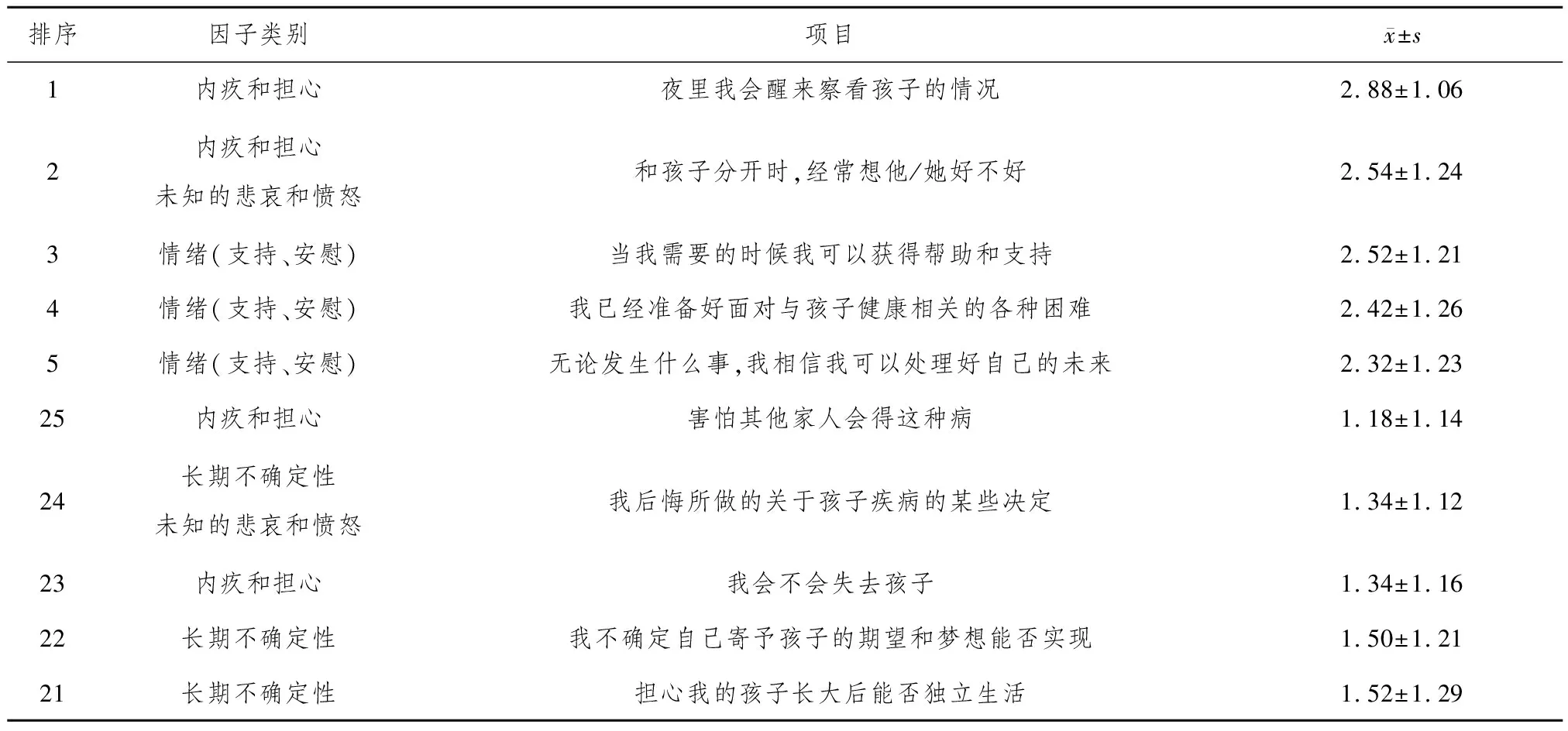

2.2慢性病患儿家属感知频率较多、较少的前后5个项目的排序 见表2。

表2 慢性病患儿家属感知频率较多、较少的前后5个项目的排序(n=214)

2.3慢性病患儿家属感受在四个因子上的相关性分析 慢性病患儿家属的长期不确定因子与未知的悲哀和愤怒感因子有高度的正相关性,与情绪呈负相关性,而未知的悲哀和愤怒感与情绪也呈正相关性。见表3。

表3 慢性病患儿家属感受因子的相关性

注:*P<0.05,**P<0.01。

2.4慢性病患儿家属获得关于孩子疾病信息及护理知识的途径 新增51例患儿家属获得有关孩子疾病信息及护理知识的途径,由高到低依次是:主动询问医护人员25名(49.0%)、医生主动告知18名(35.3%),护理人员主动告知16名(31.4%),通过网络、电视媒体获得13名(25.5%),与其他患儿家属交流9名(17.6%),通过书籍获得5名(9.8%)。

3 讨 论

3.1慢性病患儿家属感受得分最高和最低的条目分析 慢性病患儿家属感受量表得分最高的条目是“夜里我会醒来看看孩子的情况”,属于内疚和担心因子,可以看出患儿家属最深切的感受还是担心患儿的情况。由于中国具有不同于西方国家的特殊历史文化背景、家庭结构和生存环境等,使家庭成员间相互依赖性更强[6],同时由于我国实施计划生育,患儿大多是独生子女,一旦患病,父母格外紧张、焦虑,对患儿过分照顾和担心。而得分最低的条目是“担心其他家人会得到这种病”,也是由于独生子女使得患儿家属不会担心家中有其他人会患病,这是与国外不同之处。

3.2慢性病患儿家属对各因子感知比例的分析 情绪(支持、安慰)因子是得分最高的因子,同时从得分最高的5个条目分属各因子的构成比结果看,情绪(支持、安慰)因子占前5个条目的3/5,也是慢性病患儿家属感知频率最高的因子,这与Bonner研究脑瘫患儿家属感受的结果类似[5]。表明国内外慢性病患儿家属感受最深的都是情绪(支持、安慰)方面,反映了患儿家属在情绪方面支持的需求。情感支持是指个体的价值、经验等受到他人的尊重、称赞和接纳,又称作表现性支持、自尊支持,行为表现如:提供尊重、情感、信任、关心和倾听等。研究[7]认为,就对心理的影响而言,主观的、感受性的社会支持比客观获得的社会支持更有意义。Leung KK[8]也强调情感支持及个体感受的重要性,本研究结果支持这一论点。

感知频率最低的5个条目中,长期不确定性因子占3/5的结果表明,长期不确定性是慢性病患儿家属感知频率最低的因子,这与Bonner[5]研究的脑瘫患儿家属感受频率最低的未知的悲哀与愤怒因子的结果不同。这可能与研究的患儿所患疾病的类型、病情发展、病情轻重、预后有关,也与中西方国家不同的家庭道德伦理观有关。中国人很注重履行家庭义务,将其他成员的幸福摆在更重要的位置上[3]。且中国父母通常把孩子看作是自己生命的延续和家庭未来的希望,当孩子患病后,所有家庭成员的注意力基本集中在为患儿寻求和维持更好的疾病治疗方面[2]。患儿家属一般对孩子的疾病情况充满希望,忌讳去考虑负面的结果,因此,当被问及孩子长大后是否能独立生活等问题时往往充满信心,不确定因子得分也就相应较低。

3.3慢性病患儿家属各因子相关性分析 通过四个因子的相关性分析,慢性病患儿家属的长期不确定因子与未知的悲哀和愤怒感因子有较高的正相关性,与情绪呈负相关性,而未知的悲哀和愤怒感与情绪也呈正相关性。可以看出慢性病患儿家属长期不确定感和未知的悲哀和愤怒感可能是导致情绪不良反应的原因。因此,护理人员应主动与患儿家属交流,使其明了患儿疾病的状态、转归,不确定感和未知的悲哀及愤怒能有所减轻,从而得到更多的情感支持。

3.4慢性病患儿家属获得关于孩子疾病信息及护理知识的途径 信息支持的行为表现包括肯定、反馈、社会比较、建议、忠告和指导。患儿家属获得有关孩子疾病信息及护理知识的途径中有49.0%是依靠主动询问医护人员,而医生和护理人员主动告知的比例并不高,这说明医护人员多关注患儿的疾病情况,却不能关注患儿家属的各种感受,不能主动的交流。作为患者及家属信息支持主要来源的医护人员为其提供的情感、信息、尊重等体验或感受性支持还需要进一步提高。因此,护理人员要经常为其家属提供护理患儿疾病有用的信息,向其表达同感、爱、信任和关心,在家属需要时为他提供能直接获得的帮助,如帮助家属获得与患儿疾病相关的医学知识,指导如何应对及护理患儿,如何调节自己的情绪,识别、评价及综合利用周围的资源,如何保持家庭的整体功能等[4],从而提高家属对医护人员的信任程度、遵医行为,增强家属护理患儿的自信心和应对能力,促进患儿疾病的恢复。

慢性病患儿家属的心理感受直接关系到其心理及行为是否健康,也关系到患儿是否能够得到最好的家庭支持。本研究结果显示情绪(支持、安慰)因子是慢性病患儿家属感知频率位列第一的因子,其次是内疚和担心。作为医护人员在治疗患儿疾病的同时,更要关注其家属的心理需求,为其提供足够的信息支持和情绪支持,维持慢性病患儿家庭的完整和健康。

[1] 中华人民共和国卫生部疾病预防控制司,中国疾病预防控制中心.中国慢性病报告[R].北京:2006:8-9.

[2] 李扬,魏珉,Gayle PAGE,等.慢性病儿童应激源应对方式和心理状态的研究[J].中国当代儿科杂志,2008,10(3):337-342.

[3] 彭爱霞,闫成美.慢性病患儿心理卫生及家庭管理研究进展[J].中国实用护理杂志,2007,23(2C):45-47.

[4] 王慧梅,李庆鳞,何淑珍,等.慢性病儿童父母情绪障碍及影响因素分析[J] .中国妇幼健康研究,2007,18(3):177-179.

[5] Bonner MJ,Hardy KK,Guill AB,et al. Development and Validation of the Parent Experience of Child Illness[J] . Journal of Pediatric Psychology,2006,31(3):310-321.

[6] 张欣,陈京立.慢性病患儿对家庭的影响及护理干预[J].中华护理杂志,2006,41(8):747-749.

[7] 叶润繁,张美兰,徐书雯.社会网络、社会支持对离退休老年患者生存质量的影响[J].中国临床心理学杂志,2007, 15(6):584-587.

[8] Leung KK,Chen CY, Lue BH,et al. Social support and family functioning on psychological symptoms in elderly Chinese [J]. Arch Gerontol Geriatr,2006,44(2):203-213.