人大常委会行使重大事项决定权的模式探讨

2010-01-11吴祖强刘明明陈怡波

□ 吴祖强 刘明明 崔 凯 陈怡波

讨论决定重大事项是人大及其常委会的重要职权。由于全国人大尚未出台相关法律,而其他法律和各地法规的有关规定也比较原则,人大在行使重大事项决定权时面临如重大事项的范围如何界定、议题如何选取、决定程序如何启动、决定草案的起草和审议以及表决程序如何规范、决定实施效果如何监督等诸多问题,导致行使重大事项决定权范围较窄、数量较少、做法不一,实施情况缺少监督,决定有效性有待提高。本研究收集上海、北京、天津,浙江、江苏、深圳等6省市人大常委会近年来制定的30项重大事项决定作为调查样本[1],对重大事项决定的启动、审议、监督等环节进行实证分析,归纳出自主型、批准型、衍生型、混合型等四种行使模式,并从程序设计角度提出如何进一步行使好重大事项决定权的若干思考和优化模式。

一、行使重大事项决定权的环节分析

(一)重大事项议题的确定。重大事项议题的来源,在现有体制下,大部分是同级党委确定。但调查也发现:(1)代表议案是议题的重要来源。如江苏省制定的《关于禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的决定》《关于进一步加强农村卫生工作的决定》,都是根据代表提出的议案作出的。在调查样本中,有5件即17%是由代表议案提议产生的。但也有的省市重大事项决定很少源自代表议案,说明不同省市在行使重大事项权领域对代表议案的重视程度不一和代表对人大常委会行使重大事项权的理解不一。(2)监督工作派生决定议题。如天津市制定的《关于继续加强食品卫生法执法检查监督的决议》和浙江省制定的《关于建设生态省的决定》,均是在听取和审议政府相关情况报告的基础上作出的。但总体来看,由监督事项派生出重大事项决定较少,说明重大事项决定权和监督权之间的互动、互补关系还未引起重视。

(二)决定议案的提出主体和形式。在决定议案的提出主体上,调查样本中,由常委会主任会议提出的占54%;“一府两院”提出的占23%;人大有关委员会提出的占23%;没有常委会组成人员5人以上联名提出的。在决定议案提出的形式上,有决定草案、方案或者建议三种形式。在调查样本中,以决定草案形式提出的占87%;以方案形式提出的占10%;以建议形式提出的占3%。以方案形式提出的议案集中在上海市人大常委会作出的重大事项决定中。这几个议案是政府提出的社保、医保改革方案,而由人大作出批准这些方案的决定。对涉及人民群众切身利益的改革方案行使重大事项决定权的做法体现出人大在决定重大民生问题上的权威地位和表达、协调、平衡各方利益的作用。这理应成为人大行使重大事项决定权的重要方向。

(三)决定草案的提出和起草。在提出决定草案的主体上,调查样本中,由政府提出的占10%;以常委会主任会议的名义提出的占63%;以人大有关委员会名义提出的占27%。而在起草决定草案的主体上,人大有关委员会起草的占60%;设立专门起草组起草的占30%;政府部门起草的占10%。可见,常委会主任会议委托有关委员会或者专门起草组起草决定草案而后以主任会议的名义提出几成惯例。

(四)调研及征求意见。在调查样本中,大多采用座谈会形式听取各方面意见,但没有一件将决定草案向社会公开征求意见。可见,立法机关在发挥和尊重公众对重大事项决策的参与作用和民主权利上步子还不够大,方式方法也沿袭传统。

(五)决定草案的审议和表决。从调查样本来看,在审议形式上既有大会审议,也有分组审议;在修改意见及其处理上,大部分直接表决通过,少数情况下有修改意见的,由相关委员会提出修改情况报告和表决稿;在审议次数安排上绝大多数一审表决通过,30项样本中有4项是二审表决通过的,且其中3件决定的审议模式与立法审议程序一致,即一审由相关委员会作决定草案说明或议案审议意见报告,二审由法制委员会作审议结果报告。

(六)决定实施情况的监督检查。6个省市中,只有上海市和浙江省明文规定对重大事项决定的实施情况进行检查。在调查样本中,对决定实施情况开展检查的占47%,形式上,听取专项工作报告的4件,委员会调研的7件,常委会检查的3件。其中天津市对决定实施情况进行监督的比较多,占到其提供样本的54%。

二、行使重大事项决定权的模式分析

分析各地对行使重大事项决定权的程序性规定和调查样本所反映的实际做法,人大常委会重大事项决定权的行使可以归纳为四种模式。

(一)自主型决定。根据党委决策或代表议案,由人大常委会主任会议或专门委员会提出重大事项决定议案;常委会会议听取和审议决定草案,并作出相关决定。这种模式在本次调查的6个省市人大常委会中运用较为广泛。

(二)批准型决定。根据党委决策,由政府提出待批准的重大事项决定议案;常委会会议听取和审议议案,并作出相关决定。政府提出的议案可以是决定草案或者方案,如果是方案,则由主任会议提出批准这个方案的决定草案。

(三)衍生型决定。由常委会在听取和审议政府专项工作报告后,根据情况作出相关决定。决定草案由相关委员会起草,以主任会议名义提出。这种模式是人大常委会在监督中衍生出来的,在监督法中可以找到依据。

(四)混合型决定。根据党委决策,由政府以建议的形式提出重大事项决定议案;由有关委员会提出审议意见报告和决定草案,或者以主任会议名义提出决定草案,常委会会议听取审议议案和决定草案,作出相关决定。这种模式运用较少。调查样本中只有上海市人大常委会《关于进一步加强节约能源工作的决定》采用此种模式。该项决定制定过程中,政府提出的是关于建议人大就加强节能工作做出决定的议案,市人大财经委提出政府议案的审议意见和决定(草案)及其起草情况的报告。

三、进一步行使好重大事项决定权的几点建议

(一)人大要增强行使重大事项决定权的主动性

与立法权、监督权相比,行使重大事项决定权作用更直接、范围更广泛、方式更灵活。如,一些社会改革措施,立法条件还不成熟,可以不要匆忙立法,而是通过重大事项决定及时加以实施和规范。然而人大作出重大事项决定的数量总体上很少。以上海为例,市十二届人大常委会期间作出的重大事项决定有18件(不包括计划预算、会议、荣誉称号等方面的决定),而同期开展的立法有81件、专项监督83项、执法检查55次。这说明我们对党委、人大和政府三者在决策体制中的定位和关系的认识有待深化。但也要看到,有的省市,尤其是没有立法权的地方人大常委会往往更多地行使重大事项决定权。因此地方人大常委会提高对行使重大事项决定权的意义和作用的认识、增强依法行使重大事项决定权的主动性是有必要的。

(二)扩大重大事项决定议题的来源

在探索通过立法对重大事项范围作进一步明确的同时,要借鉴监督法关于监督议题来源的规定,扩大重大事项决定议题的来源。特别是要把代表议案和书面意见中反映较为普遍的重大问题、人大常委会听取和审议专项报告中发现的重大问题作为决定议题的重要来源。

(三)完善程序、改进实践

1.通过议决程序确定重大事项。由于重大事项因时因地而不同,在立法中要完全明确界定和细化有难度,为此建议常委会组织对有关事项是否属于“重大事项”进行听证和表决,以期通过民主程序,使人大代表和群众意志得以确立,保障“重大事项”界定的权威性。

2.突出人大有关委员会和委员联名以及代表提出决定议案的主体地位。一方面要进一步发挥人大有关委员会和委员联名在提出决定议案上的主动权,一方面要扩大人大代表在提出重大事项决定议案上的民主权利。参照立法法关于代表联名可提出法律案的规定,建议规定代表联名可向人代会及其常委会提出决定案。

3.广泛征求公众意见。建议对涉及社会公众切身利益的重大事项,尤其要向全社会征求意见,要把重大事项听证会作为惯常形式,广泛征求民意。

4.完善决定草案审议程序。相比大会审议,分组审议更有助于各种意见的充分表达。为此借鉴全国人大和一些省市的做法,在分组审议基础上再行大会审议,并引入辩论,使意见交锋、交融。

5.加强决定实施情况监督。建立重大事项决定实施情况定期报告制度、跟踪检查制度、不作为责任追究制度,强化人大常委会重大事项决定执行的刚性。

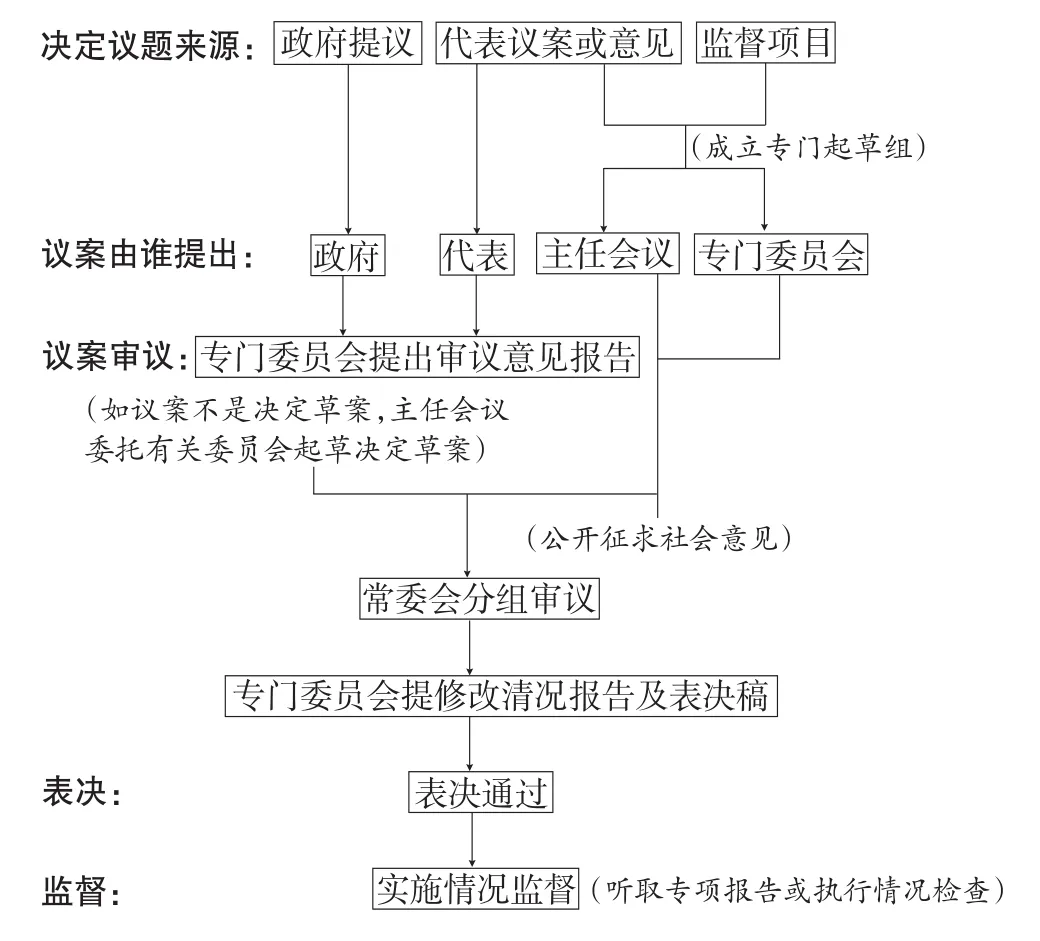

(四)优化模式

综上,提出行使重大事项决定权的优化模式(见图1)。模式突出把代表议案或意见和监督项目作为决定议题来源,建议将代表纳入提出决定议案的主体;在决定草案提请常委会审议前公开征求社会意见;常委会审议采取分组审议与大会审议相结合的方式;开展实施情况检查。

图1:地方人大常委会行使重大事项决定权优化模式

注释:

[1]问卷调查采集的部分省市重大事项决定目录(共30件)

上海市:6件

1.关于进一步加强节约能源工作的决定(2006年4月26日)

2.关于上海市贯彻《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》实施方案的修改内容的决定(2007年12月27日)

3.关于同意《上海市小城镇社会保险制度的实施方案》的决定(2003年10月10日)

4.关于上海市城镇养老保险“虚账实记”实施方案的决议(2005年9月23日)

5.关于本市促进和保障世博会筹备和举办工作的决定(2008年6月19日)

(1)信任前因。本文选取的资产负债率(apl)和营业收入(turnover)两个企业特征变量均在较高的置信水平下显著,前者与能力信任(trust_ab)负相关,后者与能力信任正相关,表明小微企业的负债率越低,营业收入越高,越有助于提升银行对企业的能力信任。

6.关于促进和保障浦东新区综合配套改革试点工作的决定(2007年4月26日)

北京市:4件

1.关于为顺利筹备和成功举办奥运会进一步加强法治环境建设的决议(2007年7月26日)

2.北京市人大常委会关于发展循环经济建设节约型城市的决议(2006年11月3日)

3.北京市人大常委会关于贯彻实施法制宣传教育第五个五年规划的决议(2006年9月15日)

4.北京市人民代表大会常务委员会关于加强人民检察院对诉讼活动的法律监督工作的决议(2008年9月25日)

天津市:11件

1.天津市人大常委会关于深入开展法制宣传教育全面推进依法治市的决议(2006年9月6日)

2.天津市人大常委会关于贯彻《全国人大常委会关于完善人民陪审员制度的决定》的决议(2005年3月25日)

3.天津市人大常委会关于进一步动员起来夺取防治非典型肺炎和经济发展双胜利的决议(2003年5月21日)

4.天津市人大常委会关于加强人民法院执行工作的决议(1999年9月20日)

5.天津市人大常委会关于继续加强食品卫生法执法检查监督的决议(1997年5月6日)

6.天津市人大常委会关于改革和完善审判方式的决议(1997年1月7日)

7.天津市人大常委会关于实施法制教育宣传第二个五年规划的决议(1991年4月15日)

8.天津市人大常委会关于将“重阳节”定为“天津市老年节”的决议(1989年6月21日)

9.天津市九届人大三次会议关于巩固和发展“全民文明礼貌月”活动成果的决议(1982年4月3日)

10.天津市人大常委会关于加强社会治安综合治理的决定(1991年6月3日)

11.天津市人大常委会关于设立“天津市环卫工人节”的决定(1997年9月9日)

江苏省:4件

1.江苏省人大常委会关于加强饮用水源地保护的决定(2008年3月22日)

2.江苏省人大常委会关于加强环境综合整治推进生态省建设的决定(2001年12月27日)

3.江苏省人大常委会关于禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的决定(2005年7月29日)

4.江苏省人大常委会关于进一步加强农村卫生工作的决定(2003年12月19日)

浙江省:3件

1.浙江省人大常委会关于加强省级预算审查监督的决定(2000年8月25日)

2.浙江省人大常委会关于建设生态省的决定(2003年6月27日)

3.浙江省人大常委会关于加强经济工作监督的决定(2000年8月25日)

深圳市:2件

1.关于进一步加强审计监督工作的决定(2007年6月12日)

2.关于加强人民法院民事执行工作若干问题的决定(2007年3月13日)