《诗经》篇题的“缩略”组构研究

2010-01-06张鹏飞

张鹏飞

(湖北师范学院文学院,湖北黄石435002)

《诗经》篇题的“缩略”组构研究

张鹏飞

(湖北师范学院文学院,湖北黄石435002)

先秦文献篇题多为“无义之题”,但《诗经》的篇题不同,其近200篇篇题是对诗句的缩略或诗意的提取,为“有义之题”,它们具有相对固定的结构、能够进行意义分析,被人们当作一个个音义结合的固定单位在口头和书面中相沿习用,它们的形成反映了一定的语言学规则和文化心理规约,可以说《诗经》篇题的形成是汉语缩略构词的早期集中表现。

《诗经》;篇题;缩略;构词

今传“十三经注疏”之《毛诗正义》列《诗经》311篇(含“六笙诗”),这些篇题表现出如下特点:(1)主要是由《诗经》相关诗句“缩合”而成,是“有义之题”而非“无义之题”,与其他先秦文献标目大不一样,不像《左传》以年纪,不像《论语》多取首二字;(2)后代文献把它们当作一个个音义结合的固定单位相沿习用,使得这些篇题在书面语言或口语中相当于一个个“词”的地位。《诗经》篇题的这种形成方式反映了汉语的一种构词方法——用俞理明等先生的理论谓之“缩略”构词。

一、《诗经》篇题的形成与类属

对于《诗经》篇题的形成,孔颖达说:“《关雎》者,诗篇之名……《金縢》云‘公乃为诗以贻王,名之曰《鸱鸮》’,然则篇名皆作者所自名。既言为诗,乃云名之,则先作诗后为名也。名篇之例,义无定准,多不过五,少才取一;或偏举两字,或全取一句;偏举则或上或下,全取则或尽或余;亦有舍其篇首撮章中之一言;或复都遗,见文假外,理以定称。黄鸟显绵蛮之貌,草虫弃喓喓之声,瓜瓞取绵绵之形,瓠叶舍番番之状,夭夭与桃名而俱举,蚩蚩从氓状而见遗,召旻、韩奕则采合上下,驺虞、权舆则并举篇末,其中踳驳不可胜论。岂古人之无常?何立名之异与?以作非一人,故名无定目。”[1]269孔颖达的这一段说解告诉我们两个信息:(1)古人为诗,大约是先作诗章,后定篇题;(2)《诗经》篇题的形成原因复杂,是因为《诗经》中的诗采自不同地方、跨越不同时代、作者不同的缘故。

基于上面的认识,对今可见的305首诗的篇题进行分类考察(“六笙诗”因其辞阙这里不加讨论):

1.原封不动采用原诗句作篇题的有53篇,约占17.38%。包括:麟之趾、殷其雷、摽有梅、江有汜、野有死麕、何彼襛矣、匏有苦叶、二子乘舟、墙有茨、君子偕老、鹑之奔奔、定之方中、君子于役、君子阳阳、扬之水(王风)、中谷有蓷、丘中有麻、叔于田、太叔于田、女曰雉鸣、有女同车、山有扶苏、东门之墠、扬之水(郑风)、出其东门、野有蔓草、东方未明、园有桃、扬之水(唐风)、有杕之杜、东门之枌、东门之池、东门之杨、防有鹊巢、隰有苌楚、皇皇者花、南有嘉鱼、南山有台、菁菁者莪、祈父、我行其野、十月之交、无将大车、瞻彼洛矣、裳裳者花、宾之初筵、渐渐之石、苕之花、何草不黄、文王有声、维天之命、昊天有成命、闵予小子。

2.根据全诗大意拟加篇题的有14篇,约占4.59%。包括:雨无正、小旻、小宛、小弁、巷伯、小明、大明、韩奕、常武、召旻、小毖、酌、賚、般。

3.由原诗句摘取一字、二字、三字、四字(分连续和不连续)构成篇题的有238篇,约占78.03%。古代语文学者在经籍文献注释中隐约地划分了四个语词类别:一嗟叹之辞,二语助之辞,三形貌之辞,四义类之辞(包括名物词、动作词、性状词)。因此由原诗句摘字成题的238篇又可分如下情况:

(1)脱落语助或嗟叹之辞,27篇:葛之覃兮—葛覃、汉之广矣—汉广(第五句)、维鹊有巢—鹊巢、于嗟乎驺虞—驺虞(第三句)、绿兮衣兮—绿衣、彼采葛兮—采葛、将仲子兮—将仲子、遵大路兮—遵大路、溱与洧—溱洧、鸡既鸣矣—鸡鸣、东方之日兮—东方之日、彼狡童兮—狡童、陟彼岵兮—陟岵、十亩之间兮—十亩之间、有杕之杜—杕杜(唐风)、彼泽之陂—泽陂、彼候人兮—候人、有杕之杜—杕杜(小雅)、蓼彼萧斯—蓼萧、有頍者弁—頍弁、有菀者柳—菀柳、彼都人士—都人士、有卷者阿—卷阿、民亦劳止—民劳、嗟嗟臣工—臣工、猗与那与—那、嗟嗟烈祖—烈祖。

(2)脱落形貌或象声之辞,60篇:肃肃兔罝—兔罝、喓喓草虫—草虫、蔽芾甘棠—甘棠、厌浥行露—行露、嚖彼小星—小星、汎彼柏舟—柏舟(邶风)、击鼓其镗—击鼓、习习谷风—谷风(邶风)、毖彼泉水—泉水、北风其凉—北风、静女其姝—静女、汎彼柏舟—柏舟(鄘风)、孑孑干旄—干旄、硕人其颀—硕人、氓之蚩蚩—氓、籊籊竹竿—竹竿、伯兮朅兮—伯兮、有狐绥绥—有狐、绵绵葛藟—葛藟、大车槛槛—大车、羔裘如濡—羔裘(郑风)、风雨凄凄—风雨、青青子衿—子衿、南山崔崔—南山、载驱薄薄—载驱、纠纠葛履—葛履、坎坎伐檀兮—伐檀、肃肃鸨羽—鸨羽、驷驖孔阜—驷驖、蒹葭苍苍—蒹葭、交交黄鸟—黄鸟(秦风)、躭彼晨风—晨风、月出皎兮—月出、羔裘逍遥—羔裘(桧风)、洌彼下泉—下泉、呦呦鹿鸣—鹿鸣、四牡騑騑—四牡、伐木丁丁—伐木、彤弓弨兮—彤弓、六月棲棲—六月、皎皎白驹—白驹、秩秩斯干—斯干、巧言如簧—巧言(第五章第三句)、习习谷风—谷风(小雅)、鼓钟将将—鼓钟、倬彼甫田—甫田(小雅)、交交桑扈—桑扈、营营青蝇—青蝇、骍骍角弓—角弓、芃芃黍苗—黍苗、幡幡瓠叶—瓠叶、芃芃棫朴—棫朴、敦彼行苇—行苇、笃公刘—公刘、菀彼桑柔—桑柔、倬彼云汉—云汉、江汉浮浮—江汉、畟畟良耜—良耜、丝衣其紑—丝衣、挞彼殷武—殷武。

(3)留存形貌或象声之辞,13篇:子之丰兮—丰、子之还兮—还、绸缪束薪—绸缪、绵蛮黄鸟—绵蛮、绵绵瓜瓞—绵、皇矣上帝—皇矣、荡荡上帝—荡、抑抑威仪—抑、崧高维岳—崧高、噫嘻成王—噫嘻、有来雝雝—雝、桓桓武王—桓(第四句)、駉駉牡马—駉。

(4)留存义类之辞,98篇:螽斯羽—螽斯、采采卷耳—卷耳、南有樛木—樛木、采采芣苢—芣苢、遵彼汝坟—汝坟、于以采蘩—采蘩、于以采苹—采苹、羔羊之皮—羔羊、燕燕于飞—燕燕、日居月渚—日月、凯风自南—凯风、雄雉于飞—雄雉、旄丘之葛兮—旄丘、出自北门—北门、新台有泚—新台、期我乎桑中—桑中(第五句)、蝃蝀在东—蝃蝀、相鼠有皮—相鼠、瞻彼淇奥—淇奥、考盘在涧—考盘、芄兰之支—芄兰、谁谓河广—河广、投我以木瓜—木瓜、缁衣之宜兮—缁衣、清人在彭—清人、褰裳涉溱—褰裳(第二句)、俟我于著乎而—著、无田甫田—甫田(齐风)、弊笱在梁—弊笱、蟋蟀在堂—蟋蟀、椒聊之实—椒聊、岂曰无衣七兮—无衣(唐风)、葛生蒙楚—葛生、小戎俴收—小戎、终南何有—终南、岂曰无衣—无衣(秦风)、曰至渭阳—渭阳(第二句)、不承权舆—权舆(第五句)、宛丘之上兮—宛丘(第二句)、衡门之下—衡门、墓门有棘—墓门、胡为乎株林—株林、庶见素冠兮—素冠、匪风发兮—匪风、蜉蝣之羽—蜉蝣、鸤鸠在桑—鸤鸠、七月流火—七月、我徂东山—东山、既破我斧—破斧、伐柯如何—伐柯、九罭之鱼—九罭、狼跋其胡—狼跋、常棣之花—常棣、我出我车—出车、鱼丽于罶—鱼丽、薄言采芑—采芑、我车既攻—车攻、鸿雁于飞—鸿雁、庭燎之光—庭燎(第三句)、鹤鸣于九皐—鹤鸣、谁谓无羊—无羊、彼何人斯—何人斯、陟彼北山—北山、信彼南山—信南山、大田多稼—大田、鸳鸯于飞—鸳鸯、间关车之舝兮—车舝、鱼在在藻—鱼藻、终朝采绿—采绿、隰桑有阿—隰桑、白华菅兮—白华(小雅)、文王在上—文王、瞻彼旱麓—旱麓、思齐大任—思齐、经始灵台—灵台、厥初生民—生民、既醉以酒—既醉、凫鹥在泾—凫鹥、假乐君子—假乐、泂酌彼行潦—泂酌、上帝板板—板、天生烝民—烝民、瞻卬昊天—瞻卬、於穆清庙—清庙、天作高山—天作、时迈其邦—时迈、执兢武王—执兢、思文后稷—思文、振鹭于飞—振鹭、丰年多黍多稌—丰年、潜有多鱼—潜(第二句)、于皇武王—武、访予落止—访落、思乐泮水—泮水、閟宫有侐—閟宫、天命玄鸟—玄鸟、长发其祥—长发(第二句)。

(5)形貌义类兼取,12篇:关关雎鸠—关雎、桃之夭夭—桃夭、彼黍离离—黍离、有兔爰爰—兔爰、庐令令—庐令、彼汾沮洳—汾沮洳、有车鄰鄰—车鄰、湛湛露斯—湛露、沔彼流水—沔水、节彼南山—节南山、蓼蓼者莪—蓼莪、楚楚者茨—楚茨。

(6)重叠取一者,13篇:式微式微—式微、简兮简兮—简兮、载驰载驰—载驰、萚兮萚兮—萚兮、硕鼠硕鼠—硕鼠、采苓采苓—采苓、鸱鸮鸱鸮—鸱鸮、黄鸟黄鸟—黄鸟(小雅)、采菽采菽—采菽、有瞽有瞽—有瞽、有客有客—有客、敬之敬之—敬之、有駜有駜—有駜。

(7)并列取一者,7篇:山有枢隰有榆—山有枢、羔裘豹祛—羔裘(唐风)、吉日维戊—吉日、小东大东—大东(第九句/第二章)、四月维夏—四月、我将我享—我将、载芟载柞—载芟。

(8)偏取首二字,8篇:终风且暴—终风、猗嗟昌兮—猗嗟、天保定尔—天保、正月繁霜—正月、下武维周—下武、维清缉熙—维清、烈文辟公—烈文、载见辟王—载见。

需要说明的是:(1)上述分类是相对的,恰如孔颖达所说:《诗经》名篇“踳驳不可胜论”,因为“作非一人”;(2)这里是从古汉语语境语义出发来做划分的,例如“伯兮朅兮”,看似联合结构,其实不然,毛传:“伯,州伯;朅,武貌。”

由上可见,《诗经》篇题的形成不是简单的“掐头去尾”,而是有着某些潜在的组构规则,特别是《诗经》有13篇篇题不是取自该诗首句而是取自该诗第二、第三、第五甚至第九句(见上文小括号标示),还有根据诗意拟加的14篇篇题,都说明《诗经》篇题的形成是战国至秦汉时期的语言文献学者有意为之,因而应该含有可以缕析的潜规则。

二、《诗经》篇题“缩略”组构例析

俞理明先生在《汉语缩略研究》一书中指出:“缩略是表意固定、高频使用的多音词、词组,在整体意义不变的前提下,出于表达上的需要,截取其中部分形式凑合成一个结构残损的新形式,把它作为一个话语基本单位在句中使用。”[2]31

这里,我们不妨把缩略的对象从“多音词、词组”延展到“句子”甚至句群,可以这样推演一下:对“表意固定、高频使用”的“意义单位”(多音词、词组、句子、句群等),在整体意义不变的前提下,根据表达上的需要,撮取其中部分形式凝结成一个结构简约的新形式的做法叫做“缩略”。此理论的核心精神可以概括为两点:(1)新形式的内容约略等于原形式的内容,即新形式在意义上具有可还原性;(2)新形式在结构上语法化或者说词汇化。

基于以上推演的理论,《诗经》大部分篇题的形成遵循的是“缩略”组构规则,即《诗经》篇题多是由诗句缩略而成的词或短语。那么,《诗经》篇题哪些属于“缩略”、哪些不属于“缩略”呢?很明显,第一大类和第二大类不属于“缩略”;至于第三大类需要具体分析。

(1)“脱落语助或嗟叹之辞”类,新形式与原形式在意义上没有改变、在结构上词汇化,属于典型的“缩略”。如:

[葛之覃兮—葛覃]新形式和原形式在意义上都是“葛生长藤条蔓延”,新形式省去虚词部分(语助之辞)后在意义上可以还原;而“葛覃”词汇化,为主谓结构。后人因诗意和诗序的说解把“葛覃”引申指女子待字闺中。

[有頍者弁——頍弁]毛传:“頍,弁貌。”后以“頍弁”指冠冕。頍弁,偏正结构。

[彼狡童兮——狡童]本指姣美的少年。《诗·郑风·山有扶苏》有“不见子充,乃见狡童”,孔颖达疏:“狡童,谓狡好之童。”而《诗·郑风·狡童》篇“彼狡童兮”是讥刺公子忽。后以“狡童”借指壮狡昏乱的国君。狡童,偏正结构。

[彼候人兮—候人]毛传:“候人,道路送宾客者。”“候人”与“彼候人兮”在意义上无别;“候人”,偏正结构。

由上举各例可以申述一点:无论是连续(彼候人兮—候人)还是不连续(葛之覃兮—葛覃)地摘取诗句中的核心语素构成篇题,只要新形式与原形式在意义上没有改变、新形式在结构上词汇化,就是缩略。

(2)“脱落形貌或象声之辞”类,也可以看作是缩略。例如:

[喓喓草虫—草虫]毛传:“喓喓,声也;草虫,常羊也(昆虫,大小长短如蝗而青)。”这里脱落象声词,留存名物词,读者可以联想还原到《诗经》语境;“草虫”,偏正结构。

[肃肃兔罝——兔罝]捕兔的网;偏正结构。朱熹《诗集传》:“肃肃,整饬貌。”至于后人以“兔罝”指在野之贤人或武臣,那是因《诗序》和诗中字句辗转引申使然。

[泛彼柏舟—柏舟]毛传:“泛,泛流貌;柏,木所以宜为舟也。”这里省去了形貌之辞“泛”,留存名物之辞,读者可通过联想进行意义还原;“柏舟”,偏正结构。

[月出皎兮—月出]毛传:“皎,月光也。”这里省略了表月亮形貌的“皎”,留存名物词“月”和动词“出”,即便不通过联想还原,仅凭常识可知月亮出来应是明亮皎洁;“月出”,主谓结构。

(3)“留存形貌或象声之辞”类,作为篇题的新形式只是摘取原形式中表形貌起修饰作用的部分或象声词,其意义难还原,虽然新形式倾向于一个词,我们仍然认定它们不属于缩略。如:

[绸缪束薪—绸缪]毛传:“绸缪犹缠绵也。”孔疏:“毛以为:绸缪,犹缠绵束薪之貌。”单看“绸缪”二字,可以状“束薪”、可以状阴雨,易生歧义,在意义上难以还原到原诗句,因此严格地讲不属缩略。

[绵蛮黄鸟—绵蛮]《诗集传》:“绵蛮,鸟声。”“绵蛮”作为拟声词,可以状多种鸟鸣声,难以还原到仅指黄鸟的鸣叫声,非缩略组构。

(4)“留存义类之辞”类,这一类别比较复杂,但总起来说留存作篇题的部分——义类之辞——无论是名物词、动作词、性状词,还是名物与动作、名物与性状合取,都可以还原出原诗句的意义来,不过,这种还原需要一定的条件:或联想,或语境。也就是说通过联想或联系,把留存的部分还原到相应的诗句语境中去,它们马上就鲜活起来,意义就完备起来。而且,此类《诗经》篇题也各自都有一个明晰的词汇结构。如:

[采采卷耳—卷耳]毛传:“采采,事采之也;卷耳,苓耳也。”采,是动词;卷耳,名物词;这里只留存名物词卷耳舍弃了动词,接受者只要联想《诗经》语境,就会补出原有的意义来;“卷耳”,偏正结构。

[燕燕于飞—燕燕、雄雉于飞—雄雉、鸿雁于飞—鸿雁]于,动词,往。燕燕,毛传:“鳦也”,名物词。雄雉,雄,雄性,性状词;雉,野鸡,名物词。鸿雁,毛传:“大曰鸿,小曰雁。”“燕燕”是留存名物词,“雄雉”是留存性状词和名物词,“鸿雁”是留存名物词;就是不进入诗句语境还原,常识告诉我们燕子、野鸡、鸿雁都是飞禽;而燕燕是叠音单纯词,雄雉是偏正复合词,至于鸿雁在《诗经》语境中是并列结构,今天为偏义复合词。

[狼跋其胡—狼跋]毛传:“跋,躐(踩、踏)……老狼有胡,进则躐其胡,退则跲(绊倒)其尾。”由“狼跋其胡”到“狼跋”,留存主体名物词“狼”和动词“跋”,通过联想还原可以回溯到诗句原义;“狼跋”,主谓结构。

(5)“形貌义类兼取”类,摘取的部分保有原形式的主要内容,意义基本没有改变,新的形式也可进行结构分析。如:

[关关雎鸠—关雎]毛传:“关关,和声也;雎鸠,王雎也。”“关关”是鸟儿呼叫应和之声,拟声之辞,单音与多音无意义分别,可以是一只鸟呼叫“关”另一只鸟和鸣“关”,也可以是一只鸟呼叫“关关”另一只鸟和鸣“关关”;“雎鸠”又名“王雎”,呼之为“雎”鸟儿何尝不可?合取成篇题的“关雎”为状中结构。

[桃之夭夭—桃夭]《诗集传》:“桃,木名……夭夭,少好之貌。”桃夭,合取义类词“桃”和状貌词“夭”成中补结构。《桃夭》篇赞美男女婚姻以时、室家之好;后因以指婚嫁。

[彼黍离离—黍离]《诗集传》:“黍,谷名……离离,垂貌。”黍离,合取义类词“黍”和形貌词“离”成中补结构。后因诗意和《诗序》的说解用作感慨亡国之词。

[有车鄰鄰—车鄰]毛传:“鄰鄰,众车声也。”“车鄰”,中补结构。

(6)“重叠取一者”类,诗句是由某个词或短语重叠一次构成,篇题截取这个词或短语,新、旧形式在意义上没有变化。如:

[式微式微—式微]郑笺:“式微式微者,微乎微者也……式,发声也。”由“式微”到“式微式微”同一语重唱一次意义没有增加,由“式微式微”到“式微”意义没有减少;“式微”,状中结构。

[硕鼠硕鼠—硕鼠]硕鼠,大老鼠,偏正结构。

(7)“并列取一者”类,由于新形式只相当于原来形式的一半,意义很不完备,难以还原到原有形式,因而此类严格地讲不属于缩略。如“山有枢隰有榆—山有枢”:高山上长有枢、低地上长有榆,一高山一低地,一枢一榆,互不蕴含,省了此难以想到彼,故此类不属缩略。

(8)“偏取首二字”类,因为是机械地“掐头”,意义缺损严重,极难还原,不属于缩略。如“终风且暴—终风”:据王引之《经传诗词》解“终”作“既”,“终X且X”即“既……又……”,则偏取首二字“终风”没有完备的意义,更甭说新形式与旧形式在意义上没有改变了,这种机械地“掐头”不属缩略。

如上所述,检验一个新生形式相对于旧形式而言是不是缩略,不仅要考察其意义是否具有可还原性,还要看新生形式是否具有相对凝结可以分析的固定结构,另外新形式作为一个词汇化的语言单位应被后人广泛使用。通过以上例析,可以归纳出缩略后的《诗经》篇题的大致结构类型:偏正式(定中或状中)、主谓式、并列式、动宾式、补充式等。也有一些是单纯词,如:螽斯、芣苢、螮蝀、蟋蟀、蜉蝣、鸤鸠、鸱鸮等。

当然,还有一部分《诗经》篇题不好从结构上加以分析,原因正如俞理明先生所言:“用一个残缺形式来表示一个完整形式,这说明缩略过程中,词语是以一个词语整体为基础,抽取部分代表形式组合成词,而不是选取部分词素组合成词。因此,用常规结构方式对缩略形式的内部结构和组成提出要求,常常是无效的。”[2]35

三、《诗经》篇题“缩略”组构规则探讨

通过对《诗经》篇题的分类、“缩略”组构例析,我们可以试着归纳出几点潜在的语言、文化规则:

1.简约。孔子说:“辞达而已矣。”语言表达、信息传递,讲求“经济原则”,能省则省、不能省则留,用作篇题尤其要简约,这便是《诗经》篇题“缩略”组构的直接原因。

再者,上古诗、乐、舞三位一体,《诗》原本是和乐、伴舞的歌词,为了合韵律、合节拍,多采用四言格局,所以在诗句中必然有很多“衬字”甚至“衬词”,这就为《诗经》篇题“缩略”留下了缝隙和空间;称引《诗》的人们便可以像挤吸水海绵一样挤去存留在诗句中起润饰作用的“水分”(衬字等),留取可以指代诗句甚至诗篇的“主干”部分。《诗经》诗句因服务于歌舞而松散,《诗经》篇题因要称说得方便而简约紧凑。

2.意合。意合(parataxis)和形合(hypotaxis)是王力先生在《中国语法理论》一书中提出的两个概念。“意合”是指依靠意义,即依靠语言内在的逻辑语义联系组织语言单位的手段;“形合”则是依靠语法形式(包括词缀、词形变化、衔接手段等)将语言符号缀合成整体的语言组织手段。王力先生指出:“中国语里多用意合法,联结成分并非必需;西方多用形合法,联结成分在大多数情形下是不可缺少的。”[3]468~472

《诗经》篇题的形成显著表现出汉语组构的意合而非形合的特点。《诗经》通过缩略形成的篇题总是有一个相对明白的意义,而不是简单的掐头去尾、更不是随意拉两个音节配伍。这反映的是汉语不同于印欧语的组构特点。遵循汉语“意合”的规则组构而成的每一个《诗经》篇题在意义上都具有自足性、可诠释性、可还原性。

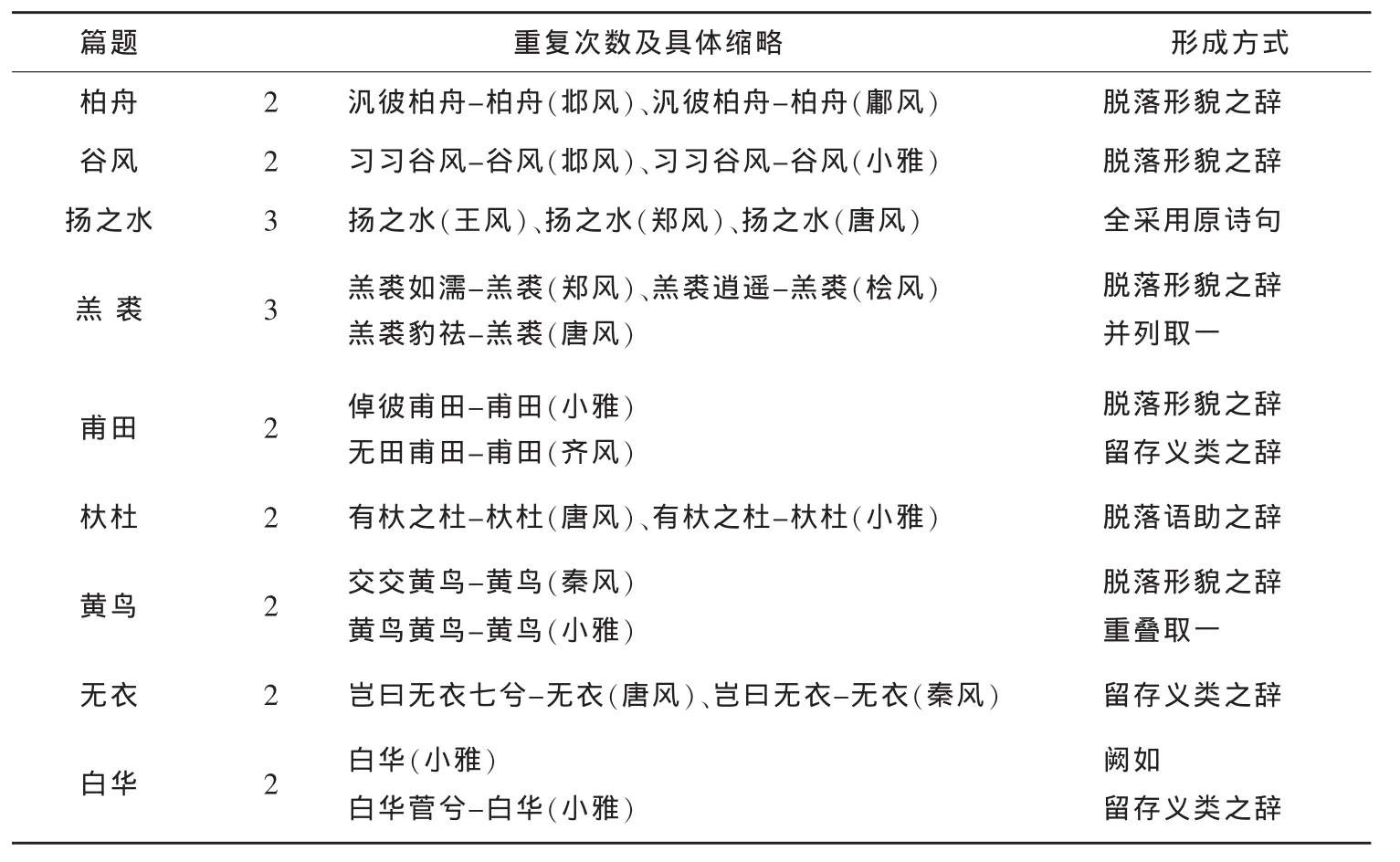

3.类化。从前面的分类我们发现,《诗经》虽然“作非一人”、成非一时,但其篇题的拟定冥冥之中似有共通之规约。特别有趣的是,《诗经》有9个同名篇题(共计20篇),它们之所以相同,今天看来其形成似乎采用了相同的组构规则,详见表1。

(表1) 《诗经》同名篇题组构规则

可见,无论是作诗者在写好诗后拟题,还是语文学者在整理文献时拟题,都不约而同地遵循了同样的规则——同类结构的诗句缩略作篇题时也采用同样的规则。我们把这叫做“类化”。

4.语法化(词汇化)。这里的语法化是说《诗经》篇题力图有一个相对固定的结构。正如本文第二部分所举例分析的那样,由《诗经》诗句缩略构成篇题的语言单位力图是一个词或短语,大多数篇题不仅有相对完整而明确的意义,而且有着比较固定可以分析的结构。

5.映射交际背景。《诗经》篇题的形成也映射着古人言语交际的文化背景。俞理明先生说:“缩略以特定范围人们的语言经验为依托。”《诗经》在孔子时代,被推崇为进行礼仪教化、外交辞令的宝典,“不学‘诗’,无以言”。可以说在孔子时代读书人是人人熟习《诗》的,也就是说人人都具备了《诗》的语言经验,在这种经验下,无论谁提到哪个诗句,接受信息者都会还原到相应的诗章;同理,无论谁提到哪个诗句的一部分——缩略形式,接受信息者都会还原到相应的诗句。从这一点来讲,《诗经》篇题的构成反映出了缩略构词的社会交际背景。

四、结语

《诗经》篇题,原封不动采用原诗句、根据全诗大意拟加、留存形貌之辞、并列取一、偏取首二字作篇题的共计约100来篇,除去这百余篇外,其他将近200篇篇题都是采用缩略的办法构成的,其数量不可谓不大,因而我们说《诗经》篇题的形成是汉语缩略构词的一个早期范式。

“缩略”构词产出的语言单位一般不产生“新义”——它只是合取或提取原有短语、句子、句群的一部分或主要意义缩略而成,在词汇家族中,它只表现为形式的增加;不过现当代无论汉语还是英语都大量出现了“缩略”而成的相当于词汇的语言使用单位,使得“缩略”构词成了今天研究语言构词法的一个不可回避的事实。大量通过“缩略”形成的语言单位,在口语或书面语语用中起着相当于“词”的功能地位,已然成了一个个形式固定的音义结合的独立运用的词。

实际上,汉语语用中由一句诗、一个句子“缩略”构出新词的现象,不仅反映在《诗经》篇题上,而且反映在其他的先秦文献上,比如《尚书·君陈》“友于兄弟”脱落为“友于”表示兄弟友爱之义,在后人书面语中广泛使用,王力先生等稳妥地称之为“仂语化”,今天我们可以前进一步称之为“缩略”构词。

“缩略语”有的学者称之为“简称”。吕叔湘先生说:“一般称为‘简称’的那种组合,其地位也是介乎词和短语之间。从意义方面看,简称代表全称,是词组性质,可是从形式方面看,简称不同于全称,更像一个词。”[4]22并进一步说明:“在词和短语的划分上,语法原则和词汇原则有时有矛盾。语法原则强调的是这个组合不容易拆开,它的组成部分不能随意扩展。词汇原则强调的是这个组合不太长,有比较统一的意义。如果能用不同的名称来称呼‘语法的词’和‘词汇的词’,这个矛盾就解决了……”[4]26郭良夫先生讲:“缩略的词组叫缩略语,这些形式普遍长久地使用,可能转化为一般的词语。”[5]那么,我们不妨把由诗句缩略而成的《诗经》篇题形式叫做“语用词”。

总之,《诗经》篇题有着明确的形式、特定的内容,它们的形成反映了汉语缩略构词的早期雏形,虽然还没有规范统一的标准,不像现代“缩略词”的构成那样具有严整的规则、整饬的形式,但是它们对我们进行汉语构词法研究具有启迪作用。

[1]毛亨.毛诗正义[M].郑玄,笺,孔颖达,疏.上海:上海古籍出版社,1997.

[2]俞理明.汉语缩略研究——缩略:语言符号的再符号化[M].成都:巴蜀书社,2005.

[3]王力.中国语法理论[M].济南:山东教育出版社,1984.

[4]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,2005.

[5]郭良夫.论缩略[J].中国语文,1982,(2).

H146.1

A

1001-4799(2010)03-0051-06

2009-10-06

张鹏飞(1975-),男,湖北竹山人,湖北师范学院文学院讲师,文学博士。

熊显长]