两周时期东江流域及其南部的商品交换活动

2009-12-29赵善德孙剑侠

中国市场 2009年48期

[摘要]本文主要利用考古资料研究两周时期东江流域及其南部的商品交换活动。指出博罗横岭山存在一个相当-规模的聚落群,其部分居民在附近烧制陶器和制作青铜器,部分居民到更远的梅花墩或银岗去烧制陶器和原始瓷器,这些产品中的部分供给环珠江口地区。并交换回玉器;而交换的主动一方为横岭山聚落群。这就利用考古资料追溯了岭南文化重商性之本源。

[关键词]两周时期;东江流域及其南部;青铜器;陶瓷器;商品交换

[中图分类号]K231

[文献标识码]A

[文章编号]1005—6432(2009)48—0034—06

本文主要利用横岭山墓地及其相关的考古资料,研究两周时期东江流域及其南部的商品交换活动,以揭示岭南文化的重商性之本源。

1 横岭山墓地基本情况

横岭山墓地位于博罗县东南部,即县城罗阳镇东北约2公里处、高于周围农田10多米的相对独立的山岗上。

在8500多平方米的发掘范围内,共清理商周时期墓葬302座,其中,有随葬品的224座,能够归入期别的214座,按西周穆王及其前王为西周早期和通行的战国肇始年代,又据《夏商周断代工程》(简本)的年表,制作表1。

表1涉及可分期的214座商周墓葬,共计随葬品866件(报告中存疑的6件统计在内,但由墓葬填土排除的4件未计算在内),均值为4.05件/墓。

现代正常的死亡率都在10%以下(中国2007年为6.93%);将西周至春秋时期的战争和健康等因素都考虑进去,假设当时的死亡率为10‰;并按已清理的墓地的实际数据计算,制作表2。

因为横岭山人群可能使用几个墓地;同时即使只有一个墓地也不一定已被全部揭露;实际上我们也没有把无随葬品及未可分期的墓葬加入统计。所以表2的常住人口数量不符合实际,但却表明聚落人口逐渐增加,稳定发展。进而说明,利用横岭山墓地的材料研究人群的社会情况是可信的。

发掘报告中分5类介绍的出土物数量为906件,而可分期的214座商周墓葬中随葬品共866件,占95.6%。即言,报告所述随葬品基本上是商周墓葬的随葬品。在这906件器物中,陶器523件占57.7%;青铜器122件占13.5%;原始瓷器111件占12.3%;95件玉器占10.5%;均为砺石的石器55件占6.0%。下面逐类讨论这些随葬品。

2 横岭山墓葬随葬品分析

2.1青铜器和砺石

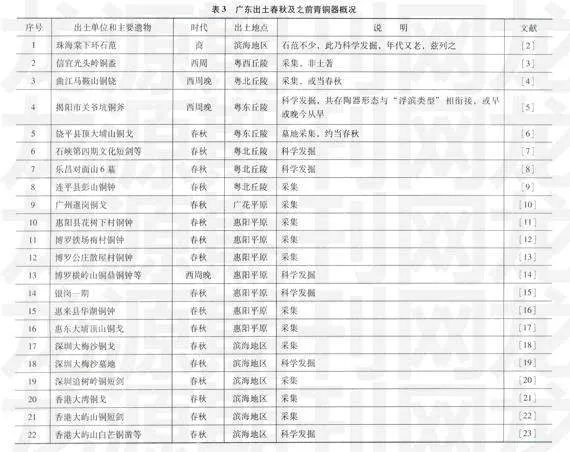

墓地出土的122件青铜器,集中于第三期和第四期。第三期有16座墓共出土35件,第四期有19座墓共出土74件。重器有甬钟和鼎1,武器类戈、矛、短剑和镞39件,以及其他日常用器斧和刮刀等。科技史学者对第三期182号墓的2件镞、2件甬钟、1件斧,和其他堆积单位出土的1件斧、1件戈、l件镞共8件青铜器,进行检验研究。结果是:2件甬钟含有高锡,并存在锡的反偏析现象;1件镞含铅较高,并存在铅的偏析现象;从成分和金相组织来看,青铜器的生产与同时期中原地区相比,不够规范,具有特殊性,反映了当地生产的特点。而且考察青铜器的形制和纹饰,也可认为这些青铜器乃岭南土著产品。可见西周至春秋时期的横岭山,除了能够铸造难度较高的甬钟和鼎之外,其他日用青铜器也较普及而数量较多。再参考表3,出土春秋时期青铜器的地点首先集中在惠阳平原;其次是珠三角虎门以东的滨海地区、粤北丘陵和粤东丘陵;其他地方难得一见。并且,在确认为岭南土著的青铜器中,惠阳平原较多出土钟鼎重器,其他地方乃武器或日常用器类(图1)。

出土55件砺石,占6.0%,这相对于大多数的古代墓地来说,数量多,比例高。这些砺石出于24座墓葬,其中16座墓与青铜器伴出,15座墓不伴出,3座墓仅出1件砺石,这种几乎一半的砺石与青铜器伴出,或表明砺石与青铜器的制作或使用关系密切。进而言之,横岭山的现实社会中,有一定数量和比例的人与青铜器的制作或使用关系密切。

综合之或可认为,在春秋时期的横岭山是岭南的青铜器生产重地。

2.2陶器和原始瓷器

在可分期的214座商周墓葬中,只有23座未出陶器,可见陶器出土频率最高,数量最多。就功能言,有炊煮用的釜和罐,储藏用的瓮和罐,盛物用的瓿和簋,盛端食物用的豆,水(或酒)器罍、壶、尊、盆、杯以及纺轮等。其中储藏或炊煮用的罐达189件,盛端食物用的豆184件,是最多的两种。就陶系言有泥质和夹砂两系,泥质陶为大宗;泥质陶有软硬之分,硬者莫摩氏硬度为5~7,击之有清脆声。

原始瓷器集中出土于第三期和第四期,共111件。第三期共有墓葬70座,33座墓随葬53件;第四期墓葬112座,30座墓随葬46件。也是出土频率较高、数量较多的器物品种。

在横岭山遗址周边,出土一定数量、形态相似的同类陶器和原始瓷器的商周遗存有博罗圆洲梅花墩窑址遗存、饶平浮滨类型遗存和深圳屋背岭遗存。因此资料整理人邀请了陶瓷科技学者参与研究。他们选择横岭山各个期别的43个陶器和原始瓷样本、上述3处遗址原始瓷样本各3个,并在梅花墩窑址附近、文化层和窑墙分别各采集土样1个,将从中获得的化学组成、物相组成和相关物理性能的数据,进行多元统计分析。

关于陶器的结论是:

它们的化学组成模式同我国其他各地的相比具有明显的差异性,即在原料选择方面,很可能用一种含高铝的铝石型黏土,不过越晚的铝含量越低而更有利于制品的成型和烧制,但微量元素组成却保持相对稳定。它们的烧成温度,第一期的有些低于900℃,第二期的部分已接近1200℃,到了第三、四期以后,部分印纹硬陶和原始瓷样品的烧成温度已达到了1250℃左右,在这些样品中我们不仅发现了较多的莫来石、方石英晶体,而且产生了一定数量的玻璃相,这都是瓷器或瓷器原始形态胎体的典型特征之一,因此烧成温度的改进为该地区陶器的发展和原始瓷的出现提供了必要的技术条件。

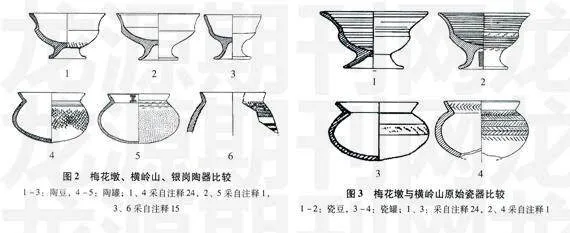

虽然尚未在横岭山墓地附近发现窑址,但根据陶瓷科学技术的研究成果,以及陶器出土的频率高、数量多、种类繁杂、陶土特殊、质量上乘等理由,仍然可以说,包括最常见的硬陶罐和硬陶豆在内,横岭山出土的陶器是本土生产的(图2)。

关于原始瓷器的结论:

横岭山个别的黑青釉原始瓷因子载荷图上的点与饶平的浮滨类型的聚集在一起,与梅花墩的有相当的差异性。此外,它们与饶平地区大量出土的黑青釉原始瓷样品,不仅在釉色上,而且在釉的组成上也一致;而在梅花墩窑址也没有找到黑青釉的样品。说明两地的黑青釉原始瓷应属于同一类产品;在饶平烧制的可能性较大。

深圳屋背岭样本的硅铝比为6:7,明显高于广东博罗横岭山、梅花墩、饶平的样品(3:5),差异性较大。可以推测两种原始瓷样本不属于同一个产地。屋背岭者,一般属于战国至西汉前期。

横岭山墓地出土的即大多数的原始瓷器样本点和梅花墩的聚集在一起,说明其组成的类似性。实际上,横岭山和梅花墩在地理位置上也非常接近(直线距离约20公里),因此梅花墩窑址应是这些原始瓷的产地之一。

广东陶瓷同我国南方其他地区的陶瓷最明显的区别是:其他地区由陶到瓷的演变发展主要是胎中氧化硅含量逐渐增多,作为助溶剂的氧化铁、氧化钙、氧化镁等减少,而氧化铝含量变化不大等主要特点;而横岭山墓地出土陶瓷样品组成中变化最大的是氧化铝含量逐渐降低,这是我国南方未曾发现的现象。

陶瓷科技学者的结论可简化为,第一期个别的黑青釉原始瓷器是饶平生产的;屋背岭的原始瓷器与横岭山无关;横岭山出土的最大量的豆等原始瓷器,是梅花墩窑址生产的;豆等原始瓷器(包括横岭山的硬陶)的铝含量偏高(均值为26.84%)。

下面分析考古学方面的证据以说明横岭山出土的最大量的豆等原始瓷器,是梅花墩窑址生产的。

第一,横岭山与梅花墩同出豆等原始瓷器,但调查和发掘横岭山墓地周围的山岗,未发现窑址;而梅花墩窑址却是当时最先进的龙窑。虽然,分析横岭山的硬陶可知,“当地的古代陶工们在窑炉的改进烧成温度的提高方面同样获得了重大的技术突破。”但是,“在当时古代陶工们还无法意识到或者说还没有掌握有效的除铁方法的前提下,这种差异(引者注:指硬陶含铁量高,16个样本的均比例为5.61%;原始瓷器含铁量低,12个样本的均比例为2.58%)以及我们所看到的这种原始瓷器样本组成的稳定性都说明了这类样品的原料选择和处理已有别于这批样品中的陶器样品。这是原始瓷烧制成功的一个标志性的变化,因此烧制后的胎质外观上也比较白。”这样,我们就理解了,横岭山的窑工虽然能够烧制质量颇高的硬陶,但未能选择和处理好低含铁量的原料,烧制不了原始瓷器,仍需与梅花墩人交换原始瓷器。

第二,横岭山人利用自己生产的青铜器交换梅花墩人的原始瓷器。“由于瓷釉的不透水性,赋予了原始瓷器一种以前陶器不能胜任的饮器功用”,因此,“原始瓷器的出现在某种意义上替代了青铜器的许多功用”,所以,它是春秋时期的高级产品。而横岭山乃当时的青铜器生产重地,人们不可能拿陶器与梅花墩的原始瓷器进行交换,而只能是拿档次相当的非同类产品青铜器与之交换。而横岭山墓地的原始瓷器,虽然出土频率较高、数量较多,但它的品种比较单调(总量111件中,豆占105件,其余6件为罐2以及盘、钵、杯、尊各1),也折射出它是交换来的特点(图3)。

第三,文化遗存反映出,梅花墩及其附近的银岗窑场形成专门化的生产模式,其产品用于交换。银岗窑场位于梅花墩东面约8公里处,这里的7个小山岗面积近10万平方米。其中的5个小山岗上布满陶片。现已发掘了4座龙窑窑址,最长的一座长10米多。未发掘的几个山岗旁边,大片大片的陶片俯拾即是。

银岗第一次发掘时,我们曾对7个山岗之外的山麓与平地做过调查,未发现其他遗存。也就是说,窑场并非农业聚落居民为烧造自用陶瓷而建的。遗存可分两大期。第一期约西周晚至春秋,遗存较单薄,不是鼎盛时期。第二期为战国时期,生产规模急剧扩大。遗物有陶、铜、铁、石器四种。陶器除了常见的生活用器外,还有建筑材料筒瓦、板瓦和瓦当,以及制陶用具和动物模型等。铜器数量不多。铁器实际占相当比例,但多已锈朽,并出有斧和锸等重要工具。石器仅见网坠、砺石和石饼三类。分析之,并非农业聚落——斧用来修劈烧窑的木柴,窑场必备;锸用于取陶土,比其他任何工具都便利。恰如梅花墩窑址(鼎盛期仅限于西周晚至春秋)一样,银岗窑场从开始至鼎盛至最后终结,突然而至。这暗示着,随着陶土和燃料的日渐稀缺,人们每隔一段时间便要搬迁到另一地方去重建新窑场。因此可推测,银岗窑场与梅花墩窑址,以及位于梅花墩西北约10公里处西瓜岭2座战国早、中期的龙窑,三者具有时间上的替代性。这三处窑址均位于东江北岸惠阳平原上,这里有29条支流由北向东南注入横贯西流的东江干流,实乃河涌纵横,便利于产品交换。例如,银岗窑场即面对东江,并有一条一级支流可直通东江。我们在离窑场约500米处、20世纪60年代,修建的一个电力排灌站水闸两侧,也发现了大量的、成堆的战国陶片(图4)。

2.3玉器

横岭山墓地共出土玉器95件,有玉管11件、玉块72件、水晶珏12件。在《报告·归人具体期段组的206座墓葬典型器物数量分布情况表》中,共登记玉器94件(不可划分期别的墓260仅出1件c型玉块)。第二期(之前无玉器)有玉管11件、玉块8件;第三期有玉块57件分布于7座墓中,水晶块10件分布于4座墓中;第四期仅有玉块8件分布于7座墓中。可见,横岭山的玉器,其一,数量少;其二,集中出土于第二期和第三期,第四期已是偶见;其三,出土频率低,如第三期数量最多,但也只在10座墓中随葬,墓225便出土了17件玉和1件水晶块。易言之,在西周时期喜好和拥有玉器的人极少,春秋时期更少。地质工作者参与了横岭山墓地玉石资料的研究,他们认为,博罗同环珠江口地区出土的商周时期玉器在材质上非常接近,都是以石英质玉石和水晶为主,尚未在博罗附近发掘到商周时期的玉器作坊遗址的情况下,可以初步认为横岭山墓地出土的块饰有较大可能是来自环珠江口地区的玉器作坊。综合之可说,这些块饰来自环珠江口地区也有一定道理。

鉴于在今沿海和海岛均发现有梅花墩或银岗或西瓜岭的产品。例如,香港南丫岛大湾遗址的原始瓷豆以及深圳的叠石山、大梅沙、鹤地山、九祥山和铁公坑,珠海大陆的金鼎外沙、沙煲地和鸡山,珠海外伶仃岛石涌湾等遗址的陶罐或陶豆的残片。我们有理由相信,对于来自环珠江口地区的玉器,一方面,横岭山人群可能利用他们的青铜器与之交换(参阅表3以及上文所论及的惠阳平原较多出土钟鼎重器,其他地方乃武器或日常用器类);同时也可能与梅花墩和银岗等人群一起,利用陶器和原始瓷器与之交换。

3 结论

第一,虽然横岭山陶器的生产水平颇高,但仍未掌握有效的除铁方法,烧制不了原始瓷器;相反,梅花墩却能利用当时最先进的龙窑生产原始瓷器。横岭山青铜器的出土频率颇高,数量较多,并出有鼎和钟等土著重器,乃两周岭南青铜器的生产重地;梅花墩窑址和银岗窑场均已形成专门化的生产模式,其产品用于交换,乃原始瓷器的生产重地,但它也出有零星的青铜器。因此可认为,横岭山以青铜器交换梅花墩的原始瓷器。

第二,横岭山也出土较少数量的玉器,但未见玉器作坊。环珠江口地区,出土较少数量的常见青铜器;既出土相当数量的、与横岭山材质相同、形态相似的玉器,又有玉器作坊被发现。因此可认为,横岭山以青铜器交换环珠江口地区的玉器。

第三,惠阳平原两周诸遗址所见的陶器,其质量已达到瓷器的临界水平,产量颇高;而且梅花墩窑址和银岗窑场均已形成专门化的生产模式,其产品用于交换。环珠江口地区乃至现在的海岛上,却零星地出土与之同时、形态相似的同类陶器。因此可认为,环珠江口地区的陶器由惠阳平原供给。

第四,如果说上述三点仅属“文化现象”,那么,下面试图以宏观聚落形态①的视角去考察梅花墩窑址、银岗窑场、横岭山遗址和环珠江口诸遗存,所蕴涵的社会经济关系:根据上文的分析,梅花墩窑址和银岗窑场均已形成专门化的生产模式,其产品用于交换;两处窑场相继繁荣,具有时间上的替代性,这或许是生产原料的日渐匮乏,必须较频繁地更换窑场场地;其附近也未发现农业聚落;在目前尚未在更邻近于此地发现较大的农业聚落的情况下,而它们又与横岭山各自相隔约10公里、均出土同时同质同类同形态的文化遗存;等等。故可推测,使用横岭山墓地的居民,组成了一个相当规模的聚落群,他们除了经营农业之外;还有部分居民在横岭山附近烧制陶器和制作青铜器;可能是横岭山附近缺乏低铝黏土,部分居民则到更远一些的梅花墩或银岗去烧制陶器和原始瓷器;这些产品中的部分供给环珠江口地区,并交换回当地的特色产品玉器。若此,惠阳平原与环珠江口地区便形成了一个宏观聚落形态中的经济圈。不过,由于惠阳平原的产品既拥有诸如青铜器这种借助原始宗教以维护社会秩序的表征物,又拥有诸如陶瓷器这种生计中不可或缺的实用物,交换的主动一方应在惠阳平原聚落群。

有言岭南文化具有“重商性”之特征,我们便利用考古资料比较具体地追溯了两周的东江流域乃其本源所在。

[作者简介]赵善德(1954—),男,海南文昌人,暨南大学历史系副教授。研究方向:岭南考古研究;孙剑侠(1983—),女,山西运城人,暨南大学历史系硕士研究