新意与妙理

2009-11-18王镛

王 镛

丁杰,男,1958年出生,毕业于南京师范大学美术系,并入中央美院国画系学习。现为中国美术家协会理事、中华海外联谊会理事、中国宋庆龄基金会理事、文化部青联常委,现任中国美术家协会艺委会办公室常务副主任,兼任文化部青联美术工作委员会副主任。先后在中国美术馆、上海美术馆、江苏省美术馆、安徽省博物馆举办个展,在古巴、俄罗斯、泰国等国家和台湾、香港、澳门、等地区举办作品联展。其十几幅作品为国务院等重要场所陈列,作品多次参加国内外展出并获奖。有的被选为国家领导人出访时的礼品。1997年出席第十四届世界青年联欢节并荣获“杰出艺术家奖”。曾出版《丁杰山水画选》、《丁杰画集》、《刘炳森丁杰书画欣赏》、《中国当代美术家名作欣赏—丁杰国画作品精选》、《丁杰作品选》、《丁杰山水画集》等。

中国画包括山水画如何创新,是一个时代性课题,也是山水画画家丁杰的锐意追求。他的山水画不仅“古法新意兼备” “颇有新意”,而且寄寓妙理,创造了一种新颖独特的当代山水画样式。

北宋文学家苏轼的名言“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,本来是针对唐朝画家吴道子的人物画说的,现在经常被用以评论其他画家的山水画。我认为这一名言也适用于概括丁杰的山水画精神。新意与法度之间的关系,似乎有些悖论的意味。新意出自法度,法度是产生新意的前提,无规矩不成方圆,没有法度则不能孕育新意,犹如昆虫化蝶之前必经“作茧自缚”。法度又制约新意,新意是突破法度的结果,如果一味循规蹈矩,墨守法度,也不能独创新意。传统中国画法度森严,主要是高度程式化的笔墨规范,也只有在熟练掌握这些笔墨规范的前提下,才可能发现突破口,从法度中翻出新意,犹如蝴蝶破茧而出。所谓“寄妙理于豪放之外”,也就是说在豪放风格之外寄寓着奥妙的道理。北宋学者沈括在《梦溪笔谈》中谈到李成的山水画时也曾说:“李君盖不知以大观小之法,其间折高折远,自有妙理。” “寄妙理于豪放之外”的妙理,可能也类似“妙想实与诗同出”的诗意。“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,新意与妙理对举,法度与豪放并列,也可以引申理解为驾驭艺术风格的妙理,催生突破法度的新意。

丁杰山水画的新意,既出自法度,又突破法度,这与他的家学渊源、艺术修养、性格禀赋、人生阅历和时代潮流等因素密切相关。

丁杰的父 亲姓陈,他从母姓,是清朝著名画家陈嵩的八世孙。他自幼濡染翰墨,8岁开始学画,中学毕业考取江苏省海门师范学校美术班。1981年他第一次到黄山写生,被黄山的雄奇景象震撼,从此确立专攻山水画的方向。1989年他在南京师范大学美术系毕业,1995年又在北京中央美术学院中国画系进修。20世纪80年代中期到90年代中期,正值中国画从面临西方现代艺术挑战的危机,逐渐转向回归中国传统文化精神的过渡时期。丁杰在传统与现代思潮的激荡中,审慎而执著地选择了回归传统、借古开今的道路。他潜心钻研中国画史画论,涉猎宋元明清特别是金陵画派、新安画派以及黄宾虹诸家,熟练掌握了中国山水画传统的笔墨规范。与同龄画家相比,他的诗、书、画修养相当全面,题跋常用自作的诗句,书法练习尤下苦功。 “书法当自小楷出”。丁杰在生宣纸上抄写了60余万字的《水浒》蝇头小楷长卷,字迹工整,毅力惊人。这一类书法练习为他的山水画用笔打下了坚实的基础。1996年在中国美术馆举办的“丁杰书画展”,已显示出画家深厚的功力。1997年他荣获第14届世界青年联欢节“杰出艺术家奖”。21世纪初,先后在南京江苏省美术馆、上海美术馆、合肥安徽省博物馆举办了“丁杰山水画展”,其传统功力更见深厚,创新意识也更加明确,尤其他近年创作的山水画《石魂》系列,受到各地观众和专家的一致称赞。

正如许多评论所说,黄宾虹对丁杰的影响非常深刻。20世纪90年代中国画坛兴起的“黄宾虹热”,顺应了回归中国传统文化精神的时代潮流。黄宾虹是中国画传统的集大成者,学习黄宾虹有助于对中国画传统笔墨技法和文化内涵的把握。但学习黄宾虹不应该仅仅模仿其“五笔七墨”的笔墨技法,而应该深入领会其追求“道”、“内美”的文化内涵。丁杰学习黄宾虹,既重视笔墨技法又重视文化内涵。他在山水画《山高云抱石》题跋中抄录黄宾虹语:“古来画者多重人品学问,不汲汲于名利,进德修业,明其道不计其功,虽其生平身安淡泊,寂寂无闻,遯世不见知而不悔。旷代之人,得瞻遗迹,望风怀想,景仰高山,往往改移俗化,不难駸駸而几于至道。”丁杰借用黄宾虹的话来表达自己对画家人品学问的重视。他本人进德修业、淡泊名利,多次慷慨赞助社会公益事业。丁杰在他的山水画《人家多住碧溪湾》上题诗道:“烟树云峰意态闲,人家多住碧溪湾。欲吞墨海凭谁得,只在宾虹二米间。”可见画家十分推崇黄宾虹和北宋画家米芾、米友仁的笔墨,在自己的山水画中汲取了他们的笔墨元素。例如,为人称道的“丁杰点”,就可能脱胎于“米氏云山”的“米点”和积点成线、以点代皴的“宾虹点”,也可能取法于黄宾虹曾经师法的龚贤。丁杰对点的运用比黄宾虹更为频繁而灵活。他的点既是笔又是墨,主要表现草木树叶,也可以代替山石皴法,点的大小、干湿、浓淡、疏密变化多样,几乎布满整个画面,繁而不乱,密而通透,层次丰富,蔚然深秀。他的巨幅《石抱清泉》、《山魂》、《山静溪长》、《乳峰深处》、《山的呼唤》和斗方《山居图》等佳作,都擅长用点织成锦绣河山的画图。除了用点以外,丁杰的山水册页、扇面小品,也都笔墨淋漓,松秀灵动,颇有黄宾虹浑厚华滋的韵味,其中《白云风散尽》等四幅册页和《雪霁图》等扇面尤为精彩。

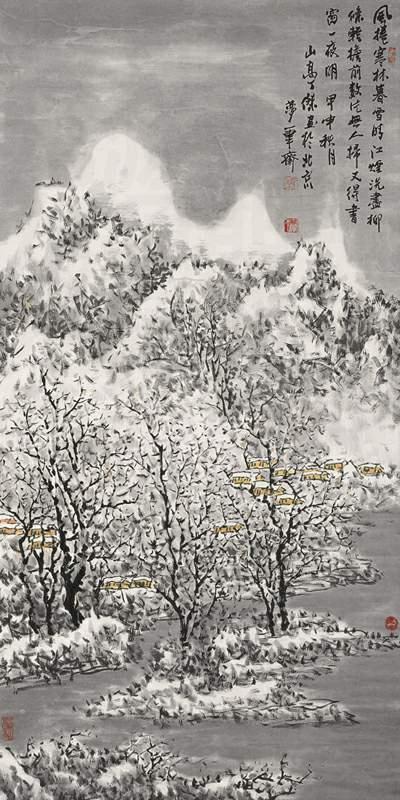

丁杰在学习黄宾虹的同时,还博采刘海粟、李可染、张仃、吴冠中、贾又福等风格迥异的现代名家的优长,在自己的作品中有机地融合南派山水的秀润与北派山水的雄浑。1995年丁杰从南方移居北京,固然是他融合南北山水风格的契机,但融合南北的深层原因,大概要从他的性格禀赋中寻找。丁杰的性格本身就刚柔相济、南北兼容,他既有江南才子的温柔细腻,又有北方壮士的刚毅豪爽。他外表文静,态度谦和,谈吐儒雅,举止沉稳,内心却充满创造的冲动、奔放的激情与不羁的幻想。这种性格禀赋自然成为他融合南北的心理依据和内在动力。北京作为当代中国文化中心的艺术环境,也为他融合南北画派的风格提供了优越的环境。他现任中国美术家协会艺术委员会办公室常务副主任(曾任北京国际美术双年展办公室副主任)、中国美术家协会理事、中华海外联谊会理事、中国宋庆龄基金会理事等职。这些社会工作虽然占用了他绝大部分时间和精力,使他只能利用业余时间作画,但也使他有更多机会了解全国美术创作的现状和国际当代艺术的趋势。他曾到祖国南北各地包括台湾采风写生,也曾到古巴、新西兰、美国、新加坡、泰国、埃及、土耳其、俄罗斯、意大利、德国、法国、比利时、荷兰等国考察交流,开阔了艺术视野,增强了创新意识。我是在2005年参与策划第2届北京双年展期间认识丁杰的。2008年10月我们又一起到意大利参加学术交流活动,我亲眼看见丁杰抓紧点滴时间画风景速写,并听他讲述了未来山水画创新的设想。从丁杰的山水画中,可以清楚地看到他出入黄宾虹、博采诸家、熔冶一炉的多方面探索。在用点方面,他的《秋韵图》、《春去人间溪水长》、《深山人家》、《秋阳溪水山一色》等画中彩色的点与墨点交织,类似李可染、刘海粟的彩点甚至新印象派的点彩效果;《山静水深幽》、《静趣同山》等画中焦墨的点,比张仃的焦墨山水中的墨点更加繁密。在笔墨方面,他的《春江水暖鸭先知》也有宣称“笔墨等于零”的吴冠中式的自由随意。在构图方面,他的《暮色》也有接近贾又福的“观念山水”的理性构成。在设色方面,他的《紫山暗浮香》整幅渲染着一种幽雅的紫罗兰色调,异常大胆、新颖而美妙。在题材方面,他的《泰国古城》、《难忘的小木屋》开拓了新的题材和意境。我特别欣赏他画的雪景,《雪霁图》、《寒林雪景》、《雪霁访友图》、《瑞雪兆丰年》等作品笔墨淡雅,意境空灵,格调清新,没有古人的萧索荒寒。当然,最具创新意识的作品,还是他的《石魂》系列。

丁杰的《石魂》系列被公认为当代中国山水画创新的代表作。2009年5月下旬,我应邀到合肥安徽省博物馆参加“2009•丁杰山水画展”开幕式暨研讨会,目睹了安徽观众特别是青年观众纷纷在《石魂》系列作品前拍照的场面,聆听了安徽美术界专家们对《石魂》系列的高度评价:“画家以独特的视角、强劲的笔触、箭镞般的构图,酣畅淋漓地表现了群峰涌动、巨石冲腾的壮观景象,以及蕴含其中的石之魂魄。”“《石魂》系列具有最纯正的传统笔墨符号,同时又有最前卫的构成意识。”“一反中国山水画传统的图式,以鸟瞰诠释他心中的山水样式。”

丁杰的《石魂》系列创造了一种新颖独特的当代山水画样式,既是对中国山水画传统图式的继承和延续,又是对传统图式的突破和更新。图式与样式是两个不同的概念。作为从西方引进的艺术史学术语,图式(schema)是指不同民族或时代的审美心理习惯形成的传统的视觉-心理模式,样式(style)则是指不同艺术家群体或个人在特定时期创造的流行风格或独特风格。现在的评论往往把图式混同于样式,甚至缩小为构图。其实图式是大的范畴,构图是小的概念,传统图式包含构图方法,但并不局限于构图。中国山水画传统的构图或空间结构方法,基于中国古人“以大观小”的观看角度和“游目骋怀”的移动视点,采取鸟瞰视角或“散点透视”,而不是西方写实绘画的焦点透视,更适宜表现咫尺千里、重峦叠嶂的壮阔景象。沈括总结中国山水画传统的构图方法说:“大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。若同真山之法,以下望上,只合见一重山,岂可重重悉见?”吕叔湘解释道:“此处所谓‘以大观小,实寓‘以高观下之意,所谓‘鸟瞰也。”吴甲丰补充说:“我认为‘以大观小应该这样讲:‘以我(画家或观赏者)之大,观彼(化为盆景的高山峻岭、千岩万壑)之小。这是一种化宏观为微观的办法。”)宗白华分析中国山水画“以大观小”方法的审美特点说:“画家的眼睛不是从固定角度集中于一个透视的焦点,而是流动着飘瞥上下四方,一目千里,把握大自然的内部节奏,把全部景界组织成一幅气韵生动的艺术画面。‘诗云:鸢飞戾天,鱼跃于渊,言其上下察也。这就是沈括说的‘折高折远的‘妙理。”丁杰的山水画继承了中国山水画传统的构图或空间结构方法,采取“以大观小”的鸟瞰视角,而他的《石魂》系列更是名副其实的鸟瞰,仿佛飞翔在高空中直下俯视群蜂。这种完全鸟瞰的视角,在历代山水画中都没有先例,超越了北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出的“高远、深远、平远”三远,拓展了中国山水画传统的表现空间。

丁杰的《石魂》系列不仅视角独特,而且想象神奇,造型怪异,境界壮阔,动感强烈。在他的笔下,累累山石状如珊瑚或海星,有成排群峰好似刀丛或箭镞……这些重重叠叠、奇形怪状的山峰巨石,排列组合成境界壮阔、动感强烈的画面。有的画面呈中心辐射状,如同光芒四射或万箭齐发;有的画面呈定向倾斜状,如同排山倒海或万马奔腾……面对丁杰的《石魂》系列,不禁令人联想起石涛的描述:“千岩万壑,纵目一览,望之若惊电奔云,屯屯自起。荆关耶?董巨耶?倪黄耶?沈赵耶?谁与安名?”不少评论认为丁杰的《石魂》系列借鉴了西方现代艺术的构成观念,也许不无道理;根据他创作《石魂》系列前后的作品推测,我觉得他的现代构成观念可能是从中国山水画传统中逐渐蜕化出来的。与西方现代艺术纯粹抽象的构成不同,丁杰的《石魂》系列中的山水形象和笔墨语言并没有完全走向抽象化、符号化,他的山石树木画法基本上遵循着中国山水画传统的笔墨规范,他对繁密的墨点和彩点的运用又显示了画家的个性特征。他创作《石魂》系列并非一时心血来潮,而是长期积累了丰富的笔墨经验,一旦豁然开朗,另辟蹊径。我们从他的《山魂》等作品到《石魂》系列的过渡转化,可以看出中国式的现代构成观念逐渐演变成型的清晰轨迹。壮阔的境界和强烈的动感是《石魂》系列产生巨大的视觉冲击力和精神震撼力的显著要素。黄宾虹主张静观“内美”,黄宾虹的山水画和丁杰的其他作品大多处于静态,而《石魂》系列却呈现极其强烈的动态。这种动态表现的“内美”可能更适应当代人快节奏生活的审美趣味,也更便于自由释放画家内在的创造激情。在中国现代山水画名家中,陆俨少最擅长以留白、墨块、行云流水营造表现山水动态的样式;丁杰的《石魂》系列也正在探索和完善自己以放射性、流动性、倾斜性山石结构表现山水动态的样式。就整体风格来说,丁杰的《石魂》系列属于 “乱石穿空,惊涛拍岸”的豪放。在豪放之外究竟寄寓着怎样的妙理?有人认为是“天人合一的宇宙意识”,有人认为是“昂扬向上的时代精神”,虽然难以言传,但我感觉画中的妙理恐怕比那些空泛、直白的观念更为奥妙、含蓄,可能有更多种、更贴切的解读方式。不过,有一点共识可以肯定:丁杰的《石魂》系列表现的不是真山真水,而是画家的胸中丘壑。正如清朝学者徐明理写给丁杰的祖先陈嵩的诗句:“化机勃勃吐灵异”,“一吐胸中块垒事”。(图戴海燕)