产业集群竞争力问题研究

2009-10-10陈柳钦

〔摘要〕产业集群竞争力的定义落脚到竞争优势,是因为竞争优势能概括产业集群竞争力的“因素”、“结构”和“能力”三个属性。产业集群竞争力是一种自组织力、耦合力和协作力。政府作为引导产业集群发展的政策制定者和实施者,对产业集群竞争力的提升要发挥着重要的作用:政府要根据当地经济特色科学地制定产业集群发展规划;为产业群提供全方位的公共服务;建立产业集群多元化投融资体制;培育促进产业集群发展的区域文化;培植带动产业集群发展的“龙头企业“;配合产业集群发展建设和完善地方专业市场;制定区域品牌发展战略,切实加强区域品牌的建设;推进产业集群融入全球价值链;等等。

〔关键词〕政府;产业集群;竞争力;产业集群竞争力

〔中图分类号〕C935 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-2689(2009)02-0015-11

一、产业集群竞争力及其内涵

纵览国内外的研究文献,目前还缺乏明确、统一的产业集群竞争力概念。产业集群竞争力作为一个研究热点,应该如同企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力那样有明确的定义。有些人借用已有的“竞争力”概念,并以“产业集群+竞争力”的模式来界定产业集群竞争力。这种做法偏离了产业集群竞争力的本质,因为当这一概念用在企业层面上时还有些意义,但是将它提高到集群经济的层面时就很成问题了。

根据比较对象来看,有关产业集群的竞争力可以分为以下几类:一是,产业集群内部企业与集群部分散企业之间的竞争力,通常用产业集群企业与同等分散企业绩效上的差异来衡量,该竞争力解释了企业聚集与分散的经济原因。二是,不同区域的同类产业集群之间的竞争力,该竞争力衡量不同区域的同类产业集群在投入产出效率上的差异。显然,在同一市场中只有那些投入产出效率高的产业集群才有继续生存的可能,而那些效率低的产业集群可能被淘汰。三是,不同行业的产业集群之间的竞争力。这些产业集群即可能位于同一区域,也可能位于不同区域。该竞争力衡量不同产业集群在投入产出效率上的差异。那些投入产出效率高的产业集群必然吸引其它产业集群的资本和人才迅速成长,从而抑制后者的发展。这充分说明,产业集群的竞争力不能简单地定义为:产业集群十竞争力。

(一)“因素”视角。波特(l998)对产业集群竞争力问题进行了理论研究,他在揭示产业集群“黑箱“时,提出了钻石模型(见图1)。波特认为,如果将一个集群看作一个整体其竞争力取决于相互关联的六个因素:1. 要素条件,包括人力资源、自然资源、资本资源、基础设施、政府支持等方面,这是产业集群必备的竞争要素;2. 需求条件,即市场对该产业所提供的产品或服务的需求如何;3. 相关产业和支持产业,可以看出这些产业是否具备国际竞争力;4. 企业战略、结构和竞争,是指支配企业如何创建、组织与管理的国内条件,以及该国的国内竞争性质;5. 机遇作用,偶然性事件和机会也会对地区竞争优势产生影响;6. 政府作用,政府可以通过政策调节来创造竞争优势。这六个因素相互作用形成了产业集群竞争力。[1]

由加拿大学者帕德莫和吉博森(Tim Padmore,Hervey Gibson,1998)在“钻石模型”的基础上提出了GEM模型。GEM模型确定了影响产业集群的六大因素,包括“资源”、“设施”、“供应商和相关辅助行业”、“公司的结构,战略和竞争”、“本地市场”、“外地市场”,并用一个蛛网图表示(如图2)。六个因素被分为三对:包括“资源”和“设施”合称为“因素对I”——基础(Groundings),“供应商和相关辅助行业”和“公司的结构,战略和竞争”合称为“因素对Ⅱ”——企业(Enterprises),“本地市场”和“外部市场”合称为“因素对Ⅲ”——市场(Markets):而GEM模型正是这三对“因素对”名称第一个字母的缩写。[2]

蔡宁等(2002)参照波特的钻石模型理论,指出影响产业集群竞争力的因素包括群内企业协作与竞争行为、产业关联性、要素条件及需求条件4个基本决定因素,以及环境和政府2个辅助因素,这6个因素共同决定着产业集群的竞争力。其中群内企业协作与竞争行为处于核心地位,尤其是协作产生的协同效应,对产业集群竞争力至关重要。[3]李勇等(2004)对波特的解释进行了补充认为产业集群的机构稠密性、根植性、创新能力、战略定位、文化和制度特征等六个方面才是构成产业集群竞争力的关键因素。[4]朱方伟等(2004)提出了从传统产业集群到高技术产业集群的发展是围绕生产要素而演进的规律,传统产业集群形成的核心要素是低层次的、基于资源禀赋的基本生产要素,只具有静态比较优势:高技术产业集群形成的核心要素是高层次的、基于知识集聚的高级生产要素,具有强劲的动态竞争优势。[5]刘友金(2007)从创新网络的视角,在帕一吉GEM模型的基础上提出了一个如图3所示的改进GEM模型-GEMN模型。GEMN模型是“基础(Groundings)—企业(Enterprises)—市场(Markets)—网络(Networks)“的简称。在GEMN模型中,产业集群竞争力取决于八大因素。GEMN模型比GEM模型增加了一个由“内网”且与“外网”组成的“因素对”。[6]

“因素观”认为,各因素的质量水平决定了产业集群竞争力的强弱,因而强调的是质量导向。

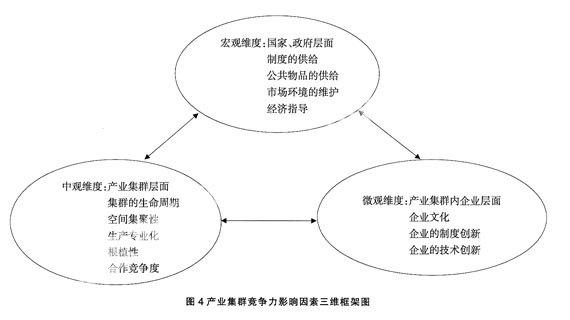

(二)“结构”视角。学术界也有学者从结构的观点去解释产业集群竞争力的内涵,该种观点可以分为横向结构和纵向结构两类。(1)横向结构观点。Ahuja(2000)认为,集群内企业间存在生产、市场、技术、采购、基础设施等方面的关联同时又存在基于声誉、友谊、相互依存和利他行为的竞合关系,因此产业集群是拥有经济属性、社会属性和自学习属性的网络组织。[7]Tracey等(2003)指出,功能差异化程度和网络密度以及网络凝聚力、网络集中化、网络基础设施质量等构成了产业集群竞争力。[8](2)纵向结构观点。迈尔·斯特莫(Meyer-Stamer,2003)将产业集群竞争力扩展为四个层次:微观层次(microlevel)、中观层次(mesolevel)、宏观层次(macrolevel)和兆观层次(metalevel)。微观层次的竞争力主要来源于地域分工、知识共享、交易、创新、协同等机制的作用;中观层次的竞争力主要来源于协同机制、政府行为机制、外部竞争机制的作用;宏观层次的竞争力主要来源于激发动力机制的作用,如政府行为:兆观层次的竞争力主要来源于区域品牌机制、外部竞争机制的作用。[9]孙钰等(2006)根据集群内部行为主体之间活动的重要性和紧密性,把集群网络的作用机制分成三个层次:一是核心层次,即企业与上下游的供应商、客商、互补企业以及竞争企业之间的合作和交流。因为企业之间的相互作用是集群网络中最重要的一种活动,构成了集群网络的核心,所以称之为“核心网络”。二是辅助层次,即企业和|研究机构、地方政府、中介机构以及金融机构之间的知识、信息、资源的传递。这层中的行为主体不是集群网络中直接从事生产的主体,而是为核心网络成员的企业提供技术、人才、资本以及咨询培训等服务功能,实现知识、信息、资源等从第二层网络向第一层核心网络的流动和传递过程。三是外部层次,即集群内部行为主体特别是企业和集群外部环境的交流和互动。集群的外部环境包括集群以外的企业、研究机构、中介机构、集群、外部市场等,构成了集群的外部网络。产业集群竞争力是这三个层次相互作用的结果。[10]龚双红(2007)认为产业集群竞争力是宏观维度(国家、政府层面)、中观维度(集群层面)与微观维度(群内企业层面)这三个维度各方面因素相互作用的结果(如图4)。任何一个维度的变化、缺失或者不正常都将影响集群的正语成长与发展,从而导致集群竞争力的起伏变化。政府能否提供稳定的宏观经济环境,是否实行支持和促进集群发展的政策,都将对产业集群的竞争力产生重大影响。在产业集群生命周期的不同阶段,集群具有不同的竞争力。此外,集群还具有空间集聚性、专业化生产、根植性和合作网络性的特征,这些特征一方面是其具有强劲竞争力的关键所在,另一方面也可能是降低、阻碍集群竞争力的因素。企业是集群中重要的经济单元,产业集群整体的绩效是由集群内各个企业的绩效体现的,集群的竞争力最终必须反映在群内企业的产品或服务在市场上的竞争力。因此,那些能够影响企业绩效的因素都会通过影响本企业和相关企业的发展,对产业集群的动态竞争力产生极为重要的影响。产业集群纵向结构的层次性为横向结构提供了整体演进路径。结构观强调了产业集群的关系导向和产业集群竞争力由内到外、由低级到高级变化的动态过程。

(三)“能力”视角。利恩和弗尔维(Lynn&Fulvia2000)认为产业集群竞争力就是集群的能力,主要体现为集群的创新能力。[12]蔡宁、吴结兵(2002)认为,集群的竞争优势来源于资源的创新性整合能力、资源禀赋和资源的整合能力。[13]张辉(2003)认为产业集群竞争力就是两种能力:一是学习效用和区域资源利用能力:另一是对不利于集群发展的多种因素的经济规避能力。[14]李君华等(2003)认为产业集群的竞争力直接表现为由竞争性治理机制所推动的产业集群持续创新能力。[15]皮卡(Pekka,2004)强调从集群提高生产率和创新绩效、发挥正的专业化效应、推动正的外部性和知识溢出、增强企业间协同作用、占有全球市场份额等五个方面的能力来理解产业集群竞争力。能力观强调产业集群的功能导向,即强化集群与环境的关系能力,引导内部资源的合理化配置和高效利用,鼓励参与市场竞争,优化集群的整体绩效,促进区域经济发展。[16]孙钰等(2006)认为,能力是指集群内企业和组织在社会网络体系中对知识累积、学习能力、社会网络、协同能力、创新能力的有机整合能力。整合对象包括信息、知识、技术、资金、经验、关系、文化等要素;整合主体为企业、中介机构、研究机构、大学、政府等;整合的“胶“是相似的社会背景和社会文化;整合的动力是互为利益和发展目标的地缘共同体;整合的链条是产业内的深度分工与协作;整合的绩效取决于集群内各主体间的协同能力。[10]

产业集群竞争力反映的是一个产业集群的综合实力,“因素”视角、“结构”视角和“能力”视角为我们分析产业集群的发展情况提供了一个参考。用“因素”视角的方法,可以分析各集群的主要因素的发展情况,这几个因素反映了产业集群存在发展所面临的经济社会形势;用“结构”视角的方法,可以考察各集群的横向的几个指标、纵向层次各集群的发展情况,它主要反映了产业集群之间的关联程度;用“能力”视角的方法,可以考察各产业集群的功能导向能力,反映产业集群持续发展能力。[17]

综合上述三种理论观点,产业集群竞争力概念可以定义为:是以产业集群的各种资产要素(包括企业、资源、基础设施和技术条件等)为基础,以企业间的动态网络关系及其层次性递进为运行方式,具有对环境的利用能力和规避能力,在全球市场竞争中能为产业集群的整体绩效带来实质性功效的强劲竞争优势。把产业集群竞争力的主定义落脚到竞争优势,是因为竞争优势能概括产业集群竞争力的“因素”、“结构”和“能力”三个属性,而且最根本的是产业集群较强的竞争力在于其所拥有的持续竞争优势。[18]

二、产业集群竞争力的性质

产业集群竞争力并不同于群内企业竞争力的简单加总,群内企业竞争力的形成是因为利用集群的优势而加强。产业集群竞争力也不同于区域产业竞争力,虽然两者都有涉及内部企业的相互关系及相关产业和辅助产业的状况,但是产业集群是一个联系更为紧密的,类似生物有机体的动力系统。但两者在竞争力形成机制上有很大不同,区域产业竞争力重点围绕经济效果进行研究,而产业集群竞争力是基于社会资本而形成的企业网络、人际网络、非编码知识的传播,创新文化的不同对其是有很重要的影响。

(一)产业集群竞争力是一种自组织力。自组织理论来源于人类对复杂性适应系统的认识,从宇宙的演化到生命的进化,直到我们人类社会,都可以看成是复杂性适应系统。复杂性系统的一个重要特征就是它的自组织性,即它具有明显的自我形成、自我发展、自我进化的特征,体现出很强目的性。同自然界中的生物系统一样,产业集群也可以看成社会经济生态系统,它之所以具有极强的竞争力,是来源于系统的自组织能力——内生发展动力,而不是其他什么外

力。[19]产业集群一旦形成,就能通过发挥其外部规模经济和外部范围经济的优势以及区域创新环境弥漫的“产业空气”(industrial air),促进集群内部新企业衍生,并增强对集群外部企业进入的吸引力,从而使集群的规模不断扩张、优势持续累积,体现出一种“路径依赖(Path Dependency)”和“累积因果”的自我加强过程。根据自组织发展模式(如图5),基于自组织的产业集群创新的发展模式可分为三个阶段,即在原产业集群创新范式中的自稳定过程、新旧范式交替的自创生过程和新范式表现出来的自重组过程。对产业集群创新模式来说,发展和利用那些能够产生多样性的选择标准是极为重要的,多样性是其发展的内在根据,选择是其发展的外在条件,而这些都是通过产业集群创新系统内诸要素和系统与环境的非线性相互作用所构成的自组织发展过程来实现的。

(二)产业集群竞争力是一种藕合力。产业集群不仅仅是一个经济现象,它同时也是社会文化现象。因此作为一种新的生产力,其根源不应只从经济方面去寻找,而且要看到其背后的经济和社会根源。如果我们把产业集群这一现象放到一个更加现实和更为广阔的背景下进行分析,会发现它的背后的支撑是经济、社会和文化的耦合力。[19]所谓耦合,本身是一个物理学上的概念,按照系统论挂点,是指两个或两个以上系统或者两种运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,耦合的实质是系统之间及其运动方式的互动。在这里,耦合是说明支撑产业集群发展的经济、社会和文化等三方面的力量是权重相当、相互嵌套、相互制约且相互促进的关系。产业集群中具有区域特点的历史文化传统,构造了区域内相互交流相互影响的人们的同一性程度,而区域内人们的信仰、个人偏好、群体企业家精神都有决定了他们能否有效地获取、消化和运用知识,决定了他们能否进行有效的创新。产业集群是各要素(如图6)作用力的耦合,各要素系统及系统内诸要素通过直接和间接两种途径影响产业集群的形成,决定产业产出水平和产业竟争力。

(三)产业集群竞争力是一种协作力。按照迈克尔·波特的观点,如果没有有效的竞争,集群将难以生存。然而,这种竞争已经发生了变化,不再是你死我活的竞争,而是一种协作竞争。在产业集群内,大量企业相互集中在一起,既展开激烈的市场竞争,又进行多种形式的协作。如联合开发新产品,开拓新市场,建立生产供应链,由此形成一种既有竞争又有协作的协作竞争机制。这种协作机制的根本特征是互动互助、集体行动。要获得创新优势,需要反复的学习,尤其是有意识的学习能力,从而获取“学习经济”,来增强企业的研究和创新能力,这就需要形成协作。从经济网络的角度看,企业协作的原因有两种,一种是基于分工与交易的协作,称为交易性协作,另一类是基于技术和资源共享的协作,称为非交易性协作。基于分工与交易的协作是通过协作博弈实现的。企业间分工明显,相互依存,共同发展,就存在一定交易,协作恰好能减少这些交易中的不确定性,降低成本。在基于技术和资源共享的协作中,如上下游企业之间的协作关系,能减少信息不对称程度,降低创新的风险性和交易费用,减少市场的不确定性。由于存在着“学习曲线”,使集群内专业化中小企业学习新技术变得容易和低成本。产业集群竞争的最大特点是在协作中竞争,从理论上讲,这不是一种零和博弈,而是一种正和博弈。产业集群内协同互动机制会促进信息、技术、人才的流动,缓和各经济主体的矛盾,为水平回垂直型公司创造合作与信任的空间,从而推动集群合作创新的深化。协同性是指系统作为整体,具有组成部分不具有的新的功能。因此,协同性产生了整体大于部分之和,即所谓的“1+l>2”现象。竞争与协作既是对立的,又是统一的,正是这种矛盾统一体推动着集群的发展与创新。建立在相互信任基础上的竞争协作机制,也有助于加强企业间进行技术创新的协作,从而降低新产品开发和技术创新的成本。因此,进一步协作成为集群创新优势形成重要条件。事实证明,集群内企业协作形成的创新能力为集群的提供了长期竞争优势。从根本上说集群形成的动力由聚集经济(包括外部经济和市场进入)和协作两个部分构成,这两个部分所产生的成本优势和创新能力形成了集群的党争优势,其中创新能力正好是集群长期竞争优势所在(如图7)。[20]

(四)产业集群竞争力是一种集群创新力。在产业集群中存在着清晰的支持企业技术创新的网络。产业集群的技术创新网络是指一定的地域范围内,构成产业集群的各个行为主体(如企业、大学、研究机构、政府、金融机构等)在交互作用与协同创新过程中,彼此建立起各种相对稳定的、能够促进技术创新的正式或非正式关系的总和。产业集群内的企业、相关机构(政府、大学、研究机构以及中介机构)以及各种创新的思想和设计构成创新网络的结点,交流尤其是面对面的交流使各个结点链结成网或类网,并在交流中产生“网”中新的结点。交流越频繁,则结点越多;结点密度越大,交流的机会也就越多、越频繁,创新的机会就越多,创新的能力也就越强。产业集群的技术创新网络反映了集群中创新行为主体之间的关系,通过横向、纵向的联结,信息、技术、资源在网络内部不断流动和优化配置,从而促进了集群中企业的技术创新行为。产业集群创新网络的各个行为主体(企业、大学和科研机构、中介结构、政府、金融机构)在协同作用中结网而创新,并融入到产业集群技术创新环境中,便组成了产业集群的技术创新系统。从技术创新网络看,集群内部存在知识溢出效应,该效应的存在是集群创新网络发展和集群经济增长的最根本动力,是集群创新产出和生产率提高的源泉。产业集群中知识溢出的传导表现为从知识溢出源对集群中企业的知识输入到集群中企业知识产出的一个动态过程。由于知识的累积性,知识溢出的动态过程使集群中知识存量不断增加,从而产生更多的知识溢出,形成持续的竞争优势。[21]集群中知识溢出的传导路径如图8所示。

集群内由于空间接近性和共同的产业文化背景,不仅可以加强显性知识的传播与扩散,而且更重要的是可以加强隐性知识的传播与扩散,并通过隐性知识的快速流动进一步促进显性知识的流动与扩散。正如马歇尔所言:“从事同样的需要技能的行业的人,互相从邻近的地方得到的利益是很大的。行业的秘密不再成为秘密,而似乎是公开了,孩子们不知不觉地学到了许多秘密。优良的工作受到正确地赏识,机械上以及制造方法和企业的一般组织上的发明和改良之成绩,得到迅速的研究:如果一个人有了一种新思想,就为别人所采纳,并与别人的意见结合起来,因此,它就成为更新的思想之源泉。“[22]产业集群内企业因为有着相似的产业文化、行为方式、技术轨道和多种多样的沟通联系渠道,使专注于在群内开展技术学习的每个企业都具备了相对较强的技术吸收能力,从而大大提高了集群内多边学习和技术扩散的效率。我们认为产业集群生产力也包括这种由于隐含信息的传播和激荡而产生的集群创新力。[23]

(五)产业集群竞争力是一种品牌力。在品牌时代,竞争的本质已经从实体竞争转向品牌竞争。产业集群作为在特定区域内相关企业的集群,产品上体现出一定的地域特性,在市场上往往会形成一种排他性的地域性品牌,即集群品牌。集群品牌是一个拥有强劲竞争优势产品生产区位的象征。集群品牌是促使产业群具有竞争力的重要因素之一。良好的集群品牌能为集群内企业的产品开拓市场和占有市场创造有利条件,使产业集群在市场竞争中占据有利地位,从而具有了较大的竞争力,而产业集群内的中小企业也具有了竞争优势。产业集群形成的竞争优势通常包括:资源优势、劳动力优势、传统优势、地理优势、配套优势。但要想保证产业集群竞争优势的长治久安,必须将这些相对竞争优势转化为品牌竞争力优势。集群品牌的形成是随着产业集群的产生、成长而逐步形成的。这是因为,大量相互关联的企业及机构通过专业化分工和协作而结成本地化网络,这既克服了单个企业参与市场交易的分散性和不确定性风险,又可避免层级制企业的低效率。同时,这些企业采取弹性专精的生产方式,通过竞争和合作,相互协作和补充,形成学习创新机制,共同推动区域的发展和企业的持续创新。正是产业集群这种集聚、竞争、合作、学习和创新的内在机制和弹性专精的生产方式,创造了产业集群的营销优势,从而促成了集群品牌的形成。另一方面,作为产业集群的重要无形资产,集群品牌一经形成,对产业集群的进一步发展具有明显的推动作用。集群品牌其影响力将促使与集群产业相关的更多企业向集群区域内聚集,同时大量的资金、丰裕的劳动力、先进的技术、及时的市场信息等要素也会源源不断涌入区域,这些条件为产业集群的规模扩张与技术升级提供了强有力的支持。大量的资金将使产业集群的规模扩张将变得简单易行,先进的产业技术为产业集群的技术升级创造了有利条件,丰裕的劳动力资源降低了集群企业劳动力成本,同时及时的市场信息也不断地引导产业集群内的企业进行协同调整,适应外部市场的需求变化,产业集群的市场地位将得到进一步强化。[24]

三、地方政府助推产业集群竞争力提升

如何提升产业集群竞争力,发挥产业集群竞争优势是一个国家或地区经济发展所面临的重大战略问题。而政府作为引导产业集群发展的政策制定者和实施者对产业集群竞争力的提升发挥着重要的作用。

(一)政府要根据当地经济特色科学地制定产业集群发展规划。一个产业从开始集聚演变成为一个富有竞争力的产业集群,需要多长时间呢?按照迈克尔·波特的估计,起码需要10年以上的时间。然而在现实中,政府官员都有任期限制,处于政绩的考虑,许多政府官员会在任期之内倾向于将公共资源投向那些短期见效的项目上。迈克尔·波特说,从政治上讲,10年等于永恒。培育产业集群是一个漫长的过程,需要长远的目光和持久的耐心。制定产业集群的发展规划,能够避免这种短期行为的负面影响,将培育地方产业集群作为一届又一届政府持之以恒的事业来做。

产业集群是产业与区域的有机结合,它是通过本地特有的、不可移动的生产要素粘住在全国甚至全球流动的生产要素落户本地,从而形成资源的有效配置。产业集群是一个复杂的有机系统,产业集群的产生是有一定条件的,当产业集群在一个区域与产业竞争力有了密切关联后,如果某区域并不具备某个产业集群的条件,强行要上这种产业,失败的概率将大大增加。地方政府要以国家产业政策为指导,结合当地产业发展的特点和优势,科学地制定具有特色的产业集群发展规划,使之与土地利用总体规划和城市规划等相衔接。规划投放的产业项目要考虑在该地区是否具有产业竞争力,因为,市场竞争己从企业发展战略竞争向产业集群发展战略竞争演化。要以产业集群发展规划为工作切入点,用产业集群规划指导工业结构优化升级及区域产业公共服务平台建设,打破行政区划,形成较为合理的产业布局,营造一个浓厚的产业发展氛围。科学地选择具有特色的主导产业,并进一步形成以主导产业为中心的产业集群,在刺激自发产业集群不断出现的同时,突出产业链整体设计和战略联系,注重引导产业集群内部专业化分工和横向配套协作,切实避免以“堆“代“群”。充分把握世界产业转移和国内发达地区产业梯度转移的机遇,突出结构优化调整,以发展先进制造业和加快自主创新为重点,促进一批综合效益好、带动性强的大型产业项目建设。引导集群产业链上、下延伸,带动一批配套项目,拓展产业集群发展空间。以强化自主创新能力为核心,以提高经济效益为目标,以“特色产业化、产业特色化、特色产业规模化”为突破口,大力发展循环经济,着力培育具有竞争优势的主导特色产业集群,推动产业的科学化、集约化和可持续发展。[25]

(二)政府要为产业群提供全方位的公共服务。产业集群的设施和公共产品很难由单个企业自主提供,政府应弥补“市场失灵”,在提供良好行政服务的同时,加大投入,在道路、环保、人才培养、信息服务等公共产品或准产品上为产业集群提供有效保障。政府作为中间人和促进者的角色,要在依法行政的前提下,采取一些有力措施以使产业集群走上良性发展的轨道。如通过人力资本的开发和公共采购政策来克服公共知识基础和市场需求间制度上的不匹配。同时,依据自身优势和产业基础,实行鼓励对同一产业进行持续的资金、技术投入的政策,培育和发展其优势产业。运用财政和税收政策,引导企业提高技术、扩大规模、推动产业升级。积极营造有利于产业专业化发展的投资、科研和居住等环境。在规划建设吸引外部资金、人才、资源的交通、通讯和信息等基础设施方面,政府一定要考虑产业的专业化和集群性,大力推进适合本地产业发展的技术性基础设施建设。在集群发展过程的创新活动中,政府应通过法律、经济和组织管理手段在制度、环境和政策层面引导创新活动的方向,创建集群内部的研究开发体系,剌激大学和企业之间的协调创新、保护创新成果和协调创新主体之间的矛盾。为加强产业集群内部的自组织,政府要帮助企业组建行业协会并制定行业规范。同时,采取政府引导、市场化运作方式,大力发展服务型的出口代理商、生产力中心、技术信息中心、质量检测控制中心、开放性行业技术中心等集群发展机构,建立法律、会计、仲裁、信息咨询等方面的中介服务机构,发展和完善社会化服务体系和自组织体系。[26]

(三)要建立产业集群多元化投融资体制。为进一步调整政府投资结构,扩大投融资渠道,加大产业集群的发展资金扶持。要鼓励通过股份制、股份合作制等形式直接融资,扩大资本金。建议建立产业集群发展基金,主要用于扶持重点产业集群形成产业链、争创区域品牌、提供关键和重大技术支持、创业辅导、服务体系建设和工业园区建设等,并在一些区域内进行试点。要鼓励民间资本发挥作用,鼓励民间资本向中小企业进行风险投资,建立风险投资的运行机制,规范操作办法,完善法规体系,扩大投融资渠道,加大对特色产业集群的资金扶持力度,建立有利于特色产业集群发展的投融资体制。各级政府应组织银、企联席会议,就商业银行支持特色产业集群发展的问题进行专题研究,建立专项银团贷款,扩大特色产业集群的信贷规模,并采用授信贷款、贴息贷款等方式,直接分配到产业特色明显、发展健康的产业集群。积极引导信贷资金投放,支持重点产业集群的发展。鼓励建立大型紧密型的企业集团,争取上市融资。创造条件推动扶持大型企业集团中的龙头企业和骨干企业扩大融资渠道。建立融资担保风险补偿机制和再担保机制,拓展政策性融资担保、租赁、企业债券、资产证券化、信托等金融工具,积极推介高新技术企业境内外股票上市,为产业集群发展提供富有活力的多层次、特色化的金融服务。中小企业信用担保体系要为特色产业集群中的企业提供优先服务,为企业融资创造条件。

(四)培育促进产业集群发展的区域文化。独特的硅谷文化一勇于创新,鼓励冒险,宽容失败;崇尚竞争,平等开放:知识共享,讲究合作;容忍跳槽,鼓励裂变,使该地区成为人们创业与创新的乐园,也使该地区成为最具有国际竞争力的产(企)业集群发展的开发区。产业集群具有根植性,集群的形成与发展是建立在该区域的制度文化基础上的。判断产业集群的重要标准,是区域内经济关系和社会关系间具有高度的内在联系,即企业在一个区域内相邻而结网,产生信任和合作的愿望。因此,对于那些还没有形成地方优势的产业集群的区域,重要的是培育区域内的企业家和有利于创新的制度文化氛围:对于己经形成地方优势的产业集群区域,也要重视制度文化的创新,以发挥产业集群的竞争优势。产业群内企业的互动创新网络深深根植于社会文化环境之中。共同的价值观念、良好的人际关系、正式的学习制度和非正式的学习惯例及社会规则等社会文化因素使得企业间、企业与其他经济组织间能够相互协调,实现互动创新。我们要以创新环境和制度的建设为切入点,引导区域内的科技资源和特定要素市场为集群发展服务,支持产业集群不断注入创新因子,提高产业集群的创新能力,帮助企业从低成本竞争的陷阱中走出来,进入以创新、质量和市场应变能力等“高级优势”为基础的高端竞争轨道。同时,积极促成企业、大学、科研院所和政府及中介机构等创新主体之间的合作网络的形成,形成有效的学习机制,促进知识传播扩散,实现集群创新要素和创新网络的协同互动。

(五)全力培植带动产业集群发展的“龙头企业”。对产业集群的发展有一个形象的比喻:产业集群好比一片森林,最初起源于一棵好的种树,这棵种树带动一大片小树的茁壮成长。这棵种树就是龙头企业,小树就是产业链条上的配套企业。产业集群的形成,一般都有一个或几个主导企业。通过该主导企业的衍生、裂变、创新与被模仿,而逐步形成产业集群。我国的绝大多数产业集群的发展历程中都能找到这样一个龙头企业。比如,青岛家电产业集群以海尔集团为主导,长春汽车产业集群以一汽集团为核心,重庆摩托车产业集群以嘉陵摩托集团为核心。龙头企业是集群发展的核心,是集群得以发展壮大的关键。龙头企业的形成和不断壮大是产业集群发展的重要环节。龙头企业的崛起将带动产业链条的不断延伸和产业的快速膨胀。

我们要以培育龙头企业来带动产业集聚。以龙头企业为核心,全力支持青干企业发挥龙头作用。引导社会资源向龙头企业集聚,进一步加大对企业的有效服务,综合运用金融、财税、土地等政策措施,推动以龙头企业为中心的产业集群。鼓励龙头企业对其上下游企业、配套企业进行重组改造,逐步衍生和吸引更多相关企业集聚,通过集聚效应降低综合成本,提高龙头企业的竞争力。重点扶持关键性核心企业的重大技改和技术创新项目,提升龙头企业带动力和产业集群竞争力。鼓励龙头企业不断将一些配套件及特定的生产工艺分离出来,形成一批专业化配套企业,积极支持中小企业进入龙头企业的供应网络,努力提高龙头企业在本地区的产业配套率。充分发挥龙头企业在产业链整合与发展中的带动作用,发挥龙头企业的集聚带动效应,逐步衍生或吸引更多相关企业集聚,通过企业之间的集聚效应降低综合成本,增强竞争优势。要采取多种措施,让产业集群的龙头企业“壮”起来,“强”起来。

(六)配合产业集群发展建设和完善地方专业市场。在产业集群的发展中,专业市场发挥了不可替代的重要作用。产业集群的发展是在产业专业化集聚的基础上发展而成的。发达的专业市场是产业集群形成的重要条件。产业集群内的企业聚集在特定的区域内,专业化市场和产业集群之间是一种相互依存,相互促进的关系。大量产业集群的发展与专业市场的发展唇齿相依,共生共荣,形成一种有效的互动模式,是我国区域经济发展的典型特征之一。比如,浙江经济的两大特征就是“产业集群”与“专业市场”。浙江产业集群与专业市场互动发展的模式值得学习、借鉴和推广。

政府要为有关地区创造条件,围绕特色产业兴办市场,强化专业市场与特色产业的配套,通过市场建设加速企业集聚,为产业集群发展提供稳定的市场空间。应遵循“产业推动市场,市场带动产业”的发展规律,坚持发展大市场、搞活大流通、建设大商贸的方针,抓住机遇,完善规划,依托产业,因地制宜,建设一批与产业集群密切结合的具有产业特色的专业化大市场,进一步提升专业市场在本地区和周边地区流通领域的地位,推动人流、物流、信息流的大集散,构建产业集群现代物流平台努力实现专业特色市场与产业集聚的有机结合。

(七)制定区域品牌发展战略,切实加强区域品牌的建设。区域品牌是促使产业集群具有竞争力的重要因素之一。良好的区域品牌能为集群内企业的产品开拓市场和占有市场创造有利条件,使产业集群在市场竞争中占据有利地位,从而具有了较大的竞争力,而产业集群内的中小企业也具有了竞争优势。产业集群形成的竞争优势通常包括:资源优势、劳动力优势、传统优势、地理优势、配套优势。但要想保证产业集群竞争优势的长治久安,必须将这些相对竞争优势转化为品牌竞争力优势。区域品牌是一个产业集群长期沉淀的结果。区域品牌属于公共物品,政府在树立区域品牌方面有不可推卸的责任。一个区域长久的经济发展潜力,和该地区拥有多少知名品牌密切相关。纵观各国经济和著名品牌发展历程,品牌的发展的基本过程共分为品牌创新、品牌区域化以及区域品牌化阶段三个阶段。而区域品牌化建设更多地是依托产业集群来进行。因此,在区域经济发展过程中,要将区域品牌建设列入区域经济发展的总体规划:一是充分发挥地方产业优势,逐渐发挥名牌产品的集聚效应和规模效应,实现以名牌产品引导产业结构调整,以名牌规划引导资源配置和产业集聚,利用产业集聚地的聚合效应形成产业区域名牌,以名牌企业群体筑起产业区域名牌,最终建立具有较高美誉度的区域品牌。二是要根据本地具体情况,通过研究制定区域品牌发展总体战略,提出科学的品牌战略推进的指导思想、基本原则和总体目标,拟定合理的实施步骤和阶段性目标,明确区域经济内各行业、各领域品牌发展的方向和重点,最终形成区域品牌、企业品牌、产品品牌的多层次品牌体系。区域品牌是促使产业集群具有竞争力的重要因素之一。良好的区域品牌能为集群内企业的产品开拓市场和占有市场创造有利条件,使产业集群在市场竞争中占据有利地位,从而具有了较大的竞争力,而产业集群内的中小企业也具有了竞争优势。

(八)推进产业集群融入全球价值链。全球价值链(Global Vaiue China,简称GVC)是为实现商品价值而连接生产和销售等过程的全球性跨企业网络组织,涉及到从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销,直至最终消费者的整个过程,包括所有生产者和生产活动的组织及其利润分配,并且通过自动化的业务流程和供应商、合作伙伴以及客户的链接,以支持机构的能力和效率。全球价值链是从全球的视角来研究产业链条的空间配置,主要关注的是各个地方产业集群之间的关系。从全球价值链各个价值环节的等级体系来看,任何一个地方产业集群的发展战略只有一个选择,即不断朝着全球价值链的高附加值环节不断攀升,而这种攀升的结果就是需要自愿或被动地不断将不适合已经改变了的地方发展环境的原有价值环节从地方产业集群中分离出去。这实际上,一方面是地方产业集群沿着全球价值链不断升级发展的一种表现;另一方面,也是随着时间推移不同等级价值环节的空间分化和再构的一个过程。在全球价值链上,地区或国家之间的比较成本优势体现在价值链上某个特定环节的优势,而不同环节的区域分工和优势以特定环节上产业集群形式表现出来。地方产业集群的发展,最终体现在产业集群的全球竞争力上,而贴牌生产(OEM)→自主设计制造(ODM)→自有品牌制造(OBM)为地方产业集群发展提供了一个方向。产业集群的发展也必须与全球价值链或全球市场的大背景相结合,只有融入更大区域乃至全球价值链,不断朝着全球价值链的高附加值环节攀升,产业集群才具有持久的生命力和强大的竞争力。[25][27]

〔参考文献〕

[1]Michael E·Porter. Clusters and New Economics of Competition[J].Harvard Business Review,1998,(l1):77-90.

[2]Tim Padmore,Hervey Gibson.Modelling systems of innovation:A framework for Industrial Cluster Analysis in Regions.[J].Research policy,1998(26):625-641.

[3]蔡宁,杨旭. 协作行为对企业集群竞争力的影响[J]. 徐州建筑职业技术学院学报,2002,(2).

[4]李勇等. 企业集群的内在特性与竞争力[J]. 开发研究,2004(2).

[5]朱方伟等:产业集群的核心要素演进分析[J].科学学与科学技术管理, 2004(2).

[6]刘友金.产业集群竞争力评价量化模型研究——GEM模型解析与GEMN模型构建[J].中国软科学,2007(9).

[7]Gautam Ahuja. CollaborationNetworks, StructuralHoles, and Innovation: a Longitudinal Study[J]. Administrative Science Quarterly, 2000,45(3):425-455.

[8]Tracey P. Clark G.L. Networks and Competitive Strategy: Rethinking Clusters of Innovation[J]. Growth&Change, 2003,34(1):1-16.

[9]Jorg Meyer-Stamer. Understanding the determinants of vibrant business development : the systemic competitiveness perspective[EB/OL],Working Paper, http://www.mesopartner.com,2003,4.

[10]孙钰,李竟成. 产业集群核心竞争力分析[J],西北工业大学学报(社会科学版),2006(3).

[11]龚双红.产业集群竞争力的影响因素分析[J],温州论坛,2007(2).

[12]Mytelka, Lynn& Farinelli, Fulvia. Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness[R]. Discussion Papers from United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands,2000:23-26.

[13]蔡宁,吴结兵. 企业集群的竞争优势:资源的结构性整合[J]. 中国工业经济,2002(8).

[14]张辉.产业集群竞争力的内在经济机理[J],中国软科学,2003(1).

[15]李君华,彭玉兰.产业集群的制度分析[J],中国软科学,2003(9).

[16]Pekka Y A. Industrial in Change-How to Stay Competitive in the Global Competition[R]. The Search Institute of the FinnishEconomy(ETLA),Opening Seminar, Marina Congress Center, Helsink.i 2004:65-68.

[17]陈继祥等.产业集群与复杂性[M],上海:上海财经大学出版社,2005.

[18]梁宏.产业集群及其竞争力研究[J],哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2005(1).

[19]徐占忱、何明升. 论产业集群竞争力的性质[J],工业技术经济,2005(1).

[20]钱震杰.产业集群的竞争优势创新优势与合作行为分析[D].中国知网,中国优秀硕士学位论文全文数据库,2005-04-21.

[2l]朱秀梅. 知识溢出、吸收能力对高新技术产业集群创新的影响研究[D],中国知网,中国博士学位论文全文数据库,2006-08-30.

[22]Madhall A. Principles of Economics[M],London:Macmllan-1926(1890):26-27.

[23]刘爱雄. 产业集群竞争力评价[J]. 科技管理研究,2007年第2期.

[24]王炳才,田怡谦. 产业集群竞争力的影响因素与实证检验[J]. 产业经济研究,2007(5).

[25]陈柳钦. 产业集聚与产业竞争力[J],南京社会科学,2005(5).

[26]徐康宁.开放经济中的产业集群与竞争力[J],中国工业经济,2001(11).

[27]钱震杰.产业集群的竞争优势创新优势与合作行为分析[D].中国知网,中国优秀硕士学位论文全文数据库,2005-04-21.

(责任编辑:高俊山 谷风)