船舶肇事逃逸责任及监察博弈分析

2009-09-25汪炜

汪 炜

摘要:船舶肇事逃逸的比例高,查获率低,一直是困扰水上治安和航运安全的一大难题。以船舶肇事逃逸的认定为基础,梳理了我国现行法律关于船舶肇事逃逸的民事、行政和刑事责任的规定,并通过监察博弈模型对水上交通管理部门和肇事船舶的策略选择进行了分析,提出了防范船舶肇事逃逸的法律完善建议。

关键词:肇事逃逸船舶;责任;监察;博弈分析;法律建议

中图分类号:DF961.9文献标识码:A DOI;10.3963/j.issn.1671-6477.2009.02.011

在“船毁、物损、人亡”的船舶肇事逃逸0案件中,民事、行政、刑事责任发生竟合。如果不能够有效查获逃逸船舶,受害人的损失无法得到赔偿、法律的权威性也受到挑战。然而,现实状况并不乐观,高发的船舶肇事逃逸案件和低查获率,一直是困扰水上治安和航运安全的难题。面对着可能的赔偿和处罚,肇事船舶置法定和道德义务于不顾,毅然选择逃逸,必然有其内在理由。如果忽视这种理由的存在,听任这种现象的发展,则其所带来的负面影响将阻碍水上交通秩序的构建。本文希望在正确认识船舶肇事逃逸行为的基础上,通过梳理我国现行的逃逸责任规定,并借助监察博弈分析,从制度层面提出防范肇事逃逸的对策建议。

一、船舶肇事逃逸的认定

船舶在水上航行,难免不发生风险和意外,特别是在涉及第三人和社会利益受损的情况下,法律要求相关主体承担一定的义务。《内河交通安全管理条例》规定,船舶、浮动设施发生碰撞等事故,任何一方应当在不危及自身安全的情况下,积极救助遇险的他方,不得逃逸。《海上交通安全法》规定,发生碰撞事故的船舶、设施,应当互通名称、国籍和登记港,并尽一切可能救助遇难人员。在不严重危及自身安全的情况下,当事船舶不得擅自离开事故现场。《船员条例》要求船员遵守船舶报告制度,发现或者发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情况,应当及时报告;在不严重危及自身安全的情况下,尽力救助遇险人员。上述法律规定表明,船舶和管理船舶的人员承担“不得逃逸”并“积极救助”的法定义务。然而,对船舶肇事逃逸存在认识上的不统一,难免在处理船舶肇事逃逸案件中出现偏颇。笔者认为,船舶肇事逃逸应具备以下构成要件。

(一)前提要件

《水上交通事故肇事逃逸处理程序》第2条规定:“本程序所指水上交通事故肇事逃逸是指船舶造成水上交通事故后擅自逃逸。”最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)规定,交通运输肇事后逃逸是指“行为人具有法定情形之一,在发生交通事故后,为逃避法律追究而逃跑的行为。”

水上交通事故在认定船舶肇事逃逸中处于基础性地位,没有水上交通事故即不存在逃逸行为。《水上交通事故统计办法》对水上交通事故统计范围进行了列举,包括:碰撞事故,搁浅事故,触礁事故,触损事故,浪损事故,火灾、爆炸事故,风灾事故,自沉事故,其他引起人员伤亡、直接经济损失的水上交通事故。但从肇事逃逸的角度而言,并非每一类别的交通事故均和其有关,某些类别的交通事故存在逃逸不能的情况,如:搁浅、自沉事故等。肇事逃逸案件的共同点在于具备逃逸可能性和侵害他人和社会公共利益的后果。其所涉及的事故类型主要是:碰撞事故,触损事故,浪损事故。

(二)客观要件

在水上交通肇事案件中,“逃逸”的客观要件是在船舶可控的情况下,擅自离开交通事故现场的行为。若某肇事船舶在离开事故现场一个较短的时间、距离后,又返回事故现场参与救助,笔者认为此种情况的出现,不影响逃逸的构成,但在处罚时应作为一个从轻、减轻责任的考量因素。

“逃逸”是行政、刑事处罚中的一个“加重”情节,但在具体实施行政、刑事处罚时到底是否作为“加重”情节,并非仅仅从一般意义上来认定,而应结合相关法律的规定,判定其是否属于行政法和刑法上的“逃逸”。

(三)主观要件

法律意义上的水上交通事故,肇事主体的主观方面只能是过失,否则行为的性质会因此发生变化。虽然民事责任的赔偿会忽略故意或过失的主观心态,但在行政、刑事责任的承担方面,故意或过失的心态,对最终责任的承担有直接的影响。

肇事人明知发生了水上交通事故,在肇事船舶具有救助能力的情况下,无论是出于逃避救助义务以及责任追究的动机,还是基于对船员和船舶安全的担心,离开事故现场,就可认定为构成放任损害结果发生的间接故意的主观心态,满足肇事逃逸的主观要件要求。虽然有研究者认为直接故意也满足肇事逃逸的主观要件,但笔者认为交通肇事是源于过失的心态,肇事者不可能希望损害结果的发生或扩大,直接故意不应作为判定肇事逃逸的主观要件,否则违反了基本逻辑。至于肇事船舶离开现场后,履行了报告义务,并不能改变行为的性质,只能证明其主观恶性较小。

肇事人因对发生的水上交通事故“不知情”,离开事故现场、未向有关机构报告,由于不存在主观故意,因而不满足肇事逃逸的主观要件,对该行为只应按照交通肇事处理。但肇事船舶一方是否知情,他人很难进行准确的认定,因而关于“不知情”的举证责任须由肇事方承担。若肇事方无法证明其“不知情”,法律就要认定其“知情”。

(四)主体要件

船舶肇事逃逸主体一般为船舶驾驶者。船舶驾驶是一个多工种合作才能完成的行为,决定了船舶驾驶者具有自身的特点:船员分属驾驶部和轮机部两个部门;船员有职务高低之分;船舶驾驶的指挥和操作由不同船员分别进行;船员驾驶船舶有严格的值班制度。基于上述特点,在确定船舶肇事逃逸主体时,首先,要弄清船舶肇事的原因;其次,区分是驾驶部的责任还是轮机部的责任;其三,确定责任船员是谁。

另外,船舶所有人、承租人也可能对发生水上交通事故的船舶下达逃逸的指令,在这种情况下,下达逃逸命令以及明知事故发生而执行逃逸命令的主体都须为逃逸行为承担责任。

上述各个要件是构成船舶肇事逃逸的必备要件,缺一不可。由此,笔者认为船舶肇事逃逸是指水上交通运输主体在船舶发生水上交通事故后,为逃避法律责任和其他目的,违法驶离事故现场的行为。

二、船舶肇事逃逸的法律责任规定及评价

承担船舶肇事逃逸法律责任的基础是交通事故。交通事故既可能造成财产损失,也可能造成人身伤亡;既可能违反合同义务,也可能违反法定义务;更由于引发事故的原因具有多元性,违反的法律就存在多重性的可能。《水上交通事故肇事逃逸处理程序》第7条规定:对已查实的逃逸船,应责令其承担因肇事逃逸而引起的全部责任;对肇事逃逸船舶及有关人员按相关规定予以处罚,并吊销逃逸船主要责任人员船员适任证书;对已构成刑事犯罪嫌疑的,移交司法部门追究刑事责任。因而,交通事故的责任人承担的是一种综合

责任。船舶肇事逃逸法律责任与交通事故责任的不同仅在于存在“逃逸”的情节,使责任的具体认定和处理上有一些自身的特点。

(一)船舶肇事逃逸的民事责任

在船舶肇事逃逸案件中,民事责任的承担以赔偿损失最具现实意义。在这里,不考虑事故可能引发的合同责任,仅针对水上交通事故引发的侵权责任。

1财产损害责任。《民法通则》第117条规定:“损坏国家的、集体的财产或者他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的,侵害人并应当赔偿损失。”《海商法》对船舶肇事逃逸起因之一的船舶碰撞有专章规定,但没有对碰撞逃逸的民事责任做出单独的规定,所以船舶的碰撞责任仍将适用过失比例原则确定,并按照恢复原状原则、直接损失赔偿原则、尽力减少损失原则等确定赔偿的范围。《1910年统一船舶碰撞某些法律规定的国际公约》第8条明确了发生船舶碰撞后当事船舶的义务,并在第3款规定:“上述规定违反的本身并不将责任加于船舶的所有人。”

从法律的规定看,财产损害责任由两部分组成:一是事故带来的直接财产减少或者预期利益的损失。这需要通过专门机构的认定或当事人协商确定,市场价是其重要的参考依据;二是因为逃逸和追偿而带来的附加损失。如为查获肇事船舶而支付的调查费用、聘请专业人员的费用等。

财产损害责任的“度”的确定以未发生水上交通事故前受害人的状态为标准。若是通过赔偿,受害人的财产状态和事故前是相同或基本相同的,即可认定赔偿是充分的。但在确定赔偿额度时,也必须注意对于已经发生的事故,受害人承担减损的法定义务,对于未采取适当措施导致扩大的损失部分,受害人无权向肇事船舶追偿。而且,逃逸行为本身并不增加肇事船舶的财产责任。

2人身损害责任。人身是“无价”的,但在人身受到侵害时,法律又必须为这种损害确定一个以社会条件为基础的“价格”。《民法通则》、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》对人身损害的赔偿项目进行了列举,主要包括:因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入;受害人致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失;受害人死亡的,除赔偿医治疗支出费用外,还应当赔偿相关丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。

从现行规定看,人身损害赔偿责任由两部分组成:一是实际支出的部分,该部分按照法律规定实报实销;二是法定赔偿部分,该部分由法律规定具体的计算办法,并根据受诉法院所在地或受害人的住所地计算具体数额。以《2007年湖北省人身损害赔偿标准》为依据,造成人员死亡的死亡补偿费:城镇居民为229700元,农村居民为79940元;被扶养人生活费(最高值):城镇居民为174020元,农村居民为61800元;丧葬费:8000元。

船舶肇事民事责任的赔偿额度可能受限于海事单位责任限制制度与海事赔偿责任限制制度。但在财产损害赔偿方面,存在“江、海差异”,在人身损害赔偿方面,则包含“江海差异、内外差异和身份差异”。这种差异的存在,使得发生在不同水域、涉及不同主体的同类案件出现不同的处理结果。

(二)船舶肇事逃逸的行政责任

行政责任通过行政处罚的方式实现。发生水上交通事故后,“不得逃逸”是一项法定义务,违反该义务,尚未构成犯罪的情况下,水上交通安全监督部门有权依据相应法律对逃逸责任人进行处罚。

《海上交通安全法》、《海上交通监督管理处罚规定》、《内河交通安全管理条例》和《船员条例》等均有行政处罚的规定,但《海上交通安全法》“给予单独或合并采用警告、扣留或吊销职务证书、罚款处罚”的规定十分粗糙,一方面不合理地放大了执法部门的自由裁量权,容易诱发滥用权力,脱离法律公平的价值追求,另一方面使交通行为主体对处罚的预期模糊,助长侥幸心理。《船员条例》规定了“1000元以上10000元以下罚款;暂扣、吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚”,体现了“过罚相当原则”;但船员适任证书被吊销的申领时间限制,与《内河交通安全管理条例》的规定存在冲突。《海上交通监督管理处罚规定》对违章船舶和违章人员分别进行了规定,看似更为合理,但作为效力层级低的规则,超越上位法处罚违章船舶,本身的合法性就值得怀疑,对违章人员的处罚因与《船员条例》相冲突已经失去法律效力。

(三)船舶肇事逃逸的刑事责任

水上交通肇事罪的主体为一般主体,主要是指从事水上交通运输的驾驶人员、水上交通运输的操纵人员和水上交通运输活动的直接领导、指挥人员;主观方面表现为过失;侵犯的是水上交通运输的正常秩序和交通运输安全;客观上发生了重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。交通运输肇事后逃逸是交通肇事罪的加重情节。

根据《解释》,为逃避法律追究逃离事故现场的,只要致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,即按交通肇事罪定罪处罚。《交通部水上交通事故统计办法》,将水上交通事故分为小事故、一般事故、大事故、重大事故、特大事故5类。对于水上交通事故,一般情况下发生大事故、逃逸的情况下发生一般事故就可能承担刑事责任。

从法律规定看,《刑法》在第131条和132条分别规定了重大航空事故罪和铁路安全运营罪,却未把承担更为重要运输任务的水上交通肇事问题作为一个独立的罪名予以单列;《解释》考虑的基础是事故频率更大的道路交通肇事,未考虑水上航运的特殊性;财产损失将“无能力赔偿数额在30万元以上的”作为构罪的起点,而根本不考虑造成损失的数额和责任人的赔付能力;仅规定人身刑,而缺少财产刑,似产生了“激励”逃逸的效果。刑事打击力度不足,“使得几乎每一起水上交通肇事犯罪都有可能发生逃逸”。

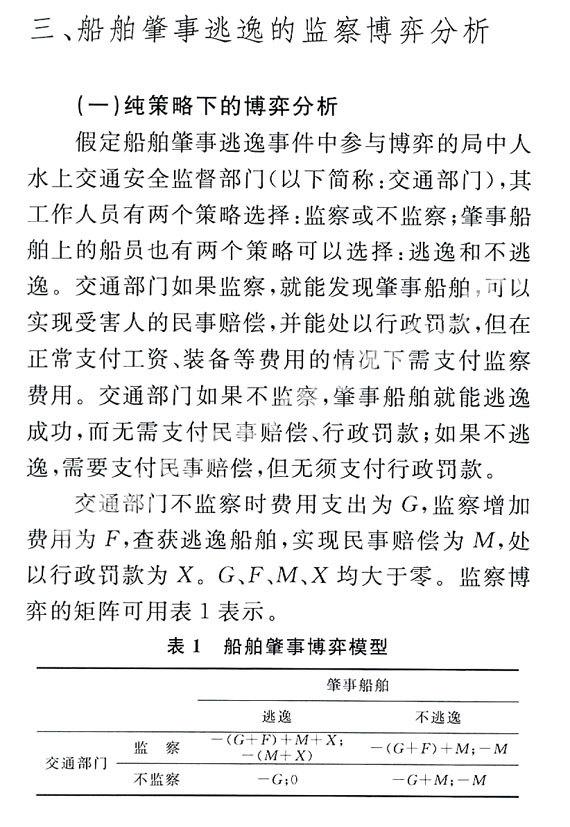

船舶肇事逃逸的民事责任根据侵权责任界定,只要发现逃逸船舶,该责任承担具有不可避免性,但赔偿额度受海事责任赔偿限制制度的保护;行政责任主要是吊销船员的适任证书、罚款,而罚款的法定最高限为人民币1万元;刑事责任处罚的轻重和人员死亡、重伤关联密切,和财产损失的偿付能力而非损害大小直接联系。然而,现行法律责任的规定无法有效遏制船舶肇事逃逸的发生作为一种现实的存在,使我们必须思考水上交通安全监督部门的工作状态以及制度本身可能存在的缺陷,并探寻制度完善的路径。而监察博弈分析将水上交通安全监督部门的工作和制度有机的联系起来,保证了分析结果的实践价值。