“二次紧缩”:中国经济面临的主要风险

2009-09-22刘宪法

[摘要]本文从经济周期的视角,对当前中国宏观经济所面临的风险进行了系统的评估。本文认为,当前中国经济所面临的最大风险是“二次紧缩”。短期“双松”的财政政策和货币政策,虽然可以实现“保8”的目标,但其代价可能是引发资产泡沫,延长经济结构调整的过程。一旦资产泡沫破裂,经济将会进入“二次紧缩”。本文还认为,当前中国经济出现通货膨胀的可能性很小。

[关键词]经济周期 “二次紧缩” 资产泡沫 通货膨胀

[中图分类号]F123.1 [文献标识码]A [文章编号]1004-6623(2009)04-0021-07

[作者简介]刘宪法(1955—),河北邢台人,综合开发研究院(中国·深圳)主任研究员。研究领域:理论经济学、宏观经济。

2009年上半年我国的各项经济指标呈现出转暖迹象,资本市场的活跃也显示出市场人士的信心普遍恢复,乐观情绪在市场上蔓延。然而,这种止跌企稳预示着什么?是趋势性的止跌回升,还是将会出现暂时性的反弹,或者仅仅是止跌?本文认为,未来中国经济运行发生的风险来自两个方面:一是“二次紧缩”的风险;二是资产泡沫破裂的风险,但引发通胀甚至滞胀的风险不大。

一、关于“二次紧缩”的风险

对于当前宏观经济的运行态势,需要从周期性波动的视角来观察。自2002年以来,中国经济进入了一个新的增长周期,2007年达到了本轮经济增长周期的顶点。2008年以后,在美国次贷危机的外部冲击下,我国经济增长速度迅速掉头向下,经济增长率由2007年前三季度的高点13.4%,直落到2009年一季度的6.1%,显然出现了经济的剧烈波动(fluctuation)。现在需要讨论的问题是,这种波动是冲击(shock)性的波动,还是周期(cycle)性的波动。这是理解当前中国经济运行方向的关键。

所谓冲击性的经济波动是指某种经济系统之外的因素,传导到经济系统内部,从而引发的经济波动。2003年上半年“非典”爆发的影响就是一个典型案例。“非典”一度对当时中国经济产生了较大的冲击,但是,这种短期的外部冲击不会改变经济运行的轨迹,也就是说随着外部冲击力量的减弱,经济系统很快就会回到原来的运行轨迹,不会发生趋势性的改变。一般来说,冲击性的波动其持续的时间会较短。

也有一种情况,外部冲击成为周期性波动的一个诱因。例如,2001年发生的“9.11”事件,就成为美国“新经济时代”结束的一个标志性事件。美国经济由此进入了新的经济周期,发生了趋势性的改变。

所谓周期性的经济波动是指经济系统出现了周期性的,由不均衡到均衡的调整过程。具体来说就是,在经济增长上升阶段,经济系统内部结构,包括消费与储蓄及投资的比例关系,内部需求与外部需求关系、生产部门间的投资结构等,出现了不协调,或者说资源的错配。这种经济系统内部不协调的矛盾累积到一定程度,就会爆发出来,经济增长率就会下降。在经济增长率下降过程中,失衡的经济得到逐步的调整。调整过程,一个突出的现象是产能过剩,并由此引发失业率上升。总需求不足只是经济系统内部不协调的一个表征。这就是坚持奥地利传统的经济学派对经济周期的一个基本解释。

从现象上看,当前中国经济中出现的增长率下降是由外部冲击引起的,即美国次贷危机导致世界经济整体不振。对中国来说,是外部需求突然减少,出口下滑,引起中国经济增长率的下降。然而,这只是一个诱因。应该看到,美国与中国各自长期存在着经济结构失衡的问题。

先看中国,中国经济系统内长期存在着“储蓄过度、消费不足”的失调问题。中国生产出来的产品自己消费不了,必须出口,形成了“出口依赖型经济”;再看美国,与中国相反,美国经济系统内则存在着“储蓄不足,消费过度”的失调问题。这样,美国所消费产品数量大于其所生产产品的数量,必须进口,形成了“进口依赖型经济”。

如何解决这个问题呢?过去几年中美经济关系所形成的模式是:中国产品大量出口美国,换回美元,中国再以购买美元国债或其他金融债券形式,向美国融资,回流美元,支持美国国内有足够的购买力。然而,中美之间这种国际贸易和资金流动的循环模式,是不稳定,也是不可持续的。

从宏观经济层面分析,要使这种循环模式得以维持,中美两国都不得不大量释放流动性。作为顺差国的中国,为了保持汇率的稳定,避免汇率的快速升值,就必须大量抛出人民币,吸收美元。虽然,央行可以频繁地进行对冲操作,以冲销其影响,但流动性过剩是难以避免的。作为逆差国的美国,为了弥补贸易逆差缺口,必须保持资本市场的繁荣和活跃,以吸引国际资金流入美国,美国央行则不得不持续采取宽松的货币政策,为市场提供足够的流动性,其必然结果是产生资产泡沫。一旦资产泡沫破裂,这种循环模式就会被打破。中美两国的经济系统都需要进行结构性调整,都必须各自寻找和重新建立能够实现内外部经济关系基本协调的新的均衡点。

消费与储蓄之间的关系是最基本的宏观经济变量关系,消费与储蓄失衡的调整,必然是一个比较漫长的过程。具体到当前中国经济,就是需要将储蓄“盈余”即出口需求转为消费需求,这种总需求结构的调整不可能在一两年内完成。

另一个值得关注的问题是,消费与储蓄失衡调整到位,国民储蓄率下降,同时也就意味着经济高速增长阶段的结束,经济增长率将会下一个台阶,可能会降至6%~8%之间。日本在上世纪70年代,高速的经济增长阶段结束以后,长期潜在的经济增长率曾降至6%。中国要有承受保持长期中速经济增长的心理准备。当前中国的城市化进程还在进行中,长期潜在的经济增长率的降幅可能没有这么大,但降至8%是完全有可能的。另外,日益增加的环境保护的国际压力,可能也不允许中国经济继续维持10%左右的高速的经济增长。

总需求结构的调整还必然要对总供给结构进行相应的调整。对总供给的调整,必须经历三个阶段,即库存调整、价格调整和产能调整。目前我国工业生产开始回升,CPI和PPI仍处于下降通道,由此可以初步判断,库存调整已经基本完成,价格调整正在充分展开,但持续时间将会较长,对生产能力的调整远未到位。

从调整的“时间窗”分析,如果以2007年10月作为经济向下运行的拐点,到2009年6月,调整期不过20个月,周期性调整并没有到位。因此,就不能得出目前经济已经见底回升的判断,最为乐观的判断是经济增长下滑已经“见底”。不仅如此,目前中国经济还存在着“二次紧缩”的风险。

“二次紧缩”的风险,主要来源于三个方面:

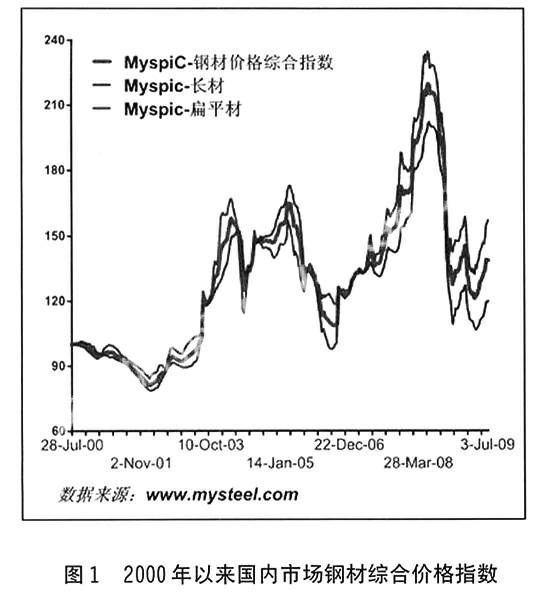

一是政府大规模刺激经济的计划,在短期内止住经济继续向下运行的趋势,但也会延长产能调整的过程。因为在资金比较宽裕的环境下,企业自身调整的动力将会大大减弱。一些企业,特别是有国有资本或政府背景的企业,即使自身的经营能力下降,也可以靠融资来维持企业的运转。在经济结构调整的“时间窗”不够长,经济系统内在的成长动力机制尚未形成的条件下,单靠政府投资拉动的经济回升是不可持续的。例如,据估计,国内现有的钢铁的生产能力为6.7亿吨,实际需求在4至5亿吨,产能过剩十分明显。二季度以来,在政府扩张性财政政策和宽松货币政策的刺激下,钢铁市场又趋于活跃,钢铁价格有所回升(见图1)。这势必减弱钢铁企业削减产能的动力。再以焦化行业为例,按照炼焦行业协会分析,目前国内焦炭产能在3.9亿~4亿吨,当前的实际需求至多2.8亿~2.9亿吨,产能过剩超亿吨。但是,全国各地焦化企业产能扩张势头仍然强劲。

二是根据我国上一轮宏观调控的经验,政府投资支出对经济拉动效应随着时间的推移呈递减趋势。一旦政府投资支出效应释放完毕,宏观经济又会掉头向下。1998年在亚洲金融危机的冲击下,中央政府适时推出了大规模刺激经济计划。1998年的经济运行呈现出逐季回升的运行态势,按当季计算,经济增长率从一季度的7.2%,上升到四季度的9%。但到了1999年,经济又继续向下运行,1999年四季度当季的经济增长率下降至7%以下。据有关报道,目前我国已经出现了财政投资项目库储备不足的问题。二季度以后,中央财政下达的财政投资规模明显缩小,2008年底为1040亿元,2009年一季度为1300亿元,二季度为700亿元,三季度为800亿元。

三是异常宽松的货币政策可能会造成经济体系内新的失衡,即以资产市场繁荣支持实体经济的稳定,或者说,实体经济的相对稳定是建立在资产泡沫的基础之上的。2001年“9.11”事件后,以格林斯潘为首的美联储所采取的低利率政策的结果就是如此。当时美联储为了缓解“新经济”过热之后对美国经济的伤害,持续采取低利率政策,释放了大量的流动性,大量社会资金流向房地产市场,造成了房地产市场的空前繁荣。然而,事实证明,这种脱离实体经济的繁荣是不可持续的,而且还会使实体经济置于更加不稳定的状态。目前中国已经出现一些办实业的大型国有企业,向房地产市场进军的现象,为充裕的资金寻找出路。

更为复杂的问题是在中国经济已经高度与世界经济融合的背景下,中国经济很难走出独立的行情。不确定的外部冲击将会直接影响中国经济的稳定运行。

总之,目前中国经济出现“二次紧缩”的风险在逐步加大。但是,“二次紧缩”不会发生在2009年,很有可能是发生在2010年。

二、是通货膨胀的风险,

还是资产泡沫的风险?

2009年上半年中国宏观经济运行中的一个突出现象是新增贷款大幅度上升,货币供应量增长加速。截至2009年6月底,新增贷款规模为7.72万亿元,其中新增人民币贷款7.37万亿元, M2增长28.46%,M1增长24.79%,各项指标均大幅度超过央行年初制定的控制目标(见图2、图3)。

异常宽松的货币政策的正面效应,是有力地支持了中央政府的大规模刺激经济计划。本次以“保增长、促就业”为导向的宏观经济调控政策的主体是积极的财政政策。为了避免扩张性的财政政策的“挤出效应”,最大限度地发挥财政政策对经济的拉动作用,就需要有宽松的货币政策与之相配合。实践证明,“双松”的宏观调控政策的短期效果是明显的。

然而,异常宽松的货币政策也起到了向经济体“注水”的作用。现在的问题是“水”往哪里流?

货币一个可能的流动方向是推动物价的上涨。目前社会各界对宏观经济走向的最大担忧是可能会出现通货膨胀。这种担忧来自两个方面:一是“天量”的信贷扩张和高速的货币供给将会导致通货膨胀;二是目前市场上已经普遍形成了通货膨胀的预期。本文认为,近期或年内发生通货膨胀的可能性不大。

第一,通货膨胀的一个典型特征是与经济过热相联系的。在目前中国的劳动力市场环境下,出现经济停滞与通货膨胀并存即滞胀的可能性很低。现代货币主义的一个基本观点是通货膨胀纯粹是货币现象,与经济增长无关。在理论上说就是不存在菲利普斯曲线所描绘的经济增长即就业与通货膨胀的替代关系,从而可以很好地证明滞胀的存在。近些年来新凯恩斯主义的经济学家,更多地从劳动力市场结构的角度来分析滞胀的可能性。简单地说就是一旦形成了通货膨胀预期,工人在工资谈判时可以将预期通货膨胀因素加进去,推高工资率,工资率提高,又会传递到物价上,引起工资与物价的螺旋式上升,从而导致物价的普遍上涨即通货膨胀。而在中国目前的劳动力市场环境下,很难设想工人有足够的谈判能力将预期通货膨胀因素加到工资里。由于目前中国尚不存在工资与物价的螺旋式上升的机制,即使存在着通货膨胀预期,也不具备形成滞胀的基础条件。

第二,从历次物价上涨情况来看,农产品价格上涨是推动物价普遍上涨的一个重要因素。而目前中国正经历着一个农产品价格下降的周期,5月份粮食价格下降了1.7个百分点,6月份粮食价格有所回升,生猪价格继续处于下降通道(见图4)。进入2009年以来,国际粮价大幅下跌,国内粮价还有下行的压力。在这种形势下,农产品价格上涨推动物价上涨的可能性不大。

第三,国际石油价格对国内价格的冲击可能是最不确定的因素。自2009年2月国际石油价格跌至34美元/桶以来,国际石油价格总体上呈震荡向上的走势,但也很难有效突破70美元/桶大关(见图5)。据多家机构预测,2009年下半年国际石油价格很可能在60~80美元/桶之间震荡。另外,目前中国的油价与国际油价并没有完全挂钩,在这种价格形成机制下,国际石油价格上涨推动国内物价普遍上涨的可能性也不大。

总之,在目前中国出现成本推动型的通货膨胀可能性很低,在总需求疲软的情况下,近期或年内发生通货膨胀的可能性不大。

通常认为货币供应量增长与通货膨胀之间会有12个月到18个月的时滞,这就是说,通货膨胀可能在未来两年内发生。如果出现这种情况,一定会伴随着总需求的迅速膨胀,经济增长率又重新回到两位数,这时就会出现需求拉动型通货膨胀。但本文认为,中国经济出现“二次紧缩”的风险比经济快速回升的可能性更大,因此,这种出现需求拉动型的通货膨胀的可能性也不大,即使出现外部成本冲击型的价格水平的暂时上涨,也不会出现价格水平的持续上涨。另外,国际经验证明,在经济紧缩时期,保持适度的通货膨胀即5%左右的价格上涨率,对经济复苏是有好处的。应该将通货膨胀的标准,确定到价格总水平上涨到5%以上。

然而,这并不意味着目前已形成的通货膨胀预期不起任何作用,只是这种通货膨胀预期是作用到资本市场价格上,引起股票价格和房地产价格的上涨。2009年上半年,股价和房价均出现大幅反弹。一时间,社会各界对银行信贷资金进入股市和房市议论纷纷。有研究分析估算,在新增贷款中,有20%左右的资金进入了股市和房市。按照这样的估算,目前进入股市和房市的资金大约有1万亿元到1.5万亿元。

一般认为,推动本次股市和房市上涨的因素为:实体经济出现了复苏的迹象;充裕的流动性;通货膨胀预期;低利率政策。以上4个因素中,有3个因素与宽松的货币政策有直接关系。

本文认为,形成资产泡沫应具备三个基本特征:一是资本市场的价量走势与实体经济的走势相背离,或者资本市场对实体经济的反映出现了“超调”;二是流动性泛滥推动资产价格上涨;三是价格上涨表现为自我预期实现。显然,目前中国的股票市场与房地产市场均显现出以上三个基本特征,特别是目前公众普遍形成了通货膨胀预期,将投资股市和房市作为通货膨胀的避险工具,这是本轮资产价格上涨的一个鲜明的特点。由此判断,资本市场存在泡沫是可以肯定的,问题是目前是否存在着资产泡沫破裂的风险。本文认为,近期内(2~3个月内)资产泡沫破裂风险不大。这与中国资产市场所特有的“泡沫破裂”方式有关。

先看股票市场。中国的股市具有十分明显的单边市的特点,即在上升阶段,多头占优势,在下降阶段,空头占优势,单靠市场自身的力量,很难形成趋势性的逆转,也就是股市泡沫很难“自动破裂”。以往的经验表明,主导市场反转的主要力量来自政府相关的调控政策,这就是所谓的政策市。因此,股市泡沫破裂的风险就转化为政策风险。具体地说,股市泡沫是否破裂,关键取决于政府对资本市场风险的态度。目前货币管理当局的政策走向,就成为当前股票市场中最大的不确定因素。这就是说,股市泡沫风险实际上是政策转向的风险。

种种迹象表明,央行在近期内对宏观调控政策进行方向性调整的可能性并不大。7月上旬,温家宝总理在两次经济形势座谈会上都重申“必须坚定不移地实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,“保增长、保就业”仍是当前宏观调控的核心目标。7月下旬,央行在系统内的座谈会上,仍然将“继续实施适度宽松的货币政策,巩固经济企稳回升势头”作为货币政策的基调。

但是,这并不意味着央行不会适当做出政策调整,毕竟“保持货币币值的稳定”是央行的首要目标。这就需要特别关注两个指标,一是 CPI;二是M2和M1。

虽然在国际经济学界,已有学者呼吁以包括资产价格特别是房地产价格在内的广义价格指数,作为央行的货币政策目标,但在现实的央行操作过程中,货币政策的“锚”,即盯住的目标仍然是物价。在目前CPI仍为负值的情况下,央行更加警惕的是通货紧缩,所以,不太可能转变政策方向。也就是说,当CPI由负转正时,央行调整政策方向的可能性将会增大。

另外一个指标是M2的增长率。从历史经验上看,当M2的增长率超过了30%,M1的增长率超过了25%,通货膨胀的风险将急剧加大(至少央行会这样认为)。1993~1994年的货币供应量曾超过30%,其代价是出现了超过两位数的通货膨胀。这一惨痛的历史教训,央行一定会记忆犹新。也就是说,30%的M2增长率和25%的M1增长率可能是央行所能承受的“心理极限”。6月份,M2的增长率达到了28.5%、M1的增长率达到了24.79%,已经接近央行的“心理极限”。7月份,央行重启一年期的央票发行,就表明央行已开始微调货币供应量,力图将货币供应量的增长速度控制在可控的范围内。

初步判断,在三季度以后,如经济企稳得到进一步确认,CPI的增长率也已由负转正,央行就可能进行方向性的政策调整。

除了货币管理当局收紧银根之外,传统上,政府对股市的调控手段还有两个方面:一是加快新股上市的节奏;二是调高股票交易印花税。前一种手段,目前已经开始启动,但对股价打压的效果并不明显,后一种手段一般认为是一剂猛药,其对股市的打压效果,主要取决于市场的心理承受能力。由于调高股票交易印花税无需改变政府宏观调控部门的政策方向,本文认为,调高股票交易印花税可能会先于央行的货币政策的调整。

再看房地产市场。中国的房地产市场与股票市场的联动效应十分显著,而且房地产市场也是资金推动型市场,因此,影响股票市场的政策因素,在房地产市场上同样存在。与股票市场不同,房地产市场对实体经济的影响更大。

由于中国的资本市场发达程度较低,股票作为一种金融资产在全部金融资产中的比重不高,大约在20%~25%,而且股票融资的杠杆率很低,国民的储蓄率又很高,所以,股市的泡沫对实体经济的影响远不如发达国家那么大。但是,房地产市场则完全不同。

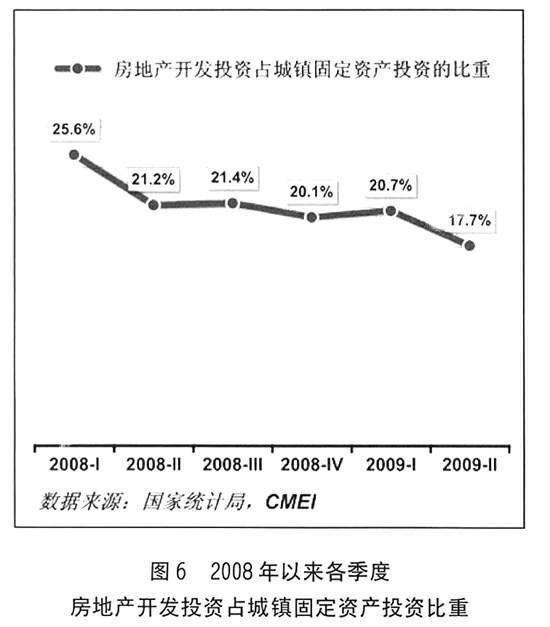

首先,房地产投资对总投资需求的拉动作用明显。2008年一季度,房地产投资一度占全部城镇固定资产总投资的25%以上,成为拉动投资高速增长的重要力量。2009年上半年这一比例下降至17.7%(见图6) 。普遍认为,房地产投资动力不足是民间投资动力不足的一个重要表现,下半年房地投资将会快速回升。

其次,房地产信贷已成为目前银行系统内发展最快的信贷业务。自2000年开始,房地产信贷业务发展十分迅猛,据《中国人民银行政策执行报告》,到2008年底,房地产信贷占银行总信贷的比例达到了17.4%(见图7)。据国家统计局的数据,2009年1~6月,全国房地产贷款同比增长32%,个人按揭贷款增长63.1%,大量的信贷资金流入,加速了房地产市场的“量价齐升”。一旦房地产市场泡沫破裂,还贷的违约率上升,将直接威胁银行体系的资产安全,并可能引发银行系统的信贷萎缩,对实体经济产生巨大的负面影响。

第三,房地产对消费拉动作用十分明显。在目前中国城镇居民消费的恩格尔系数已经降至0.36水平的情况下(按照国际公认的标准,恩格尔系数达到0.30~0.40,表示该国居民已经进入富裕国家的行列),住房消费已经成为城镇居民和进城农民最为重要的消费领域。而且住房消费还会带动一系列的相关消费,包括家庭装修、汽车及其它耐用消费品的消费。如果房地产消费不活跃,政府所大力推行的刺激消费政策很难取得明显的效果。

由于房地产市场对实体经济的关联度更高,所以,目前政府宏观调控部门处于两难的选择,如果房地产市场不活跃,启动经济的计划就难以实现,但是在当前宏观经济环境下,启动房地产市场就必须向房地产市场注入资金(2009年5月银行下调房地产资本金率,由35%降至20%,实际上就是向房地产市场注入资金),其结果不可避免地造成房地产市场的泡沫;如果房地产市场的泡沫增大,又会加剧危及银行系统的资产安全,造成经济不稳定。同时,房地产是关乎民生工程的产业,世界上任何一个负责任的政府都把保障居民住房作为一项重要的社会福利事业。因此,国家的房地产政策也是社会福利政策。一旦房地产价格上涨到大多数自住购房者无法承受的水平上,民众对政府的公信力将会降低,甚至成为社会的不安定因素。这也是中央政府不得不考虑的问题。然而,在目前中国已将“保增长”作为首要目标的情况下,中央宏观调控当局,近期大力干预房地产市场的可能性也不大。

虽然银监会对房地产市场泡沫现象一直十分关注,也两次下达通知,严格实行对“二套房贷”的管理,但是实际效果如何也值得怀疑。这是因为作为决定房地产市场走势最重要的主导力量——商业银行和地方政府,其利益与房地产市场休戚相关。

对于商业银行来说,房地产贷款仍然是目前最有盈利价值的项目,房地产贷款不仅可以为银行带来利息收入,而且可以吸引储户存款,并可将业务扩展到各种理财产品上。而且,与其它实业项目相比,房地产流动性高,变现能力强,并有一定的储值功能。在经济不景气,难以寻找到更好的实业项目的情况下,更是如此。

对于地方政府来说,土地财政仍是其主要的收入来源。而且地方政府官员的各种利益均要从发展房地产市场中得以实现。虽然中央政府并没有将房地产列为十大振兴产业,但是地方政府无不将房地产作为本地区发展的支柱性产业。

另外,目前在房地产市场上,还存在着一个特殊现象,就是一些资金实力雄厚的大型国有企业成为这一轮房地产市场上涨的重要推手。这是因为,一方面,在产能普遍过剩的情况下,这些大型国有企业缺乏适当的投资领域,另一方面,获得银行信贷资金倾斜的大型国有企业,必须为这些资金寻找出路,部分资金实力较为雄厚的民间资本也是如此。目前土地市场“天价地王”神话的背后,就有这类企业的身影。

在这种情况下,房地产市场泡沫还会继续延续下去,可能形成比2007年更大的资产泡沫,并与股市的上涨相互支持,相互推动,直至泡沫破裂,从而可能成为中国经济“二次紧缩”的导火索。

三、对未来经济走势的判断

本文认为,目前中国经济处于周期性调整的初始和中期阶段,库存调整和价格调整正在展开,但尚没有进入时间较长、调整幅度较深的产能调整阶段。在政府大规模刺激经济计划的作用下,产能调整阶段有可能被延迟并延长。也就是说,按照市场自发的调整惯性,经济需要经历一段较长时间的市场出清过程。在市场出清阶段,必然会出现企业利润下降,亏损面增加,企业关闭、破产、并购与重组频繁发生。这一阶段虽然是痛苦的,但也是经济周期性调整必须要经历的一个阶段。

除了产能调整之外,目前中国经济还面临着总需求的结构性调整,即消费与储蓄比例关系的调整,由过分依赖外需拉动的经济,转向以内需拉动为主的经济。这种总需求结构性调整所需要经历的时间更长。即使本轮周期性调整结束,中国经济的长期增长率也不会回到两位数的水平。

政府拉动经济的宏观调控政策在短期是有效的,但这并不能改变经济运行的内在规律。因此,本文认为,宏观经济层面的止跌企稳,并不能预示中国经济出现了趋势性回升。如果央行继续放松银根,放宽信贷政策,也不排除经济增长出现较大幅度的反弹,但反弹后的跌幅将更深,形成经济的“二次紧缩”。按季度经济增长率计算,“二次紧缩”的深度在6%左右。

从数据上分析,由于2009年各季度的经济增长呈逐季下滑的态势,受基数影响,2009年经济增长指标可能会出现前低后高的运行态势。而且,2009年是政府执行大规模刺激经济计划的第一年,又逢“60年大庆”和上海世博会即将召开。加之,中国的银行系统资产质量较好,融资能力较强,而且目前政府财政状况也较好,具有较强的对经济的调控能力。这就为政府持续实施经济刺激计划提供了条件。因此,实现8%的经济增长目标几乎是没有悬念的了。按目前的经济走势,经济增长率有可能超过8%,达到9%。

在当前国际和国内经济环境下,决定价格总水平走势的主要因素是外部输入引起的成本变化。在全球可能出现流动性泛滥的形势下,上半年国际大宗商品的价格,特别是原油价格的升幅已经比较高了,进一步上升的空间已经缩小。外部输入型物价上涨的概率不大,但考虑到2008年上半年价格基数较高,2008年下半年价格基数较低的因素,到三季度后CPI增长率将会由负转正,到年底可能达到3%左右。这就是说,2009年实现年初政府设定的经济增长率达到8%,CPI增长控制在4%左右的目标是可以预期的。

Second Contraction: Main Risks Facing Chinese Economy

Liu Xianfa

(China Development Institute, Guangdong, Shenzhen518029,China)

Abstract: This paper will evaluate China's current risks of macroeconomic from the perspective of the business cycle. In this paper, it's considered that China's economy will face the risk of double-dip recession. In the short term, the objective ensuring the GDP growth of 8% can be achieved with loose fiscal policy and monetary policy, and asset bubbles generated, delaying the process of economic restructuring. Once the asset bubbles burst, the economy will fall into double-dip recession. The article also believes that the current inflation in China is unlikely.

Key words: business cycle,double-dip recession,asset bubbles,inflation

(收稿日期:2009-07-29 责任编辑: 垠喜)