略论近代上海西医的社会地位

2009-09-03何小莲

何小莲

摘 要:在近代中国医生职业化发展过程中,上海作为西医人才最为集中的城市,具有独特的地位。西医医生作为自由职业群体,无论与一般劳动阶层,还是与中医相比,其文化素养都比较高,经济收入也较高,属于比较富庶的阶层;社会声望也高,是社会择业的热门行业。关键词:西医群体; 自由职业; 收入; 社会地位

医生作为中产阶级自由职业者,和其他自由职业群体一样,其经济收入无论与其他各职业相比,还是同中医相比,普遍偏高,属于比较富庶的阶层;医生职业声望较高,有地位,成为社会择业的热门。

学术界对医生的研究,一般多着眼于名医的医术造诣与成就,较少涉及其他方面,对其经济地位及社会生活的研究则更少涉及。本文以相关档案材料,从近代上海医生的上述特征,给予探讨。

一、近代上海的西医群体

近代上海第一家西医诊所开设于1844年。以后迅速发展。到1909年,已有西医院13所,知名医生56人。这里要特别指出的是,这13所医院中规模较大的10所,都是外国人所办,56名医生中,只有4名华人①。这4名华人西医,从仁济医院最早的生徒黄春甫,到毕业于广州博济医院医科班的张竹君,虽然只不过几十年时间,却恰好标明华人西医从教会医院培养,到本土医学教育培养的历史进程。起初,华人西医人数凤毛麟角,只能说是点缀而已。随着中国本土医学教育的展开,以及留学生一批一批回国,西医的势力与影响越来越大。在近代中国,教会医院的华人生徒,日后发展成为最早的华人西医。传统中医传承靠的是个人带徒,或父子相承,这种传业方式,在近代英法等国也相当普遍。传教医师来中国之初,开办的所谓医院或诊所,往往只有一名医师,或者一名医师负责好几家诊所,学徒则成为传教医师得力的助手,他们帮助处理一些常规性事务,并学习医疗技术。在上海,仁济医院的开创者雒魏林招收了一批生徒,黄春甫即为其中最出色者。这种医师培养生徒的现象,在医学教育展开后,还持续了很多年。他们是华人西医的先驱。

当然,上海作为中国第一大城市,其医学需求靠的是正规的医学教育。从全国范围看,上海在西医教育方面并不领先。中国的医学教育从1866年广东博济医局开始,其后盛京、香港、南京、天津都有医校设立。直到1896年,上海圣约翰书院医学部创办,标志着上海近代西医教育的开始。上海虽然起步较晚,但在以后几十年内,医学教育迅速发展,出现了一批著名的医学院。根据1934年到1936年度部分院校之报告统计,全国公立大学医学院、独立医学院及医药牙医专科学校共计33所。主要分布在南京、上海、北平、广州等城市,上海第一,占8校;位居第二的是南京,占4校;北平、广州皆为3校

③ ④ (注:《我国医药学院校之初步统计》,《医育周年纪念刊》1936年,第71、77、75页。)。至1949年,上海医学校的医学毕业生占中国西医院校毕业生总数的40%(注:陆明:《上海近代西医教育概述》,《中华医史杂志》1991年第3期,第170页。)。上海医校不仅有数量上的优势,其质量也堪称国内一流。

医学教育的开展,不断地充实着西医队伍,各院校的毕业生越来越多,医院的医生也越来越多。医学生毕业后的服务地点,以上海为最多,据20世纪30年代中期的统计,上海共449人,北平次之,290人。医学毕业生服务于各省的,以广东为最多,共421人,江苏次之。而边远的宁夏、新疆、青海、贵州等省为最少,各有1人③。这说明西医在全国的分布极不平衡。各院校在校生之年龄,以23岁为最多,最大的40岁,平均年龄23.5岁。经过几年的学习,30岁开业,35岁以后正是黄金岁月④。

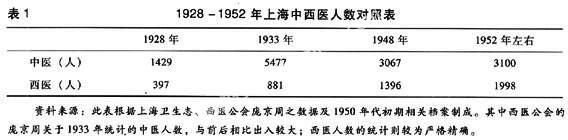

上海到底有多少西医呢?不同时期人数自然不同。 1928年,全市(包括租界)登记开业的西医有397人

⑦ ⑧ (注:《上海卫生志》,上海社会科学院出版社1998年版,第85页。)。到1933年,照卫生局医师执照计算,共有616人,再加上外籍医师265人,一起算来有881人(注:庞京周:《上海市近十年来医药鸟瞰》,(上海)中国科学公司1933年版,第17页。)。1941年,日军侵占租界,诊所一度减少,抗日战争胜利后又渐增多。至1948年底,西医1081人,牙医315人⑦。是时,私人诊所大多设在市区,名医以南京路、北京路、四川路、凤阳路(原白克路)、新昌路(原梅白克路)和外滩一带最为集中⑧。陈伯熙称上海有所谓三大医生世界,一指西洋医生,其地址多在黄浦滩及北京路;一是日本医生,多在虹口;一是华人西医,多在英大马路泥城桥一带及法租界霞飞路(注:陈伯熙编著:《上海轶事大观》,上海书店出版社2000年版,第361页。)。医师主治科别分类,以普通外科及内科最多,其次为牙科,其他专科医师所占比例极低,足见当时上海之开业医师并不专门化。

当时在上海正式开业的华人西医医生,大体有以下几种情况:从外国毕业回来的最如鱼得水。上海崇洋以医界为甚,当时社会的风尚,留洋西医在生活、技术上都以上海为首选营业之地,上海成为留洋西医的集聚地。民国时期,留洋医学生的数量一直在增长,即使是在西方经济危机时期中国留学生总数下降的情况下。这说明,热门的医学专业受到社会的普遍青睐。第二部分是上海本地医学院校的毕业生,这些学生在求学时代以上海为第二故乡,其医学实习阶段,更是亲眼看到上海西医设备的精良,而当时的内地,有些设施还闻所未闻,许多地方的西医,有几乎等于无。因而这些学生毕业以后也往往留在上海。第三部分是外地毕业生,上海为文化经济中心,吸引着各地人才,上海医院多,也提供了更多的职业机会。1925年成立的医生职业团体西医公会,其成员主要限于留洋与在华西医学院毕业的医学生。还有一种情况,就是医院培养的学生,大多与基督教有关。他们有些随着传教医师来到上海,在医院学习治疗或护理,以后独自开业。上海是近代中国医务人才最为集中的城市。对于自设诊所开业医师的情况,根据1947年的调查,正式医学校毕业者占17%,有国外学历者占15%,非正式医学校毕业者占33%,其余学历不详者,可列入非正式学校毕业之列,占35% ② (注:《上海市医疗设施调查》,《上海卫生》第1卷第4期,第19页。)。这项调查由卫生部派员会同上海市卫生局办理,调查区域多属市区,因为医疗机构大都集中在市区,郊区极少。因此,大体上可说明上海开业医师资格的真实情形。

近代上海西医事业的发展,还处于过渡时期。在社会上,医药的概念是广义又混沌的,凡是用方法或用药物替人治病的都包括在内,呈现出整体的混乱,医学界人才泥沙俱下。这也是为什么在翻检报章杂志时,总觉得当时的上海简直是西医林立,供过于求。专业职业群体的壮大,终成为改变这一局面的关键因素。

二、医生的收入

西医行使业务,除了医生个人这一因素,还有医院。西医的特色在于,医生依托于医院固定的场所、配套的设施而展开专业的医疗服务。西医医院需要拥有由社会支持的雄厚的资金、人员力量和不断更新药物与设备的能力。观察医生的收入,可以从私人开业医生和医院的职工医生两方面分别来看。

对于一般私人开业医生,其经济来源直接靠诊费。传统上,开业医务人员收费不一,没有规范的统一标准。一般医疗费用按照各地的习惯。1929年,上海特别市卫生局第一次颁布了有关医生收费的条例。门诊诊金每次0.2~1.2元,出诊(普通)每次1~5元(含车费),特诊每次6~10元(随请随到);住院费每天每床0.2~10元;手术费:小手术每次1~5元,普通手术6~10元,大手术10~500元,接生费每次5~50元(注:《上海卫生志》,上海社会科学出版社1998年版,第593页。)。之所以制订这个标准,在厘订医金的通告中说得很明白,因为当时各医院及各医生所订诊金,“无不昂贵异常,每逢出诊,亦必多方留难,致使无资源共享之民众,因而无力延医,贻误病机”,并称此非党治之下社会所宜有之现象(注:《上海医报》1929年第1期。)。因而对诊金进行了规定。卫生局的标准,与当时广告宣传基本一致,但低于医生的实际收费。一方面,市卫生局拟限制诊金,遭到医界一致抵制,上海医师公会向卫生部请愿要求撤销有关收费条例;另一方面,对于一般平民来说,这个标准已不算低。因为当时人对一元看得很重,超过一元以上,算是一件大事。在20世纪20-30年代的上海,一个普通工人家庭月收入也就几十元。

医生个体之间,实际收费情况相差甚远。中医名家陈存仁对20年代的诊费也有零星的记录。当时,中医夏应堂门诊六角六(即小洋六角,铜元六枚),殷受田门诊四角四,而张骧云(即张聋朋)门诊收费仅二角二,并且虽然规定收二角二,如果有人只给几个铜元,他也一样替人看病。西医陈一龙、庄德、臧伯庸收费都是小洋八角(注:陈存仁:《银元时代的生活史》,上海人民出版社2000年版,第32页。)。夏应堂、殷受田、张骧云皆为中医,对比中西医的门诊收费,明显看出,西医高于中医,名医高于普通医生。有些医生的收费远远高于这个标准。西医公会的庞京周在他30年代的报告中称,一个西医通常的门诊费为4元,出诊费为10—20元(注:庞京周:《上海市近十年来医药鸟瞰》,中国科学公司1933年版,第45-47页。(按:庞为医界名人,可能看到的是医界上层的情形)。如果按每天10位病人算,其门诊收入一月即为1200元,这还不包括出诊费。当时,诊病每日人数,大多不出10人。人们于西医信仰尚未树立,但少数名医师及精于开业术之医师门庭若市

⑨ (注:《上海市医疗设施调查》,《上海卫生》1947年第4期,第16页。,其收入更高。其时,一般医生一个月平均能收入几百元,如能收入1000-2000元,就算是高收入

⑥ (注:徐小群:《民国时期的国家与社会》,新星出版社2007年版,第56、59页。)。按照陈明远的研究,当时能收入一二百元以上的家庭,就可以步入“中间阶层”了。即可以住二三间的房子,还可雇佣一个女佣来操持家务,而对于一个典型的工人四口之家,每年的生活费是454.38元(注:陈明远:《文化人的经济生活》,文汇出版社2007年版,第156-157页。)。

对于在医院行医的医师,靠的是相对固定的薪水加津贴。以仁济医院来说,其职工待遇,较一般公务员待遇相差无几 ⑦ (注:《上海仁济医院概况》,上海档案馆馆藏编号:B242-1-146-1。)。20世纪30年代政府官员中,一般科员到科长的月工资是60-400元⑥。只有那些非常成功的医生,加上自行开业或各种兼职,其收入能够与高级官员相似或更高。1940年代仁济医院的第一年医师,底薪70元,医院院长薪水200元,医务主任120-130元,主治医师95-100元⑦。这里的“底薪”是40年代出现的新概念,反映着当时的时代特点,实际薪金等于基本薪水加上各种津贴,按照物价上涨指数,实际薪金不断地做调整。除此之外,院方还供给膳宿甚至包括公事衣的洗涤等。仁济医院院长陈邦典,除在仁济任职之外,还任圣约翰大学医学院、同德医学院及东南医学院教授,每日下午四至五时在家应诊。当时,医生兼职普遍存在,这成为许多医生高收入的一个重要原因。根据50年代初的统计,上海市开业西医1998人(外侨37人未包括在内)中,正式医学院毕业者,约 900人,占开业医师总人数的44.8%,他们技术较好,其中有少数堪称专家。他们的收入很高,最多的每月达1.2亿元。这与兼职较多有关,有些人兼任五六处职位,极少数未兼职者则系年龄较大者(注:《关于上海市开业医师情况分析》,上海档案馆馆藏编号:B242-1-452-21。)。

中华民国成立以后的前25年,中国物价基本稳定,升降平缓。 到20世纪40年代以后,开始了严重的通货膨胀,国民政府的财政陷入绝境,人们的实际收入大规模降低。1946年的社会调查显示,上海等城市一个五口之家最低生活费为法币15.6万元(购买力相当于抗战前法币50元),40年代末期,在一般城区,几十万元的收入,只能维持基本生活。1947年的调查显示,开业医师门诊收费,以1万元至2万元为最多,较医院挂号费略高。出诊费每次以5万至10万元为最多数⑨。如以门诊1万元来计,每天10位病人,医师可得月收入300万元。这与实际情况比较接近。40年代末,上海市警察局关于特种户口的调查,为了解一般医生的社会经济情况提供了一些线索。这里所谓特种户口,指自由职业者,主要包括中西医师、律师、工程师、会计师、记者等。包括医生在内的自由职业者,属社会中层,主要是以职员、知识阶层为主,这是一个以自己知识与专业技术服务于社会获取报酬的群体,他们无需像资本家那样直接承担社会风险,又不会像工人那样为衣食而艰辛劳作,他们职业稳定,大体上代表着中等及其以上的社会生活水平。

在1947年蓬莱区152份调查中,律师11份,医师136份(包括中西医),会计师2份,新闻记者无,工程师3份(注:《上海市警察局蓬莱分局关于特种户口的调查》,上海档案馆馆藏编号:Q135-3-6。)。从中明显看出,医师人数的比例高过其他自由职业。这代表了一般城区的情况。城乡之间的区别是非常大的。城区医师人口集中,且西医多于中医,收入也是西医高。在上述136份医师记录中,家庭殷富者居多,一般都用这样的字眼:“家庭富裕”、“优裕”、“小康”等等,个别情况下,才会出现“家庭情况普通”,还多见于中医。一般医生挂牌行医并有兼职,医术高明者更是身兼数职。也有人感慨“生活在近日这样发狂般的物价上涨中实难安”。 毕业于东南医学院的王国安,自行开业,拥有一家小型诊所。平时衣着西装,每月收入二三百万元,支出二百余万元。曾雇佣一名护士,并设挂号之练习生一名,练习生无正薪,仅供其夜读学费及零用少许款项。医师职业诊务多,除应诊之外,颇少其他活动,或者经常到医会讨论医学问题(注:《嵩山分局关于特种户口的调查》,上海档案馆馆藏编号:Q136-4-67。)。根据调查材料显示,这属于西医的一般情形。

许多医生的成功,首先不在于医术和医德,而在于吸引患者,患者接受药物和经常就诊才是最关键的。病人少,是做医生最犯忌的事。作为自由职业者,各个医生由于其医务量既不固定又差别甚远,无法作统一的计算,但仍可根据医生的收入实例去了解他们的一般状况。就一般的医生而言,无法同名医生相比,但他们的收入仍在普通社会成员之上。

影响医生收入的关键是他们的身份与文凭,身份和文凭是人们选择医生时的第一目标。医师之真实水平外界不易察知,人们只有根据医师的文凭与身份确定其身份、地位与价值,在西医界,主要靠博士、教授之荣号,这在人们眼里,意味着勤苦博学的结果。对于富裕人家,能接受博士大家的诊治,虽费巨资也在所不惜。从资历上来看,老医生富有经验,青年医生往往有文凭,在经验与文凭之间,一般人更重经验,但随着近代社会日益进步,医生之学识越来越为社会看重,于是,中年医师成为二者之折中,人们既要新的学识,也要具有一定经验,因此,许多中年医师拥有较高的声望,特别受到推崇,其收入水平也是最好的一群。如49岁的西医刁信德,圣约翰大学毕业。调查中这样描述他:中等身材,着金丝眼镜。一妻一子一媳一孙五佣。刁氏为大富翁,有高大之洋楼花园佳宅及拥有五洲大楼之全部房产,自备汽车一辆。其子刁有道,亦为圣约翰毕业,西服华丽,气度甚为高傲。还有仁济医院院长陈邦典,也正值盛年,圣约翰大学医学院博士,家有四亩田。诊金月收入700——2000万元,支出1000——1800万元,平日着西装,本人虽无特殊背景,但在医界颇具号召力,声望甚高,家庭现状颇为富裕。同德医院院长(实际为教务长)曾立群,同济大学毕业,上午在医院应诊,下午在中西大药房,家境富裕,自备有汽车。有东南医学院教授,调查表中虽填写入不敷出,却有自备车辆,可见消费还是较为奢华的(注:《老闸区分局关于特种户口的调查》,上海档案馆馆藏编号:Q133-3-27。)。

西医若分论各科,以外科为最好,内科最次,因为社会上的一般印象是“西医长于外科而中医长于内科”。西医之传入中国并为中国人所接受,外科的手术奏效是很关键的,施行手术,人命关天,丝毫来不得虚假。西医初传中国,凡是手术皆假手于外国医生,因此在手术方面中国人长期迷信外国医生,继而迷信有留洋背景者。眼科因器械手术非传统眼科所有,手术不大又疗效显著,故而较容易获得国人的信任,因而,眼科医生普遍获得良好的收入。与眼科同等地位的应当是牙科专家。月收入可达二三百万元甚至更多(注:据上海档案馆所藏编号为Q136-4-67的资料记载:牙医吴绶章,300余万元,颇能维持,交结各同业中人及社会闻人。西医司徒博,基督教背景,对社会事业活动甚力,办理一牙医院,规模相当可观,有医师二三人,护士数名,又创办一教堂,平时在院办公,星期日则往教堂。包宜蕴,收入200万元,家有一妻三子一女一护士一车夫。牙科李维康, 700万元收入,汪公復,资产3000万元,月收入400万元。)。产科的发展相当快,一方面社会上助产学校不断地培养新式产科医生,一方面旧的习俗在社会上占相当势力,因而,妇科空间应该说介于中西新旧之间。其他各科的业务量不比以上诸科,如皮肤病专家本来总带诊花柳病,而花柳病早被杂医伪医瓜分,请专家治疗者所剩无多,来治的人,又往往病得太深,颇为棘手。更何况一般中国人不以皮肤病为病症

⑤ (注:庞京周:《上海市近十年来医药鸟瞰》,中国科学公司1933年版,第45页。)。“为补救业务起见,无非走二种途径,一是提高诊金,而变为贵族式御用。”⑤

笔者在遍阅上海各区分局对自由职业者包括工程师医生律师等特种户口的调查时,发现业务稳定的医生,包括一般正规学校毕业者,其收入与大学知名教授、高级工程师等相当,有留学背景者更佳。而名医大腕,则毫无疑问跻身社会名流,属于富庶者阶层。

三、富庶者形象与热门职业

不同职业有不同社会功能、收入水平、声望和权力,决定了从业者的社会地位。 不同职业从业者的受教育水平也很不相同。同一职业的从业者,其收入则几乎取决于其教育水平。近代以来,地位越高的职业,对教育水平也越重视,声望、权威与社会地位也就越高,也容易进入社会上层。事实上,医学教育的专业性,医学功能的重要性,通过培训成为医生人数的有限性,以及医生职业所获取的良好的经济收入,都成为解释医生职业优势的判断标准。近代以来,医疗职业在世界各地的职业声望都很高。

西医是近代新出现的异质性职业,疗效快,教育成本高,花费时间多,其特点是专业性强、分工细、重仪器、重实验。西医又与化学、生理学、心理学、药物学、解剖学、细菌学密切相关,非学校教学不能为之。以外科手术而言,危险系数大,人命关天,不经过专门训练决不可能。因此,近代西医对医生实行严格的资格认定和准入制度,非经正规学校毕业,没有文凭,医生不可以行医。医生职业门槛高,成才难,培养医学人才的学校也相对较少,其毕业人数极为有限。西医疗效明显,能占领医疗市场的主要份额。人才既少,效果又好,其收入必然高。

分析西医行业从业人员的来源,可以看出,医生职业更为经济较宽裕的中上层者注重。或者说,从医学生的学习阶段,就已将社会上一般农民、工人的子弟拒之门外。为了培养高水平医学人才,各医学院的传统历来强调重质量,到20世纪20年代,上海高等医学教育的入学要求大致分为二类:一类要求高中毕业方可入学,如上海医学院、同德医学院、同济医学院等;另一类需大学二年级或读医预科2年,如上海女子医学院、圣约翰大学医学院等。拿圣约翰大学来说,富裕的工商金融界政界和自由职业家庭的子弟,成为这所学校稳定的生源。这些上中层家庭的子女控制了当时社会上新兴的拥有较高地位的新从业岗位,也包括医生职业。圣约翰医学院的毕业生,在很长一段时间里,居中国医学界的领导地位。医学课程最为繁重,还要加上实验,一般家境的同学即使半工半读也是很困难的。张仲礼先生就谈到当时他择医科,而后来为保证半工半读而转习经济系(注:熊月之等主编:《圣约翰大学史》,上海人民出版社2007年版,第276页。)。医生的高收入,对工业挤迫下经济处境困窘的知识分子,亦具有强烈的吸引力。例如陈存仁,他起初学西医,后改为中医。其中一个重要理由,即考虑到将来学成西医之后,开业所需的各项巨大费用难以负担。可见,学西医及至开业,都显示了比中医更高的门槛。另外,陈存仁还谈到他的失恋女友,因“自觉出身清寒,而且学的是中医”(注:陈存仁:《银元时代生活史》,上海人民出版社2000年版,第78页。而每感自卑,而出身名门的女友,取洋名通英文读贵族中学,继而留洋学习西医。

近代上海,西医资源相对来说,基本是为富裕阶层,至少是为中产阶级服务的。尽管也有穷人找西医的,但还是比较少。西医相对较高的治疗费用,让一般平民却步。1933年,上海市内正当开业的医师公会会员共881人,平均分配的话,每人要对付3400个居民,但事实上,第一,人们不是个个相信西医,有病的人不一定找西医;第二,大部分人没有就医服药的经济实力,这才是关键。于是“这八百多人,只好算是有产阶级的专用,不能对全市市民有什么很大的贡献了,尤其是西洋人,更不是一般人所敢请的,于是成了贵族御用”

④ (注:庞京周:《上海市近十年来医药鸟瞰》,中国科学公司1933年版,第17页。)。由于中西医并存,真正资本家生病,“化费了十百倍的诊金,又请新医又请旧医,而且一天请了好几位,这种钱都被几个盛名的医家和外国人积聚了去,一般医家是拿不到的,若是贫苦之家,恐怕中医诊过的,西医往往也不管,新医诊过,旧医也往往令其另请高明”④。当时,在上海负有盛名的几家外国医院,设备虽精,也只有少数人去享受,与一般老百姓关系不大。如宝隆医院,1920年代末,其病房分为三等,且价目各有不同,头等最贵的病房每人每天大洋15元,三等病房亦从每人每天6角到4元,最好的病室,病人须预付房金10天,药费另付。至于绷带、物品费、开刀、麻醉以及其他手术治疗费另加,若使用新法麻醉,再加20元。租用开刀室费,亦分等级(注:《宝隆医院住院章则》,上海档案馆馆藏编号:U1-16-828。)。在一般人的心目中,西医收费太贵,是贵族化的。西医公会的范守渊曾感慨道,“事实上,医师便成了上层的资产阶级的拥工,药品成为上层的有钱人的专利”,医师的工作任务,也几乎被上层的有产阶级所独占(注:《医讯》1949年第2期,第4页。)。不仅上海一地,全国似乎都是如此。鉴于此,上海市医师公会曾拟请各地医师公会,规定各私人医院诊所每日设“平诊”“施诊”时间,即专为当地贫病者服务。这也成为当时西医与中医竞争、争取民众信仰的一项重要内容。“此种现象,若不改进,则医学革命不能成功。……凡吾同仁之设有医院诊所者,自应酌设平诊施诊时间增加接触民众机会,争取民众信仰。使科学医学渗入民间,成为大众欢迎需要之医药。”(注:《医讯》1948年第6期,第10页。医生因与资产者关系密切,很容易被当然地视为富庶者。

除此之外,在生活的层面上,接受了西式教育的医生,其行为举止、生活方式等,也显示出有产者的外部特征。像上文中提到的在特种户口调查中,有“姓名”“年龄”“长相”“职业”,还有一些着装、个性等特征。如知名西医刁信德,西装华丽,着金丝眼镜,虽小家庭生活,却拥有5个佣人。时年36岁的广慈医院董事朱仲刚,法国巴黎大学毕业,有洋房两幢,信仰基督教,嗜好吸烟看电影。当时,医生家政服务比较普遍,佣人的多少是医生财富多寡的外部象征,从整体上看,这是他们区别于工人或农民家庭的标志之一。笔者还看到一个名为戴远如的医生的情况。其为上海监狱医院医生(注:《静安分局特种户口调查表》,上海档案馆馆藏编号:Q141-4-44。,平日着西装,四子四女家佣一人,全户计11人。此人对调查的各项内容都拒绝填写,当时调查警员留下了这样的记录:此人“态度傲慢,勉强应付,当按电铃,说明系奉命调查户口者,但他连责吾警‘冒昧,且态度慌张,行色惊骇。以服务监牢医院同为公务人员为藉口,坚拒询问,警虽态度和蔼,亦无补于调查之进行,当警问他乞讨照片之际,他则连称不可以,且面有怒色,家庭布置豪华,其本人并子女穿着亦颇华贵”。当时西医,平日出入场所多是影院、浴室和卫生局。其时,看电影进浴室是中产以上者的时尚生活,到卫生局,则多是业务关系同仁之联络。

医生中还有一些属豪门显贵。如留德回国的西医丁惠康,为丁福保之子。1934年与其父以30余万元巨资,在虹桥路创建上海虹桥疗养院。后又在霞飞路极为繁华的地段租屋建院,属花园洋房,达20余亩,3座大洋房可以分成60间病房,每间都装修得富丽豪华。单花园中铺草皮,剪树木,就花去了四根大条(即黄金,每条十两)。开幕之日,不但病房客满,道贺者之多、场面之大也盛极一时,连市长都来道贺。而丁氏收帐,皆以金条计数

⑥ (注:陈存仁:《我的医务生涯》,广西师范大学出版社2007年版,第76页。)。当时,西医界风气是高收费,按社会上一部分有钱人的心理,价钱越贵越有水平越有人上门。丁氏采取高价作风,收入之大,可谓日进斗金。陈存仁这样写道,“他总是装满了一个手提箱,坐着豪华汽车,到各处去寻欢作乐”⑥,足见其收入之丰厚,生活之奢华。

当然,医生当中,实际的社会地位与经济收入相差很大,但共同的特点还是将他们连在一起,那就是都从事着一个体面的职业,受过较高的专门的教育。在工商金融的中心上海,医生职业的公众地位和影响虽算不上显赫,但稳定的“不求人”的职业、丰厚的收入,为人们所向往。医生的成功主要是指经济上的富裕,而医生的声望融入到诸如“荣誉”、 “地位”这些概念中。近代上海是个比较西化的城市,有钱人、有权人、有地位人多相信西医而鄙薄中医,因此,西医医生的社会声望通常要较中医医生高出许多,当然,名中医的地位也是很高的。

(责任编辑:陈炜祺)