自制楔形体 完成仨实验

2009-08-28吕伟军邹雪峰梁兰英苏福河

吕伟军 邹雪峰 梁兰英 苏福河

将刨光的宽约4cm、厚约3cm的长方木,画出间距约8cm分割线,并在侧面画出对角线,使用截割铁棍用的手锯,先沿对角线锯出斜面后。再沿分割线分段锯割成高约3cm、宽约4cm、底边长约7.5cm的楔形体。把新砂布平放在桌面上,手指抹住楔形体研磨它的斜面表面,并用剪子把楔形体的前端剪齐后。在楔形体的斜面顶边钉牢一根跟斜面侧边垂直的“限位”木条,把它平放在水平的实验桌面上,可供学生3个实验使用。现以人教版新课标《物理》(九年级)教材为例简介如下:

1探究“摩擦力对物体运动的影响”实验:

在《五、牛顿第一定律》的课文里,编写了《探究“摩擦力对物体运动的影响”》实验,仅做3点说明:

1.1使用“圆柱体组”中的铁或铜圆柱体或外径约2.4cm装满铁粉或泥沙的玻璃小药瓶(或5号废电池)替代课文里P45,顺次在展平的毛巾(注:这也是我们增加的探究“摩擦力的大小与什么因素有关”的实验内容:“在相同条件下,松软的接触面能产生较大的摩擦力”)、长条卫生纸和桌面上做探究实验,效果特别好。

1.2实验[记录表格]中的的记录单位“s”,我们改用“cm”。其它未尽事宜敬可按教参P12的相关指导进行教学即可。

1.3该实验俗称“伽里略斜面实验”,不叫“牛顿第一定律实验”。

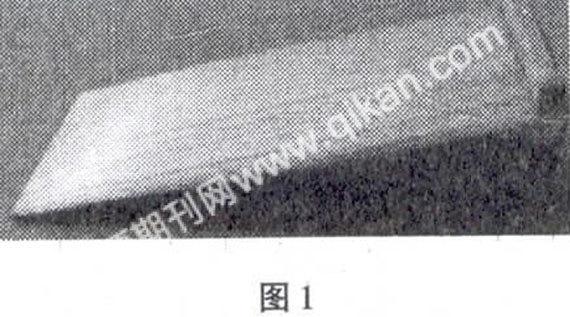

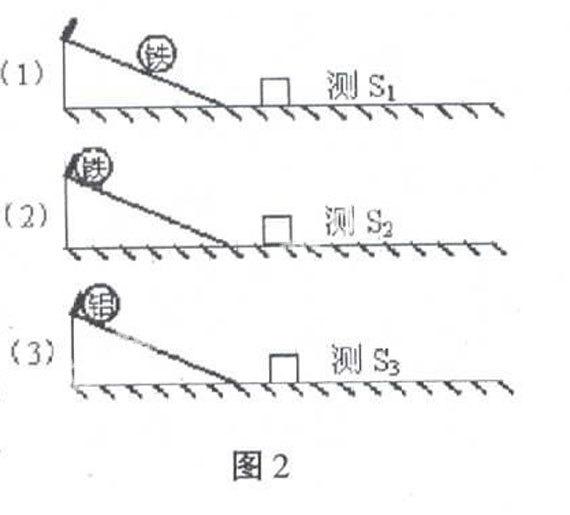

2探究“决定动能多少的因素和决定重力势能多少的因素”实验:

说明:

2.1把楔形体平放在水平的实验桌面上;使用铁或铜和铝圆柱体(或使用规格相同、外径约2.4cm玻璃小药瓶,其中一个装满泥沙、另一个是空瓶)替代课文里使用的钢球;使用一盒平放的火柴盒替代课文里的小方木块,完成图2所示的3项测量内容。

2.2数据分析:

说明:在做“探究决定动能多少的因素”数据分析时,我们强调学生要关注“圆柱体在桌面上推动火柴盒做功前的速度大小和圆柱体的质量”:在做“探究决定重力势能多少的因素”数据分析时,我们引导学生要着眼“圆柱体在斜面上被举高的高度和圆柱体的质量”对火柴盒做功多少的影响。同时还做如下类比。教师看着一位女同学说:你既是老师的好学生、又是父母的好女儿、还是爷爷的好孙女……,那么,你到底是学生、女儿,还是孙女呢?这就象我们在研究机械运动时,当选取不同的“参照物”,得出的结果通常是不同的。所以可以看作是“探究:决定动能多少的因素”的实验装置,又能通过数据分析。得出“决定重力势能多少的因素”的实验结论。

①由此不难发现。我们虽然测取了图2所示的3个数据,处理的角度不同,得出的结论有异,这对学生“学习信息处理方法”、培养学生“有初步的信息处理能力”和“有初步的分析概括能力”等,都是十分有益的。

②若按课文里P14的装置进行科学探究时,实验证明:让钢球从斜面顶上滚下来,正好能打在木块的中心位置上(否则木块将会发生偏转、而无法比较钢球对木块做功的多少),其成功率是极低的。

③讲好机械能实验的要点:我们首先指明被研究的物体。原来处于什么运动状态、或处于什么位置、或处于什么形状而不能对外做功,后来它为什么又能够做功:

a、在讲“动能”实验前我们指出:原来静止在水平讲桌面上的输液玻璃瓶。是不能对放在讲桌面上的粉笔盒做功的;当它由于运动起来碰到粉笔盒上,就能把粉笔盒推动一段距离、它对粉笔盒做了功。这里我们强调了“由于运动”的必要因素。

b、在讲“重力势能”实验时我们强调:原来静止在桌面上的输液玻璃瓶,不能对放在讲桌上的粉笔盒做功。当它被举高到斜面顶、松手后不再用力。它也可能把放在斜面底部的粉笔盒推远、对粉笔盒做了功。此时我们强调了“被举高”的关键条件。

c、在讲“弹性势能”实验时,我们把一根像皮筋拴在粉笔盒上指出:处于自然状态的皮筋(弹性体)。是不能对粉笔盒做功的。若它受到拉力作用而发生了弹性形变,当撤掉拉力后它在恢复原来形状的过程中,它就能把粉笔盒拉动一段距离、它对粉笔盒做了功。这里我们强调了“发生弹性形变”、“撤掉拉力”和“它在恢复原来形状过程中”等重要过程。