论生存教育与学校体育教育

2009-08-19郑颂平周旭栋

郑颂平 周旭栋

关键词:5·12大地震;行为意识;应急反应;生存教育模式;生存能力

摘要:对经历过四川汶川5·12大地震的四川省六所高校1020名大学生进行行为意识、应激反应等问题的调查研究后发现,在灾害来临时大学生群体心理素质和生理机能较差,有的学生感到恐慌、不知所措、慌不择路,这极易引发次生灾害,也反映出高校体育教育中对生存教育的缺失。因此,高校应重视开展生存教育。将高校体育课与生存教育知识相结合,构建大学生生存教育模式,寓生存教育于体育教育之中,以培养学生在逆境中磨炼自己的意志,训练自己的体能,全面提高学生的应急自救能力。

中图分类号:B841.7;G641文献标识码:A文章编号:1009-4474(2009)04-0093-04

一、前言

2008年5月12日四川汶川发生了里氏8.0级特大地震,造成68712人遇难,17921人失踪。地震发生时正是大、中、小学的学生上课之时,瞬间山崩地裂,房屋倒塌,在校学生伤亡惨重,经核实遇难学生有5335人,这给失去孩子和亲人的家庭带来了沉重的打击。

学校是人员密集的重要场所,在突如其来的灾害面前,许多学生感到惊慌失措,也没有了正确的判断能力。再加之在以往的教育中缺乏安全防范和灾害应急能力的训练,学生的自救能力、互救意识相当薄弱,这极易造成重大伤亡。然而,在地震重灾区安县桑枣中学,全校有2000余名师生,在汶川大地震中只用了1分36秒就从教室全部撤离到操场,无一人伤亡。这得益于这所学校平时坚持的疏散演练,使得师生在地震发生时都能从容不迫地选择正确的逃生路线,有效地避免了悲剧的发生。

尽管地震灾害已发生一年多了,但余震依然未停止,人们心中的痛苦并没有完全消逝,地震灾害对社会空间、心理空间的破坏和影响还会持续一定的时间。假如学校能够把生命教育、生存教育作为一个必修的教育内容,就能未雨绸缪。笔者正是为了避免以后类似的悲剧发生,建议通过体育教育这一特殊的手段,加强对大、中、小学的学生生存能力的教育,使学生们在意外事故发生时,能够采用正确的方法自防、自救、互救,并培养良好的心理素质和体力以应对突发事件。为此,学校教育应该把生命教育、生存教育作为一项重要的工作,贯彻于大、中、小学生教育的始终,让学生在自然灾害面前,有良好的身体素质、心理素质,并熟练掌握各种生存技能,提高大学生的整体素质。

二、成都市大学生5·12大地震的行为意识调查分析

为了探讨大学生面临灾害时的行为和意识,了解大学生生存能力的现状,在灾害发生四个月后,我们对西南交通大学、西华大学、电子高等专科学校、四川大学等六所学校的大学生进行了随机抽样的问卷调查,共发放问卷1050份,收回有效问卷1035份,有效率达98.6%,具体调查统计结果见表1。

表1调查结果显示,地震来临之时有59%的学生感到恐慌和极度恐慌,有7%的学生慌不择路,只有24%的人能正确选择躲避;有51%的学生在地震发生后30秒钟才缓过神来,错过了极佳的逃生时间,还有25%的学生在地震发生后1分钟才感觉到是地震了,另外有24%的学生在关键时刻跑不动。而且在地震发生时,还有6%的学生在奔跑中造成擦伤、碰伤。最让人痛心的是地震发生时四川高校有4名大学生因慌不择路而发生意外死亡。

通过调查发现,在地震来临之时,大学生群体心理素质和生理机能均比较差。在危急关头,学生大多感到震惊、恐慌、不知所措,再加上平时缺乏必要的身体训练和瞬间反应能力的训练,他们的速度、耐力、力量、灵敏度等均比较差。

三、开展生存教育的必要性

生存的概念在现代汉语词典中解释为:“保存生命(跟死亡相对)”,也解释为“活着,生存”。在人们的应用中还可以引申为生存的外延之意,即人们生活的质量、生存的能力以及对环境的适应能力等。我们要生存得更好,或者说活得更好,就要不断地提高生存的技能,学习生存的本领。

发达国家十分重视人生存能力的培养。日本第15届中央教育审议发表的总结报告——《展望21世纪我国教育应有的状态》中提出了培养“生存能力”的教育改革新观念,这也是日本新一轮课程改革的重要指导思想。日本教育界认为要使青少年茁壮成长,健康与体力是不可缺少的因素,因此,日本的学校体育教育十分重视对学生走、跑、跳、攀、爬、越等素质的培养以及团队精神、协作精神的培养。美国学校体育教育更是如此,每年设有专门的“消防月”,在这个月里,全国的学生都会在体育教师的带领下进行危机时刻的各种技能培训,比如从高处跳下、掩鼻爬行、攀越障碍、垫上滚动、轮椅滑行等求生本领。由此可见,发达国家的生存教育比我们更富有远见,他们更注重学生的生存教育,并把生存能力教育培养纳入国家的发展战略,以培养学生的基本素质和生存技能,这是值得我们借鉴的。

21世纪是一个开放、发展、融洽和竞争的时期,作为高校就应具备三种最基础的教育。即生命教育、生存教育和人生观的教育。这三种教育虽不是高校教育的全部,但它在高校教育中具有特殊的作用。因此,当代大学生不仅要有良好的专业知识,还要具备较好的身体素质和一定的生存本领以及较快的社会适应能力,才能更好地立足于社会。

《中共中央国务院关于加强青少年体育,增强青少年体质的意见》中指出:“青少年时期是身心健康和各项身体素质发展的关键时期。青少年的体质健康水平不仅关系到个人健康成长和幸福生活,而且关系到整个民族的健康素质,关系到我国人才培养的质量。而体育锻炼和体育运动,是加强爱国主义和集体主义教育、磨炼坚强意志,培养良好品德的重要途径,是促进青少年全面发展的重要方式”。因此,学校体育工作是全面推进素质教育的重要切入点,也是开展生存教育的最佳形式。

因此,学校体育教育需要建立一个不断演进的知识体系——生存教育体系。

四、构建高校体育生存教育模式

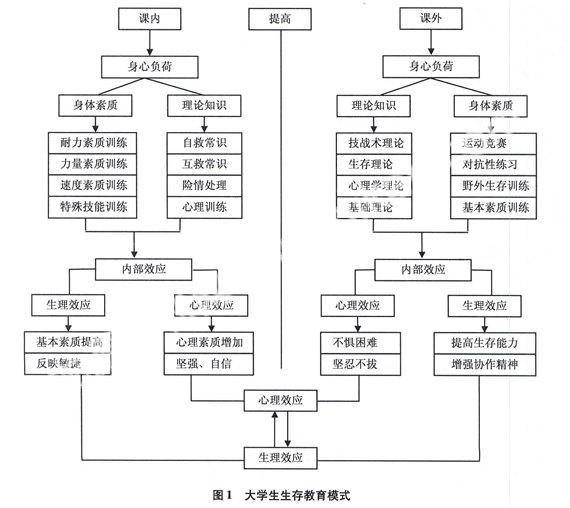

高校体育教育要突出终身性、全面性、实用性等教育特点,使学生在获取生存基本知识和技能的同时,培养他们团结协作,勇于竞争的意识,最大限度地满足学生个体与群体以及社会发展的需要。另外,充分利用高校人、财、物的优势,创造生存教育的活动场地,创新体育教学内容和方法,以充分调动学生参与的积极性和主动性。该模式将课内、课外教育相结合,理论与实践教育相结合,达到了整体提高学生体能素质的目的。该模式符合教育模式的整体、有序、反馈的三大原则,其具体的生存教育模式见图1。

五、寓生存教育于体育教育之中

联合国教科文组织在《教育:财富蕴藏在其中》的报告中提出教育的四个支柱,即学会认识、学会做事、学会共同生活、学会生存。我们的体育教育就是为生存打基础的教育,学校体育不仅要教授学生体育理论知识和技能,还要培养学生坚强的意志。

在体育教学中应把基本素质的培养贯穿于整个教学之中,给学生制造一定的困境、逆境,磨炼学生的意志。比如在跑的练习中增加反应跑的内容,在跳的练习中增加跨沟、跨坎、跨障碍的能力和应变能力的训练;在力量训练中增加悬垂、摆动、手指抓力的训练。在灵敏训练中增加综合内容,比如滚、爬、攀、扭、翻等特殊内容。在球类的教学中增强灵敏性训练,并注重培养学生团结协作精神。此外,一些适合在大学生中开展的户外运动,如定向越野、登山、攀岩、野营、骑自行车等运动,都可以增强学生体质,培养他们的耐力和吃苦精神,以及在困境中独立解决困难的能力。另外,可开设生存教育的选修课,把社会需求和个人发展的知识、技能以及心理健康等内容有机地结合起来,以完善生存教育的内容。

总之,学校体育应充分利用体育教育这一独特的优势,对大学生进行生存教育,要使大学生意识到艰苦、磨难只是人生中的一个部分,而体育运动是生存的能力训练的重要手段,通过体育运动,能使大学生提高耐力、速度、柔韧、力量和身体的协调性,在突发事件来临时能正确面对,迅速作出反应。正如人们所说,体育运动就是人生的缩影,成功与失败,磨难与快乐,竞争与协作都在运动中体现出来了。因此,学校体育教育对提高大学生的整体素质有着积极的作用。

参考文献:

[1]新华社记者,四川省政府召开“5·12”汶川大地震周年新闻发布会[N],成都商报,2009-05-08(1)。

[2]宁维卫,徐建,灾后心理重建与心理教育[J],西南交通大学学报(社会科学版),2008,(4):1—4。

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室,现代汉语词典[K],北京:商务印书馆,1980:492。

[4]梁晓刚,学校生存教育的理论研究[J],体育学报,2004。(3):98—99。

[5]肖杏烟,大学生生命教育研究[J],新华文摘,2007,(24):35。