中华学艺社与近代中国科学文化的发展

2009-08-19范铁权郭晓波

范铁权 郭晓波

关键词:丙辰学社;中华学艺社;留日学生;《学艺》杂志;科学传播;教育;学术交流

摘要:1916年,留日学生在日本东京发起成立“丙辰学社”,1920年迁回国内,1923年改组为中华学艺社,1958年宣告解散。作为留日学生创建的一个综合性、群众性学术团体,中华学艺社在其四十余年的发展历程中。通过发行《学艺》杂志、译著科学书籍、出版科学丛书、召开学术年会、举办科学演讲等途径,积极传播科学知识与科学原理,进行学术交流。为推进中国教育的发展,中华学艺社还兴办学艺大学、学艺中学,大力开展科学教育,培育新式人才。所有这一切,在一定程度上促进了中国科学文化事业的发展。

中图分类号:K25文献标识码:A文章编号:1009-4474(2009)04-0053-07

1916年,有感于国内学术组织之缺乏,留日学生在日本东京发起成立丙辰学社,以“研究真理,昌明学术,交换智识”为宗旨,次年发行《学艺》杂志。1920年10月,该社迁回国内,组织机构日趋完善,各项既定事业得以渐次展开。1923年6月,丙辰学社修改社章,改组为中华学艺社。1958年8月,中华学艺社正式宣告解散,从此退出了历史舞台。

作为民国时期创办的影响较大的一个综合性、群众性民间社团,中华学艺社在四十余年的发展历程中,通过刊行杂志、出版科学丛书、召开年会、举办演讲、兴办教育等途径,积极传播科学知识与科学原理,大力开展科学教育,进行学术交流,促进了中国科学文化事业的发展。

20世纪初,清统治者实施新政,派遣学生出洋成为重要举措之一,而日本以其诸多优势成为时人竞相出洋留学的首选地。赴日留学者争先恐后,一度成为热潮。当时的日本学者青柳笃恒生动地描述了这一情景:“学子互相约集,一声‘向右转,齐步辞别国内学堂,买舟东去,不远千里,北白天津,南自上海,如潮涌来。每遇赴日便船,必制先机抢搭,船船满座”。在日期间,留学生通过组建社团、发行报刊、编译书籍等途径,把西

方的各种学说传播到中国。在诸多的留日生社团当中,中华学艺社的成就最为突出,影响也最大。

方的各种学说传播到中国。在诸多的留日生社团当中,中华学艺社的成就最为突出,影响也最大。

中华学艺社的前身——丙辰学社草创于1916年,发起者为陈启修、王兆荣、周昌寿、文元模、屠孝实、郑贞文等47位就读于日本东京帝国大学、早稻田大学等校的中国留学生。至于成立该社的原因,《丙辰学社宣言书》中明确写道:“今者世界大通,万国比邻,国之强弱……皆将于学之发达与否观之,吾人以后进之国若于此时不谋所以急起直追之术,虽幸存残喘于今日,数世而后宁有幸哉”,表达了学社同仁志在“科学救国”的理想和奋斗目标。12月3日,丙辰学社在东京召开成立大会,正式通过社章。社章明确规定,该社以“研究真理、昌明学术、交换智识”为宗旨,以发行杂志,举行讲演,刊布图书,设图书馆、研究所为主要社务。总事务所设于东京小石川原町,下设社员总会、执行部和评议部。次年4月,《学艺》杂志创刊,吴永权担任第一任编辑长。1918年5月,“西原借款”被披露后,留日学生发起了罢学回国运动。丙辰学社社员纷纷奔走国事,王兆荣被推为救国团团长,率领大批留学生回国进行救亡运动,社员多散处各地,除《学艺》继续出版外,其他社务暂告停顿。

丙辰学社创立之初,经费非常困难,社章规定每个社员入社缴纳社费2元,平时每年缴纳常年社费2元,但当时社员有限,费用远不够发展社务。后依仗社内外人士的资助,丙辰学社才得以维持。1920年10月,丙辰学社租定上海闸北宝通路顺泰里18号为总事务所,正式迁回国内。

1923年6月,丙辰学社修改社章,改名为中华学艺社,以“研究真理、昌明学术、交换智识、促进文化”为宗旨,改革组织机构,变理事制为干事制。1924年1月,中华学艺社举行了改组后的第一次选举,郑贞文当选为第一届总干事,周昌寿当选为副总干事,何崧龄等26人分任庶务科、文牍科、会计科、编辑科、交际科干事。3月,中华学艺社在杭州省教育会召开第一届年会,此为中华学艺社举行年会之始。1925年2月,学艺大学董事会成立,郑贞文当选为董事长,王兆荣为学艺大学校长。同年10月,中华学艺社组织第一次学术视察团东渡日本,参加日本第一次学术协会。截至1926年底,中华学艺社在湖北、江西、福建、四川以及美国、英国、法国、德国等国共建立了24个事务所。

1929年4月,中华学艺社再次修改社章,改干事制为委员制。8月,执行委员会和监察委员会成立,屠孝实当选为执行委员会主席,经亨颐为监察委员会主席。1932年3月,中华学艺社成立董事会,选举周昌寿、郑贞文、马宗荣、傅式说、王兆荣、白鹏飞、胡庶华、谭勤余、史维焕等9人为董事,傅式说为董事会主席。1934年元旦,中华学艺社图书馆正式对外开放。该年年底,中华学艺社第四次修改社章,董事会易名为理事会,增设董事会。理事会负责该社的大政方针,由何炳松、傅式说、周昌寿、郑贞文等11人组成;蔡元培、吴铁城、吴稚晖、陈果夫、陈立夫、王世杰、何应钦、宋子文、王云五、孙科、陈布雷、张群、陈其采等27人当选为董事。这些董事或为革命元老,或在学界具有举足轻重的地位,扩大了中华学艺社的社会影响。截至1936年年底,中华学艺社社员发展至1600余人。

抗战的爆发打断了中华学艺社的发展进程。1938年3月,理事长何炳松在汉口召集理事会,决议将总社迁往重庆,改上海社所为驻沪办事处,随后将总社重要文件及图章寄往重庆,但在战乱中丢失。1941年,中华学艺社第九次理事会再次通过决议,将总社迁往重庆。1943年10月,社员王宏实、谭勤余、刘百闵、雷震等发起成立中华学艺社社务促进会,推举谭勤余、刘百闵、雷震为常务委员,李毓田为总干事,负责办理备案及社员调查等事宜。1944年4月,总事务所在重庆宣告成立,李毓田当选为总干事。抗战胜利后,中华学艺社于1946年7月迁回上海。

中华人民共和国成立后,中国科学的发展进入了一个新时期。1952年7月,薛德焴当选为中华学艺社理事长,欧元怀、李季谷为副理事长。因三人均为华东师大教授,工作繁忙,无暇社务,中华学艺社的发展受到一定影响。1958年7月,中华学艺社向民政局提出结束申请。8月,民政局接受申请,学艺图书馆由上海市文化局接收,上海社所由中华书局辞海编译所接收。中华学艺社在走过了42个春秋之后宣告结束,从此退出了历史舞台。

在四十余年的发展历程当中,中华学艺社积极致力于科学传播、科学教育及“研究真理”。其科学文化事业具体包括以下几方面:

(一)创办刊物,译著书籍

中华学艺社最早、也是最重要的一项社务即创办《学艺》杂志。社员杨适夷曾在《说学艺》一文中对“学艺”二字进行了解释:“‘学当知识、科学讲,‘艺当艺术、美感讲。即英文单词knowledge、

art”。至于发行此刊的原因,《学艺发刊词》中这样写道:“十八世纪以来,自然科学大昌,其研究方法应用于精神科学,而精神科学因以大明。自时厥后,两者连镳而前,泰西文化为之大进。……欧洲半世纪乃胜于诸夏千年……同仁有鉴于此,特刊斯志”。《学艺》杂志于1917年4月创刊,初为季刊,采用竖排本。1920年4月改为月刊,改用横排本,每年出10册。1937年7月,因抗战爆发停刊。1947年1月复刊,每年出12册。1950年7月改为双月刊,1957年又恢复为月刊,1958年4月终刊。吴永权、文元模、郑贞文、陈承泽、范寿康、郭沫若、屠孝实、周昌寿、周宪文等曾先后主持《学艺》杂志的编辑事务。

《学艺》刊载的文章内容颇为广泛,涵盖自然科学和人文社会科学,涉及数学、物理、化学、生物学、地质学、天文、气象、工业、医学、农学、哲学、经济、教育、语言、历史、社会学等各个学科。在物理学方面,《学艺》杂志曾刊载大量文章介绍相对论、量子论、原子论等当时风靡全球的理论,如许崇清《再批判蔡孑民先生信教自由会演说之订正文并质问蔡先生》(1/2,即《学艺》第1卷第2期,以下同)、周昌寿《相对律之由来及其概念》(3/1-2)和《相对律之文献》(3/1)等。许崇清在文章中以爱因斯坦于1905年发表的“相对性原理”为论据,对蔡元培的观点逐一予以反驳。据学者戴念祖考证,该文是国内最早介绍相对论的文章”。在化学方面,郑贞文发表了《化学定名说略》(1/4)、《无机化学命名规约》(2/1)、《有机化学命名之讨论》(2/6)等多篇论文,强调了统一化学名词的必要性,并提出了自己的明确主张,从而为中国化学名词的统一做出了一定的贡献。在传播西方政治学方面,陈昭彦《马克思主义经济学》(3/7)、萨孟武《马克思之资本复生产论》(5/8)、曾天宇《俄国经济之状态》(4/6)、胡霖《劳农俄国之经济组织及其现状》(4/8-10)等文章,较早向国人传播马克思主义,并介绍了新生的苏联。在哲学方面,《学艺》杂志也刊载了大量文章,如《生机论》(4/5)、《孔孟的根本思想》(6/1)、《原美》(6/10)等。为了纪念德国哲学大家康德,《学艺》1924年第5期发行“康德专号”,介绍康德的生平及其哲学思想,等等。总之,《学艺》成为中华学艺社同仁向国人介绍科学知识的重要阵地。

1922年10月,社员陈大齐、曾琦、吴永权等人提议发行系统丛书,在他们看来,“杂志只能登载短篇译著……若欲关于某种学问,得一系统的智(知)识,则不能依赖杂志,非求之于丛书不可”。1923年,中华学艺社正式成立学艺丛书委员会,以“普及学术,阐扬文化”为宗旨,遵循“用通俗的态度说明学术,使适合于中国毕业者之参考”的原则。截至抗战爆发前,中华学艺社已出版《学艺丛书》26种,如屠孝实《名学纲要》,陈大齐译《儿童心理学》、张资平《普通地质学》、白鹏飞《行政法总论》、王邦珍《近世几何学》等。其中,屠孝实《名学纲要》一书分为思维、悬拟、引申、实证、谬误五篇,旨在“借思维之法用以明其体构之价值”。陈大齐译《儿童心理学》(R.Gaupp著)一书分幼儿期的心理、小学儿童的心理、儿童时代男女的差异、成熟中的青年4章,说理明晰,材料详备,对于儿童的心理讨论尤详,可供从事教育者教学之用。张资平《普通地质学》一书叙述透彻详尽,具有较大的参考价值。白鹏飞《行政法总论》一书博采众家之说及西方各国之法制,为行政法之佳作。此外,中华学艺社还出版了《学艺汇刊》、《学艺小丛书》、《学艺论文集》、《学艺文库》等著作。

(二)召开年会,举办演讲

《中华学艺社社章》第44条规定:“本社每年举行年会一次,报告本社进行状况,由总干事召集之”。1931年第四次修订的《中华学艺社社章》第59条又明确规定,年会的性质为恳亲会,由董事长召集,以联络感情、报告社务、发表文章为目的。抗战前,中华学艺社共举行了5届年会,增进了社员间的彼此了解,推动了学术交流。年会上,通过民主选举产生领导机构,广大社员就社务问题各抒己见,在一定程度上体现了民主色彩。

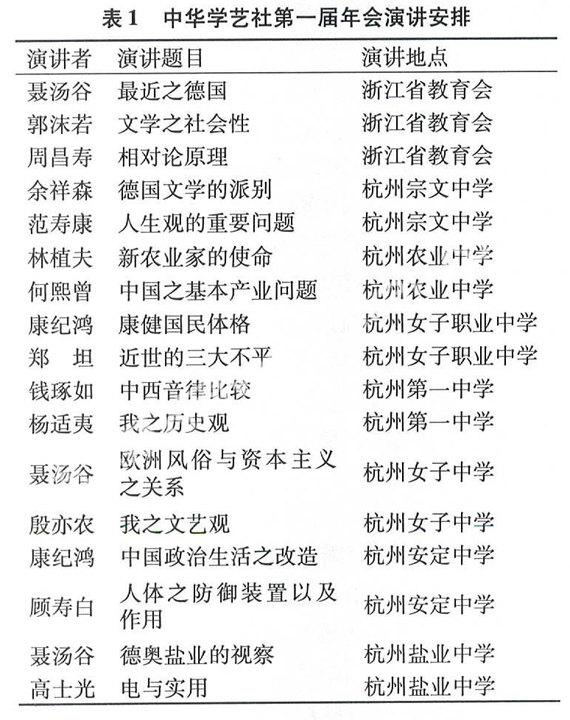

1924年3月15日,中华学艺社在杭州省教育会举行第一届年会,与会社员60人。年会分报告社务、演讲两部分。首先由周昌寿致开幕词,之后由周昌寿报告该社成立经过、事业、对于庚款退还的意见、创立学艺大学等,最后由各科干事和各地干事报告总社及分社情况。年会期间共举行演讲17场(见表1),受到了杭州学界的热烈欢迎。据郭沫若回忆,当日到杭州教育会听讲者“川流不息地拥来,在未到时刻之前,那宏大的讲堂里,楼上楼下都被人坐满了”。演讲中,周昌寿“在讲坛上步来步去,妙喻取譬地讲得头头是道,满场的听众都肃静无声,听得十分专一”。

受战局影响,中华学艺社筹划多时的第二届、第三届年会均以流产告终。第四届年会于1930年12月3日在南京召开,与会社员、来宾共121人。年会提交论文2l篇,举行学术演讲14场,如胡庶华《创造的精神》、徐世民《民国十五年来土木工程界概况》、何炳松《整理中国史之我见》、郑贞文《中国炼丹术史之研究》、马宗荣《图书馆教育独立论》等,均取得圆满成功。年会收到总社、各地分社及社员个人提案32项,涉及修改社章、筹设学艺中学、筹集基金、宣扬学术、筹建自然科学研究所等内容,均附有提案人或团体的理由和具体办法。其中一些提案直接指向当局,如“呈请国民政府从速向日本交涉解决退还庚子赔款案”、“呈请国民政府补助学术团体设立自然科学研究案”、“呈请国民政府命令全国学校注重自然科学案”等,体现了社员对国家政治和学术事业的关注。

1947年12月3日,中华学艺社举行了抗战胜利后的首届年会暨中华学艺社30周年纪念会。社员95人参加了大会,教育局局长李熙谋、中国科学社理事长任鸿隽、名誉社员张元济均在会上致词。年会期间,除进行论文宣读和学术演讲外,还举行了文物展览,展出了唐代胡人俑、唐代壁画和鸵鸟化石等,展品极为名贵。此次年会明确提出,中华学艺社今后将致力于日本问题之研究。

为进一步传播和普及科学知识,中华学艺社还藉各地分社的纪念会演讲、假期举行公开演讲。早在1917年12月1日丙辰学社成立一周年纪念时,学社就邀请日本学者吉野作造博士演讲《战后欧洲之新形势》、吉田熊次博士演讲《国民道德之原理》、金子诸水教授演讲《东西文明之比较》,美国经济学家浦莱士也进行了精彩演讲。虽然“是日道路泥泞,步履维艰,且时届残冬,各校试期将近,教师学生大都日不暇给,而定时甫至者……不下百余人”。1936年,中华学艺社与上海社会局合办定期学术演讲,定于11月15日至来年6月底每隔两星期开讲一次。前四场为:11月15日,马宗荣讲《我国最近教育行政之趋势》;11月29日,樊仲云

讲《绥远战事与国际形势》;12月10日,杜佐周讲《教师应认识之问题及其准备》;12月24日,张耀翔讲《关于性的各种学识》。每次听众均在700人以上,演讲受到上海市民的热烈欢迎。中华学艺社迁回上海后,演讲仍然是社务的重要内容之一。1951年9月8日,中华学艺社社友、时任华东纺织管理局专门委员的吴欣奇给上海的棉纺工人演讲《纺织理论和郝建秀工作法的精神》,听众都是棉纺工人。虽然当天大雨滂沱,未到演讲时间,会场已拥挤得水泄不通。

总之,通过召开年会、举办演讲,中华学艺社传播了科学知识与科学原理,促进了学术交流,同时也扩大了自己的社会影响。

(三)创建图书馆,兴办教育

设立图书馆为中华学艺社社章规定的社务之一。丙辰学社在1920年建立图书阅览室,但“规模简陋,未为人所注意”。学艺大学成立后,设立学艺图书馆,“供教员学生钻研之用”,郭沫若担任馆长。限于经费,图书馆的图书除少量购买外,主要靠以下三种方式搜集:(1)向本社社友征求;(2)向社外征求;(3)向海外各学术团体及大图书公司征求。为了鼓励社内外人士踊跃捐书,学艺图书馆规定:“(甲)凡寄赠图书价值在一万元以上者,本馆当请雕塑名家,塑立寄赠者胸像一尊陈列于馆内,此外赠阅本社所出版之学艺丛书及学艺杂志全套;(乙)凡寄赠图书价值在五千元以上者,本馆当绘寄赠者肖像一幅留存馆内,并酌赠学艺丛书50册及学艺杂志20年;(丙)凡寄赠图书价值在一千元以上者,本馆酌赠学艺丛书20册,赠阅学艺杂志10年;(丁)凡寄赠图书在五百元以上者,本馆赠阅学艺杂志5年。捐赠者仍享有图书的所有权,学艺图书馆对赠捐图书负保管之责,如有遗失或损坏,由学艺图书馆负责赔偿。1932年,中华学艺社对学艺图书馆进行了扩充,对馆藏图书详加整理,“计有中、日、英、法、德文书籍一万数千册,各种杂志亦甚繁多”。中华学艺社社员和持有中华学艺社社员介绍信者均可入馆阅览。学艺大学停办后,学艺图书馆得以保存下来。

1924年1月,社员王兆荣、何崧龄建议在上海建立学艺大学,他们在《拟在上海创办学艺大学的建议书》中写道:“我们的学社年来渐形发达,社友人数现在已有八百余人之多,我们应当在这时候,根据本社‘昌明学艺,促进文化的宗旨,做些对社会应做的事业。弟等考虑之下,觉得日下在上海创办学艺大学一事,无论就社会的需要言,无论对本社的发展言,都是极为紧要。……弟等顾念前途,以为本社此后果能创设大学一所,则一面既可集中多数社友的才力共图进展,他面又能把社章所规定的各项次第举办,真是所谓一举而两得了”。该建议在总事务所干事会议上得以通过。为此,中华学艺社成立筹办学艺大学委员会,推选王兆荣、何崧龄、范寿康、郭沫若、周昌寿为委员。另组募捐委员会,推举王兆荣、何崧龄、周昌寿等25人为委员。

1925年3月24日,学艺大学召开第一次董事会议,郑贞文当选为董事长,王兆荣当选为校长,租定上海静安寺路320号为校舍。大学以“陶成坚洁之人格、昌明中外之学艺”为宗旨,校长之下设法科预科主任、文科主任、事务主任、训导主任、体育主任及学艺图书馆主任各一人。学校的资金主要靠社员募捐,据郭沫若回忆,募款“仿照青年会的拉会员的办法,分成了十大队。各队有队长,有队员,采取竞争的形式,各各分头招募”。与此同时,在《申报》上刊登招生广告,声明不招女生,学生不能置身任何党籍及参加一切政治或社会运动,因此最后只招了30人。范寿康担任教务长,郭沫若担任文科主任,方光焘、常云湄、李剑华、何鲁、曾琦分任语言、德文、社会学、数学、国文教员。并设学艺图书馆,供学生和社员学习参考之用,郭沫若兼任馆长。

学艺大学办学仅一个学期,募捐所得资金即已告罄。不久范寿康去了中山大学,郭沫若也因与董事林騤、教国文的曾琦发生矛盾而辞去学艺大学的职务。学艺大学在维持一年之后,宣布停办。

1930年,在中华学艺社第四届年会上,社员雷震、杨栋林提议筹建学艺中学。在他们看来,“筹设大学需费较巨,容非本社财力一时所能及,至就我国目前之情形与夫社会之需要而言,大学教育,在某种意义上,尚不及造就社会中坚分子之中等教育之需要,至就学校本身计,筹设大学,应以由中学逐渐扩大基础较为健全,缘上述种种理由拟先筹设完全中学一所”。年会推举史维焕、雷震、陆志鸿等9人组成学艺中学筹备委员会。1932年6月,学艺中学在南京正式成立,陆志鸿任校长,并呈教育局立案。8月1日开始招生。受经费限制,学艺中学的发展举步维艰。王兆荣接任学艺中学校长后,对学校进行了整顿,学艺中学曾一度好转,但终因经费困难,于1936年宣布停办。

不难看出,中华学艺社的教育事业受经费制约被迫停办,可谓中途夭折,但其“教育救国”的热忱由此可见一斑。中华学艺社所办之学艺图书馆,一直延续到解放后,其在科学传播、科学教育方面起到了积极的作用。

(四)参与学术交流

中华学艺社积极参与学术交流活动,一方面派员出席国内外学术会议,另一方面组织学术视察团东渡日本考察学习。

1923年10月,社员郑贞文、沈觐寅出席上海商会商品陈列所举行的化学工艺品展览会和研究会,并被推选为筹备主任,此为中华学艺社派员参加学术会议之始。1926年10月,中华学艺社派社员魏岩寿出席在日本举行的第三届泛太平洋科学会议。此次会议分为两部分:一为讨论关于太平洋及关于太平洋地方之各种科学的问题;二为举行通俗演讲。魏岩寿提交论文两篇:《新发现木材屋腐朽菌良种》、《浙省甘薯之分布及其酿造工业之价值》。1929年5月,社员沈敦辉、陶烈、魏岩寿参加在爪哇举行的第四届太平洋科学会议,提交论文4篇。1931年4月,中华学艺社派代表聂汤谷、陆志鸿参加实业部组织的工业标准会议。同年,派社员白经天参加中国农学会年会,雷儆寰参加中国工程学会年会。1947年,推选许崇清、杜佐周出席中国教育社第五届年会。同年,社员多人参加亚东协会,彭学沛、雷震、周昌寿等当选为理事,杨俊生等当选为监事,戴济民等多人当选为委员,等等。

1925年10月,中华学艺社组织学术视察团赴日参加日本第一次学术协会。视察团由社员周昌寿、江铁、毛毅可、孙孝宽、顾复等16人组成,在参加会议之余,还参观了日本的一些学术研究机构,如帝国大学传染病研究所、工业实验所等。1928年10月,中华学艺社组织第五次学术视察团,出席日本第四届学术协会。张元济以中华学艺社名誉社员名义和总干事郑贞文共赴东瀛,遍览日本各图书馆所珍藏的中国古籍,拍成底片带回国内,成为后来影印《四部丛刊》、《百衲本二十四史》等古籍的重要来源之一。截至1930年5月,中华学艺社共组织了七次学术视察团赴日考察。此后,中华学艺社与日

本一直保持着长期往来。中华学艺社于1947年成立了日本研究委员会,并编有《日本研究资料》丛书,对日本的政治、经济、社会、文化等均有深入研究。

通过出席国内外学术会议,中华学艺社加强了与国内外社团之间的联系,有利于增进彼此了解,加强交流与合作;组织学术视察团赴日考察学习日本,既可师彼之长,也起到了宣传自己、扩大社会影响的作用。

从1916年创建到1958年宣告结束,中华学艺社走过了42个春秋。作为一个民间自发组成的综合性、群众性科学团体,中华学艺社的发展颇为曲折,历尽艰辛。首先,由于缺乏政府和社会各界的有力支持,经费问题始终为制约其发展的瓶颈。由于缺乏稳定的资金来源,导致中华学艺社的一些宏伟计划要么半途而废(如学艺大学、学艺中学等),要么成为泡影(如理化研究所、自然科学研究所等)。其次,社员内部的凝聚力不够,派系林立,“以留学方向之不同,则有东洋派、西洋派、美国派等;以学校之不同,则有大学派、高等学校派、师范派等;又以个人生产地为标准而有某省派”,如信仰共产主义的郭沫若与信奉国家主义的醒狮派首领曾琦、孤军派领导人林骥之间即存在着严重的分歧。长期热心社务、奉献社务的人并不多,许多社员很少参与社务,仅是挂名而已。最后,中华学艺社与其他科学社团缺乏交流与合作,可谓势单力薄。据中国科学社社员曾昭抡回忆,中华学艺社“以留东毕业生为其主干,无形中与科学社取一种对抗地位”。二者是否存在对抗尚待充分考证,但与其他科学社团缺乏联系与合作却是客观事实,这也在一定程度上限制了中华学艺社的发展。

尽管如此,中华学艺社在宗旨、内部组织结构等方面,效仿欧美科学团体,引进西方的民主选举程序、运作原则和学术交流机制,体现出一定的民主色彩。学社内部分工明确,各司其职,通过创办专业刊物、译著科学书籍、召开年会、举办科学演讲、兴办教育、参与国内外学术交流等方面的积极探索,促进了中国科学文化事业的发展。中华学艺社发展的经验和教训,为我们当今的科学事业提供了一些可资借鉴之处。

参考文献;

(1]丙辰学社社章[J],学艺,1917,(2):277。

[2]实藤惠秀,中国人留学日本史[M),谭汝谦,林启彦,译,北京:三联书店,1983:37。

[3]丙辰学社宣言书[J],学艺,1917,(2):274。

[4]上海事务所,改订丙辰学社社章草案[J],学艺,1923,(8):1,8。

[5]杨适夷,说学艺[J],学艺,1917,(1):3—4。

[6]君毅,学艺发刊词[J],学艺,1917,(1):1,8。

[7]戴念祖,相对论在中国早期的传播[N],大众科技报,2005-01-06(A3)。

[8]陈大齐,等,发刊有系统的丛书的意见书[J],学艺,1923,(7):1。

[9]发刊学艺丛书简章[J],学艺,1923,(1):1。

[10]学艺社出版物一览[J],学艺,1930,(1):2-3。

(11]社报[J],学艺,1924,(10):2。

[12]郭沫若,学生时代[M],北京:人民文学出版社,1979:177,177,179,227。

[13]周年纪念讲演会记事[J],学艺,1918,(3):266。

[14]社报[J],学艺,1923,(6):1。

[15]中华学艺社总事务所,学艺图书馆向社员征书启[J],学艺,1925,(1):2-3。

[16]寄赠图书条例[J],学艺,1925,(1):4。

[17]杨震方,中华学艺社图书馆简记[J],图书馆杂志,1982,(4):80。

[18]王兆荣,何崧龄,拟在上海创办学艺大学的建议书[J],学艺,1923,(9):2。

[19]编者,学艺大学章程[J],学艺,1924,(9):4。

[20]雷震,等。在首都筹设学艺中学案[J],中华学艺社报,1931,(1):31-32。

[21]都怀尧,通讯(J],学艺,1920,(7):6。

[22]曾昭抡,中国科学会社概述[J],科学,1936,(10):800。