中国农村制度变迁的路径与成效

2009-08-04韩喜平杨艺

韩喜平 杨 艺

摘要:制度变迁对农业经济发展会产生深刻的影响。生产领域中以明晰产权为核心的家庭承包经营责任制等制度创新,调动了农民的生产积极性;流通领域中以市场化改革为主的制度创新,为农业经济效益的提高创造了一个良好的外部环境;分配领域中以调整国民收入分配结构为主的制度创新,提高了农民收入,为农村社会进步和国民经济的全面、协调和可持续发展奠定了基础。

关键词:生产; 流通; 分配; 农村改革; 制度变迁

作者简介:韩喜平(1965—),男,内蒙古巴彦淖尔人,吉林大学马克思主义学院教授,博士生导师,从事农村经济学研究;杨艺(1962—),女,吉林长春人,吉林大学马克思主义学院副教授、博士研究生,从事农村经济学研究。

中图分类号:F320文献标识码:A文章编号:1000-7504(2009)04-0050-05收稿日期:2009-04-11

中国的改革以农村改革为突破口。改革开放以来,中国农民人均纯收入由1978年的133.6元增加到2007年的4140.4元,平均每年增加138元,按可比价格计算,年均增长7.1%。从一定意义上讲,农村改革的成功具有示范意义。农村改革的历程和发展成就可以从多方面总结,从制度变迁的角度,我们在认识到农村改革是一个系统工程的基础上,把这个系统按照马克思主义政治经济学的要求分为生产、交换、分配等环节时看到,在生产领域,明晰产权的家庭承包经营责任制调动了主体活力;在交换领域,市场化改革有效地调节了供求,优化了资源配置;在分配领域,调整国民收入分配结构,增加了农民收入。

一、生产领域:明晰产权的家庭承包经营责任制,调动主体活力

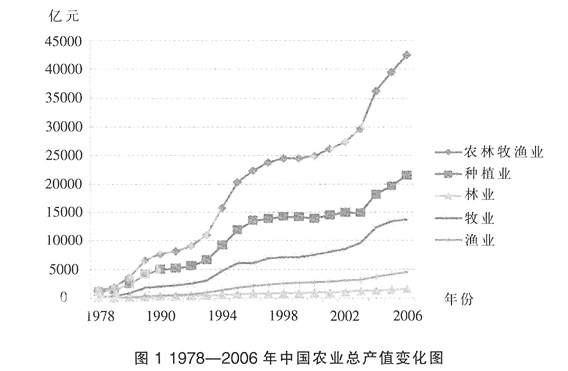

1978年之前,我国农村实行以“一大二公”为基础的人民公社体制,在这一制度下,土地的所有权、经营权和收益权都归集体所有,作为直接生产者的农民没有任何土地产权,分配中存在着平均主义和“大锅饭”倾向,农业生产效率极其低下,当时全国1/3的人温饱问题没有解决,吃饭问题成为最紧迫的大事。1978年底,安徽凤阳县小岗村的18户农民冒着风险,率先实现了包产到户,其他各省纷纷效仿,中央在1982、1983和1984年相继发布了三个1号文件,肯定了家庭承包经营制度,这一制度迅速在全国普遍推广,到1983年底,全国农村实行包产到户的生产队已达99.5%,其中实行包干到户的生产队占97.8%,形成了以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制[1]。改革开放以来,我国农村首先在生产领域中发生了以家庭承包经营制为主的制度变迁,引起长期停滞的农业发生了巨大的变化,粮食和其他农产品大幅度增产。1978—1984年,中国农业每年保持了7.7%的增长速度,解决了全国人民的吃饭问题,极大地促进了农业和农村经济的发展(见图1)。经济学家运用不同的方法测算了家庭承包经营制度创新的制度效用,林毅夫教授运用生产函数得出的结论是,家庭承包制改革使1978—1984年农业产出增长了46.89%。麦克米伦等利用丹尼森式增长测算得出的结果是,家庭承包制使农业总要素生产率增长78%,使农业产出率增长67%。文贯中使用供给函数方法估出的数据是,家庭承包制使生产率增长31%,使总产出增长51%。约翰逊认为,1979—1984年生产的增长,有50%源于劳动生产率的提高以及包括人力资本在内的各种要素投入的更好利用[2]。

回顾总结生产制度变迁的巨大作用,我们认为,其绩效的主要原因是调动了农民的积极性、主动性和创造性,农民积极性是发展农业和农村

经济的根本。经济激励的改进是解释改革以来农村经济增长的主要变量。“制度构造了人们在政治、社会或经济方面发生交换的激励结构。”[3]家庭承包经营的重要意义在于它构造新的激励机制。实现了改革开放总设计师邓小平指出的,“农村改革的内容总的说就是搞责任制,抛弃吃大锅饭的办法,调动农民的积极性”[4],具体地说包括以下几个方面。(1)如果一项制度安排使主体付出的努力与他应得的报酬相一致,其努力供给量就大;如果二者是离散的,其努力供给量就小。农户经营使得农户排他性地使用土地及其他生产要素,经营成果与农户收益直接挂钩,从而使农户产生寻找更有效利用土地及其他生产要素的愿望,因此提高了农业要素资源配置效率,优化了农业和农村经济结构,促进了农业和农村经济的全面发展。(2)在人民公社体制下,生产队对劳动的激励是队的管理者所实施的监督程度的函数,由于在农业生产中提供密切监督的费用极高,生产队对劳动的激励必然低下。改革开放后,农户家庭经营从根本上解决了监督问题,优化了激励结构[5]。(3)制度的激励导向分为生产性激励和非生产性(分配性)激励,由此诱导人们生产性努力和非生产性努力的行为差异[3]。如果某种制度安排能激励人们进行生产性努力,它就能促进农业经济的增长。30年不变的土地承包政策,有助于使农户形成稳定预期,因而激励是生产性的,它“将会使农民增加对土地的中期和长期改进、流动性农场设备的需求”[6]。(4)农户经营打破了集体领导人具有超级理性的梦幻,每个农户都是生产者和决策者,调动了每个农户的积极性、主动性和创造性。马克思指出:“在大多数生产劳动中,单是社会接触就会引起竞争力和特有的振奋精神,从而提高每个人的个人工作效率。”[7]“家庭承包经营所以能够起到这么大的作用,就是给了农民自主权,使农民得到实惠。”[8]

二、流通领域:市场化改革有效调节需求,优化资源配置

在生产领域进行改革的同时,流通领域又进行了农产品价格制度和农村经济市场化制度的改革。1979年之前,国家规定农产品的收购价格,对农产品实行统购统销的制度,生产队按照两种价格出售粮食,一种是订购价,另一种是超购价,订购价适用于为完成订购义务而出售的作物,超购价适用于订购义务以外出售的作物。1979年起,稻谷、油料作物、棉花、食糖和猪肉的订购价格提高了17.1%。此外,对稻谷和油料作物的超购部分还支付高于订购价30%~50%的奖励,棉花超购部分支付30%的额外津贴,国家牌价的加权平均值提高了22.1%,与国家牌价相对应的,猪肉、鸡蛋和鱼的零售价格也提高了三分之一[5]。同时国家还减少了统购、派购的品种。到1984年底,统购、派购的农产品只剩下38种(其中有24种是中药材)[9],农民在完成订购义务后,可以将所生产的产品在集市上出售,市场价一般高于国营牌价,政府还放松了对地区间农产品进行私人贸易的限制,这些充分反映了国家开始重视发挥市场在农产品交易中的作用。同时,建立农副产品批发交易市场,积极发展集体、个体运输业,鼓励农民集资兴办加工储藏设施。1985年国务院决定用合同订购制度代替农产品的统购派购制度,并提出了“逐步缩小合同定购数量,扩大市场议购”的方针,除粮食、棉花、油料等少数农产品继续由国家定价外,其他农产品价格放开,由市场调节,深化了流通领域的制度创新,使农产品的购销开始走上了市场交换的轨道。为顺应农产品大规模市场、大区域流通的要求,国家提出建立农产品批发市场,并逐步加大了建设的力度。1990年国务院正式决定改“合同定购”为“国家定购”,明确规定完成合同定购是农民应尽的义务。1991年国家开始探索建立市场经济条件下的宏观调控手段,取消了粮食的统销制度,实行购销同价和“保量放价”的政策,充分发挥市场在调节产销上的作用,并开始实行粮食地区平衡和“米袋子”省长负责制。1998年国家对粮食流通体制经过了“四分开、一完善”和“三项政策、一项改革”为主要内容的一系列改革,粮食销售市场完全放开,粮食收购渠道不断完善。同时,棉花的市场化改革也加快了步伐,逐步建立了国家宏观调控下主要依靠市场机制实现棉花资源合理配置的新机制。进入21世纪,国家进一步加大以批发市场为中心的农产品市场体系建设,全面放开了粮食的购销市场和价格,建立和完善了粮食的最低保护价收购制度和直接补贴机制,同时农产品市场基础建设逐步完善,企业和社会资本进入农产品市场建设和管理,市场服务体系全面,农业信息采集系统初步形成。

农业产出的增长是多种因素共同作用的结果,但改革开放初期土地、劳动、资本和技术等农业发展所需要的基本因素并没有太大的变化[12],农业的迅速增长除了生产制度变革的绩效外,市场化的流通领域变革也功不可没。粮食产业的特殊性决定了中国农业市场化改革更加强烈的渐进性特征,但这种渐进式的市场竞争构建推动农村社会经济繁荣的作用却是强大而持续的,具体表现在以下几个方面。(1)市场化的改革突破了农村单一的所有制结构,形成了多种所有制共同发展的所有制结构和农林牧副渔以及二、三产业全面发展的农村经济结构。(2)市场机制决定收入分配。农产品收购价格的提高,市场在农产品交易中作用的加强,直接提高了农民种粮的积极性。(3)市场具有传递信息的功能,价格机制有效地反映供求状况,一方面能够把最稀缺的资源配置到最有效益的地方,实现资源的最优利用,另一方面能够刺激商品生产者调节自己的生产行为,满足社会需求,实现供求平衡,一定程度上避免供求矛盾导致的资源闲置或浪费。(4)市场激励经济主体根据市场状况选择自己的利润最大化行为。随着市场体系的逐步完善,农村居民可以从各种途径中获得信息。正是由于劳动力市场的逐步完善才能够使得外出务工收入成为农民家庭收入的重要组成部分。

三、分配领域:调整国民收入分配结构,增加农民收入

根据国外经验,一国在经济发展的早期阶段,为实施国家工业化战略一般都实行农业养育工业的政策,在这一阶段,由于资源从农村转向城市,城乡差距不断扩大,城乡二元经济结构特征日益加强。而当经济发展到一定程度,一般在工业化中期阶段,人均GDP达到1000美元之后,政府对经济进行干预,实行工业反哺农业的政策,使工业与农业、城市与乡村协调发展。韩国和拉美等国家社会发展的经验表明,哪些国家顺应经济发展阶段的变化,及时调整了发展战略,就能促进农业和农村的繁荣进步,实现城乡均衡发展;否则,就会造成社会矛盾激化,经济衰退和社会动荡。回顾我国农村分配制度变迁之路,正是走过了这样的历程。

建国初期,为了完成工业化的发展目标,我国实行了依靠农业剩余为工业发展提供积累的政策,结果依靠工农业剪刀差的方式从农村吸纳了大量资源,使得农民的收入不足以维持温饱。解决吃饭问题,增加农民收入成为农村改革最初最强烈的动机。改革开放以来,无论是家庭承包经营制把农民的收益与农产品的增长联系起来,还是粮食的市场化改革和价格调整都是围绕这一目标和主题进行的,结果最初极大地刺激了农民的生产和经营积极性,带动了农民收入的增加。1978—1985年,农村居民人均纯收入年均增长15.2%。但是,由于受农业产值比重、农业比较优势和农业劳动力比重不断下降的产业规律的影响,随着全面改革的展开,农民靠提高农产品产量和农产品价格增加收入的空间越来越小,甚至出现1989年农民人均纯收入在扣除物价上涨因素之后,实际下降1.6%的现象,城乡之间收入差距再次扩大。此后,虽然有市场经济体制选择、农民外出务工、创办乡镇企业等各种措施刺激农民收入增加,使得农民收入得到了恢复性增长,但是总的来看,城乡收入差距进一步拉大。2004年,城乡收入的实际差距是1∶2.5,已接近1978年农村改革时城乡收入比为1∶2.57的水平。我国财政支农资金占农业产值的比重仅为12.6%。占全国总人口近60%的农村居民仅享用了20%左右的医疗卫生资源。农村中学生是城市中学生的4倍,而享受到的国家教育经费仅占38%。城乡人均社会保障费之比为24∶1[11]。实践证明主要靠粮食价格和农民自身有效配置资源来增加农民收入的潜力是有限的。

随着我国三十多年的改革开放,国家经济实力大大增强,已经基本建立起比较完善的工业体系,综合国力大大增强,具备了工业反哺农业,城市支持农村的能力。同时,国家通过对户籍、税收等一些制度的探索性改革,为新一轮的制度变迁积累了一些经验。国家的市场化改革也取得了一定的成效,人们的心理承受能力日益增强,改革的成本相对较小,而且由于农民收入增长缓慢,负担日益加重,使政府改革现存制度的压力日益强烈。在这样的历史条件下,政府决定顺应农民改革城乡资源配置不均,扩大农村公共产品供应的要求,从源头上解决“三农”问题。

2002年10月,中共十六大报告中提出了“统筹城乡经济社会发展”的重大战略指导思想。从2004年起,党中央、国务院按照统筹城乡发展的要求,采取了一系列支农惠农的重大政策,实行“工业反哺农业,城市支持农村”和“多予、少取、放活”的方针。党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中,按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。这些重大战略措施,着眼于从改变城乡二元结构和体制、机制方面解决“三农”问题,把“三农”问题提升到国家宏观层面来解决,标志着我国农村改革进入了一个以调整国民收入分配关系为标志的重大历史转变时期[12]。改变国民收入在工业和农业两大部门之间的分配格局,不断增加公共财政对农业和农村的投入,增加对农村基础设施建设的投入,扩大公共财政覆盖农村的范围[11],同时,通过制定一系列政策,使城乡居民在法律上和事实上都获得平等的就业、教育等基本权利。新农村建设就是通过国民收入分配结构调整,把农民所获得的公共服务、社会保障以及增收减负的各项措施以一系列制度安排落到实处。2004年,中央财政用于解决“三农”问题的资金达到了2626亿元,是1997年的三倍以上,2005年是3000亿元,2006年是3397亿元,2007年是3971亿元。2006年1月1日,国家在全国范围内取消了农业税,平均每年为农民减轻负担1200多亿元。这一系列支农惠农政策的实施,使农村形势发生了很大的变化,粮食增产,农民增收,农村社会事业进一步发展。

四、结论与建议

通过农村改革三十年来制度创新对农业经济发展的促进作用所进行的理论分析,可以得出以下结论。

围绕粮食安全、农民增收、农村发展等多重目标进行的农村制度创新实际上是一个系统工程。改革开放以来,我国根据经济社会发展的具体情况,主要从生产、交换、分配三个环节循序渐进地展开农村制度创新工程。生产领域中以明晰产权为核心的家庭承包经营责任制等一系列制度创新减弱了政府对农民的控制,农民获得了生产经营自主权,生产主动性得到充分调动,提高了农业增长速度,解决了生存问题。流通领域中以市场化改革为主的制度创新,加强了市场在农产品交易中的作用,开始把农产品的交换纳入市场经济发展的轨道,为农业经济效益的提高创造了一个良好的外部环境,提供了一个比较广阔的利益空间,促进了农业经济活动效率的提高。分配领域中由最初以粮食价格和农民自身有效配置资源来增加农民收入,到以调整国民收入分配结构为主的一系列改革,是适应经济发展阶段性变化规律的新的制度创新,它主要是解决公平问题,实质是解决工业和农业、城市和乡村的协调发展问题,它着眼于从源头上解决“三农”问题,不仅促进了农业和农村经济的进步和谐,而且还有利于我国经济社会的全面、协调和可持续发展。

总之,改革开放以来,制度变迁是我国农业经济发展的决定性因素,尽管理论上存在着制度效益递减的问题,但不断创新的制度可以成为农业及农村经济发展的动力源泉。我们认为,目前应优先考虑以下制度改革。第一,深化社会管理体制改革,建立城乡统一的户籍管理制度。第二,建立城乡统一、开放、竞争有序的劳动力市场,形成城乡劳动者平等就业的制度。第三,继续调整国民收入分配格局,扩大对农业、农村的资源转移力度,建立科学合理的财政支农政策体系,不断加强中央财政和地方财政对解决“三农”问题的支持,改善金融服务,深化金融机构改革,增加金融资源向农业和农村流动的数量和渠道。第四,推动农村社会保障事业的发展,建立与我国现阶段经济社会发展相适应的新型农村社会保障体系,不断提高农民的生活水平。第五,提高教育、卫生等农村公共服务的整体水平,加大公共财政支持农村教育和农民培训的力度,提高农民的科学文化水平和自我发展能力,不断完善农村新型合作医疗制度。

参 考 文 献

[1]张新光. 中国近30年来的农村改革发展历程与展望[J]. 现代经济探讨,2007,(1).

[2]D. G. 约翰逊. 中国农村与农业改革的成就与问题[J]. 经济研究,1997,(1).

[3]道格拉斯·C.诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 上海:上海三联书店,1994.

[4]邓小平文选,第3卷[M]. 北京:人民出版社, 1993.

[5]林毅夫. 制度、技术与中国农业发展[M]. 上海:上海三联书店,1994.

[6]米切尔·卡特等. 土地制度与农业绩效[A]. 中国农村土地制度课题组. 中国农村土地制度的变革[Z]. 北京:北京大学出版社,1993.

[7]马克思. 资本论,第1卷[M]. 北京:人民出版社,1975.

[8]江泽民. 全面推进农村改革,开创我国农业和农村工作新局面[N]. 人民日报,1998-10-05.

[9]顾玉民.马克思主义制度经济学[M]. 上海:复旦大学出版社,2005.

[10]乔榛,焦方义,李楠. 中国农村经济制度变迁与农业增长——对1978—2004年中国农业增长的实证分析[J]. 经济研究,2006,(7).

[11]郑有贵. 建设社会主义新农村的目标与政策突破[J]. 教学与研究,2006,(1).

[责任编辑国胜铁]

Path and Effect of the Transformation of Chinese Rural System

HAN Xi-ping, YANG Yi

(School of Marxism, Jilin University, Changchun, Jilin 130012, china)

Abstract:Transformation of system has a profound influence on rural economic development. The innovation of family Tenant Management System based on a clear distinction of property right in the productive field inspires farmers to carry out production actively; the innovation of market reform in circulation field creates a favorable external environment for the improvement of rural economic benefit; the innovation of adjusting national distribution structure increases the income of farmers and lays a foundation for the rural development and a complete, coordinating, sustainable development of national economy.

Key words: production; circulation; distribution; rural reform; systematic transformation