再说“中国”

2009-07-31杨怀源

杨怀源

一、“中国”义项的归纳

“中国”一词,早在先秦就出现了。

《辞源》(商务印书馆,1988)收有该词,列3个义项:

①上古时代,我国华夏族建国于黄河流域一带,以为居天下之中,故称中国,而把周围我国其他地区称为四方。后成为我国的专称。《礼·中庸》:“是以声名洋溢乎中国。”……②指春秋战国时中原各诸侯国。《韩非子·孤愤》:“夫越虽国富兵强,中国之主皆知无益于己也。”后泛指中原地区。唐·陈子昂《陈伯玉集·二·度峡口山》诗:“峡口大漠南,横绝界中国。”③京师。《诗·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”笺:“京师者诸夏之根本。”

《汉语大词典》(汉语大词典出版社,1997年版,以下简作《汉大》)在该词下列5个义项:

①上古时代,我国华夏族建国于黄河流域一带,以为居天下之中,故称中国。而把周围其他地区称为四方。后泛指中原地区。《诗·小雅·六月序》:“《小雅》尽废,则四夷交侵,中国微矣。”……②犹国家,朝廷。《札记·擅弓》:“今之大夫交政于中国,虽欲勿哭,焉得而弗哭。”……③京师。《诗·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”毛传:“中国,京师也。”……④我国的专称……⑤指恒河中流一带的中印度,佛教徒译称中国(Madhyadesa)

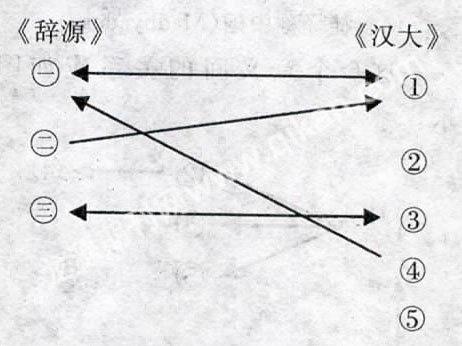

《辞源》3个义项,《汉大》5个义项,关系见下图。

“中国”引申专指我国,已是专名,当依《汉大》分列;“中国”引申指“春秋战国时中原各诸侯国”,所指发生了变化,比较两部辞书的书证,可以知道《汉大》是把这一义与本义归并了的,应当依《辞源》分列;《汉大》归纳出中国的“国家、朝廷”义,《辞源》应该增补;《汉大》的第五义“恒河中流一带的中印度,佛教徒译称中国(Madhyadesa)”,这其实是个外来词,与“中国”应该是同形词,但是依《汉大》的体例,不分列同形词,只好把它列为“中国”的一个义项。

那么,“中国一词应当有以下义项:

①上古时代,我国华夏族建国于黄河流域一带,以为居天下之中,故称中国,而把周围其他地区称为四方,后泛指中原地区。

②京师。

③指春秋战国时中原各诸侯国。

④指国家、朝廷。

⑤我国的专称。

⑥指恒河中流一带的中印度。

佛教徒译称中国(Madhyadesa)。

这6个意义间的关系应如图示:

二、“中国”本义的书证问题

《辞源·修订本体例》说:“多义词的解释一般以本义、引申、通假为先后……”《汉语大词典·凡例》没有谈到多义词义项的排列问题,但是通过分析正文条目我们可以知道,其义项排列方法与《辞源》大致相同。《辞源》和《汉语大词典》都认为“中国”的本义是“上古时代,我国华夏族建国于黄河流域一带,以为居天下之中,故称中国,而把周围其他地区称为四方”。我们知道,探求多义词的本义时要有文献依据,本义的文献书证一般在前,引申义的书证在后,而分析这两部辞书的书证,时代最早的是“京师”义下的《诗·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”《民劳》应属于西周作品。

释其本义时,《辞源》引《礼记·中庸》“是以声名洋溢乎中国”为书证,《中庸》传为子思所作,后人考证为秦汉间儒家作品,如此看来,《中庸》至早不会出现于春秋中期。《汉语大词典》本义书证为《诗·小雅·六月序》:“小雅尽废,则四夷交侵,中国微矣。”而《毛诗序》为汉人作品。两部辞书中,“中国”本义的书证都严重滞后。那么是不是“中国”本义的用例在文献中不存在了呢?答案是否定的。

洪成玉先生《中国及其别称考源》(《汉字文化》,2006年第1期)指出,“‘中国一词,自古有之,从现有文献来看,可以追溯到周武王统治时期(约公元前11世纪)”,他找出的最早的书证是《尚书·周书·梓材》中的“皇天既付中国民,越厥疆土,于先王肆”。他又指出,“中国”一词在《诗经》中出现7次。据我们考察,这7次为:

1《毛诗·大雅·桑柔》:“哀恫中国,具赘卒荒。靡有旅力,以念穹苍。”

2、3《毛诗·大雅·荡》:“文王日咨,咨女殷商,女热然于中国,敛怨以为德……小大近丧,人尚乎由行,内奰于中国,覃及鬼方。”

4、5、6、7《毛诗·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方……惠此中国,以为民逑……惠此中国,俾民忧泄……惠此中国,国无有残。”

《梓材》中的“中国”,正是本义;《桑柔》、《荡》中的“中国”是本义的灵活、具体的运用,指“中国”之内,“中国”之内的人民;《民劳》中的“中国”4次都是指京师。

从时代来看,《梓材》为西周早期作品,《桑柔》《荡》《民劳》都为西周晚期作品,辞书书证当引《梓材》。

这里当然还有一个问题:《尚书》等传世文献,经过后人的加工整理,“中国”也许是后世的语言现象,并不能说明西周初年的语言实际。

实际上,“中国”一词出现于西周早期是确定无疑的,这里有一个铁证:周成王时的铜器舸尊上说:“唯珷(武)王既克大邑商,则廷(庭)告于天曰:‘余其宅兹中或(国),自之壁民。”(该器现藏陕西宝鸡市博物馆,《殷周金文集成》编号为6014,年代标注为西周早期,彭裕商先生确定为周成王。参见《西周青铜器年代综合研究》,巴蜀书社,2003年版,219、511页。)

这里书写形式为“中或”,“或”、“国”为古今字,从词的角度说,“中或”就是“中国”,是同一个词,都是用本义。

三、“中国”的书写形式

“国”在西周金文里只见于两件传世铜器录卣,共出现三次:一件录卣器、盖同铭,现藏美国普林斯顿大学博物馆,《殷周金文集成》编号为5420,另一件现藏台湾省“中央博物院”,《殷周金文集成》编号为5419,三篇铭文相同:“皻(嗟),淮尸(夷)敢伐内国,女(汝)其以成周六师戍于古师……”这两件铜器《殷周金文集成》标为西周中期,彭裕商先生确定为周穆王时期。

西周金文的“国”可以单用,又有“南国”,“东国”、“下国”、“后国”、“四国”(见于西周晚期器毛公鼎、宗周钟),“国”都写作“或”。

春秋早期,只有秦公钟尚用“或”字,其他铜器一律用“国”,“国”替换了“或”。

从词的角度看,“中国”至晚出现于周成王时。从书写形式来看,西周时期的“中国”应该写作“中或”,到了春秋,写作“中国”。那么《梓材》、《桑柔》、《荡》、《民劳》中的“中国”原本应该写作“中或”,现在作“中国”是后人整理、改写形成的。至于《周礼·秋官·司寇》“反于中国”、《礼记·檀弓上》“今之大夫交政于中国”、《礼记·王制》“中国戎夷”中的“中国”,应写作“中国”而不作“中或”。