剽窃的法经济学分析

2009-07-28周翼

周 翼

内容摘要近年来,人们对“剽窃”行为的议论越来越多,然而如果从法经济学角度对“剽窃”概念作一分析,一方面,剽窃行为并不一定构成对所谓知识产权的侵权;另一方面,剽窃行为并不只是涉及道德规范的问题,它还可能触及知识产权法等法律。

关 键 词 剽窃 法经济学 知识的精神权利

近些年来,国内围绕“剽窃”两个字的事情比过去热闹了不少,也经常可以在媒体上看到诸如此类语重心长的说法,“一定要反对剽窃行为,尊重科研人员的科研成果和他们的知识产权”。然而,这些人也许并不知道,当科研人员从事的是基础领域的研究时,就他们的研究成果所体现的“思想”而言,在当今世界主流的知识产权体系内,并没有什么地位。此外,“剽窃”行为并不只是涉及道德规范的问题,它还可能触及知识产权法等法律。因此,对“剽窃”概念及时作一定的梳理,具有重要的现实意义。

“剽窃”并不一定侵犯知识产权

知识产权包括精神权利和经济权利两方面。精神权利一般包括署名权、发表权、修改权、保持作品完整权、收回权等。与欧陆法系相比,在英美法系国家尤其是美国的知识产权制度的发展历史中,精神权利在知识产权体系中一直没有什么地位。最近一二十年以来,美国才逐渐在部分的知识产权法律中,增加了有限的有关精神权利的内容。尽管,在某种程度上开始意识到精神权利的重要性,增补这些精神权利在现有知识产权体系中的位置,无疑是一种很大的进步;但是,由于现有的知识产权体系本身的重大缺陷,这些法律意义上的精神权利并没有把真正的精神权利形式全部包括进去,甚至并没有包括至少在笔者看来是最重要的精神权利形式,即与基础研究的“思想”成果有关的精神权利,如重要发现的居先权。

由于当今世界的版权法基本上都采用“区分思想和思想的表达形式”的原则,即版权法通常只保护文字或艺术作品的表达形式,而不保护其中所体现的思想,因此,署名权、保持作品完整权等精神权利并不能保护创作者的与其作品中的“思想”本身有关的精神权利。而在版权法的框架内,更谈不上与这些“思想”有关的经济权利了。同时,由于当今世界的专利制度保护的是发明和技术创新的成果,而并不保护基础研究领域的“思想”,即它不保护爱因斯坦解释光电效应的思想,只保护现代社会中根据光电效应原理制造成各种产品所需的五花八门的技术创新或大大小小的发明,因此,现有的专利制度原则上也不能就基础研究领域的“思想”成果,为这些思想家授予精神权利和经济权利。

当然,在现有的知识产权体系的框架内,关于精神权利和经济权利的划分具有一定的相对性。例如,除了署名权、发表权、保持作品完整权以及收回权这些通常被认为属于精神权利的权利之外,在其他通常被认为属于经济权利的权利中,也可能包含一定的精神权利的成分,例如美术作品等的展览权、作品的改编权等。

与有关“思想”的精神权利相关的又一个话题,涉及科学发现权的问题。在谈论科学发现权问题之前,需要指出的是,在基础研究领域内,重要的决不仅仅是科学发现活动,同等重要的还有思维学科、人文学科、社会学科等基础研究领域的感知、发现和创作活动。爱因斯坦的相对论固然重要,马克思对近代西方市场经济制度“恶”的一面的辛辣揭露,同样具有深远的历史意义。因此,自然科学的科学发现权应该是有关重要发现的居先权的形式之一。

世界上有些国家长期以来以立法的形式奖励科学发现者,对他们的“发现者”身份予以承认。[1]在我国,自1987年1月1日起施行的《中华人民共和国民法通则》在“知识产权”一节中除提到著作权(版权)、专利权、商标权之外,还规定“公民对自己的发现享有发现权”。“发现人有权申请领取发现证书、奖金或者其他奖励。公民对自己的发明或者其他科技成果,有权申请领取荣誉证书、奖金或者其他奖励。”可见,《民法》把“发现权”归入了“知识产权”的范围之中。[2]1967年签署的《建立世界知识产权组织公约》关于“知识产权”的定义,分别包括 “科学发现”和“人类努力的全部领域的发明”这两项,该公约明确把“科学发现”作为区别于“发明”的单独一项列入“知识产权”的范畴。[3]但是,由保加利亚和捷克斯洛伐克在该公约成员国范围内发起缔结的、旨在建立科学发现者和科学发现的国际登记制度的《关于科学发现国际登记的日内瓦条约(1978)》,由于参与国的数量太少(例如,美国就不赞成这一条约),而一直未能生效。[4]这一结果与世界上一些主要大国对越来越被强化了的知识产权的经济权利的浓厚兴趣形成鲜明的对照。

事实上,包括科学发现权在内的与基础研究的“思想”成果有关的精神权利,确实没有被纳入世界知识产权制度的主流框架内。因此,“剽窃”行为并不一定构成对知识产权的侵犯。

“剽窃”和版权侵权的关系

在西方国家,“剽窃”并不是一个法律范畴,剽窃行为既不属于刑事犯罪,也不属于普通法的民事侵权,更不属于任何知识产权法的违法行为,无论在普通法系的版权法还是在民法法系的作者权法中,都找不到“剽窃”或者类似的术语。[5]现实中不少人心目中对剽窃行为和版权侵权之间关系的理解,并不是很准确。笔者用图A来大致阐释在世界上普遍的道德规范和现有的法律制度下,剽窃和版权侵权之间的关系。

图A中,左、右两个椭圆分别表示剽窃和版权侵权这两个概念的范围,而两个椭圆重合的部分则表示剽窃和版权侵权的实质内容互相重叠的部分。“剽窃”概念的要点在于“欺骗”的成分,它主要指剽窃者故意把他人的研究成果或作品的全部或一部分,以明确或隐含的方式表示为其本人的研究成果或作品的内容,而不管涉及的是“思想”还是思想的“表达形式”。显然,“剽窃”行为的前提是剽窃者必须接触过或者知晓被剽窃对象的有关内容,否则两个不同作品的不经意的某种雷同就构不成“剽窃”。“版权侵权”概念的要点在于未经许可的对“表达形式”的复制,它主要指版权侵权人未经版权权利人许可对版权作品的全部或一部分进行复制、发行、传播等,而不管在这些复制、发行、传播的内容前是冠以版权侵权人的姓名、商标等假的“身份”信息,还是冠以原创作者的姓名、原商标等真实的“身份”信息。

具体而言,表示“剽窃”的那个椭圆的左边部分,即“只对‘思想而未对表达形式进行的剽窃”,是版权法所并不涉及的领域,因为版权法通常只保护思想的表达形式而并不保护思想本身。例如,假设一位训练有素的微观经济学和信息经济学领域的美国学者,在上个世纪八九十年代在其论文中以本人的语言和表达方式,展示了里奥尼德·赫维兹当初提出机制设计理论的思想,并声称这是他本人而不是赫维兹的成果,那么这种行为就是该种剽窃的情形。不管该种情形的后果是否严重以及严重性如何,针对该种情形一般只能采取道德上谴责或准法律的处罚手段(例如某大学取消有该种行为的学生的学籍)。

两个椭圆重合的部分,即“对表达形式及其所包含的‘思想的剽窃”(显然,复制了某一部分的表达形式,一般地说也同时复制了该部分表达形式所包含的“思想”)。它主要指版权侵权人不但未经版权权利人许可对版权作品的全部或一部分进行复制、发行、传播等,而且在这些复制、发行、传播的内容前还冠以版权侵权人的姓名、商标等假的“身份”信息。而由于版权法中并没有“剽窃”的术语或概念,这构成了现有的版权法“碰巧”适用于“剽窃”这一概念的某一部分的情形。例如,假设某一部电视剧移植了国外另一部电视剧中重要角色的相当多的特征和主要情节的相当多的内容,又没有在适当地方提及此点,那么这种行为就是该种剽窃或版权侵权的情形了。因为触犯了正式的法律,所以该种情形的侵权人很可能会受到民事法甚至刑事法的处罚。

表示“版权侵权”的那个椭圆的右边部分,即“对表达形式及其所包含的‘思想的非法复制传播等,但冠以真实的署名、商标等信息”,它主要指版权侵权人未经版权权利人许可而对版权作品的全部或一部分进行复制、发行、传播等等,但这些复制、发行、传播等等的内容仍冠以原创作者的姓名、原商标等真实的“身份”信息。由于作品被侵权的部分展示给公众的全部信息包括有关“身份权”的信息,几乎都是真实的,几乎不含有“欺骗”的成分,因此不属于剽窃。尽管如此,因为触犯了正式的法律,所以该种情形的侵权人仍然很可能会受到民事法甚至刑事法的处罚。例如,如果谁未经微软公司许可而复制、传播微软公司的版权软件,就可能面临这样的处罚。

界定“剽窃”行为的复杂性

虽然上述有关剽窃和版权侵权的概念的界定,以及如图A所示的两者之间的关系看上去比较清晰直观,但是在现实情况下和实际的执法过程中,却存在着概念之间的边界比较模糊、判断的难度比较大等问题。由于存在着这种判断上的灰色地带,如何认定“剽窃”或“版权侵权”是否成立,就成了一个微妙、复杂的问题。而任何作品的创作都不可能在真空中进行和完成,它总是要利用人类已有的丰富的知识成果。因而,如何区分一部作品是正常、必要、合理地受到其他作品和知识的影响,还是作者“剽窃”其他作品的内容,是一件敏感且容易引起争议的事情。为此,有关道德规范的实施者或有关法律的执行者应抱着高度负责、慎重、公正的态度去界定 “剽窃”问题。

其实,如法和经济学运动的权威学者威廉·兰德斯和理查德·波斯纳所称的“高尚的剽窃”的情形,甚至也出现在威廉·莎士比亚等人的作品中。尽管这些作品大块地借用了其他作品的内容,但是只要读者不会把这些复制的内容误解为是复制者本人原创的内容,即复制者没有欺瞒读者的意图,那么这种情形就不是贬义的“剽窃”。事实上,在不少情形中,作者采用的仅是引喻的手法。[6]假设,哪位经济学家在其文章中写道,“该地区的市场环境得到了很大的改善,‘看不见的手充分发挥了作用,有效地促进了地区经济的发展”,那么几乎没有人会认为没有注明出处的“看不见的手”是剽窃而来的。

类似地,对于作品中采用的众所周知的知识,或者学术性作品采用学术圈内已普遍知晓的知识,即使该作品没有注明这些知识的出处,显然也不应该被看作剽窃。当然,如果采用这些知识时同时明显搬用了另一个作品中介绍这些知识的表达形式,那又另当别论了。总之,遇到这些情况时,审核者采用慎重、负责、公正的原则是十分必要的。

精神与物质孰重孰轻

兰德斯和波斯纳在《知识产权法的经济结构》一书中认为,在西方浪漫主义运动之前,创作者的个性和人格并没有得到应有的重视。随着起源于18世纪晚期欧洲的哲学、文学艺术领域的浪漫主义运动的兴起,作品的创作开始被看作是一种人格的表达。[7]如果把作品的创作看作是人格的表达,那么围绕该作品的知识权利除了经济权利之外,还应该包含创作者的人格权即精神权利;而且,笔者认为,这种人格权或精神权利,是与知识有关的权利中最重要的部分。

显然,反对剽窃的观念是与重视知识的精神权利的观念密切相关的。然而,世界上维护现有的知识产权制度的主流力量的注意力和兴趣,却集中在所谓的知识产权的经济权利上。今天,有关“知识产权”的观念似乎已深入人心。在中国的学术界,虽然学者们在知识产权问题上的观点并不一致,但是这种不一致主要体现在对知识产权保护的宽严松紧程度的看法不同上,以及对具体的知识产权制度之间的利钝优劣进行比较时的看法不同上。至于从哲学、政治经济学、法理学等角度从整体上对知识产权制度提出质疑及挑战的声音,则十分微弱。中国的学者们和社会公众也许没有注意到或者没有充分注意到:在知识产权的问题上,不但存在知识产权强势国家与知识产权弱势国家之间的矛盾,更存在知识产权强势国家及弱势国家各自内部的知识垄断力量与反知识垄断力量之间的矛盾;而在知识产权强势国家,以自由软件运动、开放源码运动等为代表的反知识垄断力量点起的星星之火逐渐成燎原之势。

起源于美国IT领域的自由软件运动的实质是:运动的发起人和参与者在保留对他们各自创作或改进的软件的精神权利的前提下,自愿放弃知识产权法授予的有关软件的其他许多权利(包括放弃对受商业秘密法保护的源代码的保密,即开放源代码),以确保这些软件能够自由地被任何人所复制、修改、改进、研究及传播。这样,自由软件运动和开放源码运动就对像微软这样的专有软件“王国”的垄断地位,构成了实质性的威胁。如今,自由/开放源码软件在互联网软件技术许多领域的强劲发展势头,使微软失去了把其在个人计算机操作系统的垄断地位延伸至更广泛领域的机会。显然,该运动在IT领域对知识产权制度形成了实质性的挑战,也为我们在广泛的社会经济领域质疑知识产权制度的合理性起到了现实生动的示范作用。

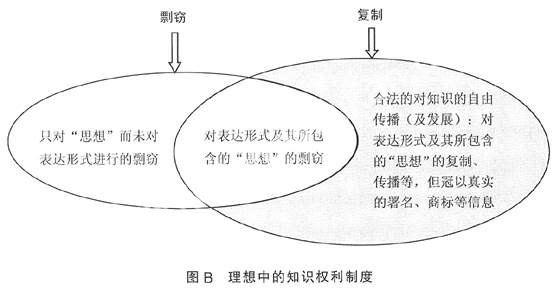

鉴于此,图B所示的理想中的知识权利制度与图A所示的现有的学术规范和知识产权制度形成了鲜明的对照。从图A到图B发生的是如此变化:在一般情况下,图B中的阴影部分所示的行为,将不再属于违法行为,它成了合法的对知识的自由传播(及发展),即在充分尊重和维护创作者的精神权利(冠以真实的署名、商标等全部信息)的前提下,对知识作品的表达形式及其所包含的“思想”的自由复制、传播、发展等。同时,学术规范的实施或新的与知识权利有关的法律的执法重点,将转向图B中的非阴影部分所示的“剽窃”部分,即保护知识权利的要旨在于保护创作者的精神权利。

笔者认为,在崇尚和促进知识自由传播和发展的同时,对创作者精神权利的尊重和保护不但不能削弱,而且在许多方面应大幅度地加强,尤其根据中国的现状,更应如此。以自由软件运动为象征的世界反知识垄断力量所追求的那种理想环境,绝不是有关知识权利的乌托邦,自由软件运动等的蓬勃发展表明,这是运动的创始人斯托曼所称的一种“现实的理想主义”。

[本文系国家社会科学基金资助项目“开放源码运动的理论问题和战略问题研究”(批准号05BJL014)的阶段性成果。]

参考文献:

[1][4]郑成思. 知识产权论. 北京:法律出版社,2003:480,481.

[2]中华人民共和国民法通则.http://www.chinacourt.org/flwk/show.php?file_id=5139.

[3]The Contracting Parties for WIPO. Convention Establi-shing the World Intellectual Property Organization. http://www.wipo.int/treaties/en/conv-ention/trtdocs_wo029. .html.

[5]William M. Landes, Richard A. Posner. The Economic Structure of Intellectual Property Law. The Belknap Press of Harvard University Press, 2003:62; Francisco Blázpuez. Plagiari- sm: an Original Sin? 2005.

[6] [7]William M. Landes, Richard A. Posner. The Economic Structure of Intellectual Property Law. The Belknap Press of Harvard University Press, 2003: 61、64

编辑李梅