现代教育技术辅助科学教学的探索与实践

2009-07-20郑恩林

郑恩林

[摘 要]现代教育技术辅助科学教学能为学生提供思维过程中必需的感性材料,激发学生的学习兴趣,使他们由知识的接受者转变为知识的主动发现者、探索者,从而降低了教学难度,提高了学习效率。本文从基本原则、途径策略和注意事项等方面探讨了现代教育技术辅助科学教学的问题。

[关键词]科学教学 教育技术 途径策略

现代教育技术辅助科学教学,不仅能再现或模拟各类科学现象,而且还能通过各种手段使复杂的问题简单化,将漫长或瞬间的生物演变成为可控、有序的演化过程,使科学内容形象、生动地展示在学生面前,使学生在课堂上完整、清晰、形象地感知科学现象,从而有利于激发他们的学习兴趣,有利于解决教学的重难点,有利于促进其自主探究。因此,教师学会要利用现代教育技术,有效地开展辅助教学。

一、现代教育技术辅助科学教学的基本原则

1.以学习者为中心的原则。基础教育课程改革强调要“形成积极主动的学习态度,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手”,“培养学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力”。现代教育技术辅助科学教学要“以学习者为中心”的理念为指导,因此,在实施过程中要充分发挥学生的主动性,体现学生的首创精神;要让学生有多种机会在不同的情境下去应用他们所学的知识,并赋予学习者充分探究的权利;要使学生根据自身行动的反馈信息来形成对事物的认识和解决实际问题的方案。

2.灵活运用的原则。灵活运用包括创新和综合两个方面。任何策略,也包括任何一种媒体表现形式,都不是万能的,它们都有其自身的优势,也有其薄弱之处,各有最佳的应用范围与应用方式,这就要求教师要根据课程的特点、学习者的特点来加以选择和创新。如过于频繁地用一种方式使用技术,就会像枯燥的说教一样乏味,容易引起学习者的厌倦,因此,教师需要创造情境,综合运用多种策略方式。

4.辅助教学与学科探究相结合的原则。现代教育技术辅助教学离不开科学探究教学的实施,探究法是研究科学知识的主要方法。任何辅助教学都要经过一段时间的尝试与验证,经课堂教学的实践后,才能决定是否可以推广、共享,是否还要改进。

总之,现代教育技术辅助科学教学整合策略的实施原则,应该根据现代教育技术的特点和科学课程的特点以及它们融合的过程来考虑。

二、现代教育技术辅助科学教学的途径与策略

现代教育技术辅助科学教学的效果如何,主要看是否达到了创设情境、优化学习环境的目的,是否为科学教学提供了丰富的学习资源,提供了有效的工具。

1.借助现代教育技术创设情景,激发学习兴趣。创设情景的教学方式在科学各个知识领域都有着潜在的舞台,且深受学生喜欢。如在教学中合理运用媒体、创设情景,就能使教学效果收到事半功倍的作用。例如,利用网络信息创设情景,物理学网站(www.physics.org)就是一个典型的例子。它设置了不同的栏目,以为访问者提供分门类别的物理知识。“ Physics Life”是其中的栏目之一。进入“Physics Life”,所见的是一幅幅熟悉的生活画面:操场、办公大楼、学校和工厂,且每个场景都有超级链接。进入操场后,就可以看到跷跷板、滑梯、天空中的热气球等常见物体。点击物体,就会呈现相关的物理知识、原理和进一步的链接,每一个链接都是对某一知识的具体展开。这样,学生就能加深对知识的理解,从而收到较好的学习效果。

2.运用现代教育技术开展竞争游戏,调动学习热情。“玩中学”历来是我国基础教育提倡的一种形式,游戏化学习就是其中研究较多的课题之一。例如,开展“垃圾分类”活动:教师采用网上下载的Flash动画“垃圾分类游戏”,检测学生是否能根据所学知识分辨画面所罗列出的各种垃圾属于哪种类别。垃圾包括一次性饭盒(可降解)、塑料袋、电池、纸文件夹、剩饭菜、报纸、废旧文具、炭粉墨盒、果皮、金属易拉罐和用过的茶叶袋等,垃圾箱种类包括“不可回收垃圾”、“厨余”、“可回收垃圾”和“有害垃圾”。学生可以拖动鼠标拉着某种垃圾放入相对应的垃圾箱。如果错了,垃圾箱就会做出提示,直到完成所有正确的操作为止。

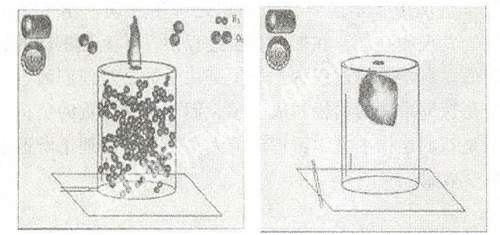

3.恰当地利用现代教育技术模拟难以实现的实验。在科学教学中,存在一些高难技术和有危险性的物理、化学实验,这些实验不适于或根本无法在课堂上演示。例如,各种核裂变与聚变,将水倒入浓硫酸等。此时可以通过计算机模拟的方式,将实验过程完整、安全地呈现在屏幕上,使学生既感知了实验的整个过程,又没有任何危险。例如,探究氢气的性质时,由于涉及到微观世界的原子运动,以及爆炸产生的原因等肉眼无法观测,这些用实验也无法展现,而以媒体动画的形式就能较完整、清晰地展现出来。(如下图)

4.借助现代教育技术解决教学重难点。有些教学内容比较抽象,用传统的讲解或实验不能很好地解决教学的重点、难点,但是用课件却能非常直观地解决。例如,在学习《恒星的一生》时,教师可以向学生展示红巨星、白矮星、超新星等图片,使其先了解到恒星在演化的不同阶段,其形态上有很大的差异。紧接着,再把有关太阳等恒星演化的科幻视频播放给学生看,以增强教学的动态效果,从而使学生获得美的感受,激发他们的兴趣。这样,教师不需要更多的言语,就可以使抽象知识形象化,使重、难点迎刃而解。

在化学变化的过程中,有些反应速度是非常快的,用肉眼根本就看不到其中变化的过程;有些则很慢,需要几年甚至漫长的岁月,人们也很难看到其变化的过程。如果采用多媒体就可以模拟其中的过程,例如,太阳高度角的测量问题,如果实地测量,不仅需要较长的时间,而且还会受天气的影响,而使用动画演示太阳直射点的位置改变,就排除了这些因素的影响,也可以让学生轻松地掌握测量方法,从而降低了教学难度。又如,日食的出现具有很大的巧合性,在教学过程中不一定能碰上,而通过视频就可以很清楚地让学生感知其中逐渐改变的过程。

5.运用现代教育技术拓展课程资源。科学课程标准要求在开发科学课程资源时,要充分利用信息化课程资源。例如,在探究“人类的生存环境”时,让学生上网搜索现代人类生存的几种环境和人类面临的环境危机等有关资料,然后讨论对现状的认识,并联系实际谈如何解决这一危机。这样,学生在教学中就由知识的被动接受者转变为了主动学习者。

教师还可以利用网络资源,开展科学阅读课活动:①从网上下载融知识性、思想性、趣味性和科学性于一体的适合学生阅读的材料。②材料处理及呈现:将选出的材料剪辑并保存到指定的文件中,设计出阅读分析题。事实证明,利用网络拓展教学资源,可以弥补学校科学实验条件的不足,并调动了学生的学习积极性,增加了学生自主学习的能力,有助于学生科学自学能力的培养和个性化发展。

6.运用现代教育技术进行科学课程的学习评价。评价是教学不可分割的一部分,是对教学活动效果的测量,对教学目标达到某种程度的一种价值判断。运用现代教育技术进行科学课程的学习评价主要表现在以下三个方面:第一,评价内容的整合。例如,在中考模拟试题中可以把计算机技术与科学问题相结合,以设计出许多创新试题。如用网络查找资料来破解某些科学之谜、利用电子地图了解并介绍我国某些名胜古迹、利用计算机完成物理仿真实验、利用网络课件考查学生科学知识的掌握情况等,使现代教育技术与科学问题融为一体。第二,评价过程与手段的整合。借助现代教育技术,可以使教学评价和学生的日常活动有机结合,从而系统地观察和记录学生在学习过程中的真实表现;可以较全面和真实地考察学生的特长、个性和创造性,较好地反映和适应学生的个别差异。第三,评价主体的整合。借助现代教育技术,可以将校长、教师、学生、家长和学校外部的考试机构、科学教育团体等联系起来,并组成一个教学评价的共同体,从而较方便地收集各方人士的评价信息。比如,可以在校园网中建立学生成长“电子档案袋”,由学生本人、家长、老师真实地记录学生科学学习活动的成长经历,包括学习内容、学习成绩,在校内外参加科学实践活动的过程、体会、成果以及家长、教师的期望等,以发展地、综合地对学生作出评价。这个“档案袋”将伴随学生一起成长,并成为各级学校及单位考查该生科学能力的重要依据。教师和家长还要特别注意引导学生学会自我评价与评价他人,强调学生自我比较,淡化学生之间的相互比较,以体现评价主体的交互性和多元化。

三、现代教育技术辅助科学教学的注意事项

1.做好引导工作。尽管丰富的网络资源为我们提供了广阔的选择空间,但是,我们也应该清醒地认识到,网上的资源包罗万象,但并不是所有的内容都健康,更不是所有材料都适合学生阅读。因此,网上资源必须得到净化和优化,教师要指导学生鉴别信息的优劣,这样才能更好地为教学服务。

要以学习者为中心,给学习者充分探究的权利,并不是说让学生放任自流。环境中的信息浩如烟海,当学生进行搜索时,他们往往会得到成千上万条的链接,而这些链接中的大部分内容都与学习者想要搜索的内容没有关联,要浏览这些信息还需要更多的时间去浏览、去管理、去吸收、去响应,且学生时常会在定位和利用有效信息时遇到困难。这时如果没有教师的引导,学习者就容易在网络中迷航。

另外,环境中的信息以及颇具吸引力的具体影像的展现方式,有时会阻碍学习者深入探索科学的本质而流于肤浅的表面,这就更需要教师为学生提供大量的支持,步步引导他们深入探究问题。教师必须鼓励学生,并为他们提供使用各种工具和提出新问题的机会,要鼓励学生进行探究。在学习活动的过程中,教师还要引导学生理解技术背后的原理和概念,而不能停留于五彩缤纷的表面现象。

2.辅助教学必须适量适度,注意动态构建。不论使用何种媒体,都必须有明确的教学目的,并结合教学的周密安排。一节课的时间是有限的,并不是教学媒体使用得越多越好,教学任务才是中心,要防止“喧宾夺主”。一方面,课堂上如过多地追求表面的“漂亮”、“容量”和“速度”,就容易分散学生的注意力,影响课堂教学效果。另一方面,课堂的预设和生成在变,学生对知识的理解也在变,而事先制作的课件是相对死板的,课堂中更多的内容不能在课件中体现出来。因此,教师要发挥教育机智,使教学顺应学生而动,顺应实际情况而变。

3.提高自身对现代教育技术的认识和运用水准。有些教师设计教学课件只是为了方便自己授课,以不用黑板和粉笔,把应该口头提问的句子和教案中的步骤,甚至课本上的练习等都做在了课件里,这在很大程度上减少了学生的思考时间,抑制了他们思考的欲望,使之失去了大量技能训练的机会。在这种情况下,技术不仅没有起到辅助教学的作用,反而干扰了教学,影响了学生参与活动的情绪,妨碍了教师完成教学任务。因此,提高教师运用现代教育技术的认识和水准应该引起高度注视。

现代教育技术在科学教学中的应用,全面体现了“以学生发展为本”的人本主义的新课程理念,与传统的接受模式最根本的区别在于它是以学生为中心的教学活动,在教学情境中,学生获得的知识是师生互动,学生主动探究、发现的结果;在辅助教学过程中,学生是主动的、积极的。在学习的过程中,学生是快乐的,对他们而言,学习是探究带来的愉悦和成就感,而不再是沉重的负担。这正是新的建构主义学习理论与人本主义学习理论所追求的教学效果!

参考文献:

[1]教育部.科学(7~9年级)课程标准(实验稿)[S].北京:北京师范大学出版社,2001.

[2]袁运开,蔡铁权.科学课程与教学论[M].杭州:浙江教育出版社,2003.

[3]季芳,程继武.中学学科教学中的研究性学习案例专题研究[M].杭州:浙江大学出版社,2005.

[4]孙丽.新课程理念下信息技术的定位[J].中小学电教,2003,(12).