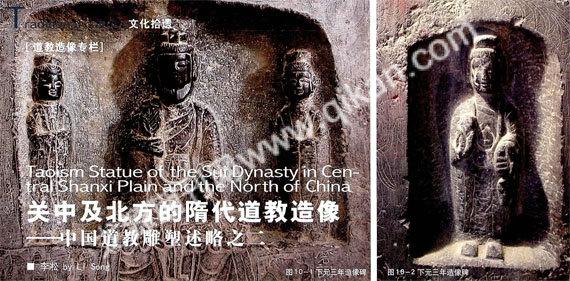

关中及北方的隋代道教造像

2009-07-17李凇

李 凇

隋代全国统一,长安成为首都,释放出强烈的文化辐射力。现存有纪年的实物表明,隋代开国第二年(582年)道教造像已经普遍,主要还是集中于长安附近。计有新近介绍的西安市文管所收藏道民县主簿造道像、西安碑林博物馆藏惠炽造老君像、陕西耀县减王琣达造道像、耀县药王山博物馆藏范匡谨造老君像等。隋代的道教造像有四个特色:一,核心的关中地区的道教造像比北朝更加精致成熟,较大体量的背屏式造像出现,图像志逐渐确立,与佛像拉开距离。如西安附近三原县博物馆所藏隋代开皇三年(583年)忤进荣造老君像,这种精美的道像具有典范性意义,也展现了隋代文化的新面貌。二,金铜道像也开始出现,如开皇二年(582年)天尊弟子造道教立像、山东出土老予立像等。三,造像主尊身份变化,逐渐改变老君一统天下的局面,天尊像渐多,反映了不同道派的消长。四,随着隋代所占领区域的扩张,道教造像也由关中向外扩展,从现存实物看,四川,山西、河南、山东等地都有出现。以下介绍10件作品,四川及部分流落海外的隋代道像留待以后专文评述。

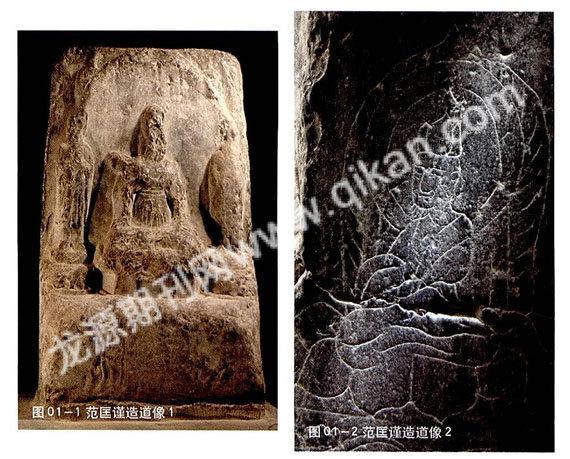

1一个普通家庭三代敬奉的神像:范匡谨造老君像

这种背屏式道像的形式在尺度上远大于北魏的小背屏像,应是体现了新王朝的新气势。

此石像作于隋开皇二年(582年),1935年出土,次年迁耀县碑林,后迁县文化馆,继而入减耀县药王山博物馆。尺寸为65×38×26cm,背屏式道像(图01-1)。主尊坐像,戴高冠,面残,蓄长须,身着对领道袍,内束胸带,左手抚膝,右手斜举麈尾过肩。衣裾覆座,束腰座的前面现五边形。左右各一侍者,持笏,立于双层莲花座。背屏略呈长方形,主像后有舟形大背光,上有二人现出半身。下有方座,微前突,正中线刻一香炉(不清),左右各一蹲狮。左右两侧有线刻供养人及发愿文。左侧上有一线刻道像,侧向盘坐,面朝碑正面。蓄须,头戴高大芙蓉冠,后有舟形背光,内有双层圆形头光和火焰纹(图01-2)。下为莲花座。座下有持莲供养人像,第一位女性,像残,仅余下半部分,题“妻刘华光一心供养”。第二位和第三位是男性,穿圆领窄袖紧身袍,手持一莲花,第二位题“息善才一心供养佛”。第三位腰束蹀躞带,挂有袋囊等物件。题名虽不存,但因排在息善才之后,辈分不会更高,故可能是范匡谨的次子。右侧,上为发愿文:“开皇二年岁次(壬)寅四月/庚辰,有道民范匡谨减割/家珍,敬造石老君一区。愿/七肚父母、见在眷属,感(成)同/□□□善愿元府朝□□”。下有三位线刻供养人像,侧面朝向碑前面,范匡谨的父亲“□贵”。母亲刘神寅、兄范子亮。

供养人有范匡谨的父母及两个已成年的儿子,由此可推测范匡谨时已中年。像主范匡谨未见官职,亦未炫耀家祖,当为一般乡绅。值得注意的是造像明显为道教,主像和侧面线刻画全无佛像,文字却有“一心供养佛”,是工匠无意沿用了一种套话、还是善才兄弟特有尊佛的理念、或是对佛道的区别本不在意?无论如何,显示了一种对不同宗教宽容的态度。

2现存最早的彩绘道像:道民白显景造像

这件雕刻的色彩出乎意外地保存完好。从铭文得知作于隋代开皇三年(583年),1958年出土于彬县,现藏西安碑林博物馆,尺寸为43×17cm,彩绘单尊坐像(图02)。坐像头戴道冠,线刻胡须,左手已残,右手举麈尾至肩,身着对领道袍,外束腰带,跣右足,衣裾下垂覆座。圆形头光为两层莲瓣纹,背屏又刻满火焰纹,像左右背后备一长茎莲花。像下正中有一小香炉,左右各一立兽,张口,扬蹄,形似马。两侧面及背后刻有发愿文:“开皇三年岁次在癸卯,三月已亥,什三日辛酉,道民白显景慈心造道像一区。为七世父母,家内大小,愿国主永康,人民安乐、合国祥庶,一切众生一时成道。妻刘口、妻盖磨、息洪善、息长恭、造像人司马法”。

发愿文中的司马法可能是凿造的工匠,工匠署名不多见。此像保存完好,尤其难得的是彩绘鲜艳,主要使用了赤、青、石绿、白、黑五色,但不知是隋代的原初着色还是后来补绘?无论如何,它提供了造像应有彩绘的完整样本,这种传统至少可前追至秦始皇陵兵马俑。另外,造像的眉毛借鉴了佛像的刻法,向下刻一弧形槽。下方似马的二兽“张牙舞爪”,显然也是借鉴自佛教的护法狮,兽蹄还被染成白色,以显出不同一般的神性。香炉的造型也不同于佛教花草缠绕的硕火香炉,熊熊火焰使人联想起道教的炼丹炉。从中可看出造像者使图像本土化的新尝试。富有激情的民间工匠继承了北周健壮的造型风格,朴素而浑厚。

3现存最精致的早期道像:道民仵进荣造老君石像

这件作品目前就置放于三原县博物馆(城隍庙)内。作于隋开皇三年(583年),尺寸为90×47×28cm。单尊坐像(图03)。老君头戴道冠,目光略向下视,鼻梁直挺,大耳下垂,蓄多重如锯齿状长须,前翘,颈部如佛像刻有四道圈,左手持串珠,中指和无名指内曲,抚外露的右足,右手持鏖尾举至肩部。内穿交领衣,束胸带,下垂,外披道袍,衣裾覆至方座。无背光。座之正面有线刻图像,中问是一棵大树,两边是供养人,男左女右,男像都右手持莲花上举(未刻出手),腰系蹀躞带,上身似穿马甲,首为“仵进荣”,戴冠。其后是他的三个儿子,

题“息文朖、息衣伯”,均双髻。右女像,均左手上举持莲花,题“妻房旮如、女磨□、女阿□”。座右侧线刻供养人为“父善得、母迪男、弟荣□”,背面供养人为“妹崇妃、妹阿石、侄□珍、侄子尚、□黑奴”,下有马、树及人。座左侧为发愿文:“开皇三年四月五日,道民仵进(下缺,应为荣)造老君像壹(下缺,应为区),为家口大小”。

题“息文朖、息衣伯”,均双髻。右女像,均左手上举持莲花,题“妻房旮如、女磨□、女阿□”。座右侧线刻供养人为“父善得、母迪男、弟荣□”,背面供养人为“妹崇妃、妹阿石、侄□珍、侄子尚、□黑奴”,下有马、树及人。座左侧为发愿文:“开皇三年四月五日,道民仵进(下缺,应为荣)造老君像壹(下缺,应为区),为家口大小”。

此件造像十分精美,刻制细腻,造型沉静而大度,是关中隋代造像的精品。除头冠略微残缺外,其他都保存完好,实属难得。但线刻的供养人像却非常简陋,比例失调,线条凝滞乏力,为业余石匠所作,显然与老君像不是同一作者。值得注意的是在发愿文之下原还有一层被凿去的文字。可以认为,老君像与供养人仵氏家人像并不是同时或相同工匠完成,也就是说,老君像可能要早于隋开皇三年,因某种原因像主易人,而将仵进荣一家重刻。由于时值隋初第三年,或许与北周被隋取代的朝代更替相关。

4转型的主尊:袁神荫造天尊像

作于隋开皇六年(586年),1934年出于漆河,现藏耀县药王山博物馆。尺寸为62×42×19cm。三尊背屏式道像(图04)。坐像面残,头戴道冠,颈部刻有三道弯,着三层道袍,束有双层胸带,右手执鏖尾。左右各一立侍,戴冠,无胡须,颈部亦刻有三道弯,双手执笏于胸前,着舄。背屏上部残。下部为方座,座正面中间有线刻香炉,左右双狮,相对而蹲。座左侧有发愿文:“至□□静,非言□□/通妙里,化被边周,非/形无以显其质。今有/道民袁神荫,故能减/割资财,为二息□□/□息洪□及世□□,/现在家门,并内外□/属,造天尊像一区。/开皇六年正月卅日造□”。座右侧有供养人题名“□□鲁正(征)东将军汝侯/□祖讳钉,千人军将本

县/次祖讳兴,千人军将□/父讳进,千人军将盟统/元祖亲粱/先祖亲王/次祖亲姜/母孙小凤/像主袁神荫□广州/”,最后一行残破不清。

造像背后无字无像。此为袁氏个人造像。这种三尊背屏式的造像在隋初兴起,使得造像逐渐从龛内的浮雕向凸出于龛外的圆雕演变,呈现出厚度增强、更加重视体积感、主像更加突出的特点。铭文中明确主尊是天尊像,显示了关中道教流派的转向。

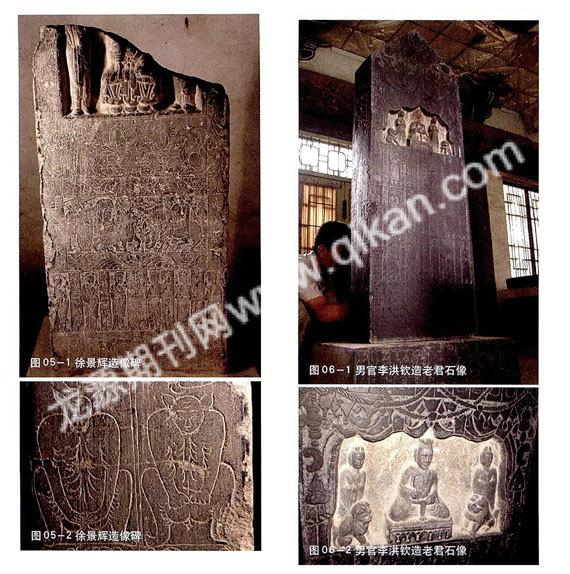

5精美的线刻:徐景晖造像碑

作于隋开皇八年(588年),原出处不详,现藏耀县药王山博物馆。上部残断,现尺寸为88×46×19cm。四面,道教造像碑(图05~1)。正面上部开一龛,龛上部残,内有道像三尊,坐像头部不存,右手持麈尾,左手置于膝上,似握有心形物。跣足。内衣系带下垂,坐于方座,座底为莲花瓣形。左右各一立侍,持笏,足着履。

龛下的线刻图像有两种形式,一种是继承汉代画像石的减地平刻形式,一种是典型的线刻。龛下正中为罐形香炉,香草环绕,左右各一蹲狮,其中左狮为侧面,右狮正面向观者,十分少见。以下为供养人父母像,父母相对而行,左是骑马者,戴冠,衣袖长而窄口,右手执缰绳骑于马上。后有一侍者持杯,前有一侍者持花。题为“父徐默”。乘牛车者从车中露出半个头,后有一侍者驾牛车,题为“母毛罗束”。以下为一层供养人像,左三男右三女,男像戴小冠,穿窄袖紧身袍,着靴,持莲。题有“道民徐景晖一心洪(供)养、弟晖祭一心供养、堂兄洪晖一心供养”,女像穿宽袖衣裙,持一莲,题“妻魏萨妃一心供养、姊洪妃一心供养、妹小女一心供养”。最下层为发愿文:“夫大觉玄监,非□/明无已照。是以道/民徐景辉,知无/常身,命败坏/恻,抽减家珍,为/造四面像一区。□/为皇帝陛下、□/僚百官,又为师□/及七世父母、法界□/生、因缘眷属,□/登此福,俱成□/上大道。/开皇八年/丁未十月”。按:开皇七年为丁未,八年应为戊申。或许是工匠之误。

碑阴上部亦造像三尊,大致同前,主像残缺更多,座下有莲瓣。二侍者持笏、着履。龛下磨泐不清,依稀可见香炉蹲狮。下部是供养人像及题名,分上下两层。上层,左有三男,同前,题名可见“伯父”。右有一骑马像,题名可见“祖父”。下层,右可见一牛车,题有“祖母”,左似乎为三位女性,仅见“口女春叶”,余不清。碑左侧,上部龛不存,龛下图像亦三层,首层为二身并列的正面裸体蹲者,胸腹及四肢有长毛,尖耳,其右者有男性生殖器(图05-2)。下面有供养人二层共四像,上层二人戴冠,题“息乾绪一心供养、息乾程一心供养”,下层二人是未成年人,一人头残,一人可见双髻,题“侄乾兴一心供养、侄永兴一心供养”。碑右侧上有一龛,内有坐像一尊,蓄长须,右手执麈尾,左手似握有物,置于脚上,跣足。坐束腰方座,座下部为莲瓣。龛下线刻图像为三层,上层为相对而立的两只梅花鹿,中层与下层共为四供养人,图像相同,题有“息女芙蓉一心供养、息女苟女一心供养、息女阿姑女一心供养、息女金琼一心供养”。

此为徐景晖个人造道像。碑左侧的两个裸体蹲者图像特殊,汉代图像中类似的尖耳长毛者一般为羽人或仙人。与之相对应的碑右侧图像为二鹿,其形式多见于佛教图像。再联系到正面主龛之下的双狮,这三者位置相同且都是双像,应具有相等的含义,即有吉祥象征性的兽类。这是道教在汉代传统图像基础上独创的图像。

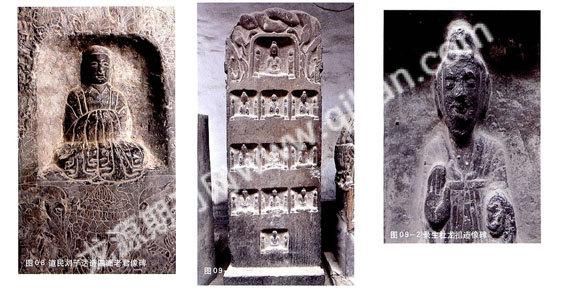

6最完整的山西早期道像:男官李洪钦造老君石像

作于隋代开皇八年(588年),原埋藏于山两芮城县西35km汉渡乡侯峰村一村民的院内,同出的还有三件唐代天尊石像,1987年收藏于县博物馆。1989年的《文物季刊》有简要介绍。据笔者调查,连座高160cm,其中碑身高131cm,碑身宽46cm,厚20cm,略有收分,碑首为三角尖形,四面各开一龛,并有供养人像(图06-1)。碑座为四方体,鹰高29cm,宽69cm,厚43cm,亦有供养人像。分述如下。

正面(即碑面文字所示南面),上部开龛,主尊头残,左手扶三足凭几,右手作持麈尾状,但未见麈尾,着右衽道袍,坐于榻,榻前置有一双浅腰靴。左右各一立侍者,戴冠,大耳,上身略似菩萨装,有披帛交叉于胸前。左右各一蹲狮。龛楣为繁复的帐幔,悬有华绳、吊幡等饰物。碑首的三角形区域下方是花瓣,中间是丽身飞天,左右备一圆轮,其间饰有祥云。龛下是三层供养人像,每层六人,各有榜题。第一层中间,左是“邑师洞神弟子焦玉祭”,右是“南面象主洞玄弟子焦恭祭”,显然这是最重要的两位供养人。其他四位是“大像主祭妻洞神女官陈洪晖、大化主男官李洪钦、大邑主洞玄弟子焦子尚、都歼光明主三洞法师乐玉妃”。第二层像名是“苌生斋主焦延秋供养、邑正男官李令道、典坐祭男还贵供养、泾阳县开国伯郡平正都督香火主焦总、典录男官焦定穆供养、唯那大墦(幡)主穆妻洞玄姚真晕”。第三层是“非天主堂妻姚要儿、洁兴妻南二县令邑主焦社欢、剐斋主李会和供、坛起施主穆息焦仕悦妻陈明赐、非天主杨玉资供养、副香火主李贵妃”。以下是发愿文,共卜七行,行七字:“夫玄宗疑湛,辽声/欲其空无,至道冲/融,聪心于三界。苦/空之式,非圣容不/悟,常理美念,含生/怂悲普覆。今有都/化主李洪钦合邑/等,知善可崇,知德/可舍,仰寻圣旨,远/调名师,敬造老君/石像一区令得成/就。仰为皇帝陛/下,及法界仓生、所/生父母、因缘眷属,/俱时成道。/开皇八年太岁戊/申二月八日造□”。正面下部碑座,中间是盛开的花草,两边是供养人的像与名,有“起像主穆息焦贵迁、副像主穆息焦仕□、贵妻姚孝亲供养时、迁妻姚女子供养时、悦妻陈明赐供养时、舒妻姚好娥供养时”。其中位于中间的焦贵迂双手捧一盒,后有侍者举伞盖,焦仕悦持一花,有侍者举扇。其余四位女性各持一花。

背面(北面),上部亦开一龛,龛内造像三尊(图06-2),主尊保存完好,头戴芙蓉冠,蓄须,左手提三足凭几,右手持麈尾于胸前,道袍右衽,而内衣左衽。坐方座,座饰连续U形纹,形似北朝之下垂衣裾。左右各一立侍者,戴冠,双手持笏。前有二蹲狮。龛楣装饰繁复如前,其上三角形区域内的飞天、圆轮、花草、祥云亦如前。龛下有一层供养人像,题名为“北面像主男官焦宏和一心供养、副象主和妻王萃妃、非天主和息遵穆、非天主祭息焦甫迁、都幡主尚妻洞玄梁回男、开明主遵妻郭以妃”。六像以下是十层供养人姓名,每层二十一人,均无像。碑东面,上部开一小龛,造像三尊,主尊头戴芙蓉冠,无胡须,双手持笏于胸前,有三足凭几,着对领道袍,坐于方座。后有头光。左右各一侍者,戴冠,双手持笏如主尊,有头光,着舄。座前有小香炉和双蹲狮。尖拱型龛楣。龛下有五层供养人像,每屡两名,其中上面两层有题名“象主洞

玄弟子焦敬遵,副象主遵妻洞玄戈官杨□□、大施主遵息洞玄弟子焦子钦、开明主洞玄女官□叶妃”。下面三层有像无名。碑西面,上部亦开一小龛,三尊造像如东侧,主尊持笏、有三足凭几。二侍者袖手而立。龛下有供养人像五层,每层二人。上四人有名“西面像主男官焦子云、剐像主洞玄弟子焦嵩礼、开明土云妻姚阿水、副花主云男通达”。以下有像无名。碑座东面,有唐代补刻供养人像和姓名,有一男一女相向而跪,身后各立一男女,中间有题记“唯成学元年/岁次庚午六月王寅朔/廿六日丁卯,焦柱,妻杨、男石柱、妻姚福贞”。显然这是焦氏后代续作。时为670年,距造碑已有82年。

这是以李洪钦为首的二百余人合邑造道教像碑,其中焦氏是最大姓,以焦恭祭、焦玉祭(或许是兄弟)为首,碑东西两侧面的像主也都是焦姓,这或许是当地焦姓后人焦柱一家在唐代续刻像名的原因。与此像同时出土的还有三尊唐代的道教造像,即仪凤元年(676年)弟子焦容果造天尊像、仪凤三年(678年)弟子焦蒲洛兄弟造元始天尊像、开元二十九年(741年)焦嘉令造天尊像,可见在这个偏僻的乡村从隋到盛唐一直有一处以焦家为主要造像供养人的道观,至少延绵了150多年(588-741年)。

供养人有一些专门的道教称谓,如三洞法师、洞神弟子、洞玄弟子。这说明这个邑义已经比较正规化了。还有一些职衔,除了常见的四面像主外,还有苌生斋主、副斋主、起像主、副像主、副花主、男官、女官、非天主、唯那大幡主、都幡主、坛起施主、香火主、副香火主,或与组织职责或与图像有关。像主还设有副职,少见,当与供养人地位、辈分或捐钱数有关。名称与图像的对应,可作如下推测:

四面像主(南北东西)、副像主:对应于四面的主龛;

副花主:对应于花纹图案,如龛楣、香炉、蹲狮类;

非天主:即西魏蔡洪碑称飞仙主,对应于龛上的乐伎;

正面老君像的座下摆了一双鞋,这是一个有意思的细节,或许意在强调与跣足佛像的区别。北朝的道像一般借鉴佛像造型,多露出跣足。弟子也是跣足而立。李洪钦碑的老君像这个独特创意,使人联想起芮城蔡洪造像碑(西魏大统十四年,548年),当时的新意来自维摩诘的三足凭几。显示出与京城长安道像的不同传统。

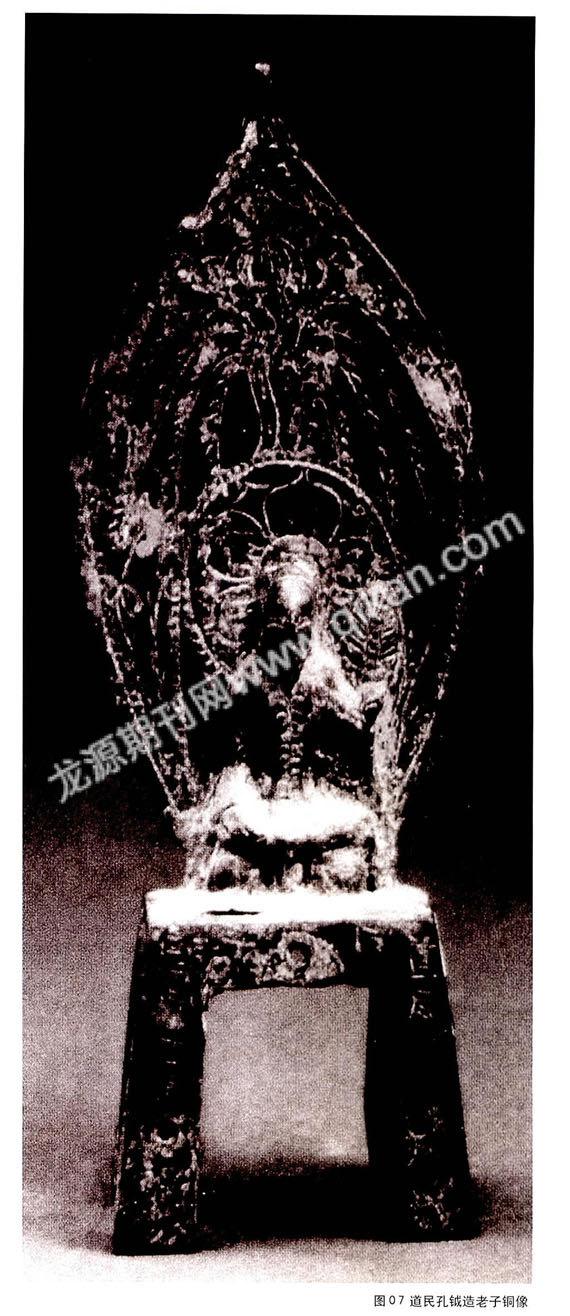

7山东第一道像:道民孔钺造老子铜像

铸于开皇十一年(591年),1983年在山东省博兴县崇德村发现盛于陶瓮中的唐代窖减,共出土各时期造像

101尊,有确切纪年的39件,自北魏太和二年至隋仁寿三年(478-603年)。独此件是道像(图07),其余均为佛像,现藏该县博物馆。通高13.6cm,宽5cm。老子正面坐,左手扶三足凭几,右手持麈尾,蓄须,面相有些清瘦,着对襟衣。坐像后有大舟形背光,头光为线刻莲花瓣,背光中央是一棵大树,树枝伸向两边。四足几形方座,纪年在左前足正面:“开皇十一年十月□日,道民孔钺造老子像一区,□德”。

101尊,有确切纪年的39件,自北魏太和二年至隋仁寿三年(478-603年)。独此件是道像(图07),其余均为佛像,现藏该县博物馆。通高13.6cm,宽5cm。老子正面坐,左手扶三足凭几,右手持麈尾,蓄须,面相有些清瘦,着对襟衣。坐像后有大舟形背光,头光为线刻莲花瓣,背光中央是一棵大树,树枝伸向两边。四足几形方座,纪年在左前足正面:“开皇十一年十月□日,道民孔钺造老子像一区,□德”。

山东地区的道教造像晚于陕西,这是目前所知山东最早的道教造像,也是注明“老子”的最早铜像。陕西一般道像有注明“老君”者,但罕有“老子”。显然这反映了造像不同的角度与地位,“老子”更多含有历史人物的成分。山东汉代画像石上多有“孔子见老子”的图像及题名,作为历史题材表现,这在其他地区也少见,体现了可以追溯至汉代的地区传统。据推测这个窖藏可能埋于唐武宗会昌五年(845年),时值灭佛运动。看来在灭佛运动中道教也受到了牵连。

8意在成佛的道民:刘子达造四面老君像碑

作于开皇十九年(599年),又称刘玄子造像碑,1935年出土于漆河,现藏耀县药王山博物馆。长方形,尺寸为75×46×20cm,四面,道教造像碑(图08)。正面上部开一龛,内有道像三尊,坐像面残,头戴道冠,蓄三缕长须,右手执麈尾,左手扶于右足,着对领衣,内无带。无座。左右各一立侍,各戴冠,着宽袍大袖,执笏。龛下中央有线刻香炉,但细长颈、有盖,形似胡瓶。左右双狮。左右边又有供养人像各二身,左为“祖关买、□□儒”,右为“祖母来□胜、□父洪祖”。下面为供养人像两层,上层为“外祖王安寿、外祖母伍舍基、□父□□、外舅王□□、妹夫王道奴、□母□□、□□李要香、妹开妨、妹阿仙、妹□□”。下层有“外生伏□、外生曾□、外生□□、外生□□、外生□□、妹夫李子□、外生田□、外生善寅、外生□□、外生□□”。“外生”或应为“外甥”。

碑阴造像略与前同,亦为三尊道像,主尊戴道冠,蓄三缕胡须,双手与正面主尊不同,合袖于胸前,内有长带翻出覆盖双手。左右二侍者立。龛下图像磨泐不清。上层题名有“父刘洪庆、母(?)盖(?)火好”。下层题名可认出的有“□□主刘子□、弟子□、弟子□、息长□”。碑左侧上部开一龛,内有坐像一尊,面残,头戴道冠,长须,右手执麈尾。宽袖,双腿衣纹紧贴,胸部无任何衣纹及衣领、束带。尖拱型龛楣内饰花瓣,上刻帷帐,龛下有香炉,形似博山炉,细腰花鹰,花草缠绕。左右二蹲狮,下无图像。碑右侧上部一龛,内有坐像一尊,头戴道冠形似圆帽,三缕长须垂至胸,双手合于袖内。龛楣花纹,龛下香炉、二蹲狮亦如左侧。以下有发愿文六行,第一行残缺,第二行为“椁,非道无以表其质,□□道民刘子达,/乃能减割家财,为亡弟子岳敬造四面老君一区。上及/主延祚无穷,万方归化。下及七世父母,因缘卷(眷)属,/减(咸)保福缘,下及法界众生,一时成仏(佛)。/开皇十九年岁次已来二月八日造讫”。

这是道民刘子达为亡弟所造老君像碑,发愿文保留了流行的佛教用语“一时成佛”。形式上似乎着意于变化,四面主尊造型不同,侧面与正面的香炉也不同。男供养人形象不是隋代流行的窄袖紧身袍、长靴,而是宽袍大袖、平头履,再联系到主尊像没有流行的方座,都体现了对早先传统样式的保留。

9龛像最多的石碑:录生杜龙祖造像碑

此造像碑形制独特,无年号,从风格看约在北朝末至隋初。现藏西安碑林博物馆。螭首,尺寸为197×71×27cm。四面造像,均为道教(图09-1)。造像主要集中在碑正面,分上下五层,共十一龛。碑额中央一龛,略大于下面各龛,坐像双手插于袖中,头戴道冠,长须,束腰带,衣裾垂覆于座下。左右各一立侍,服饰相同,双手合于袖中,站于篷花圆台。碑面中部三层、每层三龛,各龛造像亦均为三尊(图09-2),但主尊的造掣有细微的差别,中层中间一龛的坐像有三足凭几,右手执麈尾,与其他龛中坐像略异。最下层仅中间一龛,其右侧有线刻龛额,似为未开之龛。每龛下面各有一组供养人姓名,可见有八组供养人姓名。碑阴及左右侧面各有一小龛,内有三尊造像同前。文字不存。

由碑阳供养人姓名及排列方式可知,此乃杜氏家族(可能是九家)共造,每龛下列一家人姓名,后又在最下层一龛旁加上同邑其他杂姓众人的姓名。其中第二组有“录生杜龙祖”名,位于正中位置,有可能是主要者,故今以其名称此碑。正面布局共有十一龛,除去上面中央略大的一龛,余为

十龛,或有仿十方佛之意,即十方天尊。

10神秘时代:下元三年造像碑

此碑无明确年号,据笔者推算,或为隋代开皇四年(584年)。原在临潼栎阳镇南门外,1981年移入临潼博物馆。上小下大,略呈梯形,尺寸为164×71×29cm,四面造像,为佛、道混合造像(图10)。此碑资料首次发表时曾被认为是唐代的佛教造像碑,所造诸龛均被认作佛像。

碑之正面,龛内造像为一坐像二胁侍。坐像头有肉髻,作施无畏、与愿印,着双领下垂式袈裟,结跏趺坐,跣足。衣裾垂覆至龛外,应是佛像。二胁侍均头戴花冠,着菩萨装,披巾交叉于腹部,手持一物似莲蕾,右侍者左手提一净水瓶,跣足,均为菩萨像。除主像三尊为浮雕外,碑面其他图像均为线刻。龛楣为火焰纹,其上一横框内有十二名持莲比丘半身像,上为帷帐纹。龛下正中为一香炉,由力士托举,左右二狮,周围是莲池,内刻茂密的荷叶与莲花,左侧还有山峦和鹿。龛下的主要供养人有“邑师中屠法达(身旁悬一钟)、邑师刘惠意、邑师僧略、邑师昙荣”,莲池左边跪一手持长柄香炉的比丘,题“比丘憎众”,后有一供养人,题“香火来双好”。以下均为供养人像,共分五层,每层十人。第一层有“南面像主王进姜”等,可知此面为南,即碑之正面。以下有磨诃大檀越主、像主、邑主、化主、唯那、香火等人名(略)。供养人则均裁冠、着宽袍大袖。

碑阴(北面),主龛亦为尖拱龛,内造道像三尊(图10-1),主像头戴道冠,腮及颌下有须,穿双层道袍,内系腰带。左手向下,右手持麈尾,衣裾垂覆至龛外,跣足。二胁侍双手捧笏于胸前,着宽袖大袍、方头履,头戴道冠。龛楣为变形的火焰纹,其上亦有十五个持莲供养比匠(?)半身。其上是帷帐纹。龛左右各立有一位戴笼冠的供养人像。龛下正中为香炉,左右二狮护卫。香炉旁及下方亦为莲池,布满荷叶莲花,还有一猴及二鸟。莲池左右的供养人有磨诃大檀越主、像主,邑主等人名(略)。

两碑侧各有一龛,均为立像。其右侧(西面),立像有螺髻,作施无畏印及与愿印,跣足而立,是立佛。龛楣为火焰纹,上有持莲比丘七身。再上是帷帐纹。龛下有力十托香炉、双蹲狮,莲花盛开。下部有供养人五层(略)。碑左侧(东而),上部开一龛(图10-2),内有一立像(图10-2),截方形道冠,左手持物向下,似为麈尾,右手持物向上,似为花蕾。颂下有线刻须髯,胸前有一桃形图案,上划有十字。脚趾未分,应是着方头履。为道像。圆弧形龛楣饰有火焰纹,其上有一宫殿,左右屋角各立一只大鸟,前刻有大门和窗。屋外左右各立一比丘,持一莲,着右袒袈裟。龛左右亦有二线刻戴冠供养人。龛下有供养人像五层(略)。下为发愿文:“夫形□生兮,自然至真……/难侧形易是矣。当今圣阴虽……/灵泽减同哈生体善。是以诸邑……/季味体道灵机□割家珍,故能建大福于/迁载之。下元三年岁次甲辰朔八月十五日,/仰为诸邑子等崇建灵(?)像网面真容,二圣□像/曜秦士,怀(?)外通一。上愿皇帝天子、王/……愿先师、七世所生父母/……常居福地,早成佛道”。南、西面为佛,北、东为道。佛道备半,但佛在正面,略占上。文字也没见道士、道民的称谓。龛楣上的线刻半身像都是光头的比丘形,佛道未作详细区分。

此碑中有供养人拓王明朱等拓王氏十四人,是一个较大的家族,可知隋时还有一些返回拓王姓。拓王氏,本为乐浪高丽族,后徙武川,北魏南迁洛阳后一般改姓王氏,隋大司徒王谊即为此族。

关于它的年代,发愿文中有“下元三年岁次甲辰”句,当是造像之时间。查国中正史,并无“下元”年号。若设为唐代“上元”之误刊,有两点不符,其一是像式像风不合;其二,唐高宗上元三年岁次丙子,唐肃宗上元只有两年,其后的代宗宝应元年为岁次壬寅,亦不合。因此不可能为唐上元之误。然而,“下元”不可解“甲辰”却可解,在北朝末期附近,有两个甲辰年,其一为北魏正光五午(524年),其二为隋初开皇四年(584年)。现存有临潼《正光四年师氏造像碑》作对照,它距正光甲辰仅一年。显然二碑造像风格差距其甚大,不可取。例如,在下元三年造像碑中,碑侧面立像龛的建立、碑额繁密的线刻帷帐纹图案,都是西魏至隋初流行的样式。开皇甲辰距北周仅三年,其造像或与前期甚为一致。此碑接近北周风格,从时间上说得通,可取。然而,像主为何使用“下元”年号不用北朝或隋代的通用年号?是与宗教有关还是与政治局势有关?这还是一个谜。