绩效分析的模型与方法

2009-06-17吴忠良

吴忠良

【摘要】绩效分析是教学设计的前端分析,旨在明确绩效问题、找出原因,从而确定适当的绩效改进方案。吉尔伯特绩效矩阵以及梅杰和珮普绩效分析模型分别从不同的层面和高度对绩效问题进行分析,配合使用这两个模型可以从宏观到微观一步步地锁定绩效问题,明确原因,为管理层的正确决策提供科学依据。

【关键字】绩效分析;绩效问题;绩效改进;模型

【中图分类号】G40–057【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097(2009)06—0058—04

当今,越来越多的企业试图通过培训来提升员工的素质,从而提升企业的绩效。然而,在许多情况下,这往往只是管理者的“一厢情愿”。企业业绩不理想,可能并非是由于员工能力的问题,还有可能是由于管理、市场、舆论等其他方面的原因造成的。因此,培训不是万能的。是否需要进行培训,或是需要组织变革,只有进行绩效分析后再做决策。

一 什么是绩效分析

绩效分析(performance analysis)也称前端分析(front-end analysis),就是明确绩效问题(performance problem)、确定原因,判断解决该问题应采用教学的还是非教学的方案,即分析进行教学设计的必要性。绩效问题也称人员绩效问题(human performance problem),其中Problem(问题)这个词来源于希腊语,由pro意思为“forward”(向前面),以及ballein意思为“to throw”,两个词组成[1]。字面意思为:“something thrown forward”(被投掷在前面的东西),即现状和理想状态之间的差距或矛盾,而这正是需要现在或者将来要做出行动加以弥补的。理想状态被称为标准,是对事物所期望的状态。而现状与标准之间所存在的不同称之为差距(gap),产生这个差距的缘由就是问题的原因(cause);差距所产生的结果就是问题的表象(symptom)[2]。

为了能够成功地确定哪些人员绩效问题适合采用教学的方案来解决,教学设计师必须能够区分绩效问题的各个组成要素:现状、理想状态、差距、原因和表象。

首先,收集关于现状的信息。这一点较容易做到,只要就此问题询问相关人员即可。他们就会告诉教学设计师现在正在发生什么,员工正在做什么?

第二,明确理想状态。理想状态是指人们所希望的或理想的状态,即事情应该怎样进行,人们应该怎么做。理想状态的制定通常源自历史信息、组织计划或者管理者的期望。目标(objects)应当由协议双方(员工和他们的直接领导)共同制定。然而,不幸的是,管理者并不总是制订明确的绩效标准和目标,也不经常与员工交流他们的期望。在这种情况下,绩效问题出自缺乏标准和规范,员工就不知道应该做到什么程度符合领导的期望。在一些项目中,教学设计师就是通过帮助管理者制订绩效标准和目标、与员工沟通来解决绩效问题的。

第三,明确差距。教学设计师应该弄清楚差距是什么,它重要吗?如果不重要,那么时间和资源应该用于其它更重要的项目上;如果重要,那就需要考虑问题产生的原因。

第四,找出原因。对于复杂的绩效问题,原因往往是多方面的。所有的原因可以归结为以下三者之一:①知识不足(a deficiency of knowledge),②环境存在缺陷(a deficiency of environment),③知识不足和环境缺陷二者皆有。当员工不知如何做时,就是知识不足所致。例如,新员工或者新调入人员往往不知道他们被期望如何做。环境缺陷有时也称作执行不力(a deficiency of execution)。它存在于员工工作中面临许多外部障碍的时候。举例而言,这些障碍包括缺少反馈(poor feedback)、糟糕的任务设计、好的业绩却遭遇到负面的结果。例如,当一个员工正在做他的本职工作的同时,却又被要求兼任另外一个休假员工的工作,这就造成了环境缺陷(a deficiency of environment),该员工可能哪个工作也做不好[3]。

第五,明确表象。表象是绩效问题产生的结果。管理者常常把表象与问题(problem)混淆[4]。典型的症状包括:工作任务没有按照标准来完成;员工的业绩随时间的流逝而下降;员工认为没什么理由值得让他们把工作做好;工作任务没有最终期限;存在积压的工作;员工做的符合标准,但是完成后却因为质量欠佳而被要求返工;一些工作任务被忽略或遗忘;只有当部门主管在场时,员工才能把工作做好;管理者认为员工故意低于其所能进行工作。

以上列出的仅仅是表现出来的症状,而潜在的真正的原因只有在进一步的调查后才能被揭示出来。然而,这些症状是典型的源于环境缺陷,而不是由于知识不足。因此,此时针对于个体知识缺乏的教学是不恰当的解决方案。为了解决这些问题,教学设计师应当采用非教学的方案。

综上所述,绩效分析是教学设计师的一项非常重要的技能,它是在确定绩效问题产生的真正原因的基础上,明确解决方案是教学的还是非教学的。

二 绩效分析的模型与方法

若干年以来,一些知名的教学设计师投入了大量的精力进行绩效分析研究,如Kaufman,Rossett,Rummler,Brache,Swanson等。他们为解决绩效问题而开发了一些经典模型。由于模型的创建者要达成的结果不同,致使模型也有所不同。

1 两类模型

问题解决(problem-solving)模型有两类:①综合模型(comprehensive models),它对于从宏观上全面审视组织结构,明确问题是非常有用的。对于那些需要对更多信息进行快速审视的场合是适当的,例如涉及到整个组织机构的全景式教学设计项目。②具体模型(situation-specific models),它对处理某类型的一般症状提供指导,提示管理者请求教学设计师帮助。对于那些管理层请求解决的直接的操作上的问题是适当的。对组织中重大的绩效问题进行分析时,可能就需要分别使用这两种类型的模型来共同完成分析任务了。

2 应用综合模型:吉尔伯特绩效矩阵(Gilbert's Performance Matrix)

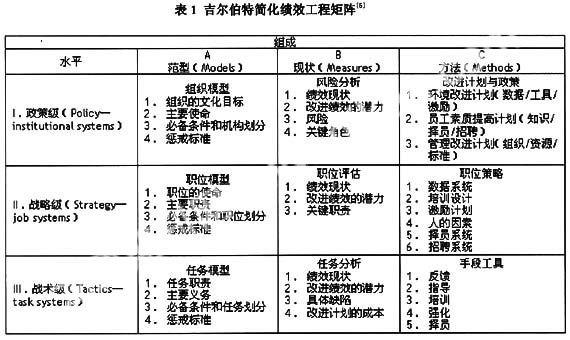

称得上综合模型典范的恐怕非吉尔伯特绩效矩阵(Gilbert's Performance Matrix)莫属了。吉尔伯特认为该绩效矩阵是一种组织观点、思想的方法,而对思想、观点的组织又是我们在设计一个绩效系统和解决现有系统中的问题时首先要做的事情。之所以称之为矩阵,是因为它允许教学设计师检查六个不同等级的绩效水平。不同等级的绩效水平对应不同的价值系统和优势。每个等级水平包含三个相关的组成部分:models、measures、methods。吉尔伯特使用的术语model意同criterion、ideal、goal、expectation、standard或者objective,因此我们在此译为“范型”。术语measure与condition或者actual results相似,因此我们译为“现状”。术语method指的是solution,我们译为“方法”,缩小或弥补现状(measure)与期望(model)之间差距的途径、方法。

该矩阵被应用于组织环境中时,吉尔伯特建议仅使用矩阵中底层的三个绩效水平:政策级(Policy—institutional systems),战略级(Strategy—job systems),战术级(Tactics—task systems)。吉尔伯特认为这三个层级水平是设计者诸如学校或者一般机构工作任务时需求量最大的。他称这个经过简化修改的矩阵为绩效工程模型(the performance engineering model, PEM)。如表1吉尔伯特简化绩效工程矩阵所示。

吉尔伯特的追随者卢姆勒(Rummler)对如何应用吉尔伯特简化绩效工程矩阵做了详细的描述。他建议教学设计师的分析工作应该从政策级水平开始,提出关于范型(model)、现状(measure)、方法(method)方面的若干问题以决定哪个绩效改进计划最有可能得以实施。然后提出关于战略级水平的问题,以明确如何定义和改进职位任务。最后,提出关于战术级水平的问题来决定采取哪些特定的行动以提高员工的工作效率。表2绩效工程矩阵(the performance engineering matrix)中列出了应提出的相关问题。

3 应用具体模型:梅杰和珮普绩效分析模型(Mager and Pipes Performance Analysis Model)

梅杰(Mager)和珮普(Pipe)模型在他们的经典著作《分析绩效问题》(Analyzing Performance Problems)中得到了总结。由于他们经常处理来自于经理、部门主管和员工的各种帮助请求,所以该模型对于教学设计师来说是非常有用的。该模型如图1所示。

该模型的阅读顺序是由上至下。第一步是收集关于绩效问题的尽可能多的信息。可以提出如下一些问题:

问题是什么?最初有多少人明显受到影响?这个问题是什么时间出现的?这个问题的后果是什么?当前情况怎样?你是如何知道这个问题的?谁受到影响了?问题的哪些部分是显而易见的?是否一些区域所遭受的影响要比其它区域严重些?接下来应该发生什么事情?理想与现实间的差距有多大?

教学设计师可以通过回答以上问题来描述绩效差距。接下来就要考虑绩效问题的重要性,这也可以通过提出问题的方法来确定。

为什么说这个差距是重要的?解决这个问题需要多少成本(估计培训在薪水、耗费工时、教材准备等方面的花销)?如果不采取行动来解决这个问题将会发生什么事情?这个绩效差距在企业减产、材料浪费、耗时、员工跳槽等方面的损失是多少?矫正这个问题的可能获利是多少(从矫正问题的总获益中减去矫正问题的花费)?

通过以上问题的答案对矫正绩效问题后的收益与解决绩效问题的花费进行比较,看孰多孰少。如果前者大于后者,就通过了重要性检验(the test of important)。反之,就要把该问题忽略过去,把精力放在其它重要性检验的绩效问题上。如果某问题通过了重要性检验,就应该进行下一步。

下一步,要考虑绩效差距是否是因为知识、技能或者态度欠缺,或者环境存在缺陷。可以问这个问题:“如果员工以此为生,那么他们能做好吗?”这个问题的答案是至关重要的,它可以为弥补绩效差距选择适当的方法提供指导。

如果是由于知识、技能或者态度欠缺,那么还需要在提出另外一系列问题,以确定一个恰当的方案。如问:“员工过去习惯于这么做吗?”如果不是,就要考虑正式的培训。如果员工以前习惯于这么做,就需要进一步明确他们是否经常这么做。如果不是,就需要针对绩效问题给员工进行练习、实践的机会。如果是经常这么做,那问题的解决就要通过改善员工业绩表现反馈的数量和质量。

在决定最终方案之前,还要对分析进行双重核查。要考虑:是否存在解决该绩效问题的更简单的方法?例如,是否可以通过更简单快捷的调换工作岗位的方法?或者为员工提供任务清单(checklist)、程序手册(procedure manual),或者其它工作指南(job aids)等。可能还要考虑在岗培训是不是更加快捷、节省开支?

当然,在进行脱产或在职培训、安排实践练习、改进反馈、变更工作之前要对相关员工做出分析。看看这些员工在实施了解决绩效问题的方案后是否有能力提高他们的业绩。如果能力欠缺,那就把他们调走。对于那些仍然找不到合适岗位的员工就要予以辞退。

如果绩效问题是由于环境缺陷造成的,那就需要提出一些其它的问题来寻求最好的方案。可以从“为什么员工没有把工作做好”开始。首先考虑,员工是否在工作中遭受了某种方式的惩罚?例如,工作做得好的员工却不如那些游手好闲的人得到的多,或者遭到同事的嘲笑。如果有这种情况,那就尽快想办法扫除这些惩罚,否则工作就不可能做好。如果不是因为存在什么不良的惩罚,那就要看看是否存在对不作为者(nonperformance)有奖赏?例如,某些员工把精力放在了工作之外的其他活动上却得到了同事们的褒奖。如果是这样的话,那么工作也不可能做好。最后,要考虑是否存在妨碍员工工作的障碍,如时间太紧或者设备较差或不合适等。如果存在就需要扫除这些障碍。

三 结论

绩效分析是培训需求评估的一个重要组成部分。经过该过程,可以明确企业的绩效问题所在、问题产生的原因,从而科学确定解决绩效问题的方案。避免管理层仅从主观意愿就匆匆安排员工培训,造成不必要的经济、时间等方面的损失,最终却发现绩效仍未提高。吉尔伯特绩效矩阵以及梅杰和珮普绩效分析模型分别从不同的层面和高度对绩效问题进行分析,可以从宏观到微观一步步地锁定绩效问题,找出原因,为管理层的正确决策提供科学依据。

参考文献

[1] McCall, M., Jr., and Kaplan, R. Whatever It Takes: Decision Makers at Work[M].Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1985:10.

[2] William J. Rothwell and H. C. Kazanas. Mastering the Instructional Design Process: A Systematic Approach[M].John Wiley & Sons, Inc, 1998:34.

[3] Rothwell, W. Beyond Training and Development: State-of-the-Art Strategies for Enhancing Human Performance[M]. New York: AMACOM, 1996:42.

[4] Rummler, G. "Human Performance Problems and Their Solutions." In L. Baird, C. Schneier, and D. Laird (eds.), The Training and Development Sourcebook[M]. Amherst, Mass.: Human Resource Development Press, 1983:10.

[5] Gilbert, T. Human Competence: Engineering Worthy Performance[M]. New York: McGraw-Hill, 1978:110.

[6] Rummler, G. "The Performance Audit." In R. Craig(ed.), Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development. (2nd Ed.)[M]. New York: McGraw-Hill, 1976:14.

[7] Mager, R., and Pipe, P. Analyzing Performance Problem or “You Really Oughta Wanna.” [M].Belmont, Calif: Lake Publishing Company, 1984:3.

The Models and Methods of Performance Analysis

WU Zhong-liang

(Department of Educational Technology, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007, China)

Abstract: Performance analysis is front-end analysis of instructional design. The aim of the performance analysis is to identify the performance problem, finds out the causes, and determines the appropriate performance improvement solutions. Gilbert performance matrix and Mager-Pipes Performance Analysis Model from different levels and perspectives analyze the performance problem. With the use of these two models, people can from macro to micro, step by step identify performance problem, make clear reasons for the managers. It provides a scientific basis to make the correct decision for improving the performance.

Keywords: Performance Analysis; Performance Problem; Performance Improvement; Model