梁漱溟的背书

2009-06-15刘阳

刘 阳

转眼间,《这个世界会好吗》已经成了3年前的旧版书。常常,只有在谈论一本旧书的时候,人才有从容不迫的享受感,好像对着老友边泡茶边闲聊几句,语颇散漫,却无应酬。

作为访谈录,这书其实并不像封面老人的表情那样严肃,它很活泼,比梁老的那些个代表作好读得多。梁对一干风云人物的点评:晏阳初缺乏哲学头脑、看得浅;胡适很聪明,但头脑也是粗浅的;老蒋自私、不守信,坏得很,最大的贡献就是造成了共产党的成功;康有为写文章造假、贪便宜,借别人的名画欣赏完了却不还;段祺瑞人很正;冯友兰好像是儒家,其实有点随风转舵、玩世不恭,还写诗词送给江青;最伟大的中国人是毛泽东等等。如果当事人都还健在,任选上述一段话,都可以爆炒成年度热门话题;即便是当作名人八卦放在博客上,也能赚个几万点击。

梁自觉对孔子懂得比朱熹还多一些,归身于陆王门下,对王阳明极其推崇,但不知为何对陆象山却未置一语。阳明引佛,多做批驳,因为年轻时曾淫浸其中,出佛入儒,所以才要格外点出可批处。而梁漱溟一直沉浸佛学之中,自言受益甚多,认为熊十力批佛是在“胡闹”。

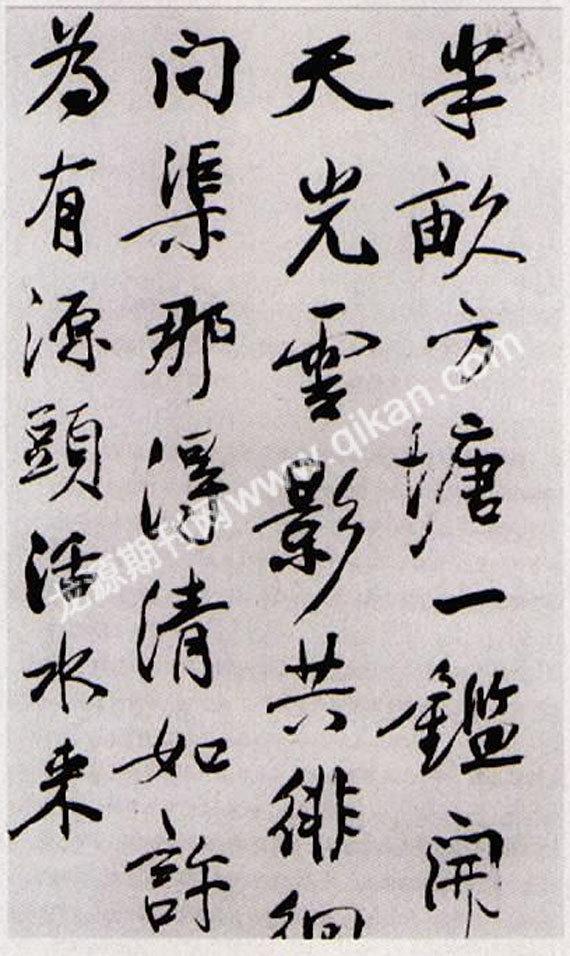

“就阳明的生命来说,他已经不是普通人了……我现在还是一个普通人。我可能比其他普通人不同的一点,就是我好像望见了,远远地看到了王阳明,看到了孔子。我是远远地望到,并且还不能很清楚地看见,好像天有雾,在雾中远远地看见了孔子是怎么回事,王阳明是怎么回事。”“我实际的生活,是希望跟王阳明走”,按梁对自己一生成绩的总结,一是对中国文化的思考,一是对近几十年政治的影响,也的确是王阳明的路子——既著书立说,又事功封侯。

谈到政治,梁漱溟给出了两个预言。一、苏联出现共产党、共产主义是一个变态,因为它没有经过资本主义阶段,这种变态往下走,“会要起变化,也许它要维持不住了,如果有机会来的时候”。二、“恐怕台湾会要归回中国的,可是中国绝不会伸手改造,恐怕会尽量尊重台湾民情”。梁是在1980年说这番话的,苏联解体已经应验一而邓小平1981年8月提出了“一国两制”。

梁漱溟自认是个“乐天派”,1980年的现实的确让他看到了些许希望:“中国当局也还虚心……华主席啊,邓小平啊,都从国务院退出去,退到党内的政治局,国务院的事情给个新人来担任总理,姓赵的,赵紫阳……他们党内大家很合作,很实事求是,没有争权夺利,这都是很好”。“现在不是有两个口号,一个叫民主,一个叫法制……在工厂里头车间主任可以公推民选,从前都是党兼啊……农民方面也在往这个方向走了口这个民主就不是完全空话了,不完全是个口号了”。

梁深感佩服的还有如下人选:章士钊、章太炎、梁启超、马一浮、林宰平、伍庸伯。梁的背书想必可信,毕竟,这些推崇的话不是眼下时髦的明星代言。

然而以上桥段,机智也好睿智也好,大抵不是什么新的兴趣点。我觉得格外有意思的倒是很不经意的这一段——本来想出家做和尚的梁,被蔡元培拉进了北大,和知识分子在一起之后,好胜心起来了,“这个好胜的心是从身体来的……就容易有两性的问题……身体问题来了,这个时候也就想结婚了”。呵呵。

观点并不如何深奥,却很坦率,不别开只眼是看不到这一层的:知识上、智力上的好胜心来自肉体的情欲。中国的知识人。彼此好胜倾轧不可谓少,以卫道士自居的假道学也就甚多。既然同在欲中,情欲是排他的,所以自信满满、骄傲地证明自己正确的同时,屡屡踩低旁人也就并不令人意外了。由此深思,历史中泥沙俱下的污浊岂不透亮许多?梁认为,“深深地进入了解自己,而对自己有办法,才得避免和超出了不智与下等。”至于办法,他相信只有依靠孟子的“人性善”,因为除了人之外,还有什么可信?如果此时梁提到佛教,倒比相信孟子更可靠些。由此或可见,佛教对中国知识人其实是佛学,而非信仰。

圣保罗说,“我是功克己身,叫身服我”,又说,“在我里头,就是我肉体之中,没有良善;因为立志为善由得我,只是行出来由不得我。故此,我所愿意的善,我反不作;我所不愿意的恶,我倒去作。……我愿意为善的时候,便有恶与我同在。”对人性认识的深刻与警醒,令人动容。靠着彼岸之光,才能照亮此世的撕扯与沉溺,脱离分裂的状态,而绝不是信靠人自身的东西。

梁毕竟有见识。他坦陈,他原本对罗素的三分法不理解,认为用二分法分析人就足够了——一个理智、一个本能,“我对他这个灵性不太懂”,后来才体会到“宗教单用理智来说,说不了用本能也说不了,宗教道德高于这个东西,那个东西就是灵性”。

中西的差异,就此深入下去,或许能出现有价值的交流,梁在门口一晃悠,却转而同意怪才辜鸿铭的观点:“你们外国人……以前离不开教会,宗教教训你们,管束你们,后来呢……国家的军队镇压、统治。中国不是这样,中国就是他自己喜欢和平、安静的老百姓。”

其实今天,许多中国人的自我想象和外向视角,都还没跳出这个圈圈。辜鸿铭用“一个茶壶可以配四个茶杯”论证一夫多妻颇可解颐,拿这个套路作中西文化的比较,戏言终究难有真收获。