我国上市银行资本充足率困境及化解途径

2009-05-25吴博

吴 博

资本充足率是衡量商业银行资产质量安全和抵御风险能力的重要指标,维持一定水平的资本充足率,是商业银行进行有效风险管理、实现稳健经营、保护存款人利益的必要措施。2009年我国上市银行中报数据显示,较之于年初,各行的资本充足率、核心资本充足率几无例外地出现下降,个别银行的资本充足率甚至可能触及监管底线;而银监会方面,对商业银行资本充足率的质量和结构提出更高的要求。那么,上市银行资本充足率“内忧”加“外困”的局面是怎么形成的,对不同类型商业银行的影响如何,商业银行又该如何应对这一困境呢?

资本充足率困境形成原因分析

上半年信贷投放激增稀释了银行资本金。为应对金融危机对实体经济的冲击,我国自2008年底开始实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在这一政策刺激下,我国商业银行信贷投放在2009年上半年经历了“井喷式”增长,达到7.37万亿元,尽管7月份以来明显放缓,但全年信贷投放远远超出年初制定4万亿至5万亿的规模已成定局。资本充足率是商业银行资本金与风险加权资产的比值,过快的信贷投放一方面使银行资产规模迅速扩大,另一方面新增资产的潜在风险使得风险权重可能增加。其结果是,作为分母的风险加权资产规模增速过快、稀释资本金,从而给资本充足率带来下降压力。

银行盈利能力降低使得内源融资能力不足。补充资本金最直接的办法之一是将银行的盈利留存转化为资本金,所以商业银行的盈利能力直接影响资本充足率的补充能力。但中报显示上市银行盈利状况并不如意,全部14家上市银行上半年税后利润总计2232.58亿元,同比下降3%。其中7家银行的净利润出现了同比下降,而利润同比增速最高达22.07%的民生银行,主要是因为出售海通证券股份而获利。上市银行盈利能力普遍下降、未能实现“以量补价”初衷的主因是利差收窄。央行自2008年9月份以来连续5次降息,我国商业银行目前最主要的利润来源——息差收入的空间被大幅压窄。这使得通过盈利留存补充资本金的速度,远难匹配风险加权资产的增速,商业银行无法通过内源融资遏制资本充足率的进一步下降。

拨备覆盖率普遍提高挤占资本金。为了应对复杂多变经济环境下不良贷款的风险,银监会要求商业银行提高拨备覆盖率,在2009年内必须将拨备覆盖率提高到150%以上。于是上半年各家上市银行不约而同地提高了拨备覆盖率。中报显示,只有南京银行和兴业银行拨备覆盖率较年初微降,但仍分别高达164.68%和218.78%,其他12家银行的拨备覆盖率均有不同程度的上升。不过仍有三家上市银行拨备覆盖率不足150%的监管标准,分别是深发展(133.07%)、工商银行(138.20%)和中国银行(138.96%)。拨备覆盖率的提高需要占用大量准备金,在降低银行盈利水平的同时,也相应使得补充资本充足率的资金受到挤占,进一步恶化了资本充足状况。

审慎监管的加强进一步提高对资本充足率的要求。当前国际经济形势还存在不确定性,国内经济在政策刺激之后存在民间投资和消费“接棒”不力的风险。为了防范信贷激增后潜在的资产质量风险,也为了给后续的信贷投放增长保留合理空间,银监会加强了审慎监管的力度。银监会下发的《关于完善商业银行资本补充机制的通知(征求意见稿)》(下文简称《通知》)则具体体现了这一监管思路。一方面限制发行次级债及混合资本债补充等附属资本,包括:对主要商业银行和其他银行核心资本比例分别不得超过25%和30%。主要商业银行发债时核心资本充足率不低于7%,其他银行不低于5%。规定只能在银行系统之外发行。将商业银行交叉持有的次级债务从附属资本中全额扣除。另一方面,主张通过增加核心资本以提高资本质量和风险防范能力,强调银行股东的持续注资责任和资本金的内部积累能力。银监会审慎监管的加强,使本已承受资本充足率下降“内忧”的商业银行面临资本监管要求提高的“外困”。

对三类上市银行压力和影响不同

从中报观察,14家上市银行虽然资本充足率都有下降,但各行面临的资本充足率压力各有不同。总体而言,城市商业银行资本依然充足,国有大型商业银行资本充足率稳中有降,而股份制商业银行则大都面临资本充足率不足、急需补充资本的状况。

城商行:资本依然充足,业务仍有扩张空间

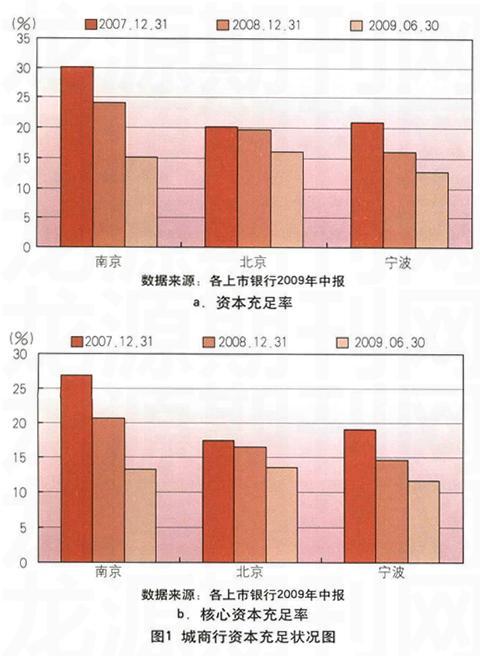

三家上市的城市商业银行的资本充足率在上半年都经历了大幅度的下降,如南京银行的资本充足率和核心资本充足率分别下降37%和35.6%。但由于基数较大,截止2009年6月底,即便是三家城商行中资本充足状况最差的宁波银行,其资本充足率和核心资本充足率仍分别高达12.84%和11.56%(图1);北京银行的这两个指标更是高达16.12%和13.48%,远高于监管部门的最低资本充足率要求。

充足的资本为城市商业银行在后续的业务扩张中留有较大的空间。在大中型商业银行由于资本金约束而放贷规模明显收缩的环境下,城商行可以借机扩张新的网点、获取新的客户、扩大市场份额,下半年有望实现进一步的信贷扩张和收益增长。但在资本监管要求提高的背景下,城商行同时也应关注资产、机构规模扩张的质量,防止粗放扩张带来资产质量下降和资本充足率的快速下滑。

国有商业银行:资本充足率稳中有降,关注潜在不良资产

已上市的四家国有商业银行的资本充足状况在上半年均有小幅下降。如图2所示,截至2009年6月底,这四家国有商业银行资本充足率仍稳定在11.5%~12.6%之间,这是由于它们的资本充足率基数较高且下降幅度有限;除建设银行之外,核心资本充足率都在8.8%~10%之间,短期内不会受到明显的资本充足率压力。

其中,中国银行的资本充足率和核心资本充足率分别下降14.1%和12.8%,降幅最大,这与中国银行上半年贷款增量逾9000亿元、居各行之首有关。另外需要关注的是建设银行,其核心资本充足率从年初的6.19%降至5.56%,虽然仍高于4%的最低监管标准,但在四家银行里明显偏低;再考虑到2009年到2月和8月建行两次发行总金额达600亿元的次级债,其11.97%的资本充足率在监管新规下也是要打折扣的。面对银监会愈加严格的资本金约束,收缩信贷投放增量或者补充核心资本金,成为建设银行下半年的必然选择。

总体看来,国有商业银行的资本充足率维持高位且保持稳定,交通银行、工商银行和中国银行短期内没有太大的资本金压力。但由于上半年激增的新增贷款可能在之后的一年或更长时间里产生新的不良资产,继续保持并改善资产充足状况,对国有商业银行的持续稳健经营很有必要。另一方面的风险来源于银监会《通知》对次级债的限制。2009年以来建设、工商和交通银行分别发行了600亿元、400亿元和250亿元的次级债用于补充附属资本,无论是对存量的银行互持次级债从附属资本中扣除,还是对新增次级债发行对象的限制,都必然会对其资本充足率产生明显冲击,约束后续的资产扩张速度。

股份制商业银行:面临资本硬约束,业务扩展受资本限制

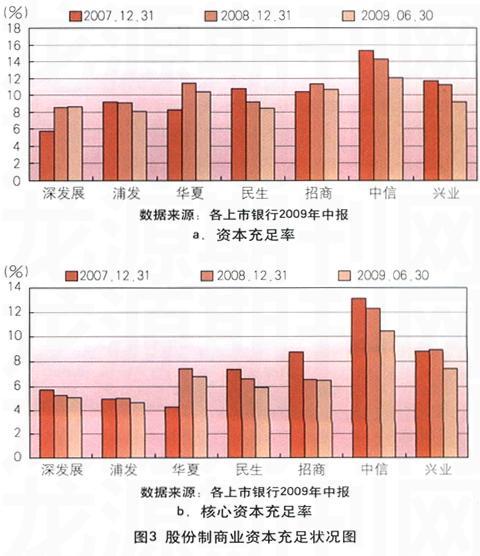

从历史数据看,股份制商业银行的资本充足率基数较低,加之2009年以来信贷业务、机构网点的扩张,普遍面临较大的资本约束。截止2009年6月底,七家上市股份制商业银行资本充足率和核心资本充足率的平均值分别为9.64%和6.69%,整体明显低于城商行和国有商业银行。其中,浦发银行、深发展和民生银行的资本充足率都不足9%,核心资本充足率都不足6%,几乎触及监管红线,面临的资本约束压力最大;华夏、招商和兴业三家的资本充足率稍高,但仍有补充资本金的现实要求;中信银行则最为充裕,核心资本充足率高达10.45%(图3)。

对急需补充资本金的股份制商业银行而言,银监会的《通知》则堵上了它们通过发行次级债等寻求补充附属资本金的便利大门。因为除中信银行和兴业银行之外的其他五家银行,其核心资本充足率都不足7%,按规定都无法继续通过发行次级债、混合资本债等补充附属资本。因而对这些银行而言,资本充足率达标是目前面临的硬约束。目前已有深发展、浦发银行和民生银行由于资本充足率过低,受到了银监会对新业务和新机构暂停审批的惩罚性限制。于是寻求股权融资等增加核心资本的新途径,成为这些股份制商业银行的首要任务。

化解资本充足率困境的途径

通过股权融资主动提高核心资本充足率。在银行2009年上半年盈利增速放缓、银监会对附属资本限制加强的条件下,通过股权融资补充核心资本金成为各家银行提高资本充足率的主要选择。表1总结了下半年以来我国上市商业银行补充资本金的各种方案。可以看到,一方面,中信银行、兴业银行之外的五家上市股份制商业银行,都选择主动开辟定向增发(深发展、浦发银行)、公开上市(民生银行)、引进战略投资者(光大银行)、配售(招商银行)等多样化股权融资渠道进行融资。这既是应对监管要求的被动之举,更是这些银行主动补充资本充足率、追求可持续发展的必要准备。另一方面,通过发行次级债等补充附属资本继续被多家商业银行采用。2009年前八个月商业银行已发行次级债和混合资本债总量达2316.5亿元,其中一半以上是由商业银行之间互相持有。这掩盖了银行业整体核心资本充足率过低、风险抵补能力不足的本质,集聚了银行业之间发生连锁性危机的系统性风险。不过银监会《通知》的规定,使继续通过发行次级债等弥补资本充足率将面临更大的成本和难度。

积极开辟新的盈利空间。尽管上半年上市商业银行盈利情况差强人意,但随着市场环境的变化和银行盈利模式的转变,商业银行在后续经营中可以积极寻求新的盈利渠道以补充资本金。一是目前利率已经处于低谷,2009年三季度以来银行净利差已呈现出企稳回升的势头,加上经济复苏趋势的逐步确立,商业银行利息收入增速将会提高。二是银行存贷款期限错配加剧,一定程度上利于银行利息收入的增加。上半年绝大部分银行贷款流向政府主导的基础设施建设上,属于中长期贷款,利率较高;而央行七月份数据显示银行存款活期化趋势明显,活期存款利率很低,两相结合有利于银行扩大利息收入,但同时要求商业银行要进行合理的流动性管理。三是非利息收入成为新的盈利来源。自2008年以来我国商业银行中间业务盈利高速增长的势头一直延续,上半年普遍实现了两位数以上的增长,如南京银行上半年实现了1.63亿元的中间业务收入,增幅达到127%,占到所有营业收入的约9.5%。中间业务收入快速增长成为2009年上市银行中报一大亮点。尽管目前占比不高,但保持较高增速的中间业务无疑会成为未来商业银行提升盈利能力的重要渠道。

控制贷款合理增长、重视优化业务结构。2009年上半年粗放式的信贷高速扩张过程中,放贷过分集中于基础设施建设的“铁公基”项目,且都过度依赖地方融资平台。这些项目普遍有周期长、收益低的特点,加之地方融资平台财务不透明、自偿能力参差不齐,使资产质量面临很大风险暴露。资本困境中的商业银行在后续经营中需要考虑合理控制贷款规模,通过持续优化资产业务的结构,如更多地关注优质的中小企业和民营经济的融资需求,为家庭和个人提供消费贷款,继续大力发展中间业务等,来分散信用风险的分布,改善资产质量,并减轻资本充足率的压力。

关于资本金的监管新规给商业银行留有适应空间。《通知》中对商业银行资本金结构和质量的要求,体现出银监会对目前我国商业银行资本充足现状的准确把握和审慎态度,是非常及时和具有针对性的。但由于目前银行间互持次级债规模将近2500亿元,一次性全额扣除将会严重冲击部分商业银行的资本充足率。考虑到商业银行调节和补充资本金需要一个过程,这一监管新规的实施应表现出更大的灵活性,给商业银行留有适应空间。2009年9月初银监会已对《通知》内容做出适当调整:对银行间互持的已发行次级债不立即进行追溯扣除。商业银行持有其他银行发行的次级债将分年从其附属资本中扣除。商业银行可以逐渐减持相互持有的巨额次级债,获得了补充和调节资本金、化解资本充足率困境的宝贵“缓冲期”。

(作者单位:交通银行博士后科研工作站)