低迷时期更适用长期激励

2009-05-21吴福民李巍

吴福民 李 巍

随着金融危机的影响日益扩大,公司高管的高额薪酬也日益成为公众和媒体关注的焦点。特别是随着2008年上市公司年报的逐步披露,有的公司高管薪酬增幅大大高于公司业绩增幅,也有公司公告高管实行一元年薪或者零年薪,同时监管层也推出了相关限薪的举措,这都使得高管薪酬是否合理再次被公众热议。

长期激励机制作为高管薪酬管理的重要内容,已经是国际上广为应用的管理工具之一。但是随着金融危机对中国影响的不断加深,市场对长期激励计划的效果产生了怀疑:一部分公司高管即使在公司业绩下滑的情况下,依然能获得长期激励计划带来的巨额收益,而同时也有众多参加长期计划的高管持有的股票期权,由于股票市场的深度调整,已经成为“潜水期权”,使得激励作用无从谈起。事实上,在2008年约有80%实施股票期权计划的A股上市公司的股票期权行权价高于公司股票市场价。因此,面对危机的加深,长期激励是不是有效,以及如何在危机情况下保留和激励高管提高公司的业绩,就成为困扰公司管理层的一道难题。

在危机时期,有效的长期激励计划能够为公司和员工提供更好的长期价值,通过合理增加长期激励在高管薪酬中的比例和制定有效的业绩指标,可以将高管的利益与股东利益捆绑在一起,激励高管真正从长期提升公司整体业绩。

长期激励带来长期价值

与低迷时期的市场预期相反,此时实施长期激励计划能够为公司和高管提供更好的长期价值。国际上约有90%以上的公司为员工提供长期激励计划,相比之下,在中国实施长期激励计划的公司比例还很低。2006年中国证监会发布《上市公司股权激励管理办法》后,截至2008年,沪深两市约有92家上市公司公布了长期激励计划,仅占两市上市公司总数的不到6%。这些公司的长期激励计划多数是在市场繁荣时期制定的,在制定时较少考虑市场下行的因素。在金融危机发生后,监管层和多数公司对长期激励表现得有些迟疑,先是监管层叫停部分行业的长期激励,然后很多公司也开始宣布取消长期激励计划,但这些措施的出台似乎更多是一种应激反应而非经过深思熟虑。普华永道2008年针对国内公司实施长期激励情况的调查发现:62%以上的受访公司不清楚或没有考虑金融危机对长期激励计划的影响(见图一),有超过80%的受访公司没有打算对现有的长期激励计划进行任何改变,78%的公司没有未来的长期激励计划,可见国内公司长期激励计划的管理者还没有深入关注金融危机对长期激励计划的影响并思考和采取进一步的措施。

目前众多“潜水期权”的出现,已经使这些公司的长期激励计划丧失了激励效果,不采取措施,或者仅仅是搁置或终止计划,必定会使公司高管薪酬的竞争力大打折扣。然而,往往越是在危机时期,越需要保留和激励公司的高级管理人员。因此,此时用一些替代的长期激励方案来保留和激励高管,并且真正把公司高管和股东的长期利益联系起来就显得尤为紧迫和重要。

事实上,危机时期是一个实施长期激励计划的好时期,一方面,市场低迷时期,股票或股权激励的估值相对较低,可以使公司以较低的成本实施长期激励;同时激励对象也可以享受到较低的行权价格,未来经济形势好转时也可以享受更多的股价上升收益。另一方面,危机时期公司往往严格控制和减少现金支出,此时运用长期激励,特别是股权等替代中短期的现金奖励,不失为一种低现金流出的激励办法。

在薪酬组合中合理配比

高管薪酬组合一般包括基本薪酬、短期现金激励以及长期激励等。近年来,国际先进公司普遍把长期激励作为高管薪酬的重要组成部分。调查显示,国外公司高管的薪酬约有60%来自于长期激励。近年来,在纽约证券交易所上市的公司中,排名前20%的公司CEO的薪酬中,长期激励部分平均已经占到78%。我们针对中国部分实施长期激励企业的调查也发现长期激励约占高级管理人员薪酬总额的40%~70%。面对金融危机,很多国家的政府和监管当局并未摒弃长期激励作为有效的激励措施,而是鼓励长期激励的运用,比如美国总统奥巴马的限薪令指出,如果受援助企业的高管薪酬想要突破50万美元的上限,只能采用限制性股票的方式;而英国要求各金融机构延迟或以股份而非现金方式发放奖金。

在危机时期,根据公司的需要适当加大长期激励在高管薪酬中的比例,一方面可以为公司节约现金;另一方面也可以使高管薪酬保持较好的竞争力。根据我们的调查,有15%的受访公司计划在危机期间实施长期激励,以更好地调整其高管的全面薪酬结构,应对金融危机的冲击。

用绩效指标提升价值

在危机发生前,全球已经出现了结合绩效指标来实施长期激励的趋势。在欧洲,典型的股票期权计划通常设有绩效门槛,如每股收益等绩效指标,未能达到设定的指标值则不能行权。在美国也有越来越多的公司将其长期激励计划与绩效指标联系起来。我们的全球股权激励调查发现,在美国有35%的被调查公司至少向员工提供了一种基于绩效的股权激励,在欧洲这一比例为41%。同时与2006年相比,2007年以绩效或市场表现为条件的股票期权激励计划在美国增加了6%,在英国增加了4%(见图二)。在中国,长期激励中绩效指标的使用更为普遍,我们的调查显示有82%的公司在其长期激励计划中设定了相关的绩效指标。

薪酬应该与业绩挂钩已经成为共识,但如何设计长期激励的绩效指标对企业来讲是一个难题。有效的业绩指标应该具备以下特点:

◎ 指标设置要平衡,不仅关注财务指标,同时应兼顾运营和发展等具有前瞻性的指标。我国企业在指标设置中往往过于关注财务指标,但财务指标是滞后指标,而且有重叠性,不能全面反映公司的业绩和发展潜力。

◎ 多运用滚动型指标,如若干年的滚动平均值,而非仅考虑单一年度值。在设计递延薪酬时更应与滚动指标相挂钩。

◎ 考虑风险调整因素。目前的金融危机在很大程度上源于金融机构在追求利润的过程中过度冒险,因此建立与风险和业绩相匹配的薪酬制度就显得至关重要。而绝大部分企业目前的绩效管理并未体现风险调整因素。很多公司以销售额定奖金,但这些销售额却可能存在变数,不能全部确认为收入,成本在此期间也会发生变化。针对此问题,英国金融监管局已经要求企业以利润作为业绩指标而非销售额。再以资本投资为例,人们普遍关注的是这些资本能产生多少收益,却很少考虑运用这些资本所带来的风险,而且收益到底有多少可能要到若干年后才能确认。对于金融行业而言,《巴塞尔协议II》提供了一个衡量和评估风险的框架,可以作为参考。

危机的出现使得很多公司的指标成为“不可能完成的任务”。企业此时可能需要审视长期激励的绩效条件,考察其合理性并在必要的情况下调整绩效指标,使指标保持激励效果。在国际上,约有32%的公司考虑在危机时期调整长期激励计划行权的绩效条件;在中国也有20%的受访公司表示将调整相关绩效指标。

与战略挂钩的组合拳

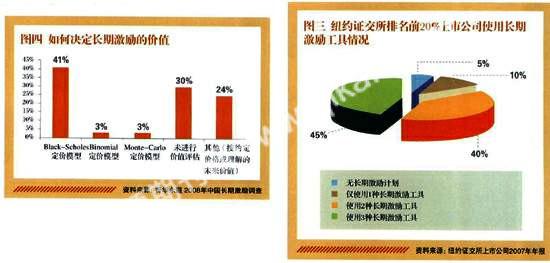

长期激励应该与公司的战略目标和薪酬策略相挂钩,并结合公司自身的经营情况和特点,慎重选择和设计长期激励方案。而且,构建长期激励计划可以使用的激励工具有很多,近年来,股票期权的应用逐步下降,但仍然居于主导地位,而限制性股票得到了越来越多的应用,其他运用较多的还包括业绩股票等。不同工具有各自的利弊。多数公司在设计针对高管人员的长期激励计划时,会结合自身的薪酬战略、经营情况和激励目的等选择使用。同时,也有越来越多的公司采用组合形式,即同时运用两三种长期激励工具来构建长期激励计划,以实现多重激励目标。调查显示,2007年,在纽约证券交易所上市的排名前20%的公司中,有超过80%的公司组合使用两三种长期激励工具对公司的CEO和CFO进行激励(见图三)。

但是在我国,很多企业在设计长期激励时并未认真思考公司的战略和特点,而是简单地追随市场的趋势或复制别的公司的做法。例如:面临较大现金压力的公司,却采用以现金结算的长期激励计划;对股权稀释非常关注的公司,却过多地选择使用股票期权等对股权稀释较大的品种。而且,企业的长期激励工具在运用上较为单一,大多只采用一种激励工具。当危机来临时,基于价值增值的股票期权等长期激励工具往往因为“潜水期权”的出现而失去激励效果。在此次危机中,很多公司不得不因此决定取消长期激励计划的实施。根据我们的统计,截至2008年12月,已经有34家上市公司公告放弃了原有的长期激励计划。我们建议企业可以以危机为契机,重新考虑长期激励计划,并考虑选用几种工具组合来构建长期激励计划,在有效地降低长期激励贬值的风险的同时,使高管薪酬保持一定的竞争力。

激励计划的控制和管理

首先,应科学地评估方案的价值,使之与公司的财务状况和薪酬战略相吻合。我们调查发现,约30%的受访企业,包括上市公司和非上市公司,没有对股权激励进行估值(见图四)。缺少估值的长期激励计划不能准确地反映计划对公司的财务影响,使得计划管理者无法准确根据公司的财务承受能力对授予对象范围、授予数量等进行有效规划,进而可能会对公司未来的盈利和支付产生巨大影响。同时,不对长期激励计划进行估值,就不能准确估算参加计划高管的预期薪酬,公司制定的高管薪酬战略可能因为长期激励计划的不确定影响而在实际执行中发生偏差,如长期激励可能给高管带来巨额收益,从而对高管进行了过度激励。现在为什么很多企业的高管薪酬遭人诟病,其实相当一部分原因是因为在方案设计时没有进行科学的设计和估值,导致薪酬发得过高,从而造成负面影响。因此,缺乏科学合理的估值,再好的计划也不能有效开展。

其次,要加强对计划的控制,避免违背方案设计的目的和初衷。例如,在长期激励设计中可以适当考虑通过等待期和封顶值等设计来合理控制这种影响。我们的调查显示,国际上长期激励计划的等待期一般长于一年,而在我国,多数公司采纳的等待期通常少于一年。这样的设计不仅没有体现长期激励的长期性,也往往加重了公司的成本负担。同时在市场低迷时期设计长期激励计划,在考虑给予激励对象较大增值空间的同时,也要适当进行收益封顶设计,把高管薪酬中长期激励的收益设定在合理范围内,避免在将来出现过度激励和支付压力。

第三,必须有强有力的薪酬监管机制,增加高管薪酬披露的透明度,并且提升薪酬委员会的重要性和专业性,完善其职能。国外监管机构对高管薪酬的披露要求是非常严格的,如美国证券交易委员会要求公司高管的薪酬以公平市场价格授予期权、披露福利的现值等;欧盟委员会建议公司披露高管薪酬的水平和组合形式,从而使股东能够对高管薪酬和以股权为基础的薪酬计划进行足够的监管;新加坡公司披露与治理委员会也要求公司在年报中明确披露其薪酬政策、水平、组合和薪酬设定流程等内容。但在我国,相应的披露要求比较薄弱,失去有效监督的高管薪酬必然容易误入歧途。期望在政府、薪酬委员会和公众监督的共同努力下,公司高管薪酬能够重新回归薪酬激励约束职能的本质,不仅成为帮助企业努力摆脱危机的有效工具,更能成为实现公司基业长青的利器之一。

观点提要

● 危机时期是一个实施长期激励计划的好时期,一方面,市场低迷时期,股票或股权激励的估值相对较低,可以使公司以较低的成本实施长期激励;另一方面,危机时期运用长期激励,特别是股权等替代中短期的现金奖励,不失为一种低现金流出的激励办法。

● 现在为什么很多企业的高管薪酬遭人诟病,其实相当一部分原因是因为在方案设计时没有进行科学的设计和估值,导致薪酬发得过高,从而造成负面影响。

本文作者分别为普华永道人力资源咨询部总监和普华永道人力资源咨询部高级经理